交差する〈政治〉と〈美しさ〉 『シヌイェから見るアイヌの生活』を読んで

シヌイェ研究会『シヌイェから見るアイヌの生活』という本を読む。

これは、アイヌの伝統歌「ウポポ」の再生と伝承をテーマに活動する女性ヴォーカルグループ『マレウレウ』のマユンキキさんが行う、聞き書きとシヌイェ(入れ墨)の調査記録だ。

明治四年の『壬申戸籍』の法の際に、明治政府から禁止されたシヌイェの文化的意義の再考として、数年間行われていく取り組み。

この活動のユニークなところは、旭川アイヌであるマユンキキさん本人がキャンバスとなって、当時を知る人に「実際見たもの」だけでなく「綺麗だと思う」シヌイェをペイントしてもらうというアプローチをしているところだ。

マユンキキさんは、口許へのシヌイェを、美しいと感じている。そして、かつて入れていた人たちも、そう思っていたのではないか、と。

この「美意識」を基準とするとなると、当然主観が入り込むため、一般化しにくい。しかし、美意識自体はその時代や地域文化から強い影響を受ける。

主観と客観が入り混じる「美しい」「かわいい」の領域を、マユンキキさんは、1人のメノコ(女性)としてこだわっていく。

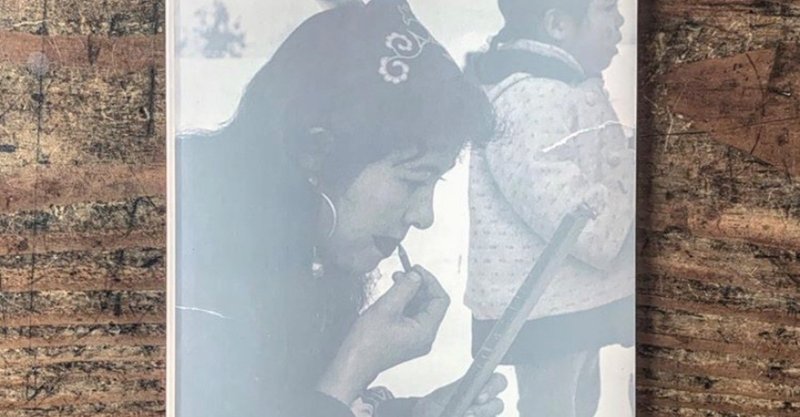

話者の方が口元へシヌイェをペイントした、マユンキキさんのポートレート写真には、アイヌの伝統衣装を身につけながらも、流行りのインナーカラーと、ボディピアスを身につけた現代の女性の姿がある。

先輩のアイヌの人たちは、シヌイェを「怖い」とも「綺麗」とも「普通だ」とも語る。

僕たちは、美意識は主観的なものだと思いがちだが、それは多分に外的要因を受けて成立している。「生理的に受け付けない」と思っても、それは個人が育つ環境や時代が生み出す価値観に影響される。

文化と美しさの関係を、どう考えるか。美意識を法律で規制するとはどういうことなのか。パーソナルこそポリティカルに接続する。

アイヌ民族は、血によって選ばれるのではなく本人が選択するものだという、聞き書きの言葉があった。

そう、彼女は僕とほぼ同い年なのだ。同じようなテレビも見てるだろうし、寒い日は同じように寒かったはず。だからなんだよ、となるかもしれないけど、でもそうなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?