6種完食!「作って食べるお雑煮会」に行ってみた!

あけまして、おめでとうございます。

今年もシュッパン前夜をお願いいたします。

突然ですが、みなさんはお雑煮を食べましたか?

食べた方はどんなお雑煮を食べたでしょう?

しょうゆですか?みそですか? お餅は角餅?丸餅?

日本には数えきれない種類のお雑煮が存在しているそうです。

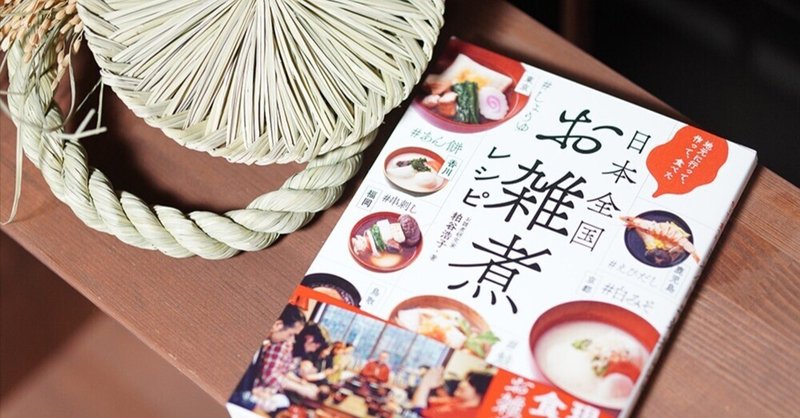

実は私、昨年の11月に出版された「日本全国お雑煮レシピ」という本の編集を担当しまして、お正月休みが終わった今も、お雑煮熱が冷めやらぬ状態です。

今回は、「日本全国お雑煮レシピ」の著者、お雑煮研究家の粕谷浩子さんが1/5に開催した「第五回 作って食べるお雑煮会」に行ってきましたので、そのレポートをお送りします。

その名の通り、日本各地のお雑煮を作って食べるイベント

レンタルキッチンスペース「西荻窪のはなれ」で行われたイベントは、今回で五回目。天然酵母パン工房「happyDELI」主宰の梶晶子さんが、「日本各地のいろいろなお雑煮を作って食べるイベントをしたい!」と2018年に始めたのがきっかけです。毎年、年始に開催。数年前からは、粕谷さんも運営に参加することに。今年は20名ほどが集まって、お雑煮文化に触れました。

日本一のお雑煮好き、粕谷浩子さん

お雑煮を食べる前に始まったのは粕谷さんの軽快で深いお雑煮話。

「お雑煮ってめっちゃ面白いんです!!!」で勢いよく始まり、

「住む場所も、お雑煮で決めちゃうんです!」と続くと、

会場は「えー!!笑」と驚きの声。

後ろのスライドには「お雑煮ワールド、めっちゃ面白いぜ!」の一言。

(写真 千葉悠)

子どものころ転勤の多い家庭で育った粕谷さんは、引っ越しがまったく苦ではなく、1年前は福岡県に住んでいて、今は滋賀県在住、今度は山形県への引っ越しを考えているのだとか。ちなみに滋賀に住む理由は、角餅/丸餅のお餅の分岐点(関が原にあるそうです)を知りたいがため。いや~、情熱ってすごい。

お雑煮調査のスタイルも独特で、「すいませ~ん、お正月にどんなお雑煮食べていますかぁ?」なんて、見知らぬ人に声をかけて(粕谷さんは「ばあちゃんナンパ」といいます笑)、あわよくばその人のお宅にお邪魔して、お雑煮を作って食べることで研究を続けています。

粕谷さんの自己紹介の後は、粕谷さんが苦労して調べたお餅の分岐点をスライドとともに力説。自らの仮説と、それが「ばあちゃんナンパ」によって実証された瞬間を、その場にいるテンションで楽しそうに話す粕谷さんに、参加者全員が引き込まれていました。

「さぁ、お雑煮を作っていきましょう!」

いよいよお雑煮づくりに入るのですが、これがまた面白い。

みんなで料理をするイベントなのですが、男女は半々、料理経験もそれぞれ。

「里芋の皮はどうやって剥きましょう?」

「かしら芋(大きな里芋)が大きくて、硬くて切れません!」

「野菜を切っている間に、洗い物をしてきますね」

それぞれがもっている料理の知識で、助け合いながらお雑煮を作っていきます。

私がこういったグループによる作業が久しぶりだったからかもしれません。

とても懐かしく、また充実した時間に感じました。

というわけで、できたお雑煮がこちらの6品

1. 宮城県石巻の ホヤ雑煮

2. 島根県の益田の 鮎雑煮

3. 北海道の クジラ雑煮

4. 熊本県玉名の すましあん餅雑煮

5. 奈良県の きなこ雑煮

6. 滋賀県長浜の シンプル雑煮

ここでは2品、写真を紹介します。

上の写真は宮城のホヤ雑煮。ホヤは下のオレンジ色の物体です。見えているのは殻で、中身を取り出して食べます。殻からは出汁が出るのですが、ホヤの出汁ってこんなにおいしいんだと驚きました。さわやかな磯の香り。今まで食べてきた独特な臭みのあるホヤは何だったんだろう…。でもこれは地元漁師さんが新鮮なほやを送ってくれたからだそうです。東北のお雑煮は具沢山でとてもおいしいです。

上の写真は奈良のきなこ雑煮。白みそのお雑煮に丸餅が入っていて、お餅をお雑煮から出して、きなこに絡めて食べるんです。これがおいしいのなんの。一気に食べてしまい、お餅が喉につまりそうなほどでした苦笑。白みそのお雑煮は、甘みととろみがあってとてもおいしいです。

イベントレポートは以上となります。

6種のお雑煮を食べると、お餅の量が半端じゃない…。1つのお雑煮にお餅を半分や1/4にして食べていました。お腹はかなりいっぱいでしたが、それ以上に日本各地のお雑煮の味と、お雑煮文化を満喫した一日でした。

改めて本のご紹介「日本全国お雑煮レシピ」

この本は、粕谷さんのおかげで“型破りな”定番書になりました。

日本一のお雑煮好きが、全国津々浦々、足で稼いだ情報が満載です。

製作期間は、1年半。その期間、著者の粕谷さんと2週間に1回のペースでリモート打ち合わせをしていたんです。

普通、一冊の本でこんなに頻繁に打ち合わせをすることはありません。

なぜ、こんなことになったのか?粕谷さんは、自分が原稿を書くのが遅いからだとか、宿題ができないからだとか、おっしゃっていましたが(もちろんそれもありますが苦笑)、それだけではありません。

実は、制作から半年くらいで原稿は70%くらいできていました。でも、残りの原稿30%はなかなか出来上がらなかった。レシピの分量に不明点があったり、まだここは調べたりないという点があったり。つまり、本に必要なお雑煮調査がなかなか終わらなかった(日々調査が更新されていった)ということです。

だから、残りの1年は、粕谷さんのお雑煮調査を見守り、話を聞いたり、一緒に考える時間でした。粕谷さんの「餅の分岐点についての歓喜の報告」を聞き、ときには「なかなか真相に行き当たらない」「でも原稿はもっと具体的にしたい」という迷いを聞き、原稿の方向性を決めていきました。

なかなか原稿ができないもどかしさもありましたが、第一線の研究者から語られる一喜一憂は、リモートであってもかなりの刺激となりました。

型破りな定番書ができたのは、

粕谷さんとの1年半があったからこそ

最初、粕谷さんは、私からの定番書の企画提案に乗り気ではなかったそうです。最近になってそれを知りましたが、私もなんとなく気づいていました。

なぜならば、粕谷さんは常に「私らしい本をつくってほしい」と言っていたからです。そこには「定番書でなくて、ほかの作り方はないの?」というメッセージが含まれていました。

私にとって、粕谷さんからのメッセージに応える一つの方法が、この1年半のリモート打ち合わせだったと思っています。粕谷さんの日々の活動や言葉、迷いを知ることが、定番書の型を破る編集方針となったじゃないかと考えています。

本の中身を見てください。

レシピの本なのに、こんなに粕谷さんの語りが多い!

あまり見かけないレシピ本だと思いますが、

いろいろな人の協力があって一冊の本が完成しました

すみません、本の紹介だっていうのに、つい本づくりの裏側というか、編集者の試行錯誤を話してしまうのは悪い癖です。

「お雑煮ってめっちゃ面白いんです!!!」

粕谷さんは、いつでも、だれに対してでも同じテンションでこう言います。

お雑煮はもちろん面白いけど、それ以上に面白いのは粕谷さんだと思います。

もし、この記事を読んで気になったら、本をチェックしてみてください!

youtubeでは、粕谷さんがお雑煮を熱く語っています。

文 高橋ピクト

生活実用書の編集者。『新しい腸の教科書』『コリと痛みの地図帳』などの健康書を中心に担当。「生活は冒険」がモットーで、楽しく生活することが趣味。ペンネームは街中のピクトグラムが好きなので。

私が毎年食べるのは、牛肉のお雑煮です。甘いしょうゆ味で、ごぼうとこんにゃく、豆もやし、せりが入ります。お餅は入りませんが、父の故郷、山形でお雑煮として食べていました。この仕事のおかげで、母からお雑煮の作り方を伝授してもらいました(ずっと言い出しにくかった笑)。粕谷さん、ありがとうございました。

Twitter @rytk84

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?