《絶滅危惧職》保存館にようこそ(短編小説改訂&全編掲載;9,000文字)

「じゃ、いってきます」

「いってらっしゃい。今日もあちら? このところ、ずっとね」

「ああ、劇場の方は最近、ほとんどお呼びがないからなあ……ま、だからあっちから声がかかるわけだけど……」

「いつまでも仕事があればいいけど……完全に《絶滅》しちゃったら、もう呼ばれないんでしょ?」

「そうなるね……そもそも世間のほとんどはこの仕事、《危惧職》どころか、とっくに《絶滅》してると思ってるだろうけどね……」

**********

「さあて(ペペン、ペン!)、そこに現れたのは、いとしいいとしいメリーさん。

『まあ、あなた、どうしてこんなところで働いてるの! こんな機械の歯車のような仕事なんかやめて、わたしと一緒に故郷に帰りましょうよ』

『うん……でも……そうしようかな』

メリーさんに手を取られ、工場から逃げ出そうとしたところにやってきたのは社長さん、

『こうらあーっ! 歯車あ! どこに行く!』」

声を張り上げるその横に、古いモノクロ無声映画が映し出されている。

30ほどしかない客席の後方にはわずか4人、ママ友だろうかふたりの女性が、小学生らしい男女ひとりずつと腰をおろしている。

「ねえねえママ、このヒト誰? なんだか大げさに話しているけど、ピン芸人?」

遠慮を知らない男の子の声が私 ── 弁士の耳にまで届く。

「芸人じゃないわよ。あれはね……えーと……サイレント映画の弁士なんですって! 昔は《活弁》って言われてたらしいわねえ」

「カツ弁って、トンカツ弁当でしょ?」

「……うーん、ちょっとだけ、違うかな」

(ちょっとだけ、── じゃないだろ!)

無声映画の全盛時代、明治の終わりから昭和初期にかけてはセリフや背景を説明する活動映画弁士が大活躍した。徳川無声などのスターも現れたが、音声がはいる『トーキー』の普及と共に無用の存在と化し、弁士は廃業に追い込まれていった。

けれど、無声映画を上映する劇場も少数ながら細々と存在し続け、弁士も ── 専業ではとても暮らしが立たないが ── 完全なる《絶滅》には至っていない。

とはいえ、私の収入は自身の小遣いにも満たず、生活は自宅でAI用アプリを開発する妻の稼ぎに依存している。

「でも、なんだか面白い! テレビや映画のアニメの声より迫力あるみたい!」

女のコにはウケているようだ。

(そうだろ、そうだろ……)

最近はアニメはもちろん、テレビドラマも映画も、声は全て合成音声になった。映像もほとんどはCGだし……声優も俳優も、この《保存館》入りの日が近いと聞いている。

合成動画と合成音声しか知らない小学生には、『生の声』は新鮮なはずだ。

── 15分ほどの無声映画が終わると、4人の観客は別のブースへと去って行った。

(疲れたな……気晴らしにひと回りするか)

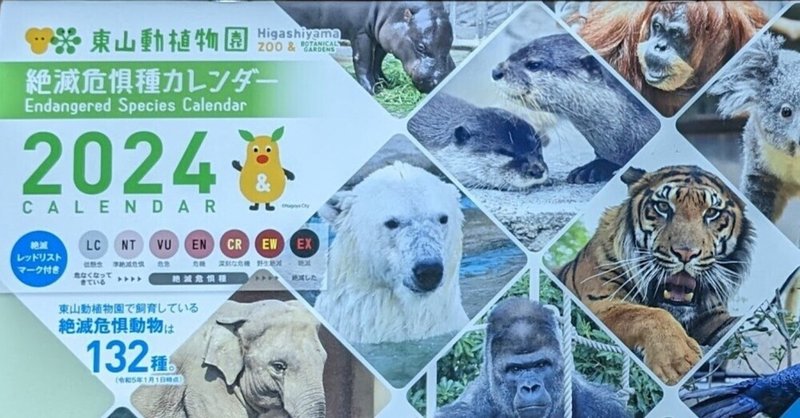

ご存じの方も多いだろうが、ここ『絶滅危惧職保存館』では、AIやロボットの普及で仕事が減り、離職者が急増して危機に瀕した職業従事者を《展示》している。

そのついでに、私のようにレトロな《絶滅危惧職》も併設展示しているというわけだった。

当時の政府は、滅びゆく仕事に就いている有権者からの突き上げに、補助金を散々ばらまいて延命した。そのあげく、それでも《絶滅》が避けられない職種について、当時の政治リーダーが次のようなロジックを振りかざし、この《保存館》を設立したのだ。

「従事者が一旦いなくなった職業は、二度と復活できない。《絶滅》に瀕した職業が一体どんな形態なのか、若い世代で知らない者も増えている。職業形態を保存しておけば、この先、その職が再度必要になった場合、復活させることもできるじゃないか!」

そもそも、それらの職種は必要がなくなったから《絶滅》に瀕しているわけで、この先、再び必要になる可能性はきわめて小さく、万が一必要になれば、新時代に適合した、よりよい形態で自然復活するに決まっている。

この国には、このような、

『枯れ木にも水をやり、再び花が咲くまで待とう』

といった類の馬鹿げたプロジェクトに、多額の税金が投入されてきた。

「あ、ねえねえ、こんな仕事、ホントにあったの?」

隣のブースをのぞき込んでいた先ほどの小学生が母親に尋ねていた。ブースの中には白髪の老人がひとり、床の間を横に正座している。

「あったのよ。一時期はこの国に100人以上もいたんですって! お母さんが子供の頃はもう、30人ぐらいに減っていたかしらね……」

「信じられない! 何か字が書いてある木の切れ端を、四角い大きな切り株にパチンパチンと打ち付けているだけじゃん!」

「ショーギっていうのよ。……あれで、勝った負けたを決めて、たくさん勝つと、たくさんお金をもらえたのよ」

「変な仕事! でも、どうして無くなったの?」

「ずいぶん前にね、ショーギがすごーく強い若い人が現れたの。それから、その人には誰も ── ニンゲンは誰も ── 勝てなくなっちゃったの。……それで、生活できなくなった他の人はどんどん辞めちゃって……その人は仕方なく、AIと対戦するようになったんだけど……やっぱりねえ……」

「じゃ、あのおじいさん……?」

「……たぶん……その人ね。今ではほら……」

老人が将棋盤をはさんで対戦しているのは、生産現場で見られるような小型のロボットアームだった。ロボットが大げさにアームを振りかざして次の手を指し、老人が白髪頭を抱え込んだ。

将棋棋士の次のブースには、間違いなくAIによって《絶滅危惧》に追いやられた職業が展示されていた。

「ママ、あの人は? 椅子に座って腕組みしているだけじゃない?」

「えーと、あの人はね……ほら、ここに書いてある……ショーセツカなんですって! お話を作る人らしいわね」

「お話? ……でも、何もしていないみたい」

「そうねえ……今、お話を考えてるんじゃないかしら。あ、ほら、何か書き始めた……と思ったら、まだ腕組み!」

「単なる怠け者なんじゃないの? ホントに頭の中で考えてるのかしら? アタシたちにも作文の授業があるけど、登場人物やテーマをストーリープロセッサに入れたら即、原案が出力されるもの ── 気に入らないところを指摘してまた入れて、10分もあれば完成しちゃうんだから」

「そうよね。ショーセツカってのはお話作るのに時間がかかる上に、意味がわかりにくいし ── 『タイパ』が悪いから、苦労してまで読みたいという人がどんどん減っちゃって……コアなファンがいる、ほんの数人しか残っていないらしいわよ」

「そんなおシゴト、ゼツメツするはずよね!」

ブースの外側で交わされる会話が小説家の耳に入らないはずはないが、彼は目を閉じて腕組みしたまま、ほとんど動かなかった。この作家のペンネームと代表作が標記してあったが、少なくとも私は聞いたことも、作品を読んだこともなかった。

その隣のブースには騒がしい行列ができていた。ここだけはいつも盛況だ。

30人ほどだろうか、並んでいるのはほとんどが老人 ── おそらく後期高齢者ばかりであり、運営側が手配した椅子にかけ、世間話に打ち興じている。

ここも、AIによって駆逐された職業 ── 『医師』のブースだ。

実際、医師と言う職業は、実質的には完全に《絶滅》していた。

医師免許を持つ者はいるが、彼らの仕事は患者をAI問診に誘導するだけで、受付業務と何ら変わらなかった。後は、AIの指示に従って看護師や検査技師が採血や血圧などのデータを取り、その数値をまたAIが膨大なデータベースを参照して病名を診断し、瞬時に対処法を出力する。

医師らしい仕事といえば、AIの指示した処方箋を患者に示すタイミングで、

「お大事に」

と声をかけるくらいだった。

かつては高収入の職業だったらしいが、今は病院での地位は看護師や検査技師より低く、若者の『医師離れ』が指摘されて久しい。── 久しいが、特に何の問題も起きていない ── 必要ないからだ。

「お母さん、この仕事 ── お医者さん? ── すごい人気だね!」

また、あの小学生だ。

「そうね、どうしてかしら……《絶滅危惧職》とは思えないわねえ」

そのブースでは、初老の女性医師が、もう80を過ぎているであろう男性患者を診察していた。

「……それでなあ先生、相変わらず、夜中に何度も目が覚めちまってさあ……」

患者は、彼の日常生活の問題ばかりか、家族や近隣に対する愚痴をだらだらとこぼしていた。

女性医師は、相槌を打ったり、時折聴診器を形ばかり患者の胸に当てたり脈をとったりしながら、辛抱強く話を聞いている。

(要は、無駄話の相手を求めているだけだ)

女性医師が脈を取る時、爺さんの口もとがほころびるところを見ると、求めているのは話し相手だけではなさそうだ。

効率第一のAIはもちろん、実態はその下僕にすぎない世のニンゲン医師も、こんな患者は歓迎しない。

AI問診の途中で、

「診断不可能!」

と結論付けることだろう。

かつて開業医の待合室は健康な老人たちのサロンと化していた、と聞いたことがある。この保存館では、そのサロン自体を絶滅から守っているわけだ。

(人気ブースのはずだよな……でも、ここが医院、相手が医者である必要、あるのだろうか?)

(── 今日はひとつ、《絶滅職ゾーン》に行ってみるか)

私たち活動映画弁士がそちらに移るのも時間の問題だろう。いや、絶滅職業があまりに多くなったため、《活弁》のように超マイナーな職業は、《保存》の対象外にされるかもしれない。

スマホで構内タクシーを呼んだ。

《保存館》はかつての巨大展示場を利用しているため、とてつもなく広い。VRの普及後、モーターショーもフリーマーケットもバーチャル空間に移行したため、ほとんど利用されなくなった建物を政府が買い上げたのだ。

「どこまで行きましょう?」

やってきたタクシーに乗り込むと、運転席から『顔』が振り返ったのに、ギョッとした。

(あ……そうか)

「《絶滅職ゾーン》の入り口までお願いします。……いや、ひさしぶりだなあ、ニンゲンが運転するタクシーに乗るのは」

「どこも自動運転ですからね。ここだけですよ、《絶滅危惧職》の展示を兼ねてお情けで使ってもらっていますので」

見事に禿げあがった老運転手は自嘲気味に言った。

車内ではひとしきり世間話をした。

自動運転タクシーでも、車内モニターで『会話モード』を選べば運転手と ── 実際はAI相手だが ── 世間話をすることはできる。

でも、ニンゲン運転手との世間話は ── なんて言えばいいのだろう ── 予定調和的でないことが新鮮だった。

「さ、着きましたよ。《絶滅職ゾーン》です」

そこに足を踏み入れた時、なぜか背筋がゾクリとした。

《絶滅職ゾーン》にも職業ごとにブースが設けられているが、人は展示されていない ── なにしろ、既に《絶滅》しているのだから。過去のビデオ映像やジオラマ、人形などで、絶滅前の仕事現場をありのままに紹介している。

もちろん、昔の映画などから在りし日の職業を知ることはできる。けれど『作られた映像』は、しばしば現実と隔離のある理想的な職業として描いていたり、あるいは逆に、職場の問題を過度に深刻に見せたりする。

最初のブースには、《危惧職ゾーン》で見かけたのとは別の子供たちが十数人、ざわめいていた。やはり小学校の中学年から高学年 ── 引率らしい母親数名も一緒だった。

なるほど、ここが子供たちに最も見せたいブースかもしれない。壁の巨大なスクリーンに3Dビデオ映像が流れていた。

「ほら、ママたちが小学生の時、教室はこんなだったのよ」

映像では、算数の時間らしく、教壇に立つ教師がひとりの児童を指名し、黒板に書いた問題を解かせようとしていた。── 3年生ぐらいだろうか。

指名された子は黒板まで進むが、解法がわからないのか、ただ立ち尽くしている。別の児童が指名され、今度は答えを書く。けれどそれは誤答らしく、また別の児童が指名される。

「……何か、効率悪そうね」

見学者のひとり、引率者と同じくらい背の高い女の子がつぶやいた。

「まあ、できる子もできない子もいるからね……しょうがないのよ」

(しょうがない……だから《絶滅》したわけだ)

私もニンゲン教師に教わった世代だからよくわかる。

「アタシたちのセンセイは違うよ。クラスの中でアタシだけを見てるし、アタシだけに丁寧に教えてくれる」

「それ、タブレットの中の教室と先生でしょ? これはね、本当の教室なの。ママたちの頃は毎日学校に通っていたのよ」

「へーえ……通学時間が無駄じゃない」

映像は、黒板から後方の児童に焦点を移した。

その女の子は、授業についていけないのか、あるいはただ退屈なのか、窓の外をぼんやり見ている。

教師はたまに彼女を注意するが、前方に目をやるのはその時だけだ。昔は軽いゲンコツも飛んだらしいが、私の頃は既に《体罰》として選択肢から排除されていた。

「……あのコ、ここにいる意味、あるの?」

別の見学児童が声を上げた。

そのうちに映像の中では、教室後方で落ち着かなげに体をゆすっていた男子児童が、隣の席に手を伸ばし、別の男子にちょっかいを出し始めた。その男子は消しゴムをぶつけて返し、やりとりは次第にエスカレートしてきた。

教師はこのふたりを注意するが、収拾がつかず、ついにはふたりの机を教室後方の右端と左端に移動した。

「あーあ、何やってんだか」

別の見学児童が肩をすくめた。

「……仕方ないの。いろんな子がいるんだから。先生は先生で頑張ってたのよ」

母親の声を背に、次のブースに行こうとした私に、ひとりの子供の声が届いた。

「……でも、なんか……いいね……ああやって……クラスみんながホントにホントの同じ空間にいるって……」

映像が切り替わり、別の教室を映し出した。こちらでは、子供たちはやけにおとなしく、教師が出す簡単な質問に、クラスのほぼ全員が手を挙げている。

(なんか……変だぞ)

そう思っていると、カメラは大きく旋回し、教室の後ろを映した。

「あれ、オトナがいっぱいいる!」

見学児童が声を上げた。

「あれはね、保護者の参観日なのよ、たぶん。だから、お母さんたちが授業を見学してるの」

「おかしいよ!」別の子供が叫んだ。

「お母さんたちだけじゃない! 男の人もいるよ! 何人もいる!」

その場に一瞬の沈黙が降りた。

「あれはね……その……お…父さんよ」

母親が、ためらいがちに小声で応じた。

「お……とう……さん? え、え、どうして?」

戸惑いの声にはもう答えず、母親たちは、そろそろ時間だから、と子供たちを促して立ち去った。

(……絶滅した職業ならまだしも、絶滅した『家族』についての説明はきわめて難しい……)

次の無声映画上映までまだ時間があるのを確認し、急ぎ足で《絶滅職ゾーン》を回った。

(弁護士……これは医師と同じ理由なんだろうな……法律の知識は結局データベースだし、クライアントの利益を守るロジックも、ひとりの人間だけでなく、古今東西、あらゆる論法を自在に操るAIに勝てるわけがない)

最近では、訴訟を起こす前にAI判定にかけて勝敗確率や和解の落としどころを把握するのが常態化し、訴訟自体が減っているらしい。

(スポーツ審判か……そりゃそうだ。審判の技量に大きな金の配分がかかるプロスポーツから始まって、近頃は草野球でもトラブル防止のために画像判定アプリを使っているようだ)

プロスポーツで絶滅を免れているのは、相撲の行司だけになった。けれど、あれは純粋なスポーツ審判というより、古典芸能の役者のようなものだ。特殊な例外と考えられているのだろう。

通訳、大工、気象予報士、イラストレーター、秘書、税理士、……実に多くの職業が既に《絶滅》していた。

(こりゃ、絶滅していない職業の方が珍しいくらいじゃないか?)

最後のブースまで来た。人だかりはひときわ大きかった。やはり、母親と子供の組み合わせが多かったが、成人見学者の姿も目立つ。

そろそろまた構内タクシーを呼んで《危惧職ゾーン》の仕事に戻らなきゃならないが、ここだけは見ておきたかった。

ブースにはバンのような車が停まっており、その上に『日本太郎』と書かれた白い《たすき》を斜めにかけた男性の人形が立ち、マイクを手に、もう一方の手を上げていた。

壁の3Dモニターでは、中年男性が街角で頭を下げ、多くの人びととひたすら握手を続けていた。その映像に続いて、同じ人物が、今度は盆踊り大会のような場所で挨拶していた。その後は、やはりその人物が、観光バスを何台も連ねた団体を花見の会場へと案内していた。さらに、大きなパーティー会場の壇上で簡単な講話をした後、テーブルからテーブルへと渡り歩き、やはりひたすら挨拶を続けていた。

「なんだい、これ? こんなのが政治家の仕事だったのか?」

誰かが叫んだ。

「いや、これこそが政治家の仕事の本質なんです! ……いや、本質だったのです」

声と共に、ブースにあるクルマ ── どうやら街宣車 ── の陰から、ひとりの老人が現れた。

(《絶滅職ゾーン》にも人が展示されている?)

驚いていると、彼はゆっくり口を開いた。

「失礼。私はここの案内ボランティアで、かつて国会議員の秘書を務めておりました」

白髪も既にまばらになった彼の額には、深い皺が刻まれていた。

「秘書の仕事のほとんどは、だれかれ構わず政治資金集めのパーティー券を売りつけることでした。もちろんそれだけではありませんが、最優先事項だったのは間違いありません」

彼は見学者を見渡した。

「皆さんの職業はそれぞれ異なりますよね、でも、仕事をすることによって収入を得る ── これが基本だと思います。会社にお勤めの方は、命じられた仕事をこなし、成果が多ければ賞与も多くなる」

「そんなの、当たり前じゃない!」

女性が叫んだ。

「政治家、特に国会議員は違いました。仕事をするから給料がもらえるのではありません。選挙に当選したら、自動的に歳費 ── 給料や諸経費が約束されるのです。さらに、何もしなくてもボーナス ── 夏冬の手当が支給されたのです」

見学者の多くがため息をついた。

「だから、選挙に勝つことが、国会議員にとってもっとも大事なことでした。いや、それがすべて、と言ってもいい。もちろん、国会議員ですから国会で質問したり、議員立法に加わったり、実務もやります。でも、それも、次の選挙に勝つために行うのです ── 政治家という職業の本質は、選挙に勝つことでした。選挙運動こそが仕事なのです! ですから、このブースでは、その《職業展示》を行っているわけです」

「わかったよ。でもさ」見学者から手が挙がった。

「国会議員はそうかもしれないけど、大臣は違うよね。実際に行政の責任者なんだから」

「おっしゃる通りです。でも」元・秘書は静かに答えた。

「内閣総理大臣は国会議員から選ばれていました。そして、国務大臣の半数は国会議員から選ばれなくてはならなかった。けれど、半数にとどまらず、ごく少数の例外はありましたが、ほぼすべての国務大臣が国会議員から選ばれていた ── 副大臣も同様です ── そんな必要はまったくないのに。なぜか?」

「知名度を上げて、選挙に勝ち易くするためね!」

「その通りです。ですから、政治家の本質は、国会議員だけでなく、首相を含む行政府の幹部にとっても、選挙なんです。私のボス ── センセイも大臣になりましたが、大臣在職中もずっと、頭の中は選挙のことばかり ── 行政は官僚に丸投げして、彼らが書いた原稿を棒読みしていました」

見学客からは再び、大きなため息が漏れた。

「で、日本の政治システムが刷新され、ニンゲンの政治家が《絶滅》した時、このブースの展示は、仕事の建て前ではなく、本質のみをお見せするよう設計されました。では、どうぞ、ごゆっくり」

老人が執事のように頭を下げ、元の場所に戻ろうとした時、最後の質問が飛んだ。

「設計したのって、……やっぱりあの……?」

老人が振り返り、初めて微笑みを浮かべた。

「── はい、現在のAI総理の指示です」

その日の仕事を終え、《保存館》の出口のモニター画面に向けて終了報告を行った。

この、いわゆる『受付業務』も、ニンゲンの仕事としてはとっくの昔に《絶滅》していた。

「レンラクジコウガアリマス。カツドウエイガベンシノブースハ、コンゲツマツデ、ヘイササレマス」

突然だった。

「え! それは困ります! 最近はこの仕事が私の唯一の収入源なんです ── わずかとはいえ」

「ケッテイジコウデス」

「そんなあ……今でも妻に食わせてもらってるのに……完全な無職になるなんて……」

「ソコデヒトツ、テイアンガアリマス」

「何ですか?」

「アタラシイブースデ、テンジビトヲサガシテイマス。アナタハカズスクナイ、ユウシカクシャデス」

「え、ホント? 弁士以外の仕事、何かできたかなあ……何ていう職種ですか?」

「『オット』デス」

「は……夫? そんなの、職業じゃないでしょう?」

確かに私は今やこの国にはほとんどいない、絶滅危惧下の『ニンゲン夫』ではある。精子バンクとAIロボット・ハズバンドの普及により、あえてニンゲンのオスと婚姻関係を結ぼうという物好きな女性は激減していた。

もちろん、人肌が恋しい、ニンゲンと暮らしたい、という女性は少なくなかったが、その多くは女性どうしでの同棲を選択した。私の妻のようにニンゲンのオスと暮らす女性自体が、今や絶滅危惧種だった。

「……社会的役割かもしれませんが、《職》じゃない……いいんですか? そもそも、そのブースではどのように振る舞ってればいいの?」

「ゴロゴロシテイレバイイノデス」

「はあ……?」

「ゲームシタリ、オカシヲタベタリ、ハナクソヲホジッタリ……」

「そんなの、ますます《職》ではない!」

「シカタガアリマセン、セイカクナブースメイヲイイマショウカ ── キヲワルクシナイヨウニオネガイシマス」

「正式名称があるなら、はっきり言ってくださいよ」

「ハイ……」

モニターの向こうのAIは、ニンゲンのように一瞬の逡巡を見せた後、こう続けた。

「……《ヒモ》デス」

〈完〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?