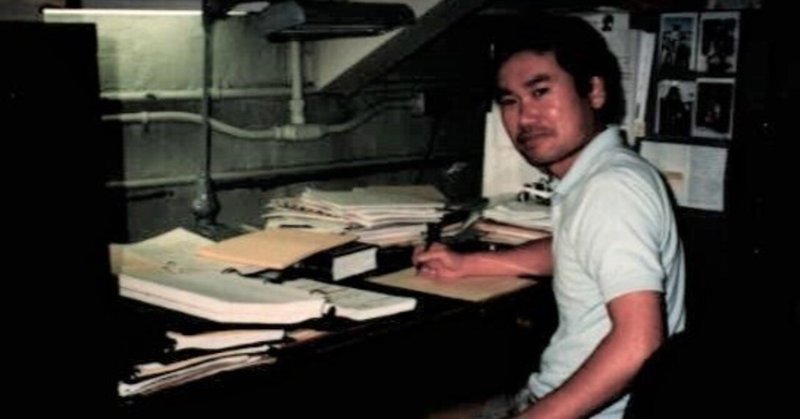

再勉生活! 天井が傾斜した窓のない屋根裏部屋は、外の天気もわからん!

米国大学院での最初の学期が始まりました。

アメリカの大学院では、入学許可が得られれば、授業料を支払って講義を受け、取得単位が要求基準に達すれば「修士号」が得られます(例外あり)。

一方、それだけでは(修士号を持っていても)博士課程に属しているわけではなく、別途、博士候補者として認められなければなりません。

当時のイリノイ大学材料科学科は、基礎学力の有無を審査する「Qualifying Examination(資格試験)」を大学院入学後1年以内に受けねばならず、これに合格して初めてDoctral Candidate(博士候補者)となるルールでした。

この「Qualifying Exam」はかなり厳しく、当時は受験者の半数ぐらいが落ち、大学を去っていきました。

去った者はどうするかって?

➀ 博士取得を断念する(修士をとって就職する、等)

➁ 他大学に移る(資格試験のない学校など)

この他➂として、教授に泣きつき、教授が学科長に泣きつき、再試験を受けさせてもらう、というのも例外的にあったようです。試験までの1年間に研究成果が大きな学生に去られては困る教授の「ウルトラC」です。

いずれにしても、受験者の半数近くが落ちる厳しさでした。

秋学期が始まる前に研究室の「ボス(Advisor)」から、どの講義を取ると良いか、まさにアドバイスを受けます。

ボスはDavid A. Payne教授、元々はイギリス人で、学部卒業後に渡米し、電子セラミックスではトップクラスのPennState Universityで学位を取っていました。

「キミは学部と修士が金属学科だ。ここではセラミックス部門で資格試験を受けるのだから、学部4年向け講義も含めて、これとこれが必要だな」

「『熱力学』は日本の大学でも勉強しただろうが、もう10年も経っている。とても大事な基礎だから、学部3年の講義を受けなさい」

「英語でレポートを書いたことがないだろうから、学部生必修の『Reort Writing』クラスを受けなさい」

先生のアドバイスは実に的確で、実際、推薦された講義の全てが資格試験にも学位研究にも役立ちました。

しかし……私の時間割は、月曜から金曜まで講義でほぼ埋まりました。

Payne先生はこの時期、研究者人生で最も多くの研究員や学生を抱えていた数年間で、3つの建物に研究室(オフィスと実験室)を持っていました。部屋を持つと家賃を大学に支払うシステムなので、集金力も大きかったのでしょう。

セラミックス関連の講義は、1915年という太古に建設されたCeramics Buildingの2,3階で行われました。

下の写真でわかるように、この建物は、どの方向から見ても、3階建てに見えます。

しかし……3階の上にさらに階段があり、そこを上ると埃だらけの何もない ── まさに「屋根裏」空間があります。

「物の怪」が住んでいそうなその空間を抜け、木製ドアを開けると、「4階」ゾーンがありました。

狭い廊下の片側に、3つ部屋があり、学生のオフィスになってきました。

私のオフィスは、その「屋根裏部屋」でした。

6畳ほどの部屋に4人の机とかなり狭いのですが、それはともかく ──

・机の上の天井は傾斜している。

・部屋に窓は一切ない。

このオフィスを出て、さあ家に帰ろう、と3階まで降りたら外は大雨だった ── こんなことが何度もありました。

日本なら「消防法違反」に問われるのでしょうね?

一方、同じ研究室に客員研究員として入った豊田さんは、Payne先生がサテライト研究室を持つBechman研究所(Beckman Institute for Advanced Science and Technology)にオフィスをもらいます。

こちらはオフィスもラボも最新設備で、Beckmanに配属される学生もおり、なんともうらやましかったですね。

とはいえ、ほとんどの学生はCeramics Buildingにオフィスがあり、屋根裏部屋に住みついたからこそ、世界中から集まった他の学生たちと仲良くなれました。

結果としては有難かった、と今は思っています。

しかし、この建物で火事でも起こっていたら、間違いなく逃げ遅れたでしょうね。

実際、卒業後10年ちょっとしてから出張で訪問する機会があり、Ceramics Buildingを上がって行ったら、4階は「立入禁止!」になっていました。

そりゃ、そうだろ!

〈この続きは……〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?