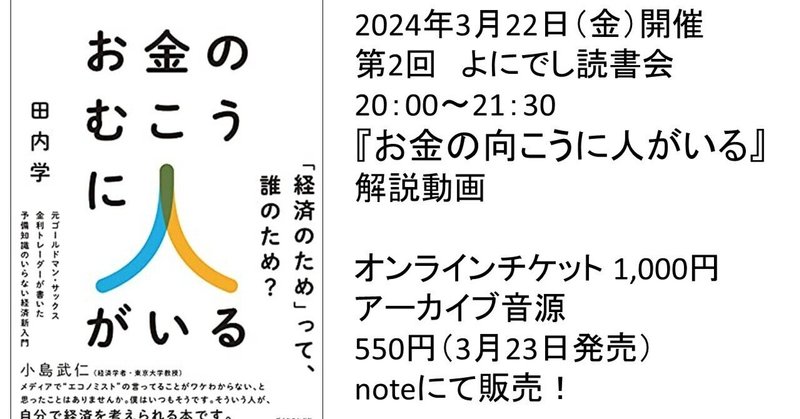

よにでし読書会 3月22日開催 解説③

今月の書籍:『お金の向こうに人がいる』

開催日:2024年3月22日金曜日 20:00~21:30

●お金の向こうに人がいる

著者:田内学

出版年:2021年

出版社:ダイヤモンド社

▼▼▼▼▼▼財政破綻する国とそうでない国があるのか▼▼▼

→P226~228

〈これまでの話をまとめると、「社会全体で見れば、政府が借金を増やすとき、誰かが同額の預金を増やしている」ということだ。社会=国なのであれば、国民から税金を集めて借金の返済に充てることができるから、国が潰れることはない。しかし、僕たちの生きている社会は国際社会だ。社会=国ではない。

1つの国の財政問題を考えるときは、その国の国境線の内側についてだけ考える必要がある。国境線の外側から労働を借りた労働は、返さないといけない。そして、その負担が増えすぎると国は潰れてしまう。

ここまで何度も例に出してきた、新国立競技場にかかった1500億円。その一部は、働いてもらった外国にも流れている。例えば、鉄鉱石を輸入すればオーストラリアで鉄鉱石を掘り出す人たちにも支払われる。

鉄鉱石を買うお金は、国の財布の外に出て行く。第8話の貿易の話で考えたように、外国に「労働の借り」を作ることになる。

建設にあたって国内で調達しにくい原料だけを外国から買うなら、「労働の借り」の増加は最小限にとどまる。しかし、僕たちが働くのが面倒だと建設作業をすべて外国に任せると、1500億円すべてが国の財布から外へ出て、外国に多数の「労働の借り」を作ることになる。この1500億円が、税金で集めたお金なのか国債を発行して調達したお金なのかは関係ない。

自国の通貨がどんどん外国に流れ出ていって「労働の借り」を大量に作った代表例が、ヴェルサイユ条約の時のドイツだ。ハイパーインフレが起きて、モノ不足で国内が混乱した。大量の自国通貨を外国に保有されると、いつかは外国のために働かないといけなくなり、国として破綻する危険がある。

また、外国の人に働いてもらうために、はじめから外貨で借金をする場合もある。財政破綻したアルゼンチンがこれに該当する。アルゼンチンのように経済が発展していない国の場合、自国の通貨を支払っても他の国に働いてもらうことが難しい。

そこで、ドルなどの世界的に信用力のある通貨を借りて外国の人に働いてもらう。借りた外貨を返済するために、将来の国民は外貨を獲得しないといけない。働いて返せなければ国は破産する。この破産の原因も「労働の借り」を外国に作ったことだ。

財政的に破綻した国に共通するのは、他の国に働いてもらいすぎたことだ。国民が怠けていたからだと責めたいわけではない。多くの場合、国内に抱えている政治的、軍事的な問題や、ギリシャのようにユーロ経済圏の構造的な問題などによって、国内の労働力を有効活用できないことに原因がある。

事情はどうあれ、働いてもらったのに、働いて返せなければ破綻する。個人だろうと国だろうと当たり前のことなのだ。原因は借金ではなく、働くことにある。〉

、、、MMT(現代貨幣理論)に関しては、

私も何冊か読んだのですが、

財政均衡を重視する財務省的な考え方と、

MMTとでどちらが正しいのか分かりません。

どちらも著名な経済学者が支持したりして。

こういのうは「分からない」というしかない。

逆に専門家でもない私に分かったら怖いので。

ただここで田内さんが言っていることは理解できます。

国の借金が1,000兆円を超えているが、

その多くは日本国債で、

日本国債を買っているのは多くの場合日本国民で、

だとしたら国の内部に労働の貸し借りがあるということになります。

これが国の外部になると話が違ってきます。

ヴェルサイユ条約後のドイツや、

90年代の韓国や、

昨今のギリシャなどがそうで、

そうなるとハイパーインフレなどが起きて、

「デフォルト」になる。

昨日までの一万円がただの紙切れになり、

トイレットペーパー以下の価値になります。

お札ではケツも拭けないので。

戦後の「新円切り換え」を経験した世代はだから、

「日本銀行券」に対する信仰が弱いと私は感じます。

「日本銀行券」に対する信仰とは、

つまるところ「国家」への信仰で、

それが絶対的であることを偶像礼拝とキリスト教では呼ぶので、

新円切り換えを経験し、日本銀行券を疑っている世代は、

むしろ健全なのかもしれません。

▼▼▼金が生む空間的/時間的な分断を解消するには▼▼▼

→P231~232

〈経済は社会全体の話だと思いながらも、実際には自分の財布の中だけを見てしまいがちになる。ここまで、現代社会で人々を個人主義に走らせている「お金への誤解」を解いてきたつもりだ。その誤解が、人々を、空間的にも時間的にも分断しているのではないかと僕は思っている。

空間的な分断の原因になっていたのは、「財布の中のお金が自分の生活を支えている」という誤解だった。現実は、財布の外の空間で人々が支え合って生きている。

そして、時間的な分断、つまり世代間の分断を引き起こしている原因の一つが、日本政府の借金だろう。「現在の豊かな生活は、過去の人たちの蓄積のおかげだ」と言われても素直に喜べないのは、それと引き換えに大量の政府の借金が残っていると思うからだ。

だけど、これも誤解だった。政府の借金は、個人や会社の預金の裏返しだ。むしろ外貨を貯めて、外国に対しての「労働の貸し」を増やしてきたのだ。

過去の僕たちの選択によっては、もっといい社会になっていたかもしれないが、現在の状況でも、よほど恵まれている。

時間は過去から現在、現在から未来に向かって流れる。過去の人たちが支え合いながら現在の社会を作り上げてきたように、現在の僕たちも支え合いながら未来を作っていく。

では、未来の社会のために、僕たちは何をすればいいのだろうか?

それを考えるヒントが、実は年金問題に隠されている。年金問題の核心は、現在の社会を作ってくれた高齢者に感謝することではない。未来の社会を作る子どもたちのことを考えることだ。〉

、、、財布の中だけ見ていると、

お金は分断を生んでしまいます。

財布の外で人が働いてくれていて、

自分の労働が誰かの生活を支えていることに気付くと、

私達は社会全体からお金の機能を考えることができるようになります。

時間的分断とは、

世代間断絶とも呼ばれるやつで、

日本の政治の最大の争点なのですよね。

ただ、これを本当に争点化すると、

その政治家なり政党は当選できないので、

顕在化することは少ないのですが。

年金問題を真正面から考えることで、

この分断を超える可能性が見えてくる、

と田内さんは言います。

▼▼▼老後2000万円問題はお金を根本から考える▼▼▼

→P237~238

〈そして、最も多くの人が参加させられるのが、老後のためのイス取りゲームだ。

元号が令和に変わって間もない頃、いわゆる「老後2000万円問題」が世間を賑わわせた。老後を安心して暮らすには年金だけでは足りず、一世帯あたり2000万円の資金を用意する必要があるという話だ。十分なお金さえ準備すれば、老後を安心して暮らせるイスに座れるという考え方だ。これもまた、「希望者」よりも「イスの数」が少ないのは間違いない。少子高齢化で若い人が減っていけば、高齢者の多くが働かないといけなくなる。

イスの数は限られているから、みんながお金を貯めれば貯めるほど椅子の価格は高くなる。2000万円貯めても足りなくなるかもしれない。自分だけがこのゲームに勝ちたいなら、他の人よりも多くのお金を貯めることだ。株や為替、仮想通貨などの「投資」の本を買ったりして、ギャンブルで勝てればいい。

しかし、問題を根本的に解決したいのなら、イスの数を増やすことを考えた方がいい。経済とは何か、お金とは何かを考え直す必要がある。

この老後問題は、未来を考えるための格好のきっかけになる。〉

、、、老後2000万問題、

っていうのが世間を騒がせました。

積み立てNISAとか株を買うとか投資するとかで、

なんとか2000万円の資産を作らねば!

という風潮に田内さんは待ってください、と言います。

そうじゃない。

イス取りゲームが加熱すれば必ず、

そのイスの単価は高くなるので、

全員が座れる状況は永遠に訪れない。

社会全体から考えましょうよ、と。

▼▼▼年金問題・少子化問題の盲点▼▼▼

→P246~248

〈今から50年以上前、1970年においては、8人以上の現役世代が高齢者1人を支えていた(2020年は1.9人、2050人は1.3人になる)。年金保険料も少なかったし、この頃の人たちは負担が少なくてラッキーだったのだろうか。

そんなことはない。お金の流れだけで見えてくる負担は全体の一部だ。当時の社会は、お金には表れない大きな負担があった。それは、子育てだ。

先ほどの表は、現役世代と高齢者の人口バランスだったが、この表は、現役世代と子どもの人口バランスだ。

1970年に老後を迎えた人たちが子育てをしていた1940年、1人の子どもをたった1人の現役世代で支えていた。2020年には1人の子どもを支える現役世代は3.3人にまで増えている。

子どもを育てるという負担があったから、数十年後に子どもたちが働くようになったときに、人口バランスの恩恵を受けることができたのだ。

少子化問題の話になると、必ずと言っていいほど、子どもを「産む」話から議論がスタートする。1940年の日本では、1人の女性が生涯に産む子どもの人数、つまり出生率は4人を超えていたが、現在の日本の出生率は1.3人にまで低下している、という話だ。

不思議ではないだろうか?

年金問題を話すときには、「1人の高齢者を●人の現役世代で支えている」という話をよく聞くのに、「1人の子どもを●人の現役世代で支えている」という数字を目にすることがほとんどない。1人の女性が産む子どもの人数しか気にしない。

現代の社会では、高齢者の生活は社会が助けるものだと考えても、子育てについては社会全体で助け合うという発想がなくなってしまったように感じる。

子育ての負担が減っているというのは、「親」の話ではなく、「社会」の話だ。社会が子どもを育てなくなってしまった。

現代を生きている僕たちは、高齢者の割合だけを見て、負担が大きいと文句を言っていて、子育ての負担が減っていることを忘れている。

将来の負担を増やさないためには、子どもを育てる負担を増やして、人口バランスを回復させる必要がある。誤解してはいけないのは、減っているのは社会の負担であって、親の負担ではない。親の負担はむしろ増えている。〉

、、、時間軸を50年戻すと、

年金問題というフレーミングから、

さらに大きな日本社会の構造が捉えられますよ、

と田内さんは言います。

今から50年前、

「社会が高齢者を支える負担」は小さかった。

8人で1人の高齢者を支えていたのが50年前。

今は2人で1人の高齢者を支える時代になりました。

これを不平等と呼ばずに何と呼ぶ。

ということになるでしょうか。

ちょっと待ってください。

今、2人の現役世代によって支えられている高齢者は、

50年前には現役世代だったわけですよね。

そのとき、この世代は子育てをしていました。

この頃、子どもは多かったのです。

50年前、1人の子どもを支える現役世代の数は少なかった。

子どもが減った今、1人の子どもを支える現役世代の数は多いはずです。

ほら。

50年前のほうが親の負担は大変だったでしょ。

今は楽でしょ。

じゃあ、おあいこでしょ。

トントンでしょ。

負担と恩恵はフェアになってるでしょ。

いや、そうはなっていないのです。

なぜか。

高齢者の場合「社会全体で●●人で1人の高齢者を支える」

という議論になるのに、

子育ての場合「社会全体で●●人で1人の子どもを支える」

という議論にならないところにその理由があります。

もともと日本には世界標準と比較して、

その意識が低いことが指摘されていますが、

この50年でさらにそれが加速しました。

松岡亮二さんという人が書いた『教育格差』に詳しいのですが、

日本って、対GDP比でみたとき、

政府の「教育に対する財政支出」が、

先進国で最も低い国の一つなんですよね。

▼参考記事:日本の教育支出が最下位

しかし子ども一人にかかる教育費は、

先進国でもかなり高い方にいます。

じゃあこのギャップは誰が埋めているのか。

子どもを生んだ個々の親です。家族です。

介護や年金は「社会化」されているのですが、

子育ては「社会化」されていません。

個人化されています。

50年前は実はここまでではなかった。

社会全体で子どもを育てるという気風がありました。

だから今の現役世代は、

2人に1人で高齢者を支え、

さらに50年前よりもさらに、

「個人化された子育て」をも背負っている。

やはりフェアじゃない、ということになるのです。

▼▼▼社会で子どもを育てることの大切さ▼▼▼

→P249~250

〈昔の日本で、多くの子どもを育てることができたのは、親だけでなく社会も、子どもを育てる負担をしていたからだ。この「負担」は金銭的な話ではない。親以外の家族、近くに住む親戚、地域の人々が子どもの面倒を見るなど、地域社会の中で子どもを育てようとしていた。社会全体も子育てにもっと協力的だった。

現代の日本では、地域社会に子育てを負担してもらえることが少なくなった。そして、社会は子育てに協力的どころか寛容さを失っている。

(中略)

土地の資産価値が下がるという理由で、子育て支援施設の建設に反対されることもある。最後の例などは、まさに経済の手段と目的が逆転してしまった例だ。

(中略)

少子化問題は、助け合いという経済の目的を忘れた現代社会を象徴している。人々が助け合って生活するために経済が存在していて、お金は助け合う手段の一つに過ぎないということを思い出さないといけない。

子育ての負担は、親だけの両肩にずしりとのしかかっている。親たちが他の人に協力を求めるには、お金を支払って託児サービスや家事代行などを利用するしかない。

少子化問題を解決するためには、金銭的に言えば、子育て世帯を支援する制度を増やすなどして、社会全体で子育てを助けていく必要がある。

そして何よりも僕たち一人一人が、「社会で子どもを育てている」という意識を持ち、子どもたちに対して寛容になる必要がある。

どんなに土地の資産価値が上がっても、子どもがいないことには、将来の社会は支えられない。将来、土地を買ってくれる人もいなくなる。〉

、、、50年前と今とで違うのは、

子育てがさらに「個人化」されたことだと書きました。

社会全体が子育てに対する寛容さを失っているのです。

社会全体で子どもを育てるという意識が希薄になっているのです。

防衛費が2%に引き上げられました。

その増額分で、

実は大学無償化と給食無償化をしてさらにおつりが来るのだけど、

それを主張する人は思いのほか少なかった、

みたいなところに子育ての個人化が現れています。

経済が助け合いならば、

今子育てする人を社会全体で支えるならば、

将来その子たちが自分たちの老後の生活を支えてくれる、

という構造が見えるでしょう。

じっさい、マクロ経済学者の私の弟が言っていましたが、

これは倫理とか規範とかの話ではまったくないけれど、

経済学の観点だけから言えば、

子どもを生まない人は、

「将来国を支える労働力を生まないが、

自分はその労働力によって老後を支えられる」

という意味で社会の「フリーライダー」であって、

子どもを生まないことが経済的に最も得、

ということをゲイリー・ベッカーという、

ノーベル経済学賞受賞者が言っているそうです。

これは結婚したくてもできない人や、

たんに結婚したくない人や、

子どもが欲しくてもできないひとや、

子どもを生まないことを選んでいる人を非難する、

という話ではまったくなく、

単に構造的にこうなっているという事実の指摘、

ということを重ねて言っておきますが。

この不平等是正のために、

「独身税」導入を主張する経済学者もいるぐらいだそうです。

基本的人権とかに抵触しそうなので、

絶対に現実不能ですが。

きっと結婚しない人・子育てしない人がこれだけ増えているのは、

「そのほうが多分『得』」と、

直観する人の数が増えているからで、

ベッカー教授によればその直観は、

あくまで経済学的には正しい、ということになる。

この話を掘り下げるとあまりにも底なしなので、

この辺でやめますが、とにかく、

ようはそうならないように、

「子育ては社会全体の課題」

って考えることが大切なのです。

しかし日本は先ほども書いたように、

その意識が先進国で最も低い。

『私たちは子どもに何ができるのか』という本で、

ポール・タフという人がこういう数字を紹介しています。

引用します。

→P7

〈世界各国で行われた貧困問題への意識調査で興味深いデータがある(The Pew Global Attitudes Project 2007)。「自力で生きていけないようなとても貧しい人たちの面倒を見るのは、国や政府の責任である。この考えについてどう思うか?」という問いに対し、「そうは思えない」と答えた人は、中国ではわずか9%、イギリスでは8%、ドイツでは7%の人だけだった。つまり、これらの国々ではほとんどの人が、貧しい人の支援を政府が行うべき、と考えることが分かる。

しかし、日本では「そう思わない」と答えた人が38%。諸外国の5倍近く。アメリカですら28%だというのに。

貧困に冷たい我が国は、貧困は自己責任だと突き放し、そして結果として、自己責任なんて持ちようがない子どもたちの間に貧困が広がることを、放置してしまっている。〉

、、、イギリス、ドイツ、中国では、

自力で生きていけない人の面倒を見るのは政府の責任、

と9割以上の人が考えています。

個人主義のアメリカですら、

72%の人が貧困家庭を社会全体で支えるべき、

と考えるのに、

日本ではそう考える人がわずか6割しかいない。

ヤバいと思いませんか。

シングルペアレントの貧困率が世界最悪の日本で、

子どもを生もうと誰が思うでしょう。

制度的にもマインド的にも、

日本はなるべくして超少子化になっていて、

さらに今から50年時計を進めると、

そもそも老後2000万円の前に、

いくらお金を積んでも自分のために働く人がだれもいない、

というお寒い状況を生みかねません。

そうならないためにはどうすれば良いのか。

社会全体で子どもを育てる、

という意識を共有することです。

明石市で泉房穂元市長がやったことってそういうことでしょ。

しごくまっとうな話だと思います。

▼▼▼僕たちの抱える老後の不安を解消する方法▼▼▼

→P253~254

〈さて、今回のQuestionに戻ろう。

Question14 僕たちの抱える老後の不安を解消する方法は次のうちどれだろうか?

A 他の人よりも多くのお金を貯めておく

B 外国に頼れるように外貨を貯めておく

C 社会全体で子どもを育てる

「僕たち」が自分や家族だけなら、Aが正解だ。他の人よりも多くのお金を貯めておけばイス取りゲームに勝つことができる。BやCよりもAを実践した方が効果的だ。

「僕たち」が国全体に広がると、Aは正解にはならない。BやCが正解になる。

では、「僕たち」が「社会全体」になるとどうだろうか?

Bは正解から外れる。外貨を貯めることは、国内の問題を外国に押しつけているだけだと気づく。Cの子どもを育てることが唯一の正解になるのだ。

僕たちの生きている社会は様々な問題を抱えている。それがモノや労働などの分配が偏っている問題なら、お金を配ることで解決できるかもしれない。

だけど、社会全体の問題は、お金では解決できない。お金で解決できる気がするのは「僕たち」の範囲が狭いからだ。「僕たち」の外側に問題のしわ寄せがいっている。

「僕たち」の範囲が社会全体にまで広がると、お金は無力になる。お金の存在が消え、労働の問題が浮かび上がる。自然の中の資源を利用して、協力して働くことで問題を解決していることに気づく。

「僕たちは自然を大切にしないといけない。そして、僕たちは共に働くことで助け合って生きている」

道徳の授業で聞き飽きている話だ。誰も疑いはしないが、経済とは別の話だと横目で見てしまいそうになる。だけど、本書でここまで見てきたように、経済とお金を突き詰めて考えても、同じ結論に行き着くのだ。〉

、、、やっと老後の話に戻ってきました。

「僕たちが抱える老後の不安の解消」という問題について、

「僕たち」の定義によって答えが変わると田内さんは言います。

「僕たち」が自分と家族のみを指すなら、

より多くを蓄財することが正解でしょう。

しかし、「僕たち」が社会全体ならば、

「社会全体で子どもを育てる」という解答の一択になる、と。

私は常日頃、

人は二種類に分けられると考えています。

幸せや資源を「ゼロサム」で考える人と、

幸せや資源を「プラスサム」で考える人。

前者は「誰かの幸福は自分の不幸、

誰かの不幸は自分の幸福」というように、

社会には「幸福というケーキ」があって、

誰かの取り分が増えれば自分の取り分が減り、

その逆も然り、というふうに考える人がのことです。

後者は「誰かの幸福は自分の幸福。

自分の幸福は誰かの幸福のため」と考える人で、

他者が幸せになってくれると、自分も幸せになるし、

自分が幸せなのは他者の幸せのため、という世界観に生きている。

この人にとって、ケーキとは天国の資源のようなもので、

神様は気前が良いのでそれが減ることも尽きることもないと考える。

キリスト教徒になるとは、

尽きせぬ祝福の源泉である神に出会うことであり、

「与えよ、さらば与えられん」という神に出会うことなのだから、

前者の世界観から後者の世界観への移行だと私は考えているのですが、

こう考える人はむしろ少数派なのでしょうかね。

キリスト教徒でもゼロサム的な世界観の人には頻繁に出会いますから。

田内さんの言っている、

「社会全体のことを考える」人とは、

わりとキリスト教の世界観に近いことを言っている気がします。

▼▼▼本書の結語▼▼▼

→P264~266

〈本書では、人を中心に経済を捉えてきた。人々の幸せを実現するために、お金を使う経済が存在していることを考えてきたつもりだ。

ところが、お金を中心に経済を捉えていると、手段と目的が逆転してしまう。

「お金儲けできるビジネスチャンスを逃さないために、SDGsに取り組むべきだ」

「投資マネーを集めるためにSDGsを企業理念に掲げるべきだ」

そう考える経営者やコンサルタントが、実際に数多く存在する。せっかく世界全体に広がっていた「僕たちの輪」が、一企業の大きさにまで急速に縮んでしまう。

社会全体の話をする専門家の中にも、「経済効果や雇用のためにSDGsに取り組んだ方がいい」と主張する人がいる。

彼らの語る「経済」の話を難解だと感じたら、もうこれからは「自分の知識が足りないからだ」と思わないでほしい。その人の「経済」の目的が、人々の幸せを増やすことではなく、お金や仕事を増やすことだからだ。そんな人の話が理解できなくても、気にすることはない。

経済の目的が人々の幸せだと考えるならば、彼らに任しておいてもしょうがない。あなた自身が考えた方がいい。経済はそんなに難しくないことに、すでに気づいているだろう。

経済を考えるときには、お金の存在を取り払って、その向こう側にいる人のことを考える。お金を受け取るとき、誰かが幸せになっている。お金を払うとき、誰かが働いてくれている。

誰が働いて誰が幸せになっているだけで、経済をシンプルかつ直感的に捉えることができる。

お金の向こうに人がいる。

一人ひとりがそう意識するだけで、「僕たち」の範囲は広がる。経済の目的が、お金や仕事を増やすことから、幸せを増やすことに変わっていく。

ひとりの意識が変わっても、すぐに社会は変わらないだろう。政治もお金の使われ方も何も変わらない。

しかし、だ。

「一人ひとりの力は微力だが、無力ではない」という言葉がある。微力ながら、僕はこの本を書いてみた。それが、「『僕たちの輪』はどうすれば広がるのか」に対する、僕の答えだからだ。

社会が良くなるためには、一人ひとりの微力を積み重ねるしかない、と僕は思っている。

あなたは、どう思うだろうか?

2021年9月 田内学〉

、、、この部分は解説は不要でしょう。

本書の「結語」で、

若い人々への田内学さんのメッセージです。

「お金を増やすこと」が経済だと思っている人の説明が分からなくても良いよ、

と田内さんは言います。

だってその人は間違ってるんだから。

人の幸福を考えることが経済で、

あなたの労働が誰を幸せにしているか、

あなたは誰の労働によって幸せになっているか、

それを考えるのが本当のお金の話だよ、と。

そうやって社会全体で幸せになろうよ、と。

誰かから奪わなくても豊かになれるし、

誰かの幸福のために自分が失う必要もない。

経済が本当に健全に回るとは、

そんな魔法のステッキのような、

プラスサムの幸福を追い求められる状態で、

アダム・スミスはきっとそれを「神の手」と呼んだのだから。

★★★読書会チケット購入はこちら★★★

・もし決済方法などでnoteでは買えないが参加したい、

という方は直接メールなどでご連絡いただけますと幸いです。

STORESでの販売も現在検討中で、

またはメールでの直接連絡による販売も対応できますので、

参加したいけど決済などの理由で参加できない、

という方はご連絡いただけますと幸いです。

NGOの活動と私塾「陣内義塾」の二足のわらじで生計を立てています。サポートは創作や情報発信の力になります。少額でも感謝です。よろしければサポートくださいましたら感謝です。