よにでし読書会 5月31日開催 解説②

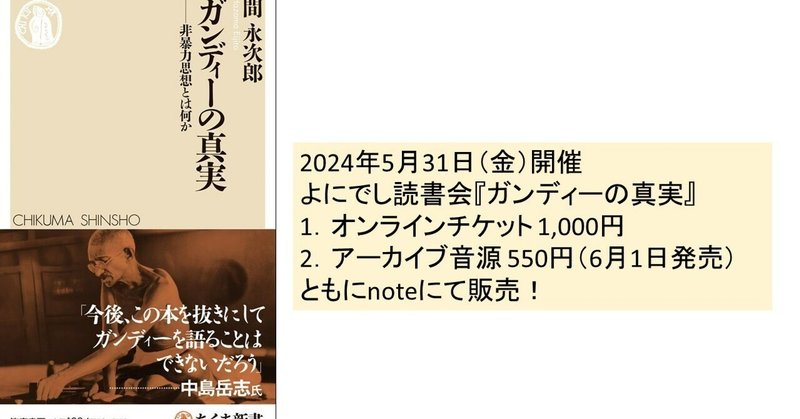

今月の書籍:『ガンディーの真実』

開催日:2024年5月31日金曜日 20:00~22:00

ガンディーの真実

著者:間永次郎(はざま・えいじろう)

出版年:2023年

出版社:ちくま新書

リンク:

▼▼▼差別されるという恵み▼▼▼

→P44

〈さらに、インタビューの中で、ガンディーは白人に滅多打ちに殴られた体験を、「私の人生において最も豊かな経験の一つ」であったと語った。ガンディーは差別を受ける者と差別をする者の二項対立で物事を考えたのではなく、より俯瞰的な観点から、差別をする者さえもが野蛮な文明の被害者であると見なしたのであった。差別を根絶するために必要なことは、加害者を糾弾することだけではなく、システムを変革することだった。だが、システムの変革には、一人ひとりの意識の変革が必要不可欠であった。ガンディーはこの二重の改革に自らの生涯を捧げることを誓った。まさに、ガンディーがモット博士とのインタビューで語ったように、「私の能動的な非暴力(active non-violence)は、この日から始まった」(『神の民』紙1938年12月10日号)。〉

、、、「エピファニー」とは、

ある人が自分の使命に雷に打たれたように出会う、

というような体験を指します。

聖書で言えば、

モーセの燃える柴や、

パウロの「目から鱗」などを、

「エピファニー」といいます。

ガンディーにとってのエピファニーは、

南アフリカで有色人種であるゆえに、

白人に滅多打ちに殴られた事件がそれでした。

「あれは人生で最も豊かな経験だった」

と後にガンディーは語っています。

ガンディーは差別される者として殴られたが、

彼は「真実」という視点からそれを俯瞰しました。

すると被害者はガンディーだけではありませんでした。

ガンディーを打ち据えた白人もまた被害者だったのです。

『イエスと非暴力』という超絶名著があるのですが、

その中で、差別主義者も犠牲者、

というキング牧師の主張が紹介されます。

引用しましょう。

→P71~72

〈キング牧師は、白人の人種差別主義者のことを権力と支配の犠牲者、この場合は南部のエートス全体の犠牲者であるとみることが出来るよう、自分の信奉者たちを導きました。南部の人種差別主義者らも変わる必要がありました。このことが変革の道を開いたのです。アメリカでは、なすべきことが私たちの誰もが思い浮かべるよりはるかに多いことは確かですが、人種差別の衝撃を身体全体で受け止め、差別に基づいた怒りの高波がそれ以上広がることがないよう努める少数の者たちの確固たる意思によって、その怒りの高波が脇の放水路へと流されることで、変化が起きていったのです。〉

、、、「差別のエートス」は、

二種類の犠牲者を生みます。

差別される者と、

差別する者です。

南部の人種差別主義者もまた犠牲者だ、

とキング牧師は支持者に語りかけました。

彼らもまた「差別のエートス」の被害者なのだ。

黒人が解放されるとき、

白人もまた「差別するという地獄」から解放されるのだ、と。

ガンディーはインドVSイギリスという、

対立構図でものごとを捉えていませんでした。

むしろ野蛮な文明により他者から搾取する帝国もまた、

文明の犠牲者であり、

彼らをも解放するには、

「首のすげ替え=革命」ではなく、

構造そのものの変革が必要だ、と訴えました。

キング牧師の考え方は、

ガンディーから学んだものであるのは言うまでもありません。

(キング牧師はガンディーの非暴力を知るために、

若い頃に1年間、インドで学んでいます)

▼▼▼ヘンリー・デイヴィッド・ソローやレフ・トルストイからの影響▼▼▼

→P44~45

〈ガンディーはこの後、商会との仕事が終わった後も、個人の弁護士業で生計を立てながら、人種差別問題に対する抗議活動を続けていった。1894年から1906年までは、人種差別法を撤廃するための合法的な陳情活動を行った。そして、1906年からは合法的な抗議活動が功を奏さないことを悟り、ヘンリー・デイヴィッド・ソローやレフ・トルストイの市民的不服従の思想や、同時期に「スワデージー(国産品愛用)」のスローガンの元にインドのベンガル地方で展開していたボイコット運動にインスピレーションを受けたこともあり、非合法の集団的不服従運動であるサッティヤーグラハ運動を開始した(「サッティヤーグラハ」という名前に1907年末につけられた)。この集団的不服従運動は断続的なものであったが、8年間続き、1914年にガンディーは南アフリカの政治指導者であるヤン・スマッツと協定を結び、人種差別法撤廃の要求を大幅に受け入れさせることに成功した。〉

、、、ガンディーのサッティヤーグラハは、

ヘンリー・デイヴィッド・ソローや、

レフ・トルストイからの影響を受けている、

というのは意外でした。

「市民的不服従」という概念は、

ソローやトルストイに由来する、

というのは、将棋面貴巳さんという人が、

『従順さのどこがいけないのか』という本で紹介しています。

ソローは「市民的不服従」の実践として納税を拒否したそうです。

あと、『北の国から』で、

黒板五郎さんは税金を払っていない、

ということが描写されます。

彼には現金収入がないのだからそれは当然なのですが、

映像化されなかった「続編」が2バージョンぐらいあって、

それらは雑誌への寄稿や講演録という形で残っているのですが、

五郎さんが税金を払っていない、

ということがしつこく強調されます。

おそらく倉本聰は教養人なので、

ヘンリー・デイヴィッド・ソローと五郎さんを重ねていると思われます。

トルストイには『イワンのバカ』という童話があります。

金持ちになった者、

軍隊を持った者、

ひたすら畑を耕した者。

この三者で、最後まで生き残るのは、

畑を耕した者です。

なぜか。

畑を耕した者だけが、

「システム」の外で生きていたからです。

金は「金に価値があるという信憑」というシステムに依存しています。

軍隊もまた「権力」というシステムに依存しています。

畑はシステムに依存しておらず、

権力という装置の外にある。

それが逆説的に一番強い。

最も非力に見えたものが実は一番強かった。

軍事力と金の力を信じた長男と次男は、

最後に生き残ったイワンの国に逃げてきます。

イワンは言います。

「いいともいいとも、一緒に食べましょう」

引用します。

→位置No.696

〈イワンは今でもまだ生きています。人々はその国へたくさん集まって来ます。かれの二人の兄たちも養ってもらうつもりで、かれのところへやって来ました。イワンはそれらのものを養ってやりました。 「どうか食物を下さい。」と言って来る人には、誰にでもイワンは、 「いいとも、いいとも。一しょに暮すがいい。わしらにゃ何でもどっさりある。」と言いました。

ただイワンの国には一つ特別なならわしがありました。それはどんな人でも手のゴツゴツした人は食事のテイブルへつけるが、そうでない人はどんな人でも他の人の食べ残りを食べなければならないことです。〉

、、、ゴツゴツした手の人はテーブルにつけるけれど、

そうでない人は残り物を食べる。

それだけがイワンの国のルールでした。

システムに依存していない労働だけが裏切らない、

という『イワンの馬鹿』のメッセージには、

トルストイの市民的不服従のエッセンスが詰まっています。

ちなみに『イワンの馬鹿』は青空文庫になっていて、

無料で読めます。

名著ですので未読の方は是非。

これをインドで実践したのがガンディーだったわけです。

そう考えると「糸紡ぎ」の意味が分かりますよね。

ガンディーは労働をシステムから守ろうとしたわけです。

▼▼▼読書、運動、健康増進▼▼▼

→P52~54

〈これらのうち、直接的に展開した集団的不服従運動として判別できるものは、2と3と4であろう。1と5は集団的不服従運動に向けた公式の宣言や集会に留まる。その他、これらの運動の合間も含め、ガンディーが投獄された合計249日の獄中期間がある。広く見積もって、これらの運動の合間の獄中期間を含めたとしても、集団的不服従運動が展開していたのは、1年半に満たなかったことが分かる。つまり、南アフリカで8年間にわたったとされるサッティヤーグラハ運動の内、多く見積もっても1年半足らずしか集団的不服従運動は行われていなかったのである。

それでは、このほかの時期に、ガンディーは何をしていたのだろうか。主な政治的レベルの活動は次の4つである。

1.ロンドンにおけるイギリス政府への陳情活動(1906年10~11月、1909年7~11月)

2.4つの言語(英語、グジャラーティー語、ヒンディー語、タミル語)で書かれた政治的週刊誌の出版による啓蒙活動 *ヒンディー語欄とタミル語欄の記事は一時期のみ

3.南アフリカ政府およびイギリス政府の役人やインド人政治家との会見、また彼らへ宛てた書簡・電報・電話でのやりとり

4.自らの政治思想を体系的に記した著書である『インドの独立(ヒンド・スワラージ)』の執筆・出版(1909~10年)

これに加えて、ガンディーは私的レベルで、次の5つの実践を日常的に行っていた。

1.大量の本(英語、グジャラーティー語、ヒンディー語、サンスクリット語)の渉猟

2.果実食や塩抜きといった様々な食餌の実験

3.性エネルギーの統制や自然療法(泥の塗布や日光浴)を中心とした「健康法」の模索

4.自給自足のコミューンに居住する子どもたちに対する教育活動

5.10~12マイル(16~19キロ)のウォーキング

驚くべき事に、ガンディーの8年間の活動の大半は、執筆活動・読書活動・教育活動・食や性の統制・日々のウォーキングといった活動に当てられていたのである。これらのすべてがサッティヤーグラハ、つまり「真実にしがみつこうとする」活動なのであった。

(中略)

ガンディーは集団的不服従運動を行っていない時期に、常に新しい知識を蓄え、食や性を統制し、運動を欠かさないことで、地道に心身の「健康」を向上させ、公的な政治実践に備えていたのであった。

これらの南アフリカにおける公私にまたがるサッティヤーグラハの具体的な内容を見る限り、以下にガンディーの思想や運動を、集団的不服従運動にのみ関連付けることが狭い見方であるかが明らかになるだろう。〉

、、、サッティーヤグラハ(真実にしがみつくこと)は、

ガンディーの造語で、

これが「非暴力」と訳されることが多いのですが、

実は人が非暴力で連想する「集団的不服従」の実践は、

全活動期間のうちごく短い期間であり、

ガンディーはそれ以外の「サッティヤーグラハ」に、

多くの時間を割いて打ち込んでいました。

それは何だったのか。

・執筆

・読書

・教育

・食生活の統制

・性欲の統制

・日々のウォーキング

だっというのです。

え?

引退後の年金生活者の日常のようで、

拍子抜けした人もいるかもしれませんが、

ガンディーはこれらを「サッティヤーグラハ」の実践としていました。

そしてそのサッティヤーグラハは、

社会をその根底から造り変える「非暴力の抵抗」を当然含む。

いろんな見方があるでしょうが、

私はアスリートの日常を思い出しました。

NBAのキング、レブロン・ジェームズは、

身体のメンテナンスのためだけに年間100万ドル使うそうです。

彼が試合に出ている時間は、

1シーズンで長く見積もっても、

100時間以内でしょう。

シーズン自体が6か月。

じゃあ残りの6か月や、

試合に出ていない日常は遊んでいるかというとうではない。

食事、ストレッチ、動的筋トレ、マインドフルネス、睡眠。

あらゆるものが、「100時間」を支えるために考え抜かれている。

ガンディーにとって読書は真剣なものだったでしょう。

執筆も教育もウォーキングも、

彼にとってはすべてが、

「真実にしがみつく(その結果として社会は変革される)」

という実践の一部を構成するものだったと思われます。

★★★読書会チケット購入はこちら★★★

・決済方法などでnoteでは買えないが参加したい、

という方は直接メールなどでご連絡いただけますと幸いです。

万が一、体調不良などで当日参加できなくなった場合、

翌月以降へのチケットの繰り越しもできますのでご安心ください。

NGOの活動と私塾「陣内義塾」の二足のわらじで生計を立てています。サポートは創作や情報発信の力になります。少額でも感謝です。よろしければサポートくださいましたら感謝です。