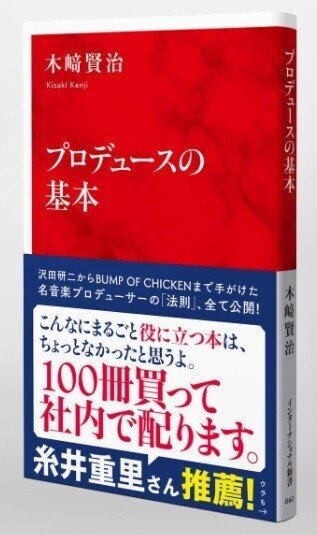

『プロデュースの基本』

【2019年以降注目のマーケティング関連書籍】その6

『プロデュースの基本』

著者:木﨑賢治

出版社:集英社インターナショナル

第1刷:2020年12月7日

1. 本書を読んだ背景

実は著者の木﨑さんには一度、お会いしてお話をうかがったことがあります(@浜松町)。

ミュージックソムリエ養成講座立ち上げの時期でしたので、まだ10年は経っていません。

ナベプロのご出身で、沢田研二をはじめ、吉川晃司、槇原敬之、BUMP OF CHICKENを世に出されたプロデューサー。

所謂、よくいる“ギョーカイ人”とは真逆で“謙虚さが歩いている”ような印象を受けました。

そんな木﨑さんの新書が出るという情報が昨秋、私のFacebookのタイムラインで流れはじめました。

2. どんな人に向いているのか?

音楽プロデューサーのレジェンドの著作ですが、新書の帯に糸井重里が推薦文を書かれているように、クリエーターだけではなく、もっと広いビジネスパーソンに読んでもらったほうがいいのではないか? と考え、この私のnoteでも【マーケティング関連書籍】にカテゴライズいたしました。

3. 本書のポイント

3-1. “謙虚さが歩いている”ような木﨑さんですが、プロデューサーとしては理詰めでアーティストをグイグイ追い詰めていくようなお話を別のナベプロOBの方から聞いたことがあります。

そういう片鱗をうかがえそうなことも書いてありました。

「どうないたいの?」「何をしたいの?」

こういうシンプルながら根本的な問いかけに、(本音レベルで)対応していくこと。

それは、広くビジネスパーソンについても同じなのではないか? と私は感じました。

3-2. 音楽プロデューサーにとってのプロダクトとは作品だけではなく、まず生きた人、なんでしょうけど、木﨑さんのポリシーの一つ、「アーティストと作品は寄り添わないことが大事」は色々と含蓄がありそうです。

具体的には、山下久美子の例です。

ブルース好きな山下久美子にブルージーな曲ばかり作っていたら、音楽的にこじんまりとしてしまった。

そこで、ポップな詞とメロディをぶつけてみたら、彼女の持つブルージーな魅力が引き出され色々な人に聴いてもらえるようになったそうです。

ギャップや多様性によってアーティストを立体的に魅せる。

ここいらはクリエイティブの領域で、当時の背景とか環境・条件があったゆえとは思いますが、マーケティングにとっても参考になると思います。

3-3. 3つ目ですが、マーケター、リサーチャーにとっても胆に銘じておいたほうがいいことが書かれています。

「何パーセントかの諦め」

ということです。

人間が何かを決断するときには、その想いが100%ということはない。

その覚悟の裏で何かを諦めたり、犠牲にしたものがあるはずだ。

木﨑さんは松井秀喜の例を挙げ、「割り切れないのに割り切ったように見せること」のせつなさを音楽で表現すると仰せですが、もっと日常的な消費の場においても、消費者が意識化していない「何パーセントかの諦め」があると私は考えます。

結果(表層)としての「買ったか? 買わなかったか?」。

これは0か1のデジタル世界。

過程(深層)としての「何パーセントかの諦め」。

こちらはグラデーションのアナログの世界。

消費者意識・行動の理解にとって忘れてはならない前提ではないでしょうか。

「何パーセントかの諦め」をすくい上げるということでしょうか。

4. 感想

シンプルに読み物としても面白いことは言うまでもありません。

個人的には、吉川晃司のコンセプトにリック・スプリングフィールド(!)というお話には驚きました。

うううぅ~ん、、やっぱ人の感性のバラエティーは豊かというか。

自分的にはしっくりこないけど、木﨑さんには吉川晃司を成功させた大きすぎる実績があるからなぁ。

感性は人それぞれとは頭ではわかりますが、ここまでとは。

令和3年の今、感慨ひとしおで、長く生きてるとそれなりに面白いこともあるとまた実感したのでした。

以上です。

◆デスクリサーチ資料はこちらです(↓)

◆ホームページはこちらです(↓)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?