【第12回 いきなり文庫! グランプリ】いよいよ第一回いきなり文庫! グランプリ最優秀作品賞決定!

江口 今回は、いよいよグランプリ最優秀作品を決める回です。これまで、グランプリ候補として残っている優秀作品は堀川アサコさん『定年就活 働きものがゆく』、中山祐次郎さん『俺たちは神じゃない 麻布中央病院外科』、長月天音さん『ただいま、お酒は出せません!』、山本甲士さん『民宿ひなた屋』、吉森大祐さん『青二才で候』、佐藤さくらさん『波の鼓動と風の歌』、辻井南青紀さん『主君押込 城なき殿の戦い』。

以上、七作です。それでは、一作ずつ振り返っていきましょうか。

まずは、ザ・定年小説、堀川さんの『定年就活 働きものがゆく』から。

吉田 主人公は六十歳の花村妙子。定年を迎えた彼女の就活にまつわるドラマが描かれています。高齢者の就活をリアルに描くのって難しいんだな、と思いました。あまりにリアルすぎると暗い話になっちゃうし。

浜本 六十歳を高齢者と言ってしまうのはどうかな。

吉田 すみません、自分のことは棚に上げてしまいました(笑)。

江口 そもそも、六十歳定年で本当にいいのかと当節は言われていますしね。

吉田 あぁ、確かに。だからかもしれませんが、本書は妙子の就活の話ではあるのだけど、それと同じくらいの比重で、妙子の〝孫育て〟の話にもなっている。

浜本 孫育ての過程で、自分がしてきた娘の育て方を振り返るんですよね。

吉田 そうそう。孫と接していくことで、妙子が「母親」を卒業して「祖母」になっていく、というあたりの塩梅が絶妙です。実は私は、就活のドラマよりもそっちのほうが面白かった。

浜本 ただ、この本のページ数からすると、若干(要素を)盛り込みすぎな感じはあります。

吉田 それは同感です。

江口 私は、ヒロインが孫を育てることで、もう一度子育てをやり直せたのでこの物語がハッピーエンドになっているんだと読みました。定年後の就活、という点からは若干重心がずれているかもしれません。でも、堀川さん、うまいですよね。

吉田 わかります。妙子が張り紙を見て応募した会社が、臭いから嫌だというのは、すごくリアル。

浜本 あと、冒頭の、妙子がトイレで噂されているシーンとかもリアルですよね。

江口 あのトイレのシチュエーション、実際にあるあるなんですよ。自分のことを話されていると、個室から出られない(笑)。あと、ジェンダーバイアスと言われちゃうのですが、主人公が女性で良かったなと思いました。主人公が男性だったら、もっと寂しい感じになっちゃうのでは、と。

浜本 あぁ、わかります。

江口 定年後の男性って、居場所がないんですよ。会社には行かなくなるし、家にいても持て余されがちになる。そのあたりのことを描いたのが、この回の参考図書にした重松清さんの『定年ゴジラ』でしたね。

吉田 定年後の女性が描かれているのは珍しいですよね。

江口 二作めにいきましょう。医療小説のカテゴリーを代表する優秀作、中山さんの『俺たちは神じゃない』。

浜本 手術場面の臨場感がすごいですよね。

吉田 この本の回の時にも言ったことですが、医療小説には三つのパターンがあって、医師や患者のドラマを描いたもの、『無影燈』や『コウノドリ』といった作品が一つ。病院組織VS医師たちを描いたもの、海堂さんの田口・白鳥シリーズのような作品が一つ。もう一つが、スーパードクターを描いたもので、『ブラック・ジャック』とか『ドクターX 外科医・大門未知子』とか。それで言うと、『俺たちは神じゃない』はスーパードクターもの寄りなんですよ。活字では珍しいのでは、と思って、私はそこを評価したんですが、ただ、リアルな手術場面に比べると、地の部分のドラマがちょっと弱いかな、とは思います。

浜本 作者が現役の医師であるからこその、あのリアルな手術場面ですよね。これはシリーズになっていくのかな。

吉田 多分、なっていくと思う。

江口 私は面白かったです。医師のバディもの、というのも良かった。

編B 二十代の私からすると、病院というのは非日常な場所なんですが、お医者さんにとっての病院は、日常なんですよね。彼らのその日常と、プライベートの時間の切り替わりが私は面白かったです。

浜本 プライベートはお酒飲んでるだけ、という(笑)。

編B そこ、親近感あります(笑)。

江口 スーパードクターものでありながら、お仕事小説の側面もあって、そこが良かった。ただ、このあとがきは不要だったかな、と。エピローグの余韻をそのままにしておいて欲しかったなぁ。個人的には。

浜本 それ、わかります。

江口 続きましては、コロナ禍のお仕事小説として、評価されました作品。長月さん『ただいま、お酒は出せません!』。

吉田 お仕事小説としても面白かったんですが、何よりも、コロナ禍の飲食店に焦点が当たっているところがいい。あの当時、飲食店の経営が大変だというのはニュースとかで知っていましたが、この本を読むと、その大変さがどれだけ切実なことだったのか、リアルに伝わってきます。うまい書き手だな、と思いました。

浜本 この主人公、すごく共感持てますよね。

江口 そうなんです。自然体で肩肘張っていないところがいいんですよね。

吉田 接客業という仕事にプライドをもってやっている姿がすごくいいし、コロナ禍のあの時、飲食店の人たちが、こんなふうに意気地をもって(コロナと)闘っていたんだ、というのがぐっときます。

江口 ヒロインが三十代シングル、という設定なんですよね。

浜本 一人暮らし、パートで働いているという。等身大のキャラです。

吉田 バツイチなんですよ。コロナ禍で真っ先にしわ寄せが来てしまうようなポジションにヒロインを置いた、というのがうまい。

浜本 読んでいて応援したくなりますよね。

吉田 うん、うん。

編A まさにコロナ禍まっさかり。このタイミングでコロナ禍と真正面から向き合った物語が出るというのは、いきなり文庫の強みですよね。

江口 雑誌連載とかしていると、タイミングがずれてしまいますからね。

吉田 後々、記録文学としての意味も出てくると思う。

浜本 そう思います。

江口 次は山本さん『民宿ひなた屋』です。この本の回から浜本さんに参加していただきました。夢破れたアラフォー男子が、実家の旅館を手伝うことにして帰郷。これ、主人公の母親がいいですよね。

吉田 こんな田舎に帰ってきてやった感、を漂わす息子の鼻っ柱をへし折る(笑)。

浜本 最初は上から目線で、〝マスコミで仕事をしていた俺様〟感があったんだけど、それが少しずつ変わっていく。

吉田 不登校の中学生女子とかかわっていくことによって、二人とも成長していくんですよね。ただこれ、この本の座談会の時に、浜本さんが「女子中学生がこんなに簡単におじさんに心を許すかな」みたいなことを言ってませんでした?

浜本 娘を持つ父親として、そう思いました(笑)。不登校だったくらいセンシティブな子が、こんなに簡単に中年に懐いたりはしないんじゃないか、と。でも、これはおじさんのファンタジーだから、それはそれでいいのかな、と。

吉田 なるほど。確かにファンタジーではあるけど、こういう優しい物語はあっていいよね。本を読んだ後に、嫌な気持ちにならないのは大事。

江口 そう思います。猫のイラストの表紙も温もりがあります。読んでほっこり。頑張れ! アラフォー負け組男子。応援歌のような物語でした。

浜本 「ひなた屋」というタイトルが効いていますよね。

江口 吉森さんの『青二才で候』に移りましょう。青春時代小説のジャンル代表となります。

吉田 これ、いきなり文庫の要素が全て入っていて、しかもシリーズものの第一作としても完璧じゃないですか? 第二作以降につながっていく枝が沢山ある。青二才な主人公がどう成長していくかという幹がしっかりあって、脇の登場人物たちもしっかりキャラがあって。これから先どうなっていくのか、と読者を惹きつける。

浜本 基本的に、物語が明るいというのもいい。

吉田 うん、うん。

江口 これもある種のお仕事小説なんですよね。そこもいい。

浜本 組織の中で役割を与られて、そこでどうやって成長していくのか、という。

江口 主人公が何か大きなものに立ち向かっていく時、この真っ直ぐな心を持ったままでいられるのか、というあたりも気になるところです。続編を早く読みたいですね。

吉田 彼は伊賀の忍者の家系、という設定でそこも気になる。

浜本 そうそう、そこもどう活かしていくのか。

吉田 お守りをされる側の姫も、最初はただわがままなだけかと思いきや……。

浜本 そう、そう。ああいう背景があるなら、と納得するし、その姫もまた変わっていく。

江口 これ、社会人になって五年めくらいのサラリーマンに読んで欲しいな、と思います。五年めとなると、組織の中で色々思うところもあるだろうけれど、良い意味で「青二才」な部分を失わずにいて欲しいな、と。

吉田 あぁ、それ、わかります。

江口 次は、弊社の二作めになってしまいますが、佐藤さんの『波の鼓動と風の歌』です。

吉田 候補作のなかでは、一番大きな物語ですよね。今回の能登半島地震のように、なにか大きな理不尽が起きて辛い想いを抱えてしまった人にとって、こういう大きな物語がなにがしかの救いになるのでは、と思いました。その意味でも、改めて高く評価したいです。

浜本 大きな物語というのは、その物語の世界に連れて行ってくれるからね。現実逃避ではないけれど、ひととき、辛い現実から気をそらせてくれる。

吉田 物語のスケールの大きさが、今回の七冊の中では、頭ひとつ抜けていると思う。

江口 座談会の時から時間が経ってみて感じたのは、作者の巧さですね。最後のくだりも、読者の感情をぐ~っと引きつけるように作られている。あと、この作者には、物語を小さくまとめようという気が薄いんじゃないかな、と思って。そこも、個人的に好ましいです。

吉田 あぁ、わかります。最初は、前半に比べると、後半が少し弱いかな、と思ったんだけど、かっちりまとめてしまいたくなかったんだな、と私も思いました。

編A 夢オチみたいにしないで、ちゃんと世界を構築するんだ、という覚悟のようなものが感じられます。

編B これ、ボーイ・ミーツ・ガールではなくて、ガール・ミーツ・ボーイものであるところもいいんです。全く別の世界で生きてきた二人がいて、片や自分の運命をずっと恨めしく思ってきた女の子と、片や自分の運命はそういうものだ、と受け入れてきた男の子。その二人が出会うことによって、運命に抗ってもいいんだ、ということをお互いを通して知る。人が人を救うのは、対話であり、出会いなんだ、ということが伝わってくるんです。

浜本 なるほど、納得です。

編B すみません、応援したくて、つい熱く語ってしまいました。

江口 では、七作め、角川文庫から二作目となります、辻井さんの『主君押込』です。これはまだ記憶に新しいですね。

吉田 肝心の面白い部分を語ることができない、というジレンマ(笑)。

浜本 私はやっぱり、どうして主君を押込るまでに至ったのか、その理由がきっちりと書かれていないことにはひっかかりを覚えてしまう。

江口 前回、その点を浜本さんにご指摘いただいた時は、私はそこまで気になってはいなかったんです。ただ、今回の座談会にあたり、読み返してみると、確かに、浜本さんのご指摘どおり、もう少し押込までの過程が書かれていてもいいのかな、と思いました。

浜本 いきなり押込られちゃうわけで、そこにずっと疑問が残ってしまう。

吉田 それもこれも、後半のあの展開こそに読みどころがあるから、なんですが……。

江口 一番のツボを、敢えて隠している、という。

浜本 装丁や帯の売り文句では、本当に、一切触れられていないんですよね。

吉田 あ~、やっぱり話してしまいたい(笑)。ただ、時代小説って、書きようによっては、こんな風に物語を広げていけるんだな、と教えてもらえた気がします。

浜本 そうだね。

江口 この小説にはそういう驚きがあるんですよね。

吉田 ただ、この作品はシリーズ化するのは難しそう。

浜本 シリーズにはできないですよね。

編C 殿をまた押込るわけにもいかないし(笑)。

浜本 そんなことになったら、藩自体がお取り潰しになってしまう。

江口 むしろ単独作品として、ハードカバーでも良かったのでは、と思いました。それくらい、後半部分は圧巻です。時代小説ジャンル代表となりますが、強力なグランプリ候補作ではないでしょうか。さて、どれも傑作揃いで、一作にしぼるのは難しいですね。

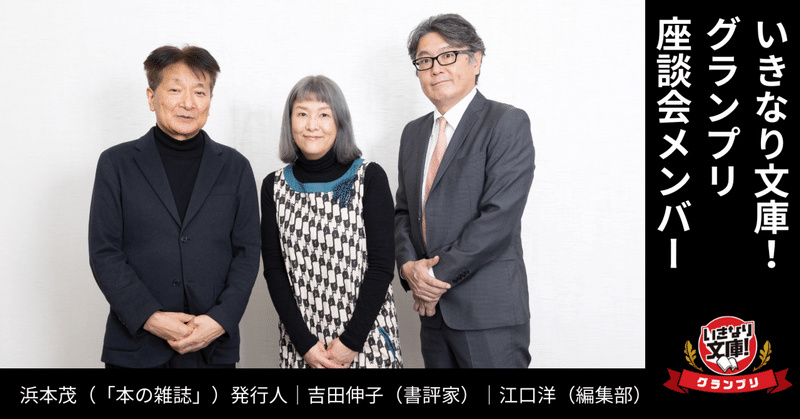

さて、七作の振り返りが終わりました。事前に六人全員に一作だけ選んで記入してもらった投票用紙の開票に移ります。今回は、通常の座談会メンバー三人に加え、集英社文庫編集部の三人も参加となっております。

まずは、浜本さんと吉田さんに、投票していただいた作品について、応援の弁を。

浜本 私は『俺たちは神じゃない』に投じました。個人的に、このシリーズの行く先が楽しみだな、と思ったので。

吉田 私は『波の鼓動と風の歌』です。『青二才で候』とで悩みに悩んで、最終的に『波~』のスケールの大きさに一票入れました。

江口 それでは開票です。『青二才で候』が二票、『俺たちは神じゃない』が二票、『波の鼓動と風の歌』、『民宿ひなた屋』がそれぞれ一票でした。『民宿ひなた屋』へ投じたのは……

編C 僕です。単純に好みな話でした。あと、ご当地小説になっているところもいいな、と。

江口 確かに、佐賀の空気がよく出ていますよね。

編C そうなんです。読んでいて気分がいいんですよ。あと、浜本さんのおっしゃる、おじさんのファンタジーであるところも良かったです。

江口 『波の鼓動と風の歌』は吉田さんの一票だけなんですが。

吉田 おかしいなぁ、私の事前予想では『波~』が満票くらいな感じだったのに。それで、「自社本が満票となると、身贔屓にとられませんか?」って私が危惧するところまでセットで妄想していたのに(笑)。

浜本 私は『俺たち~』に投じましたが、確かに『波~』もこの先を読みたい、という気持ちになりました。これはまだプロローグにすぎないな、と思いますし。

江口 とりあえず、得票がなかった堀川さん『定年就活 働きものがゆく』と長月天音さん『ただいま、お酒は出せません!』、辻井南青紀さん『主君押込』、どれも傑作でとても残念ですが、今回はここでごめんなさいということで、みなさん、よろしいですか?

一同 はい。

江口 ではまず、一票ずつの『民宿ひなた屋』と『波の鼓動と風の歌』で決選投票をして、残ったほうを『青二才で候』と『俺たちは神じゃない』に加えて三作で最終決戦としましょう。

※この後、『波の鼓動と風の歌』が『民宿ひなた屋』に競り勝ったところで、しばしの休憩。各自、シンキングタイムに。

再開後の討論で、『俺たちは神じゃない』は、シリーズ化を考えた時、最大の持ち味である手術場面を毎回盛り込んでいくのは、やや辛いかも、バディものとしては面白いけれど、二人のポジションは中堅医師であり、研修医のような成長ものに寄せることは難しいかも、と言った意見が出て、『俺たちは神じゃない』は、二票を獲得したものの、ここで敗退となる。

江口 というわけで、『青二才で候』と『波の鼓動と風の歌』、二作での決戦となりました。

吉田 待ってました!(笑)。私は投票段階で、『青二才』にするか『波~』にするかで迷ったので、どちらがグランプリでも異論はないのですが、『波~』の座談会の後で、江口さんが言った、(『波~』は)北上さんが好きそうな物語、という一言がずっと胸に残っていたこともあって、『波~』に投じました。

浜本 私はこの二択なら、グランプリは『波~』かな。『青二才』は面白いし、これからの期待値も高いのだけど、ある種、定型ではあるんですよね。

編C 定型ということで言うと、実は、『波~』はゲームのストーリーの定型なんですよね。

吉田 えぇっ!?

浜本 そうなんですか。

編C 僕はゲーム世代なので、色々なゲームをやってきているんですが、『波~』の世界観の作り方は、ゲームのそれなんですよ。キャラの配置とかもそうですし。

浜本・吉田 なるほど。

編C なので、その辺りは、以後の続編で小説の方にもっと寄せていかないと、と思います。

江口 ここに来て、予想外の意見が出ましたね。

浜本 ゲームなのか……。スーパーファミコンで終わっている世代としては、気がつかない(笑)。

編C 個人的には、「十二国記シリーズ」みたいな方向に振れて欲しいな、と思います。すいません、余計なことを言ってしまいました。

吉田 全然! 余計なことじゃないよ!

浜本 うん、うん。ゲームだからいけないというわけではないし。逆に言うなら、ゲーム世代が読むと、世界観に入って行きやすい、ということでもありますよね。

江口 この二択は迷いますね。

編A ダブル受賞という線もあるような気はしますが。

吉田 う~ん、グランプリはやっぱり一作のほうがいいような。

浜本 一作にしたほうがいいですよね。

江口 北上さんなら『波~』を選ぶような気もしますが。

吉田 とはいえ、浜本さんが言った『青二才』が定型であるというのは、強みでもあるんですよね。スタンダードの強みであり、文庫シリーズとしての強みでもある。

江口 そうなんですよね。文庫市場を支えてきたのは、時代小説のシリーズものであることは確かなので、そういう意味からは『青二才』の作者である吉森さんに、これからも頑張って書いてください、というエールを贈りたい気持があります。

編C 『波~』を、北上さんに読んで欲しかった本みたいな扱いで、特別賞にする、という手も。

浜本 あぁ、それ、いいですね。

江口 北上次郎さんに読んで欲しかったで賞。

吉田 それ、いい!

浜本 いいです!

江口 それでは、『波の鼓動と風の歌』は審査員特別賞という枠で、正式名称として「北上次郎さんに読んで欲しかったで賞」を贈呈することにしましょう。そして、いきなり文庫! グランプリは、吉森大祐さん『青二才で候』に決定、ということでよろしいでしょうか?

吉田 異議なし!

浜本 同じくです。

江口 それでは、栄えある第一回いきなり文庫! グランプリ最優秀作品賞は、吉森大祐さん『青二才で候』に決定します。吉森さん、おめでとうございます。みなさん、お疲れさまでした。

一同 (拍手)。

【第一回いきなり文庫! グランプリ】決定!

最優秀作品賞 吉森大祐さん『青二才で候』

北上次郎さんに読んで欲しかったで賞(審査員特別賞) 佐藤さくらさん『波の鼓動と風の歌』

3月18日(月)、集英社にて、ささやかながら贈賞式が行われ、吉森大祐さんに最優秀作品賞の賞状と副賞が贈られました。

改めて、吉森さんおめでとうございました。

佐藤さくらさんには、賞状と副賞を郵送させていただきました。おめでとうございました。

いきなり文庫! グランプリ企画は好評につき、2ndシーズンを目下検討中です。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

吉田伸子(よしだ・のぶこ)

青森県出身。書評家。「本の雑誌」の編集者を経てフリーに。鋭い切り口と愛の溢れる書評に定評がある。著書に『恋愛のススメ』。

浜本茂(はまもと・しげる)

北海道函館市出身。長いタコ部屋労働を経て「本の雑誌」編集発行人に就任。NPO法人本屋大賞実行委員会理事長。趣味は犬の散歩。

江口洋(えぐち・ひろし)

神奈川県出身。集英社文庫編集部次長。本企画の言い出しっぺ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?