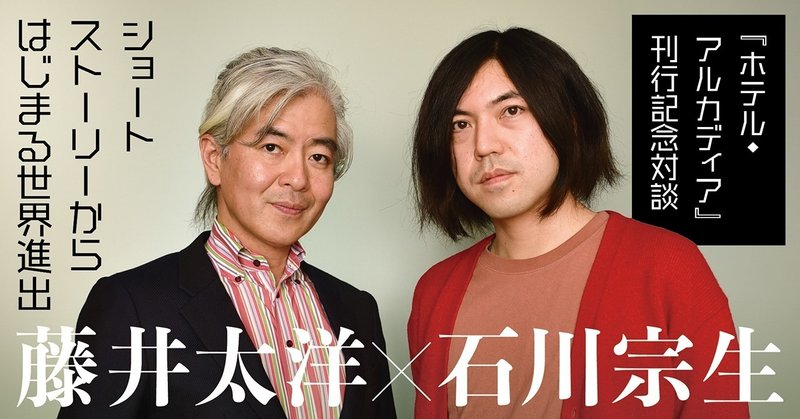

小説家が世界進出するためには?―—対談◇藤井太洋+石川宗生/『ホテル・アルカディア』刊行記念

SF界の新星・石川宗生さんの『ホテル・アルカディア』が3月26日いよいよ刊行されます。「小説すばる」に連載した掌編から選り抜き、加筆し繫ぎ合わせることで長編小説へと再編した怪作です。発売を記念して対談するのは、先日『ワン・モア・ヌーク』を刊行し、海外でも作品が多く翻訳されている藤井太洋さん。海外進出の野望を持つ石川さんへの、藤井さんからのアドバイスは?

構成/タカザワケンジ 撮影/ケイヒカル

ホテル〈アルカディア〉支配人のひとり娘・プルデンシアは、敷地のはずれのコテージに理由不明のまま閉じこもっていた。投宿していた7名の芸術家は彼女を元気づけ、外に誘い出すべく、コテージ前で自作の物語を順番に語り始める。

突然、本から脱け出した挿絵が「別にお邪魔はしないさ」と部屋に住みつく「本の挿絵」、何千年も前から上へと伸び続けるタワーのような街を調査する「チママンダの街」など、21の不思議なショートストーリー。

掌編小説ならではの軽やかさ

藤井 出版おめでとうございます。いい作品集になりましたね。

石川 ありがとうございます。デビュー作の『半分世界』から二年ぐらいたってようやく形になりました。

藤井 掌編小説をこれだけ集めたことがまずすごいと思いました。

石川 この長さの小説は書いたことなかったんですけど、原稿用紙十五枚くらいの話を月二本ずつ、という依頼だったので。

藤井 奇想の連続というか、まったく違う話をひたすら展開していく軽やかさは、掌編ならではの魅力だと思いました。

石川 ああ、なるほど。その通りですね。

藤井 長編とか中編はもちろん、短編でも、あんなに軽やかにはアイデアを繰り出せないですよね。

石川 嬉しいです。とくに印象に残っているものはありますか。

藤井 ある朝、女性の五本の指にそれぞれ別の色の糸が生えているという「糸学」が素晴らしかったです。よく言われる「運命の赤い糸」の話をひねっていて。これは主人公が女性なんですが、石川さんの作品は女性の語りがすごくいいですね。独特で中性的な趣がある。その語り口が糸というガジェットとうまくリンクしていると思いました。

石川 ありがとうございます。それぞれの掌編を一冊にまとめるために、全体の構成を考えたんですが、枠組みとしてはボッカッチョの『デカメロン』や、イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』が思い浮かびました。ホテル・アルカディアに滞在している七人の芸術家を使って、一章ごとに彼らを狂言回しにしていき最後で結びつけるとか。でも、いざ書いてみようとしたら、王道すぎるかな、と。語りの構造が強くなりすぎてしまいそうだったので、別の形にしました。

藤井 掌編を読ませるための額縁をまず 設定しようとしたというのは面白い考え方ですね。

石川 全体の軸としてヒントになったのはビートルズのエピソードなんです。ビートルズがインドでヨガを習っていたとき、一緒に習っていたプルーデンスという女の子がいて――女優のミア・ファローの妹なんですけど――神に近づきたいために小屋に閉じこもりずっと瞑想していて、心配したジョン・レノンが外に出ようと彼女に呼びかけたそうです。その時のことを曲にしたのが「Dear Prudence(ディア・プルーデンス)」という歌でして。そういうアーティストが少女に語りかけるという形を枠組みにできないか、と。結局、紆余曲折あって複数の枠組みが組み合わさった、よくも悪くもしっちゃかめっちゃかなものになりました。

藤井 変な小説ですね、いい意味で。額縁というか、設定のほうで疲れてしまう作品もけっこう多かったりするんですが、『ホテル・アルカディア』は額縁が軽くて、真面目すぎない。こう読めという拘束を少なく感じたので読みやすかったですよ。

石川 もう一つのイメージとして、だまし絵で有名なエッシャーの『メタモルフォーゼ』がありました。

藤井 ああ。文字や幾何学的な図形が、鳥や魚などに変化していくんでしたよね。

石川 そうです。モザイクがトカゲになって、ミツバチの巣になって……と常識外れのメタモルフォーゼが続いていく絵です。そんなイメージで連続的に書いていきました。

石川宗生(いしかわ・むねお) @unpocomastiempo

'84年千葉県生まれ。オハイオ・ウェスリアン大学天体物理学部卒業。約3年間の世界放浪、メキシコ・グアテマラでのスペイン語留学など経て、翻訳者として活動。'16年、短編「吉田同名」で第7回創元SF短編賞を受賞。'18年、受賞作を含む短編集『半分世界』を刊行。

『ワン・モア・ヌーク』のリアリティ

――藤井さんの最新作『ワン・モア・ヌーク』はいかがでしたか。

石川 すごかったですね。面白かった、というのが素直な感想です。約六百枚という長さを感じませんでした。読み始めたら止まらない。台詞回しも場面転換もテンポがよくて、小説とはこうあるべきだという教材じゃないかと思いました。

藤井 ありがとうございます。

石川 それに、藤井さんのほかの作品もそうなんですけど、科学技術情報の取り込み方が絶妙で、プルトニウムのことや、原爆をどうやって爆発させるかということがよくわかりました。

3Dプリンターとか、身近になりつつある最新技術を使って、東京に原爆を、という壮大なスケールに広げていく物語ですが、入口の身近さが僕的にはすごく好きなんです。SF小説の未来って、見える未来と、見えない未来があるじゃないですか。これは確実に見える未来のほうなので、なおのこと入りやすくて、どんどん読み進めていけました。二〇二〇年の話なので、いつお書きになったのかなと思ったら、二〇一五年ぐらいなんですよね。

藤井 そうなんですよ。書き始めたときは、新国立競技場の設計者はザハ・ハディドだったんです。連載だったんですけど、第一話が出る直前にザハ案が潰れた。幸い第一話では競技場は出てきていなかったのでセーフだったんですけど。

石川 素朴な質問なんですが、どれくらい取材されたんですか。さすがにシリアは行っていないですよね。

藤井 行ってないです。とくに取材はしていないですね。福島だけは行きましたが。

石川 ほかは全部、文献だけで? IAEA(国際原子力機関)の職員の人物像や仕事がすごくリアルに書かれていると思いました。

藤井 現場にいる人たちのブログを読んだりとかすることはあるんですけど、どちらかというと想像することのほうが多いかな。

石川 取材しないで書くということも含めて、小説を書くうえで、自分なりの方法論はありますか。

藤井 小説の舞台になる場所で、自分と同じような立場やタイプの人を探してキャラクターに仕立て上げるということは意識しています。『ワン・モア・ヌーク』でいえば、IAEAの舘埜をディレクターではなくエンジニアにしました。自分に近い仕事をしてきた人物を入れると書きやすいからなんですよね。

石川 そういえば、『ハロー・ワールド』や『オービタル・クラウド』とかも、やっぱり主人公がエンジニア系でしたね。なるほど。

藤井太洋(ふじい・たいよう ) @t_trace

'71年奄美大島生まれ。'12年『Gene Mapper』を電子書籍で個人出版し、大きな話題となる。'14年『オービタル・クラウド』で日本SF大賞を、'19年『ハロー・ワールド』で吉川英治文学新人賞を受賞。著書に『ビッグデータ・コネクト』『公正的戦闘規範』『東京の子』などがある。

日本と海外の「短編」の違い

――石川さんが『ホテル・アルカディア』の掌編くらいの長さのものを書いたのはまったく初めてなんですか?

石川 初めてですね。デビュー作の「吉田同名」が五十枚くらい。『半分世界』に入っている小説はマックス二百枚でした。だから、『ホテル・アルカディア』の十五枚という縛りはけっこう窮屈だったんですよ。最初は十五枚だったのが、二十枚でもいいですかって、微妙にはみ出してきて(笑)。結局、一番長いので三十枚弱ですかね。

藤井さんの作品は数多く翻訳されていて、海外のSFにもお詳しいのでお聞きしたいのですが、日本ではこれくらいの長さの小説は掌編小説と呼ばれたり、ショートショートって呼ばれますけど、海外ではどうなんですか。フラッシュフィクションって言うんでしたっけ。

藤井 フラッシュフィクションはもっと短いですね。雑誌の一ページとか、見開きページに写真やイラストと一緒に載っているのがフラッシュフィクション。英語だと八百ワード、日本語なら原稿用紙で三枚くらいですね。

石川 かなり短いですね。

藤井 そうですね。例えば死んで天国の門をくぐろうとしたら、くぐれない。なぜだろう、みたいな設定でオチがある、というものでしょうか。海外作家の本で、ときどき七十とか八十編入っている短編集ってありますよね。あれです。海外で短編小説(ショートストーリー)と言うと、日本語で二十枚くらいですね。

石川 たしかにそうですね。思い出しました。僕、アメリカの大学でライティング・クラスもとったんですけど、短編が日本の定義とは大分違うなと思ったんです。向こうの短編は日本のショートショートくらいの長さなんですよね。

藤井 ジャンルとして確立していますね。長編を書かないで、ひたすら短編小説で頑張っている人もいますから。

石川 僕のアイドルの一人にラテンアメリカのフリオ・コルタサルという作家がいるんですが、彼も短いものが多いし、同じアルゼンチンのボルヘスもそうですね。むしろ短編しか書いていないみたいな。短編のほうが美学を求められると言いますけど、書いてみてわかりました。

藤井 海外と日本で小説の長さについての認識が違うことって、海外の雑誌に売り込むときに困るんです。日本の文芸誌に載る短編って五十枚から七十枚じゃないですか。そして、ドラマよりも描写のよさや登場人物の会話の気持ちよさで読ませる、絵画みたいな作品がけっこう多いですよね。でも、英訳すると、その長さの小説は「ノベラ」というカテゴリーのフィクションになるんです。ドラマ性が強く求められるんですよ。

例えば『老人と海』や『キャッチャー・イン・ザ・ライ』は長いノベラ。だから、編集者としては、この長さの小説には絵画みたいな印象ではなく、読み応えのある、かっちりしたドラマを求めるんですよね。日本の五十枚を超える短編小説を読んだ海外の編集者が、ここに一体どういうドラマがあるんですか? と困惑するっていうことが起きてしまう。

石川 なるほど。海外の基準だと日本の短編は枚数が多いから、日本で言う中編くらいの扱いなんですね。

藤井 そうですね。英語圏で言うショートストーリーは、長さとしては日本のショートショート。ただ、日本のショートショートはオチのある話が多いですけど、海外ではその長さの小説に必ずしもオチは求められない。絵画のようなさらっとした作品でもいいわけです。石川さんが『ホテル・アルカディア』で書かれているような、多様な物語が展開できるフォーマットなんですよ。

実際、二十枚あればきちっとしたファンタジーだって書ける。ル・グィンの「オメラスから歩み去る人々」なんかそうですね。ものすごく短いですけどメッセージ性が強い。人類の醜さをものすごく深く、強くえぐり出す作品です。あれをショートショートと言ってしまうと、ちょっと違いますよね。

石川 中国SFのアンソロジー『折りたたみ北京』に入っている作品は短編ですか。

藤井 あれはノベレッテか、ノベラでしょうね。長さも十分ありますしドラマもしっかりある。海外のSF小説では、短い順に、フラッシュフィクション、ショートストーリー(短編)、ノベレッテ、ノベラ、ノベルと五段階のストーリーの枠があるんです。ノベラは本になってもおかしくない小説です。

石川 ノベラは『老人と海』というとイメージできますね。薄い文庫本ですね。

名刺代わり「超短編」のススメ

藤井 日本人の作家が作品を英訳して海外のエージェントや編集者に売り込むとき、フラッシュフィクションがあるといいですね。一番短い形式ですから読んでもらいやすいし、実力もわかる。あとフラッシュフィクションの長さだったら自分で英訳して、どうでしょうと提案することもできるわけじゃないですか。

石川 自己紹介みたいなものですね。名刺みたいな。

藤井 そうそう。私も名刺代わりに、二、三編、英訳したフラッシュフィクションを持っています。

石川 さっそく僕も用意します。

藤井 もちろん、英訳されたノベルがあればノベルのほうがいいんですけど、現実的じゃない。相談するなら、フラッシュフィクションとか、せいぜい短編までの長さがいいですよ。投稿を受け付けているオンラインマガジンも多いので、どこそこに応募しなよと勧めてもらいやすい。ノベレッテとかノベラの長さは実績のある人だけですね。

石川 なるほど。ステップがあるんですね。

藤井 少なくともSFはそうです。主流文芸はわかりませんが、アメリカはほとんど同じだと思います。ヨーロッパは少し違っていて、例えばフランスは長編一発主義ですけど。

石川 たしかに、フランスの小説って、短編小説のイメージはあまりないですね。

藤井 そう。フランスではボリュームのある小説を書けるというのが職業作家の条件ですね。アメリカは雑誌文化が広がっていて、通俗誌にも小説が載る国ですから。いろんなジャンルの雑誌に一ページだけ小説が載っていることがよくあって、フラッシュフィクションのニーズがある。

雑誌と言えば、科学学術誌の「ネイチャー」の一番後ろのページに、フラッシュフィクションのページがあります。中国人の夏笳が、英語で執筆したSF小説が載ったことがあって、ちょっとしたニュースになりました。

石川 快挙ですね。

藤井 そうです、ノンネイティブの中国人SF作家ですから。夏笳はケン・リュウに応募先を教えてもらって、自分で応募したそうです。ケン・リュウはもう二、三回「ネイチャー」に載っていますよ。

石川 中国のSFは勢いがありますね。最近の日本のSFはどうですか。

藤井 いいと思いますね。追いかけ切れないぐらい優れた新人作家が出てきています。石川さんもそのお一人ですよね。

石川 いえいえ。藤井さんもSFに限らない活躍をされていますよね。

藤井 上田早夕里さん、宮内悠介さん、小川哲さん、高山羽根子さんもジャンルを超えて作品を書いているし、村田沙耶香さんのように主流文学からSFと言っていい作品を書く方もいる。そうやって広げて考えると、日本にはすごくたくさんのSF作家がいますよ。

海外でもSFの解釈が拡大していて、とくにアメリカはSFをサイエンス・フィクションではなく、スペキュレイティブ・フィクション(現実世界とは異なる世界を描くフィクション)と考えるようになってきましたね。女性作家のそういう作品が多く、人気もあります。

石川 『ホテル・アルカディア』の中で、海外に売り込むと良さそうなものはありますか。

藤井 どれもいいと思いますよ。特に「タイピスト〈I〉」かな。面白いし、すごくSFらしいし。

石川 じゃあ、とりあえず英訳してみます。

藤井 「ゾンビのすすめ」もいいですよ。ゾンビものは世界共通だから。

石川 藤井さんは海外のSF大会によく行かれていますよね。今年もどちらか行かれるんですか。

藤井 四月にアムステルダムの国際ワークショップに出て、七月にフランスのニースでSF大会。この二つは招待されたので。ニュージーランドで七月にある世界SF大会は自費で行く予定です。石川さん、一緒に行きますか。

石川 ついて行っていいんですか。ぜひ行ってみたいです。

藤井 行くなら、英語圏か中国がいいと思いますね。日本語でお金をもらいながら小説を書くのに加えて、読者の多い英語で出版されれば儲けものですよね。

石川 そうですね。ニュージーランドに『ホテル・アルカディア』から英訳したものを持って行きたいです。

(2020年2月21日集英社会議室にて)

※この記事は小説すばる2020年4月号からの転載です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?