やってみた!抵当権抹消のオンライン登記申請【引きこもりさんもできる登記申請】

2023年8月、住宅ローンを払い終えたので、抵当権抹消の手続きを司法書士にお願いせず、自分でやってみることにしました。

法務局には行かずに全部済ませるぞ!という強い意志のもと、いろいろ調べ、試してみた記録を書いています。結果、様々な条件をクリアできれば、コンビニと郵便局に出かけるだけで手続き可能でした。

さまざまなオンライン手続きがもっと広がればいいなと思っているので、これを読んでみなさんも実践してみてください。

抵当権抹消の手続きに入る前がとても長いので、お急ぎであれば下記の「3.抵当権抹消の登録申請をする」に直接ジャンプしてくださいね。

背景・前提条件

2012年(平成24年)に土地と建物(一戸建て)を購入

マイナンバーカード所有

PC(Windows10)で作業する

【重要ポリシー】法務局・役所へ行かず、オンラインと郵送ですべてを済ませる方法を実行する

手続きに入る前に準備が必要なもの

登録免許税を電子納付をするなら、対応している金融機関でインターネットバンキング(振込)ができるようにしておく

登記事項証明書が手元になければ、用意(有料)しておく

登記情報提供サービス(有料)でも同等の情報が得られるそうです

ローン完済時に銀行から送られてきたもの(登記申請にすべて必要)

登記識別情報通知(物件6個分6枚)

注意:もし登記識別情報通知ではなく、登記済証という権利書の場合は、後ほど説明する「登記識別情報提供様式の作成」という手順を行わずに、原本を郵送するらしいです(詳しくはこちらを熟読…)抵当権設定契約証書(銀行の契約解除の印が押されたもの)

委任状

(住所変更が必要な場合は)住民票、または住民票コード

スキャナ付きプリンタ

(もしコンビニの複合機を利用するなら、上記の必要な書類をすべてスキャンして、登記識別情報通知のみコピーも取ることになります。できれば郵送の際に添付情報明細もプリントしたいので、先にスキャン、申請書の送信が終わってからプリント、と2回に分けて利用すると良いかもしれません)ICカードリーダー

(カードリーダーがない場合、Androidスマホならマイナンバーカードの証明書をファイルに出力してPCに保存して使うという回避策が取れますが、iPhoneだとその機能がないのでどうしてもカードリーダーが必要になります)

手順

紆余曲折はありましたが、ざっくりと以下のような順序で進めました。

申請用総合ソフト(法務省提供のソフトウエア)を使えるようにする

権利者(わたし)の住所変更の登記申請をする

抵当権抹消の登記申請をする

では、順番に説明していきます。

1.オンライン申請をするために「申請用総合ソフト」を使えるようにする

最初にこちらのサイトを参照しながら手順を確認しました。

事前準備として、ユーザー登録と、「申請用総合ソフト」のダウンロード・インストールをします。アカウントは1年アクセスしないと削除されるそうなので、簡単なIDとひとまず1か月は覚えていられるパスワードを設定しました。

「申請用総合ソフト」を起動するとID・パスワードを求められるのですが、いきなりエラーになってビビりました。このソフト、平日の9時-5時しか稼働しないんです。😲

それ以外の時間帯ではオフラインで動くのだと書いてあります。

要するにオンラインでどっかのサーバーとつないでいろいろできるんだけど、つなぐ先のサーバーが平日昼間しか起きてない、ってことですね。

これですよ、日本の行政システム。

おもしろ~(呆れるわ…)と思った1個目。

申請書フォームに氏名と住所を書き込もうとすると…

申請用総合ソフトで、「申請情報作成例(6)【抵当権の登記の抹消編】」という手順書を参考にしながら申請書を作成します。

この中で、名義人の住所および氏名は、登記事項証明書のそれと一致している必要があると書いてあります。登録してある内容と現状に違いがないことが条件だというわけです。

やな予感がします。

だって、この不動産を購入した時点では、前に住んでいた住所で契約書をいろいろ書いたはずで。

ここに住み始めてから、「登記」なんてものは一切やってませんから、ということは、この物件の名義人(わたし)の住所は、登記上は前の住所になっているはずなんです。

※どの住所で登記されているかが不明な場合は、登記事項証明書を請求(こちらも平日8時半~21時まで・有料)して確認したり、「登記情報提供サービス」というサイト(有料)で現時点の登記情報を参照します。

わたしの場合は手元に登記事項証明書があり、確実に前の住所で登記していて、変更していないことが分かりました。

てことは、抵当権抹消の前にまず、「名義人の住所変更の登記申請」が必要なんだそうです。

このたびの目的を達成するには、住所変更の次に抵当権抹消という登記申請を2回、やらなければならないわけです。

いきなりつまずきました。

2.権利者(わたし)の住所変更の登記申請をする

気持ちを切り替えて、住所変更の登記申請を下記のサイトを参照しながら進めることになります。

住所変更の登記申請に必要なものは住民票か住民票コード

これを見ると住所変更の登記には住民票か住民票コードが必要だと書いてあります。住民票コード11桁を申請書に書くことができれば、住民票の提出の代わりになるそうなんです。

ここで住民票コードって何?ってなりまして、調べましたところ、マイナンバーカードとは違う、住基ネットで使われる11桁の番号だそうです。この際マイナンバーでいいじゃん…😩おもしろ~(呆れるわ…)と思った2個目。

住民票コードはどうやったら入手できるのか、当然調べました。すると、

ご本人の住民票コードを確認する場合は、お住いの区の区役所戸籍課の窓口で申請していただくか、必要事項を記入した「住民票コード確認発行依頼書(PDF:147KB)」を郵送していただくことにより、「住民票コード通知書」(無料)を交付(本人確認書類が必要)しております。

郵送もできるみたいだけど、区役所の窓口に来い、というわけです。それでは引きこもってオンラインで手続きを完遂したいという当初の目的が果たせないので、別の方法も探したら、じつは住民票コードが記載された住民票、というのもあるそうなんです。

よし、じゃ、近所のコンビニで住民票取ってくるぞ、となりましたが、なんと。

住民票の写し 250円 除票及び住民票コード入りは取得できません

住民票コード入りの住民票は、役所の窓口に行かないと取得できないというんです。😫

どちらにしろ、役所行きじゃん…。

というわけで、住民票は半年前に別の用事でコンビニで入手したもの(当然住民票コード無し)があったので、これを住所変更の証明書類として郵送する手段を取ることにしました。仕方ない…。

住所変更の登記申請を作成開始

申請用総合ソフトを起動して、1-8 申請情報作成例(7)【所有者の住所変更編】を見ながら書き込んでいきます。この手順書の2ページに注釈が行間極狭で書かれていますが、めちゃくちゃ大事なことが書いてあるのでよく読んでください。わたしは読み飛ばしてしまい、後でやらかしました。特に大事なところは以下。

添付情報(今回は住民票)は申請受付の2日以内に郵送すること

登録免許税は申請情報を送信後、速やかに提出すること

※つまり、申請書を「送信」ポチっとやったあとに、上記をほぼ即日実行する必要があります。

登録免許税は所有する不動産の個数×1,000円

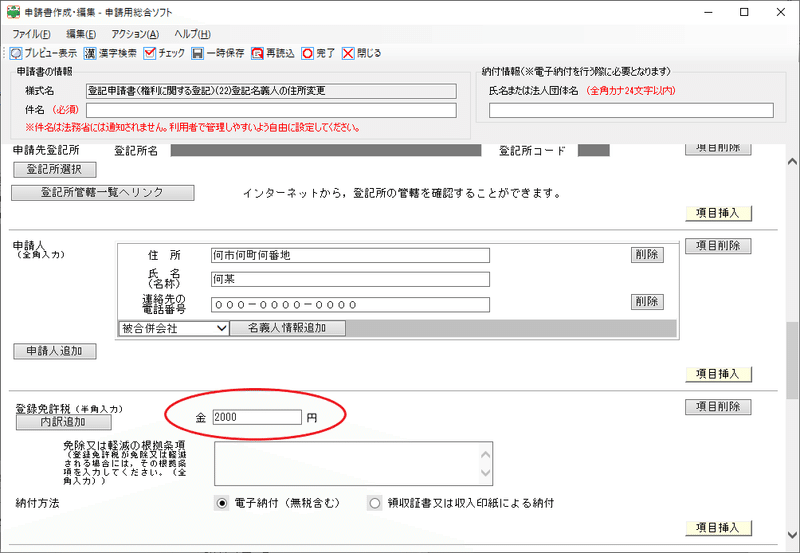

手順書を見ながら上から記入していきます。

最初におや?と思うのが「登録免許税」のところ。

登録免許税は、土地でも建物でも、1つにつき1,000円かかります。

わたしの場合も、土地と建物2つで2,000円!と思っていたのですが、実は登記事項証明書が何部もあり、家の前の共有の私道に対しても権利を持っていることが分かりました。この私道、細かく分割された土地になっていて、合計4件の土地になってるんです。

(ここを分譲してくれた会社、どうして合筆しといてくれなかったんだろー😠)

というわけで、わたしの場合は合計6件の不動産に対して名義人の住所変更をするので、6,000円と記入しました。

できれば抵当権抹消の手続きの準備段階で、対象の不動産が何件なのか把握しておいた方が良いと思います。

登記申請の物件情報の記載

つぎに物件情報の記入です。

「オンライン物件情報検索(推奨)」という選択肢があるのですが、これは、平日の昼間でないとオンラインではないアレです。

土日にオフラインで作業している人は直接入力しか手段がないので、直接入力します。

この物件情報の入力のところでは、登記事項証明書を確認しながら記入しました。登記事項証明書が手元にない方は入手してからの方が良いかもしれません。

共有者が夫で、夫は先に司法書士に依頼して住所変更を済ませたので「付記1号」に記録済み

この、登記事項証明書のなにげに大事なポイントが2つ。

権利部の甲区と乙区、と順位番号です。

所有権に関する記載は甲区らしいです。よって所有者の住所変更は甲区についての変更になります。

所有権以外の権利については乙区。抵当権の抹消は所有権以外の権利に関することなので乙区なんです。

乙区を記入するところは後ほど、抵当権抹消の手続きで出てきます。

そして、順位番号はインデックスみたいな役割かな?登記の情報の変遷を表しているようなのですが、物件情報に順位番号を記載しなければならないので、ここ、大事です。

登記申請では、登記事項のどの記載をどう変更するのかを書くので、この上の例だと、「『所有権移転』と書かれた順位番号2について住所変更をする」、という内容の申請になるように記入します。

直接入力して所在地から記入するとき、「承役地」「要役地」という選択肢が出てきます。自分の土地なら「要役地」で良いのですが、空欄でも良いみたいです。「承役地」は、通行権などの権利を持っていて所有しているわけではない土地のことを指すそうです。

申請書に電子署名を付与して、送信完了

記入が終わったら、「完了」をクリックして申請書を完成させます。

完成した申請書に電子署名をします。やっとマイナンバーカードの出番です。

ICカードリーダーにマイナンバーカードをセットして、読取り…ん?なんかエラーになる。

調べたら、ICカードライブラリの切り替え、というのを行わないといけないらしいんです。ググってググると、その手順はこちら。

わたしは毎年確定申告をしていて、そのときにもマイナンバーカードをカードリーダーで電子証明書を読み込んでいるのですが、その仕組みとは違うらしい。

え、まさか、国税庁と法務省で別のアプリ作った??と思うと、これもおもしろ~(呆れるわ…)と思った3個目。😩

本当のところは分からないけど、わたしのPCのスタートメニューはこんな感じ。確定申告用のは、ブラウザのプラグインだったからかな?

「ICカードのライブラリの切り替え」という操作をやったら、無事に署名できました。

なお、電子署名をするときに「ICカードで署名」の他に、「ファイルで署名」というボタンもあるのですが、冒頭でカードリーダーがない場合はAndroidスマホなら何とかなる、と書いたのはこれのことです。

Androidスマホで専用のアプリをインストールして、電子署名をファイルに出力したら、このボタンを押してファイルを読み込ませると電子署名ができるそうです。

そして晴れて「申請書の送信」をクリックして申請書を法務局に送信完了。

申請書を送信したら、添付書類の郵送と登録免許税の電子納付!

さて、何を思ったか、その後何もせず、申請用総合ソフトの「更新」を連打してステータスが変わるのをながめておりました。

ダメなんです、即日の勢いで添付書類の郵送と登録免許税の電子納付を行わないといけなかったのに。

なぜかぼんやり数日を過ごしてしまいました。

そのうち、管轄の法務局からお電話いただきました。

「ショウワ生まれのママさんは、あとは住民票を持ってきていただくか郵送いただければ手続きができます」とわざわざ教えてくださいました。どうもありがとう!

すぐに郵送します!と言い、郵送の準備をします。

申請用総合ソフトの「アクション」メニューで「書面により提出した添付情報の内訳表の印刷(不動産)」というのを選択すると、郵送する書類の明細を印刷できるので、これに署名捺印して、住民票と一緒に簡易書留で発送しました。わたしは簡易書留で送ってしまいましたが、住民票の写しは普通郵便でいいと思います。たとえ紛失事故があっても代えが効くものなので。

さー、では登録免許税を納付しますかね。と手続きしようと思ったら、なんと期限切れになっていて、納付手続きができないようになっています。送信してから2日以上は余裕で過ぎてましたので。

これは焦りました。😨

※申請用総合ソフトで電子納付のボタンが生きているのは、土日祝日を除く翌日までとか、3日間とかはっきりと分からなかったのですが、とにかく申請書を送信したらすぐ納付をした方が良いです。

どうしようもないので、管轄の法務局に電話しました。電話をかけるときは申請書を送信したときに採番される「受付番号」を控えておくとスムーズです。

放置してしまって、電子納付できなくなってるんです!と訴えると、担当の方が「では期限を2営業日延長しますね。2営業日後までに振り込みしてくださいね。10分くらい待ったらショウワ生まれママさんのソフトで操作できるようになりますよ。」とその場で操作してくれました。そんな神オペをできる権限をもってるのね!?どうもありがと~!

10分も経たず神担当者さんがおっしゃる通り、申請用総合ソフトの画面で、「納付」ボタンが押せるようになり、無事に登録免許税6,000円、電子納付することができました。

なお、登録免許税の電子納付に対応している金融機関は限られています。ネット銀行は軒並み対応していません。e-GOV電子納付に対応している金融機関をあらかじめ調べておいて、すぐに振り込みができるようにしておくことをおすすめします。

わたしの場合、アクティブなのはネット銀行ばかりだったので、休眠状態・残高1円だったメガバンクの口座を起こすことにしました。とりあえず16,000円をメガバンク口座に振り込んで準備。さらにこの口座からの振込手数料が無料になるアレコレを施しておきました。(←こういうことは事前に調べておくくせに、納付実行の段になるとぼんやりしてしまうんですよね…😭)

そうして申請書送信から2週間余り経って、めでたく手続き終了のお知らせがメールで届きました。

ようやく「抵当権抹消」の手続きに入ります。

3.抵当権抹消の登記申請をする

申請用総合ソフトで、「申請情報作成例(6)【抵当権の登記の抹消編】」という手順書を参考にしながら申請書を作成します。こちらの手順書の3ページにも注釈が書かれていますが、住所変更のときと同じようにめちゃくちゃ大事なことが書いてあるのでよく読んでくださいね。

抵当権抹消の登記申請書の記入開始

義務者には住宅ローンを借りた金融機関を記入します。

「会社法人等番号」という欄がなければ追加して、この番号を必ず書いてください。わたしの場合、銀行から送られてきた書類の中に、この番号が書かれた案内がありました。良くわからない場合は、銀行に電話するとすぐに教えてくれるそうです。

会社法人等番号を書かない場合は、「代表者事項証明書」というのを入手して、添付情報に加えて「資格証明情報」として郵送する必要があります。これ、ローンを組んだ○○銀行の代表取締役社長は間違いなく○○さんです、と証明するもので、自分で法務局に発行を求めなければならないものらしいです。なんてめんどくさい!意味不明。

でも!2015年11月に法令が改正され、代表者事項証明書を添付する代わりに、会社法人等番号を申請書に記載することで、抵当権抹消手続きができるようになったそうです。良かった~^^;

なので、会社法人等番号が分からなければ銀行に聞きましょう。

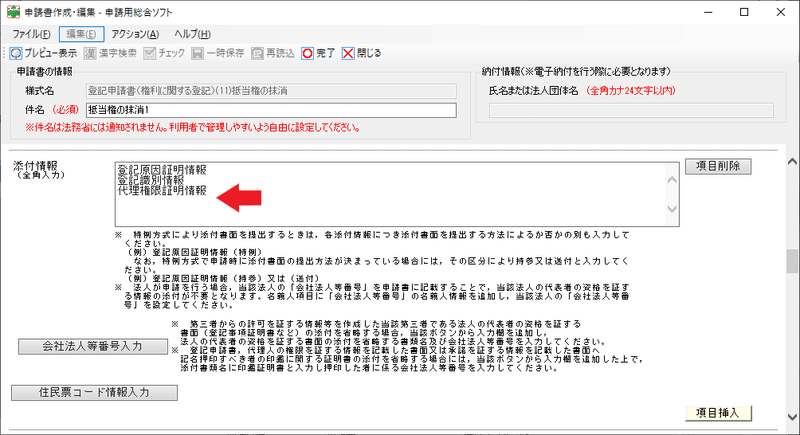

資格証明情報が要らないわたしは、添付情報の4点のうち「資格証明情報」を削除して3点に修正しました。

申請人兼義務者代理人には、自分の名前を書きます。

次に添付情報ですが、わたしの場合は1.「登記原因証明情報」2.「登記識別情報」3.「代理権限証明情報」の3つで、それぞれ下記の書類になります。

登記原因証明情報:住宅ローン完済のため抵当権を解除した、という趣旨の銀行から送られてきた書類。銀行の印と契約解除の日付が入ったもの。

登記識別情報:銀行から送られてきた薄緑色の書類。下部に12桁の番号(英字含む)が記載されているので、保護シールをはがしてコピーして、コピーを郵送する。(原本は手元に残して!)

代理権限証明情報:銀行から送られてきた委任状。登記権利者のところが空欄ならば自分の名前を書いて押印する。

金融機関から委任状を送られていると思いますのでそれが代理権限証明情報です。この手続きに関して、わたしは金融機関から委任されていることになっています。

この委任状に「登記識別情報の暗号化、復号化に関する一切の件を委任します」と書かれている必要があります。

この一文がない場合は、

改めてこれに対する委任状を銀行に発行を依頼する

2005年より前に不動産に抵当権をつけた場合で、登記識別情報通知ではなく、登記済証であるケース

このどちらかのケースになります。

登記済証の場合は、これ以降の説明の登記識別情報提供様式の作成を行わずに、登記済証原本を添付情報として郵送するらしいです。(詳しくはこちらを熟読…登記済証の原本を返してもらう手配は忘れずに)

登録免許税は住所変更のときと同じ6件で6,000円を記入しました。

住所変更の登記申請のときと同じように物件情報を記入します。

ここで申請用総合ソフトには、物件情報のコピーという機能があるので、必要であれば利用してみてください。

住所変更のときの物件情報をコピーするため、手続きが完了している住所変更登記申請の申請書画面をもう一度開きます。

一番下までスクロールし、「物件情報コピー」というボタンがあるので押します。そうするとクリップボードにコピーされたような形になります。

再び、抵当権抹消の申請書画面を開いて、一番下までスクロールして、物件情報貼付け、とすると物件情報がまるっとコピーされます。これは地味にうれしい機能。

ただし、順位番号は住所変更登記申請とは異なりますので、各物件を直接入力で、乙区の順位番号に書き換えてください。

チェックをしてエラーがなければ一時保存します。

登記識別情報提供様式の作成

手順書の「Proc6 登記時期別情報提供様式の作成」に取り掛かります。

銀行から送られてきた薄緑色の書類の記号を入力するので、保護シールをはがしておきます。

手順書にある通り、義務者(ローンを組んだ金融機関)の欄で「登記識別情報の提供の有無に「有り」を選択し「登識提供様式作成」を押します。

すると、前段で登録した不動産番号(所在)が記入された表が表示されます。

「甲/乙」は「乙区」を選択します。

「受付/順位」は「順位」を選択します。

つぎに順位番号を記入します。これは、この申請で変更したい登記事項の順位番号で、わたしの自宅の土地の例だと「3番(い)」と書きます。順位番号3(い)の欄に書かれた債務者がわたしの「抵当権設定」の登記に対して抹消の手続きをするからです。

わたしの場合、抵当権設定の順位番号は「3(い)」

登記識別情報には、当該の登記識別情報通知の記号(例:AB1-C2D-3EF-GH4)を記入します。表の上の「登記識別情報入力」にある「すべて表示する」を選択すると、識別情報がアスタリスクではなくちゃんと表示されるので、表示を確認しながら入力すると良いと思います。

記入が終わったら「設定」ボタンで申請書に反映させます。

申請書に戻って、「チェック」、「完了」を押して記入は終わりです。

添付情報の添付

先ほど説明した添付情報3点をスキャンしてPDFファイルにします。

その後、申請用総合ソフトの処理状況表示画面で、「ファイル添付」メニューを選んで、添付情報PDF3点を添付します。

抵当権抹消の登記申請書に電子署名

住所変更の申請のときと同じように電子署名を行います。

このとき、添付情報のPDFファイルに署名は必要ないそうです。最後に一度だけ電子署名を実行すればよいということですね。

申請データ送信

電子署名ができたら、メニューの「申請データ送信」を押して、法務局へ送信します。

申請書を送信したら、添付書類の郵送と登録免許税の電子納付!

はい、ここで添付書類の郵送と登録免許税の電子納付は、すぐに実行します。

添付書類は、前述した3点ですが、登記識別情報通知だけはコピーでも良いそうなのでコピーをとってそれを封筒に入れます。登記原因証明情報と委任状は原本を郵送する必要があるので、原本を封筒に入れます。(どうしても原本を返してほしい場合は、やり方があるそうなのでご自身で調べてみてください。「原本と相違なし」と赤字で書いたコピーと、返信用封筒を同封するなどするとできるそうです。わたしはスキャンデータだけ取っておけば、これらの原本は要らないと思ったのであっさり送りました。)

封筒の中には、「書面により提出した添付情報の内訳表」も印刷して、署名捺印して同封してください。内訳表は「アクション」メニューから印刷できます。

封筒の表に受付番号と「登録識別情報通知在中」とを赤字で書き、簡易書留で郵送しました。もっと他に「登記申請添付情報在中」とかの方が良かったかな。調べたのだけど、どう書けばよいかはよくわかりませんでした。

とにかく封書が法務局に到着して、担当者にすぐに手渡されるよう、そのための情報を表に書きました。

登録免許税も、その日のうちに6,000円、電子納付で納付しました。

8営業日後、登記完了のメールが届き、無事に最終目的だった抵当権抹消が完了しました。

金融機関によっては、抵当権抹消に関する一部書類を送付することをお願いされるところもあるようですが、わたしの場合は銀行から、何の書類も要らないからね、とメモ書きをもらっていたので、これですべての手続きは終了です。このリードタイムは、住所変更に3週間弱、抵当権抹消に2週間ほどでした。

最後まで読んでいただき、どうもありがとうございました。

雑感(よもやま話)

Youtubeで司法書士の方が「初心者は書面を書いて郵送する方法がシンプルでおすすめ」と言っていました。必要な記入欄だけがある専用の用紙に記入するだけの方があれこれ迷わないので、わたしもその方が良いと思いました。結局、郵便局には行かなきゃならないですし。

申請用総合ソフトを使っても、書面の申請書が電信されるだけじゃん、という話もあり、残念ながらその通りかもしれないです。ただ、登記にまつわる専門用語やお作法を理解できたのは良かったかなと思います。登記なんてめったにやらないので後で役に立つか分かりませんが。

そういう意味でも、この登記のオンライン申請というのは、世の中の司法書士の方々のためのものなんだな、と理解…。参考までに、夫が先行して同じ手続きを司法書士に依頼したときの料金は実費を除く報酬額(手間賃)が24,200円。わたしが自分でこの登記申請をしたときの実費は登録免許税6,000円×2回、簡易書留郵送費460円×2回で合計13,000円くらいでした。ふつう登録免許税は2,000円の人が多いと思うので、その場合の住所変更+抵当権抹消の実費は5,000円ほどで済むのではないかと思います。

自分でやったら分からないことだらけで時間もかかります。手数料2.4万円なら司法書士に依頼したほうがいいという方は多いかもしれませんね。もちろん、お願いする司法書士さんによってお値段は変わります。手順の中で偉そうに「順位番号はコレ」とか書いていますが、実はわたし、住所変更のときに間違って書いて申請していました。でも、手続き完了して完了証で確認したら、正しい順位番号に修正されていました。法務局の方で直してくれたんだと思います。どうもありがと~。だからって間違っても大丈夫とは言いませんが、多少の間違いは法務局の登記官さんが直してくれるようです。お世話になりました…。

登記識別情報って復号キーかと思ったのですが、そうではないようで、不動産名義人の本人確認のための識別情報なんだそうです。法改正され2005年から「登記済証」いわゆる紙の権利書?に変わり登場したものだそうです。で、不動産に抵当権を設定されると、その本人確認の識別情報を金融機関に持ってかれてしまうってことなんですよね。今回改めていろいろ調べてみて、借金の形に取られるってこういうことか…と変に納得してしまいました。

話は全然違うけど、マイナンバーカードって確定申告もできるし、登記もできるし、これで十分じゃんと個人的には思ってます。マイナンバーカードはICチップの中の電子証明書のための入れ物。オンラインであれこれやるときの本人確認ツールとして使うものなんです。オンラインで手続きしない人には何の利便性もないもので、そういうことを一切説明せずに全員が持つべきカードである、というのは無理がありますよね。だから、その無理に筋を通そうとして「保険証」だの「運転免許証」だのと言いだしているのだろうけど、違うだろーッてなりますよね。それよりもマイナンバーでまとめられる情報はもっと他にある(←住基ネット)んだからそっちから頑張ってほしい。

オンラインでできることは増えていると思いますが、まだ原本指向というか、大事なものは紙で取っておいて原本を簡易書留で郵送…という行政の古い仕組みから抜け切れていないし、ブラウザやアプリの上だけで完全に手続きが完了する未来は遠いんだろうな、と感じました。まず、住民票の写しをうんぬんっていうプロトコルを早くやめてほしいです。

ただ、仮にマイナンバーの仕組みが現住所を追えるようになったとして、マイナンバーカードで本人確認をした上で、行政側からその人の住所確認ができるようになるとすると、わたしの賢くない頭で考えただけでも、結構広範囲な行政システムとたぶん法令が影響を受けるなぁと思うので簡単ではなさそう。だけど何とかならないですかねー。うちの子どもが大人になってもまだ「住民票の写し」とかやってるのかな。😥

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?