濃尾地震と名古屋震災孤児院

日本で最初の「孤児院」を岡山に立ち上げた石井十次についての記事第2弾である。

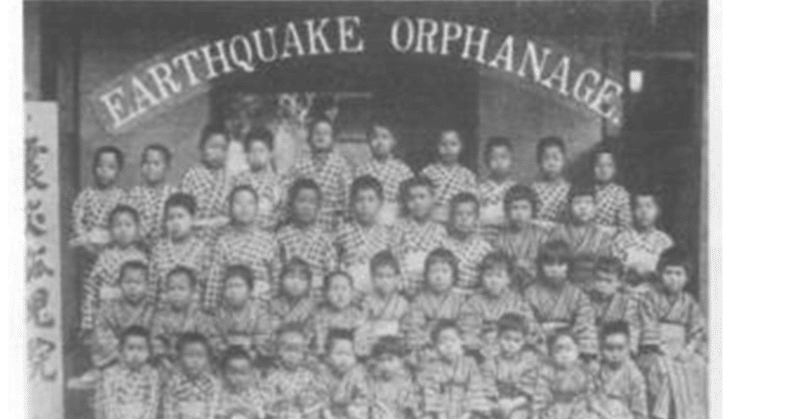

岡山孤児院の大きな節目は、明治24年10月に訪れた。岡山を遠く離れた地で起きた濃尾大震災だ。石井十次はすぐに大垣・名古屋に行き、震災孤児の救済活動を始めた。最初のうちは、被災地で救助した孤児たちを岡山に搬送していたのだが、2か月のうちに震災孤児数だけでも93名にのぼり、これ以上岡山に送ることができないことと、耶蘇が子どもを連れて行くという風評もあって、「震害地にわが慈愛の灯台たる震災孤児院を設立すべし」と、翌25年1月、名古屋に震災孤児院を設立した。石井十次と岡山孤児院の研究をされている愛知県立大学の中西良雄教授に以前お話をうかがったところ、名古屋震災孤児院の住所は「名古屋市白壁町五十六番地」となっており、現在の金城学院中学のあたりではないかとのことだった。明治26年には名古屋震災孤児院は閉鎖され、全院児が岡山に移さる。経済的理由による決断だと推察される。名古屋震災孤児院についてはまだまだわからないことが多いのだが、中西教授より提供いただいた画像だと、“EARTHQUAKE ORPHANAGE”…まさに「震災孤児院」という看板が掲げられいた。(上記写真)

ところで、名古屋震災孤児院について、石井十次は単なる臨時施設と考えていたわけではなく、理想の孤児院に育てるべく企図していた。その基本方針に、岡山孤児院でもその時点では成し得ていなかった「労作的教育ヲ施シ良心ヲ運用スルニ足ルベキ手腕ヲ有スル健全ナル国民ヲ養成スルコトヲ目的トス」を入れ、院児の全生活時間を学業教育と実業教育の時間に二分し、「ハンカチーフ縫」「麦稈編」「マッチ製造」などを取り入れた。また、当時、完全な大舎制であった岡山孤児院に対し、名古屋震災孤児院では、家族舎制を原点となる要素が取り込まれた。この震災孤児院における2つの先進的実践は、その後の岡山孤児院改革のモデルとなったのだ。

その後、岡山孤児院では、震災孤児院での実践を取り入れ、年齢の異なる子どもが15人のグループに分かれて生活した。そこに、母親代わりの職員がついて子どもたちの生活支援をする形だ。「家族や兄弟のぬくもりを忘れないでほしい」という石井の願いからだった。褒める時もしかる時も、石井と子どもの2人だけ。こうした親密な付き合いの中で、初めは「先生」と呼ばれていた石井は、やがて「おとうさん」と呼ばれるようになっていく。

石井は、運動が得意な子、勉強が得意な子、一人一人の才能を発見し、その能力を伸ばす教育を心がけた。中には、施設から海外に留学する子どももいた。その一方、女の子たちには裁縫などの手仕事、男の子たちには印刷や大工などの仕事も教えた。岡山孤児院を巣立ったあとも、自立して生活していける技術を身につけさせたのだ。

岡山市にある新天地育児院は、石井十次の岡山孤児院の流れを汲んだ施設だ。新天地育児院内の石井十次記念聖園には、岡山孤児院の建物が移築保存されており、当時の岡山孤児院の在り様を伝える唯一の遺構となっている。岡山孤児院では、イギリスのバーナード孤児院にならった家庭制度を採り入れ、子どもちを10~15人の小集団に分けて、それぞれに一つの小寮舎をあたえ、その家庭に一人の主婦(保育士)をおき、衣食住の一切の世話にあたらせ、その家庭独自性を尊重した。

明治38年、未曽有の大凶作に見舞われた東北地方では、貧困のために捨てられたり、身売りされる子どもが数多く現れた。石井十次はすぐさま現地に駆けつけ、240人の子どもを引き取ることにした。この行動は新聞で全国に伝えられ、岡山孤児院には多額の寄付金や食べ物が寄せられた。この支援によって施設の財政はまかなわれる。徐々に人々から温かい目で見守られるようになった岡山孤児院。明治39年、年号にちなんで「三十九年式新築塾舎」と呼ばれた小舎10棟が建てられました。寄付を受けた地域、団体、企業などにちなんで…例えばライオン歯磨きから付けたライオン館、高知館・小樽館・ニューヨークヘラルド館・ハリス館といった名前が付けられた。このようにして家庭舎は既存の建物も含め男子部32、女子部は20の52舎ができあがり、なんと1,200人の子どもたちの育ちをはぐくむ日本最大の児童養護施設になったのだ。

石井十次の遺した印象的な言葉がある。

「親のない孤児よりもっとかわいそうなのは、心の迷い子、精神の孤児なのです。」

現在の混沌とした日本の状況をまさに指摘したような言葉だ。

私の記事を読んでくださり、心から感謝申し上げます。とても励みになります。いただいたサポートは私の創作活動の一助として大切に使わせていただくつもりです。 これからも応援よろしくお願いいたします。