purposeから始めよう! #未来創造企業認定チャレンジ

私が代表を務めている株式会社四方継では5年後の事業承継に向けて、現在様々な取り組みを進めています。その中心は大工と設計のスタッフが集まったリーダーシップチームのメンバーに対してまず事業の実務の根幹である「作る:product」「売る:marketing」「回す:management」の権限とスキルの委譲です。同時にとても重要視しているのは創業経営者である私が培ってきた見えざる強み、暗黙知の見える化とその共有で、今年度その為の3つの取り組みを新たにスタートさせました。一つ目は知的資産経営報告書の編纂でこれは兵庫県行政書士会の委員会にお手伝い頂きながらリーダーシップチームのメンバー、部門リーダーのインタビューも交えながら、私たちが提供している価値、構造資産の見える化に取り組んでいます。2つ目はSDGsのゴール設定とその表明で、年始早々の年賀状を兼ねたニューズレターで全ての顧客や取引先等のステークホルダー全員にその内容をシェアしました、もちろん、社内でも具体的な目標設定に対して取り組みが進むように役割分担と計画を進めています。最後の3つ目の取り組みは未来創造企業への認定チャレンジで、80項目以上にものぼる「良い企業」の評価指針をチェックして、スタッフと共に足らずを補い、強みを伸ばしながら認定される様に社内整備を進める計画を立てています。

存在意義(パーパス)を考える

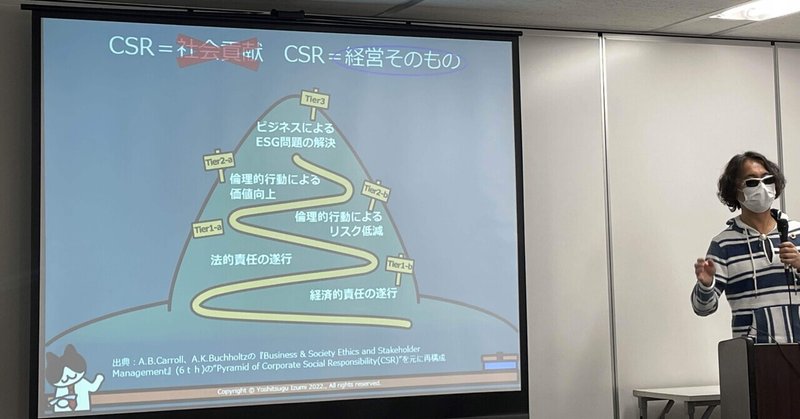

昨日はその未来創造企業の認定を目指す事業所が集まっての研修が東京で行われ参加してきました。研修の講師はSDGsやCSR関係での著書や講演活動で有名な泉貴嗣さんで、講座の冒頭から「自社の存在意義(パーパス)を考える」と極めて本質的な問いからスタートされました。乱暴かつ、大まかにその講義の内容をまとめると、これからの時代は中小企業もESG(環境:Environment、社会:Social、ガバナンス:Governance)に対する責任を認識し、持つべきで、それらの課題を解決することがCSRであり、それこそが経営そのものである。そして、日本でもすっかり一般的な共通言語になりつつあるSDGsとは企業がmustに取り組むべき内容で、1、ESG問題の抑制を本業で実践。2、実践によって事業リスクを抑制。3、実践によって成長可能性を高める。との3つのステップを必ず進むべきである。その前提を実践できてこそ未来を作れる企業であると断言されました。そしてESG問題をビジネスの手法で解決するとは、自社をソーシャルビジネス化することであり、事業性と社会性の両立を目指すことで新たな社会課題解決につながり、それは間違いなく新しいビジネスモデルのヒントになるし、ビジネスチャンスが広がるはずだと、まさに論語と算盤を現代に生かすべきとの渋沢栄一ばりの(論語好きの者にとっては)最高に刺激的で示唆に飛んだ素晴らしい内容でした。

深く掘る機会

そんな泉先生の講演を聞きながら自社の取り組みも再度、一から洗い直して、2年前に自社で事業ドメインを変更し、社名まで変更して取り組んでいるあらゆるコンテンツに対して再設定をしなけれえばならないのではないかと考えました。もちろん、スタッフ全員からヒアリングを繰り返し、練りに練っていた全員共通の事業の目的(四方良しの世界の実現)や「豊かな暮らしをサポートする」つない堂や、「次世代に引き継ぐ丁寧なものづくり」を標榜するつむぎ建築舎の事業ドメインを書き換える事は毛頭ありませんが、全てにおいてもう少し深掘りするところはあるのではないかと気付かされました。泉さんの講演を聞いて改めて整理し直した私たちのパーパスとそこから生み出される価値について改めて整理をし直してみました。参考までに以下に転載します。

【スローガン】

建築、暮らしだけじゃない、その先に

【理念】

持続可能な四方良しの世界の実現

【実業で取り組むこととその価値】

地域事業者の応援、紹介とマッチング →地域経済の循環

地域インフラ保全と担い手の育成→災害協定を実行できる体制作り

地域産材の活用と山と森の保全 →地域経済の保全と災害の予防

安心安全なコミュニティーの生成→適正価格市場の創成、ビジネスモデルの確立

豊かな住環境の提供 →地域の資産価値の保全

【私たちが目指す社会課題解決】

インターネットに依存しすぎない循環型地域社会の成立。

安心で安全な住宅環境と地域インフラの担保。

社会的弱者である職人の地位向上(正規雇用とキャリアプラン構築)

圧倒的モノづくりの担い手不足の解消(現場人材育成と事業性の整合の水平展開)

持続可能な建築業界の構造化に寄与する(現場基軸の作る、売る、回す、継ぐの構造化)

学びを止めるな

以上は2年前にリブランディングした際に私たちが定めた事業の指針であり、目標設定です。これから半年間の未来創造企業認定へのチャレンジでそれがどの位ブラッシュアップされ、より具体的で実現性があり社会に貢献できるような内容に変容できるかは分かりませんが、せっかく頂いた機会ですから、素直な心で真摯に学び、スタッフと一緒に社会課題の解決を経営の実践に結びつけたいと思います。この度は素晴らしい学びの機会をいただけたことに心から感謝すると共に、この学びが建設業界でもスタンダードなリテラシーになってくれることを切に願ってやみません。とにかく、まずは実践家らしく自分達から主体的に取り組んでみます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

___________________________

持続可能な自律循環型社会と、ビジネスモデルを目指しています。

持続可能性は人づくりから、職人育成から人事制度、キャリアプランの構築までワンストップでサポートしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?