東京マラソン2024への道 [海外レース編] 86/364

東京マラソン2021(2022年開催)、東京マラソン2023の2つの大会を完走し、出走権の持ち越しで次の東京マラソン2024(3年連続、通算4回目)にも出場することになっているアラフィフ市民ランナーのトレーニング記録。

トレーニングと期分け

最新モデルの Garmin 965を購入、Garmin 965 から新しくできるようになった機能で、Connect Garmin のカレンダー上に「イベント」として目標とするレースを設定するとそこまでの期分けを立案し、その日の体調(よく眠れなかった、しっかり眠れたなど)やトレーニング履歴(練習を休んだ、ちょっとがんばりすぎたなど)から日々のワークアウトを自動調整しつつトレーニングメニューが1週間単位で表示される新しい「おすすめワークアウト」機能を見つけたので、検証をかねて4月からしばらく継続してやっています。

Connect Garmin 上のカレンダーに以下の3つのイベント(レース)を設定してみると、

・5/21 5Kレース サポート中のイベント(練習レース) 済

・6/11 10Kレース サポート中のイベント(調整レース)

・7/1 ハーフマラソン プライマリイベント(勝負レース)

以下のような「おすすめワークアウト」の「プランの概要(期分け)」が自動作成されました。

・4/9~5/7 ベースフェーズ

・5/8~5/31 ビルドフェーズ ← イマココ

・6/1~6/21 ピークフェーズ

・6/22~6/30 テーパーフェーズ

・7/1 レース

・7/2~7/8 リカバリーフェーズ

ビルドフェーズ

ビルドフェーズでは、有酸素運動を高めるためにワークアウトの強度を上げていきます。

ということで、5月中は強度高めのメニューが入ってくるんだろうなぁ…と思っていましたが、とくにそういうこともありませんでした(「ベース」ランの時間が少し伸びた程度?)。

今週のスケジュール

今朝は以下のような週間メニューが Garmin から提案されていました。

起床時

火 閾値 54:00 ( 4x7:00 @ 4:00/km or 179bpm )

水 ベース 39:00 @ 5:00/km or 152bpm

木 リカバリー 32:00 @ 5:40/km or 138bpm

金 無酸素 54:00 (8x1:00 @ 3:30/km、心拍数の設定なし)

土 ベース 45:00 @ 5:00/km or 152bpm

日 ベース 45:00 @ 5:00/km or 152bpm

月 閾値 45:00 ( 3x7:00 @ 4:00/km or 179bpm )

「今日のおすすめワークアウト」はとくに変化なし。新たに「閾値(クルーズインターバル)」が出現。 pic.twitter.com/Ihw3WWhmW2

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) May 29, 2023

今朝のコンディションは以下の通り。

今朝のトレーニングレディネス、HRVステータス、トレーニングステータス

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) May 29, 2023

・回復して準備完了

・良いバランス

・アンプロダクティブ(的確) pic.twitter.com/tOkn8YMFq9

睡眠時間が8時間以上だと、睡眠の質がイマイチでも、睡眠スコアは「良い」の評価になるようです。

睡眠スコア、評価、睡眠履歴 pic.twitter.com/8mNPz1561w

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) May 29, 2023

今日のトレーニング

今日は予定通り

「閾値 54:00 ( 4x7:00 @ 4:00/km or 179bpm )」

ここのところ、低強度有酸素の「ベース」ばかりだったので、久しぶりの高強度有酸素。最近は気温や湿度が高かったりすることも多いので、ペースで走るか、心拍数で走るか、ちょっと迷いましたが、とりあえず、キロ4で走ってみることにしました。

結果

閾値 (クルーズインターバル)

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) May 30, 2023

1. ウォームアップ 10:00

5:00/km 152bpm

2. ラン 7:00

4:00/km 179bpm

3. 回復 2:00

5:40/km 138bpm

4. リピート2-3

4×

5. クールダウン 10:00

5:00/km 152bpm

*フォームが崩れない程度(軽め)に

ヴェイパーフライ2,

曇り, 20.5-21.5℃, 78-85%, 1-2m/s pic.twitter.com/lbyqprkbzR

分析

Strava のデータを見てみると、

ヴェイパーフライ2 だと、ウォームアップからすでにキロ10~15秒くらい速くなってしまう感じだったので、本練習(7分間走)ではやや抑えたペーシングで。3本目は 2回ほど自転車の飛び出しとの接触回避で緊急停止しましたが、そのほかの3本は目標ペース(4:00/km)前後でうまく巡航することができました。

STRYDのデータは以下の通り。

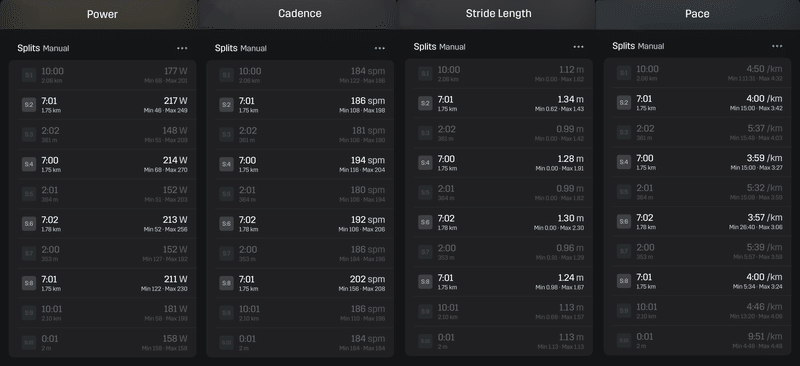

STRYDのアプリだとラップごとの「ストライド長」がわかるようになっているので、パワー、ケイデンス、ストライド長、ペースを並べてみると、

各ワークアウトに合わせてランニングシューズを履き分けているので、今朝の閾値(クルーズインターバル)では、主に「スーパーシューズを履いた時のレース時と同じような踏み込み」にフォーカスして走りましたが、ケイデンスが上がっているとストライド長が短くなり、ケイデンスが下がっていると(1本目の186spmや、2本目の192spmでは)ストライド長さが長くなっていることがわかります。

ストライド長の一番長かった1本目と一番短かった4本目を比べてみると、

1本目 ケイデンス 186spm → ストライド長 1.34m

4本目 ケイデンス 202spm → ストライド長 1.24m

となっていて、1歩の歩幅が 10cm 違っていたことがわかります。

フルマラソンの距離をそれぞれのストライド長だと何歩で完走できるかを、試しに計算してみると、

1本目 ストライド長 1.34m → フルマラソンは 31,488歩

4本目 ストライド長 1.24m → フルマラソンは 34,028歩

距離に換算すると、34,028 -31,488 = 2540歩×10cm = 254m となるので、

これを時間に換算するとタイムが1分以上は違ってきそうですね…汗

また、平均ペースはどちらも 4:00/km でしたが、心拍数まで考慮すると、

1本目 ペース 4:00/km、心拍数 172bpm

4本目 ペース 4:00/km、心拍数 179bpm

となっていたので、当然ですが、心拍数が少ない分だけ、ケイデンスは少ない方が長い距離を走り続ける時のカロリー消費が少なくて済む(バテない)だろうこともわかります。

逆に、

1本目 衝撃負荷率 80.1 bw/sec

4本目 衝撃負荷率 78.5 bw/sec

となっているので、適切な体重調整(減量)やプライオメトリクス、レース強度でのトレーニング(少ないケイデンスの走り方に慣れること)が必要であるだろうこともわかります。

また、

1本目 足のバネ剛性(筋スティフネス) 13.4 kN/m

4本目 足のバネ剛性(筋スティフネス) 13.2 kN/m

となっているので、現状のままケイデンスを減らして走ったとしても、10kmくらいまでは足が終わるということはなさそうなことがわかります。

以上の考察をまとめると、自分の場合、キロ4前後のペースであれば、ケイデンス 180~185spm くらいをキープして走り続けることでストライド長が最大になりそうなデータになっていることが確認できたので、スピードはともかく、まずはこのリズムで走り慣れて、持続的なランニングに必要な筋肉をつけていくのが良さそうです(個人差が大きい部分だと思うので「これが唯一の正解」というわけではないです)。

達成スコアは「良い(71%)」、トレーニング効果は「乳酸閾値」、回復は35時間、気温も湿度も高めでしたが暑熱適応は横ばい(?)。

達成スコア、トレーニング効果、回復、暑熱適応 pic.twitter.com/cjeaLx9Ai3

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) May 30, 2023

今朝のワークアウトで乳酸閾値が更新された。

乳酸閾値を更新。乳酸閾値ペースが後退、乳酸閾値心拍数は上昇。 pic.twitter.com/K0dSQSBt2J

— Shoji Watabe 渡部昇治 🔥 (@DGSLCEO) May 30, 2023

フィットネスが後退して持ちスピードが遅くなったというよりは、暑さに対応できてなくてスピードが出ない(しかも心拍数は上がっちゃってる)といった感じ。ワークアウトの目標ペースも全体的に下方修正されると思うのでちょうどいいかも。

トレーニングで良かったところ

・今日も達成スコアは「良い」という評価だった

・ワークアウト全体でリラックスして練習に取り組めた

・気持ち良く一定のリズム走り物足りない感じでワークアウトが終了した

・1本目はランニングフォームが崩れずに平均ケイデンスが186spmをキープできていて「やや真面目に走るジョグ」みたいな感覚で走り切れた

・湿度が高く息苦しかったものの目標ペース付近をキープすることができた

・思っていたより低いダメージでトレーニングが終了した

(回復が短め、トレーニングレディネスも大幅な低下はなかった)

トレーニングで改善すべきところ

・2本目以降はややスピード(ペース)にこだわってケイデンスを上げてしまったので、ランニングフォームが崩れないことを優先したい(ケイデンスを上げてペースを維持する癖をつけてしまうと、せっかくトレーニングしてるのにこの速度帯で走るのに必要な筋肉が付かない)。

・引き続き、睡眠スコアを上げてトレーニングレディネスを改善し、ちゃんとトレーニングできる(効果的に質の高いトレーニングが詰んでいける)状態に改善していきたい

明日の行動目標

「ベース 39:00 @ 5:05/km or 152bpm」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?