csはsaasの心臓である!?

上記の記事、めっちゃ勉強になったのでお借りしました~

CSの意義とは

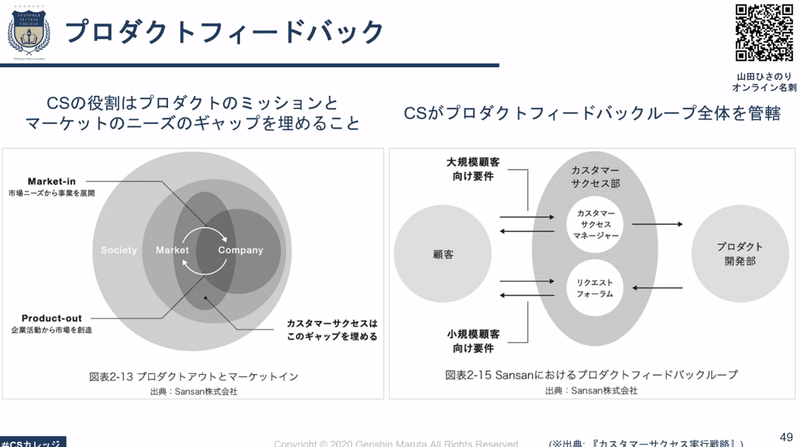

こんなものは一言で語れるものではないですが、一つ言えることは顧客との接点が最も長いということ。つまり、企業と顧客(市場)のニーズギャップをもっとも埋めることが出来る職種だと思います。

ちなみに今働いている会社(HRTech/Saas)は、同業でも最もプロダクトアウトの要素が強く、CSのミッションとして、自社のMRR伸長と顧客(市場)の中長期的なニーズの重なる部分をいかに顕在化できるかが大きいと思います。

『今』というより『将来』の視座が大切な気がしている。この視点で顧客のニーズを見定めることはとても難しいと思うが、プロダクトアウトの企業で市場を作っていくためにはどうしても必要だと感じています。

何事も仕組化(標準化)は大切

csの型を以下にして仕組み化するか。

下記の二つは大事であると感じます!

・契約までの売りの型を作る

・チャーンの基準の明確化

コンサル要素の強いCSの場合、個人のスキルに依存しがちだが、ここをいかに平準化していくかがCS組織拡大には必要です。

特にチャーンにこだわるCSは、『〇〇をすればチャーンはしない!』というものがあればどれだけ良いかと思います。

sansanの場合は受注後1〜2ヶ月以内での過去の名刺取り込みをチャーンの重要指標としているそうです。

このように具体的にチャーンが減るアクションを明確にできれば誰がCSをやっても、ある一定のチャーンレートを保つことが出来ます。

まだCS歴が浅いですが、チャーンを防ぐ仕組みづくりに貢献したいと思っています。

CS×テクノロジー

上記の記事で、最も参考になったのは、CS業務のテクノロジー化です。

・ワークフロー管理のテクノロジー

ー コール to アクションの機能

ー いちいち見ていることはできないので、数値異常が出たときに通知してくれる仕組みが大事。

ー この機能がないとCSは疲弊するし、スケールしない。

ー この機能を入れてからピンチもチャンスも逃さなくなった。

ー SansanはGainsightを使っている。 ※上記noteより引用

我が社でもCSメンバー、本当に疲弊しています。幸運にも取引先企業は急増中だが、何せマンパワー不足。中長期MRRを目指しながらも、足元のチャーン防止対策で精いっぱいという感じ。

Gainsightなど、顧客状況をデータ化(客観視)し、アラートを出す機能が必要です。優先順位をつけながら効率よく対応することが大切です。

・ヘルススコアで各企業を点数化する

・チャーン可能性を数値化する

・クロスセルアップセルの可能性を数値化する

CSはコンサル要素が強いものの、一方でプロダクトベースでもあるので、属人化しないことが大切かなと感じます。

引き続きベストな形を模索していきます~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?