2024/5/13週|「得意冷然、失意泰然」

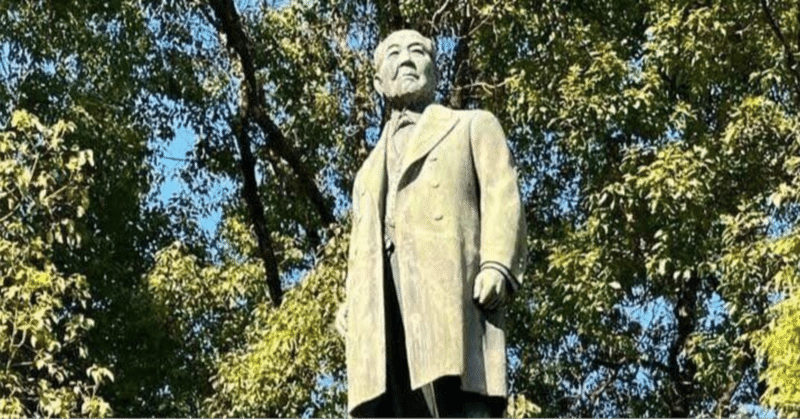

最も読み返す本を座右の書とするのであればそれは自分の場合は『論語と算盤』 by 渋沢栄一 となります。

本書では、儒教の経典である「論語」に基づく道徳心を持ちつつ、「算盤」に象徴される経済活動を行うことの重要性を説かれており、道義を伴った利益の追求と、公益を優先する精神の両立が大切さが主張されています。

経済合理性を追求する「算盤」の価値観を、「論語」の思想でバランスを取ろうとしており、経済と道徳の調和を図ることで、持続可能で多様性のある社会を目指す渋沢さんの思想が説かれています。

100年以上前の言葉ですが、現代にも時代を超えた深い洞察をもたらしてくれており、折に触れて読み返しています。

得意冷然、失意泰然

本書の第1章の中に「得意なときと、失意のとき」という一節があります。ここで指摘されているのは、以下のような点です。

災いの多くは得意な時に起きる、なぜなら得意なときは誰しも調子に乗ってしまう傾向があるから。ゆえに、得意なとき(上手くいっているとき)だからといって気持ちを緩めず、逆に失意のときだからといって落胆せず、いつも同じ心構えで道理を守り続けるように心がけていくことが大切である。

以上のことを表現したものとして「得意冷然、失意泰然」という言葉を知りました。任天堂の社名にも、この言葉の精神が込められているそうです。

。。。

仕事でも、人生でも、上手くいっている時と何かに苦戦している時というのはあるのだと思います。波、はありますよね。

個人的な思考の癖としては課題に目が行く方なのと、経験則的なものの積み重ねで、上手くいっているときにそこまで調子に乗ることはないタイプかなとは思いつつ、上手くいっていない時に必要以上に課題に目がいってしまい、(もしかすると必要以上に)思い悩むことが多い、そんなことを感じています。

そんな時に「失意泰然」の心構えは非常に重要ですし、自分を助けてくれる考え方に映りました。

他方で、こうした境地にいたるのに手っ取り早いのは場数を踏むことでもありましょう。良くも悪くも、濃く幅広い経験をすることで、発生する事象への免疫(慣れ)ができ、結果として失意泰然の心構えでいやすくなるような気がします。

何か困難なシチュエーションが発生しても

(まぁそういうこともありますよね。)

と動じすぎずにやるべきことを一つずつやっていく、そういった状態を可能な限り維持し続けたいものですね。

教訓としていきたいこと

人生には良いことも悪いこともある。一喜一憂せずに、平常心で受け止めることが大切

失敗や挫折の経験も、後から振り返ると人生の糧になり、懐かしく思い出されるようにする

📓この記事について

株式会社タイミーで執行役員CMOを務めている中川が、マーケティング関連の仕事をしている中で感じたことを綴り、コツコツと学びを積み重ねる『CMO ESSAY』というマガジンの記事の一つです。お時間あるときにご覧いただければ幸いです。オードリーのオールナイトニッポン 📻 で毎週フリートークしているのをリスペクトしている節があり、自分も週次更新をしています。

タイミーは、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです

お読みいただきありがとうございます。お役に立つ部分がもしありましたらXでシェアいただけますと幸いです!!