意匠と構造のやり取り

プロジェクトの概要

今回は株式会社DIX、ラムダデジタルエンジニアリングの田村さんとお話させていただいた内容をまとめています。これまで見えなかった構造設計者側の視点をお伺いしました。また田村さんと協業で「日本大学理工学部海洋建築工学科 小林直明研究室:間田真矢博士課程の研究」に参加させていただきましたので、このプロジェクトの事例を踏まえて、意匠・構造のデータのやり取りを紹介します。

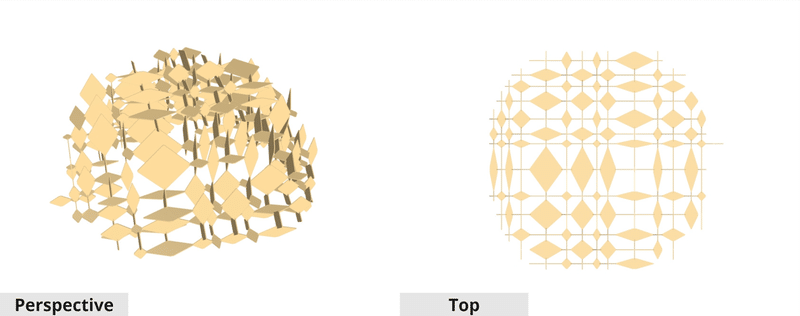

今回のプロジェクトの形状は以下になります。

什器でもありながら、建築の構造としての役割も付与するというものです。

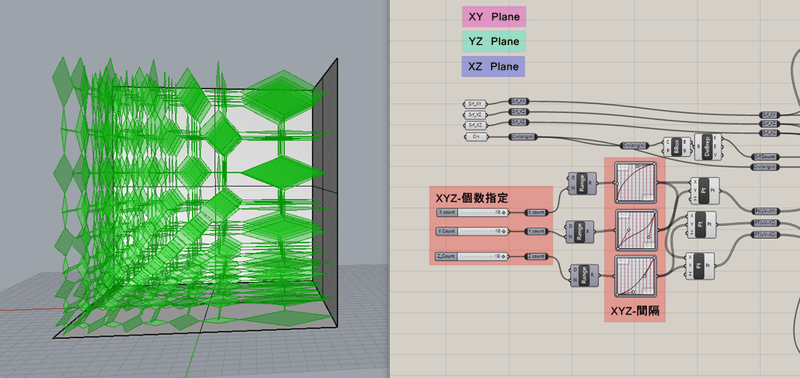

業務分担は、『データの作成・管理を白矩』、『構造解析をDIX』で行っています。パラメトリックに検討が出来るように、かたちをRhinoceoros+Grasshopperで作成しました。このあと構造解析を行うことを視野に入れているので、芯線がそれぞれ分割した状態でデータが作成されています。

構造解析のあたりをつける

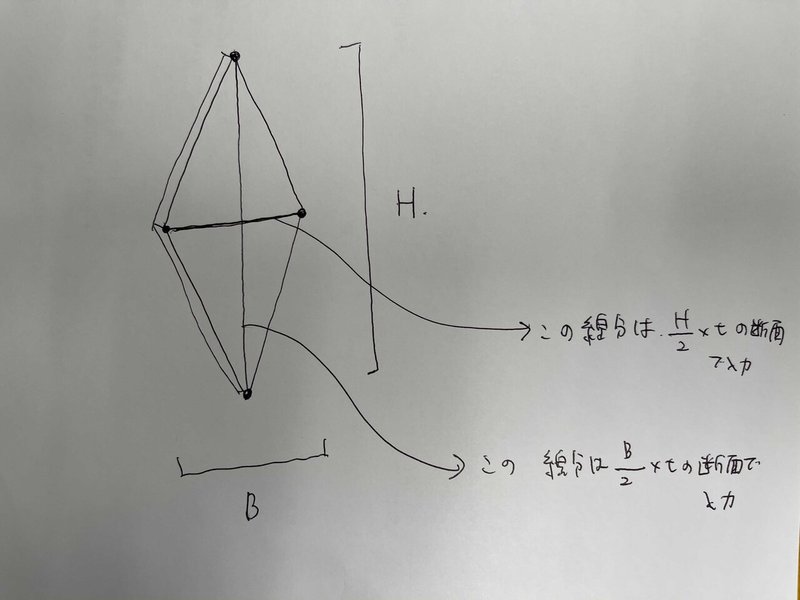

GrasshopperプラグインのEEL(DIX社開発)を使用することで、Rhino上で構造解析を行うことができます。意匠3Dモデルから派生した線データに対して、材料情報などを割り当て、『EEL』に渡します。データの仕様や断面の決め方は田村さんにお聞きしました。

田村さんとのやり取りメモ

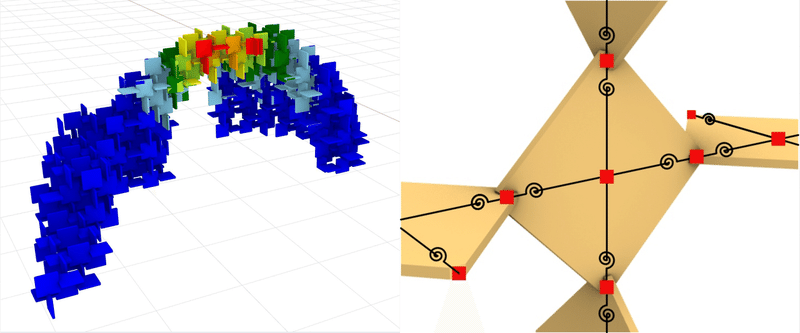

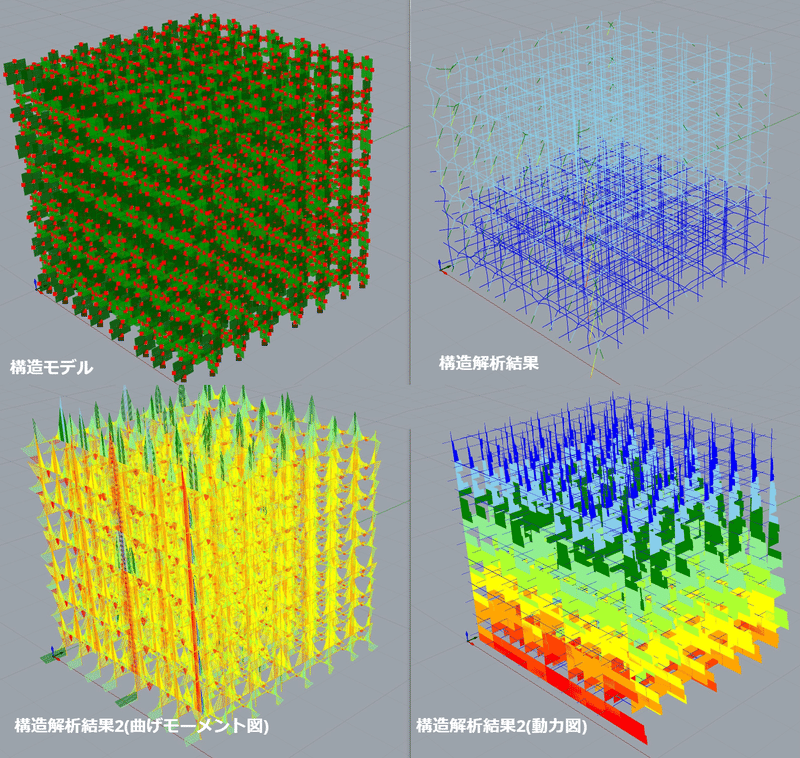

その後、構造モデルや解析結果の調整を田村さんの方で行い、下記のようなかたちで視覚化を行いました。小さなフローで紹介していますが、今後の建築設計プロセスの検討方法として参考になればと思います。(以下、モックアップ写真と整合のとれている図になります)

モックアップ作成の際の構造解析の図

資料提供:株式会社DIX,ラムダエンジニアリング、田村さん

今回の構造モデル

資料提供:株式会社DIX,ラムダエンジニアリング、田村さん

構造設計者とのやり取り

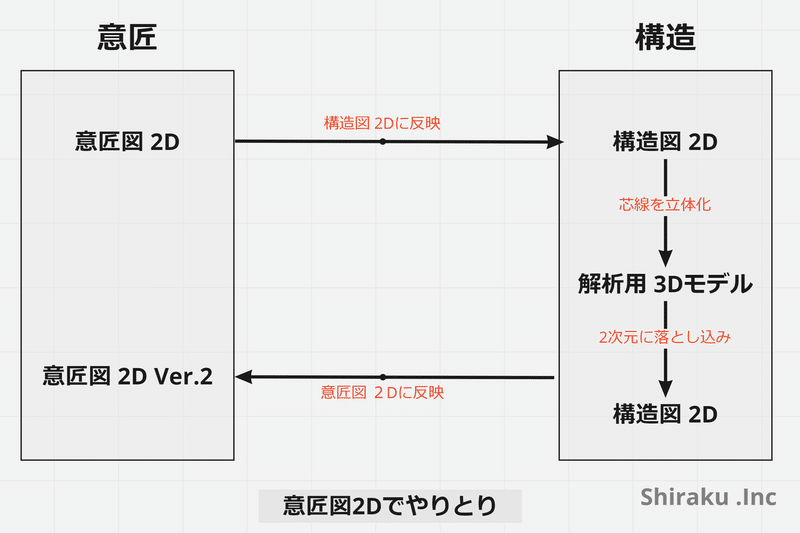

構造設計者は意匠設計者から、2Dまたは3Dのデータを受け取ります。しかし、2Dと3Dではその検討プロセスが異なります。

従来の方法で、2Dの意匠図でやりとりした場合、構造解析をするためには、そこから芯線を立体的に書き起こす必要があり、そこから構造解析用のモデリングが出来て、初めて解析可能になります。再度、意匠図が変更された場合にも同じ手順を踏む必要があるため、その都度モデリングと解析を行います。

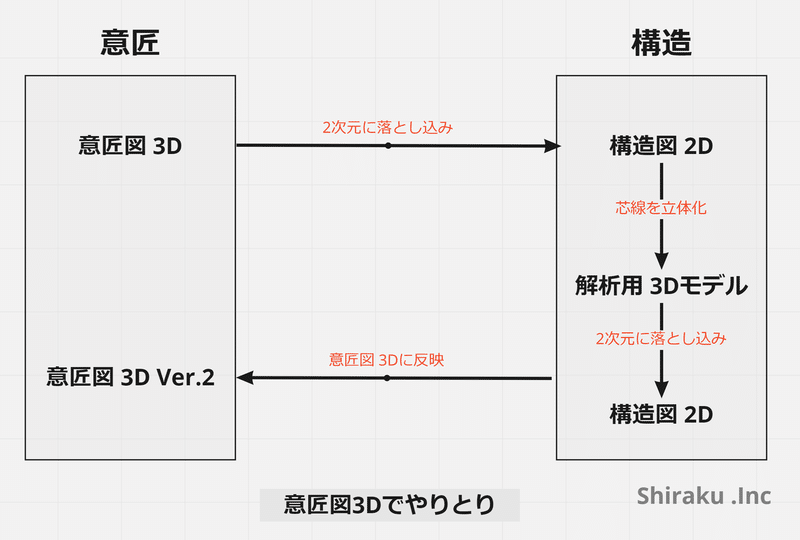

次に意匠設計者から3Dのデータでやりとりした場合です。昨今の3DCADソフトでは、感覚的に建築形状を作成でき、イメージを伝えられるようになりました。意匠設計者が作成するデータは、あくまでイメージのデータ(いわゆるドローイングモデル)が多く、構造設計者はそれらのイメージを受け取り、2Dの意匠図を受け取る場合と同じように、2Dの構造図にする必要があります。そこからさらに芯線を立体的に書き起こし、解析用の3Dデータを作成します。こちらも同様に意匠の3Dデータが変更されれば、同じフローをたどり2Dと3Dともに構造側でデータを変更する必要があります。

3Dの方が、実は大変?

よく言われるのは、3Dでデータを作っていれば、スムーズに検討ができるということです。しかし、これを見ると2D・3Dの工程はかわりません。3Dでやればスムーズになるはずなのに、どうしてでしょうか。

原因は、意匠側で作っている3Dのデータと、構造側で必要とするデータは、同じ3Dであっても目的が違うことです。そのため、意匠で作ったデータをそのまま構造用の3Dモデルとしては使用できないのが現状です。それならば、意匠側が構造用の3Dモデルを意識して作ればいいじゃないか、と考えてしまいますが、それは現実的ではありません。

理由は、設計側の主な仕事は、発注者、構造、設備などの様々な情報を統合して建築物を設計することです。それに加えて、一つの会社内で3Dモデルの作成と編集までを行わなわなければならい状況は大変困難です。そもそも、それを設計側でリソースを割きながらやることなのか?という問題もありますし、設計検討に合わせて編集をハンドリングすること自体が高度なエンジニアリングが必要となり、本来の設計行為とは離れてしまいます。これまでは、各業者が図面を作成し、編集も各業者内で出来ましたが、3Dでデータを管理するようになると負担が大きさが変わってきます。また、プロジェクトにおいて一社が頑張ってやったところで、あまりよい効果を得られません。そのため最近ではデータの管理・編集を専門の会社に依頼し、建築プロジェクトをコントロールしていく発注方式もあります。

ELLという可能性

意匠側で構造に絡む変更が多発すると、とんでもなく労力がかかってしまい、チームが疲弊するという、田村さん自身の経験があります。意匠と構造とのやり取りをスムーズにするために、自由度の高いパラメトリックモデリングと、構造解析ソフトへのコンバートを実装し、生まれたのが『EEL』です。

『EEL』を使用することで、Rhino内で構造検討のあたりを付けられるようになり、素早く検討が出来るようになります。Rhino上で意匠モデルに合わせながら構造部材を配置して構造3Dモデルを作成したり、構造解析モデルを作成して解析やコンバートを行ったり、構造設計に必要な3Dモデルを一貫して作成でき、構造デザインの検討にかかる設計効率があがります。

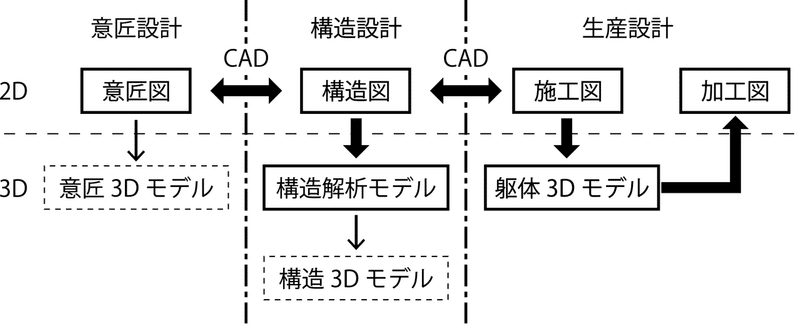

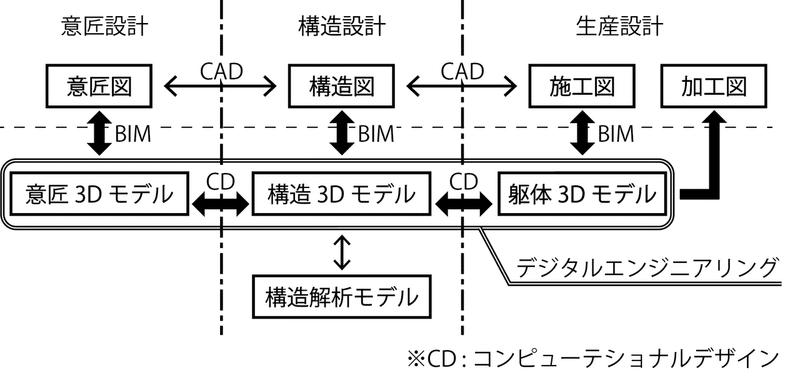

従来の設計検討では、プロジェクトの基盤となるデータが、2Dと3Dの間で定まらない状態にあります。また、検討するためのデータとそれぞれ申請に必要なデータの整合性を確保するため、意匠設計、構造設計、生産設計ともに2Dと3Dを往復しながら編集を繰り返し、多くの時間が費やされてきました。

従来の設計の流れ

しかし、デジタルエンジニアリング領域で建築プロジェクトを進めることができれば、意匠設計から生産設計までをコンピュテーショナルデザインで繋ぎ、検討することができます。それらの検討モデルから必要な時に、必要な箇所を2Dで出力することで、2Dと3D間の調整にこれまでのように時間を割く必要が無くなります。

コンピュテーショナルデザインを活用した設計の流れ

白矩と株式会社DIXおよびラムダデジタルエンジニアリングでは、このように円滑にプロジェクトを進めるため、協業して、プロジェクトをお手伝いしています。(困っている方がいましたら是非お問合せください)

3Dの罠

田村さんとお話をしていて印象的だったのが、『構造が形態の奴隷になってしまう』ということでした。形態に合わせて無理やりに構造を張り付けた結果、何のためにあるのかわからないような材が発生し、形態と構造の関係性が合理的に解けていないことを表しています。よい建築を作るうえでは意匠と構造の両方を考慮した検討が必要です。しかし、昨今では3Dによりイメージをざっくりとかたちにできる反面、建築としては詰め切れないまま検討回数が増えても、いつまでたっても寸法を決めきれず収まらないことがあります。

この問題はひとえに、『設計者がディテールや矩計を描けるかどうかだ』と田村さんは言います。私も経験がありますが、3Dで検討をしていると、細かい部分に目が行ってしまい、今、設計者が決めるべきことから、話がずれて進んでしまいます。これは3Dの罠のようなものです。細かい部分が見えてしまい、気になってしまいます。そして、今課題となっている箇所の解決の糸口として、詳細部のねじの位置やスリットの幅などから探そうとします。

これは見えすぎるが故に決まらないDヒステリック状態だといえます。これまで経験した問題も、そういうことだったのか!と納得しました。もう少し突っ込んだ話は、建築技術2021年12月号 構造デザインの手法にて田村さんが寄稿しています。

今後の理想とされるやり取り

先も話したように、意匠3D⇔構造3Dのやりとりを円滑に進めることや、形態の奴隷から脱却することにおいて、データ作成の手法が確立されつつあります。今後は『EEL』で作った3DモデルをWeb上で解析できたり、資材や製造まで含めたデータが管理できたりすることで、より検討の幅が広がると思います。便利かつ費用対効果の高い、建築プロジェクトが実現できるようになり、少しずつですが、弊社のテーマでもある新たな建築生産プロセスが、おぼろげながら見えてきた気がします。

形態や時間の制約から解放され、よりよい建築が作れればと思います。

--------------------------------------------------------------------------------------

・建築Tシャツ-をお買い求めの方はこちらからご購入いただけます。

・Rhinoceros7をご購入される方はこちらかたご購入いただけます。

--------------------------------------------------------------------------------------