【感想メモ】高畑勲展 膨大な資料 全部繋がっていた

このnoteは展示とは一切関係ありません。個人の感想です。

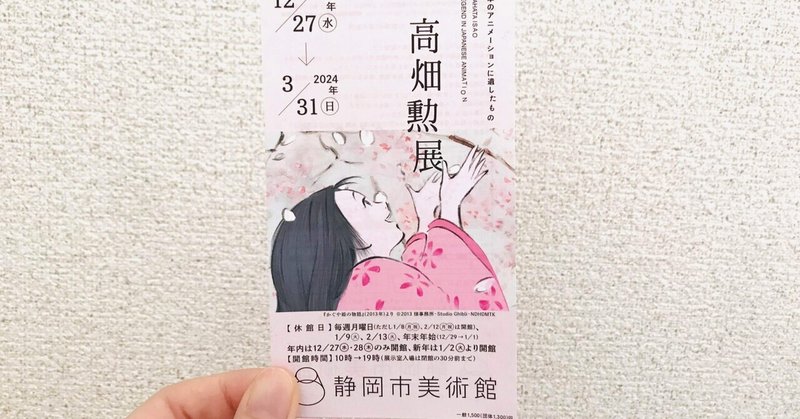

先日、所用があり、静岡に行った。その際に、気になっていた展示へ。静岡市美術館で開催されている「高畑勲展 日本のアニメーションに遺したもの」だ。

スタジオジブリ作品の『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』などの監督として知られる高畑勲。今回の展示は、東映動画(現在の東映アニメーション)時代から遺作となった『かぐや姫の物語』までの軌跡を追ったものだ。

個人的な感想を書いてみたいと思う。(基本的に敬称略。主観が存分に入ったものです。展示内容のネタバレがあります。ご了承ください。)

スタッフと共に創る人

膨大な資料の展示を見て、「スタッフと共に創る」ということを大切にしてきた人だったのだと感じた。

東映時代の『太陽の王子 ホルスの大冒険』の制作では、スタッフからの意見を募った。

場面ごとに揺れ動くキャラクターの心理状況をスタッフと共有するための資料を高畑勲自身が制作していたという。多くのスタッフが関わるアニメーション制作で、共通認識の伝達に重きをおいていたことが伺える。

高畑勲が考案し、宮崎駿が実践した「レイアウトシステム」は、まさに大人数での作業の中、短期間で安定した質のアニメーションを制作するためのものだった。

会場で流れていたVTRで、高畑勲は「出来上がりを想像してから絵コンテをつくる。紙に描くのだから、ムダが出ないように。事前準備が大事。もし書いてから捨てるなんてことになったら、描く人に申し訳ない」といった趣旨のことを話していた。

制作に関わる人の時間や技術への尊重が伺えた。

宮崎駿との仕事

東映時代からスタッフとして仕事をしていた宮崎駿について「彼がいたから今の自分の仕事がある」といった趣旨のことを語っていた(こちらも展示VTRから意訳)。宮崎駿のアニメーションへの「こだわり」もムダにしなかった。

『太陽の王子 ホルスの大冒険』制作時の宮崎駿の提案書には、何を主題に、どう伝えるか、その具体的な手法までびっしりと書いてあった。アニメーション制作に深く向き合う姿勢が読み取れた。

『アルプスの少女ハイジ』の制作では、高畑勲が演出、宮崎駿が場面設定・画面構成を担当。ロケハンを行い、現地の空気感を存分にはらんだ背景が制作された。

背景で伝える

今回の展示で、私自身が獲得した新たな視点は「背景で伝える」ことだ。

『じゃりん子チエ』『セロ弾きのゴーシュ』『おもひでぽろぽろ』『平成たぬき合戦ぽんぽこ』『火垂るの墓』…これらの作品では、時間軸や場面の感情の温度感を観客に伝えるため、背景の風合いや色味・描きこみ具合などをあえて変えている。

『おもひでぽろぽろ』では、思い出の回想シーンと現代のシーンが交互に展開される。それぞれの背景は、光の中にいるような淡い描写とくっきりと写実的な描写に分けて描かれている。

アニメーションと言うと、ついキャラクターの動きに注目しがちだが、実は背景からも無意識に情報を読み取らされていたのだ。

これからは、背景にも注目してみたいと思う。アニメーションの楽しみ方がまたひとつ広がった。

辿り着いた「想像力の余地」

「何をどう伝えるか?」を徹底して考えてきた高畑勲は、リアリズムを突き詰めたのち、「想像力の余地」を残したアニメーション制作に取り組んだ。

アニメーションの均一な線になると、スケッチの状態の生き生きとした印象が消えてしまうことがもったいないと思ったそうだ。

『ホーホケキョ となりの山田くん』は手書き風のシンプルなアニメーションに。しかし、その制作過程は実線を動かす「実践動画」、実践に合わせて手書き風の塗り残しが出るように塗った「輪郭線動画」、塗り残しから背景が透けないように、余白を白く塗りつぶした「内線動画」と3種類の動画を重ねているのだという。

「シンプル」さや「手書き風」をあえて意識的にやろうとすると、とても手間がかかるのだ。

全部入ってる『かぐや姫の物語』

『かぐや姫の物語』では、さらに線画のタッチにこだわった。肥痩、線の途切れ、塗り残し…大勢のスタッフが関わる中、微妙なニュアンスを丁寧に伝えていき、映画全体として均一な風合いに仕上げてあるのは、奇跡なんじゃないだろうか。(伝えられてできるスタッフさんも本当にすごい…)

展示も終盤に差し掛かり、これまで見てきた高畑勲の仕事が一気に脳裏に蘇った。「アニメーションで何を伝えたいか?」「どうしたら伝わるのか?」「品質を均一に保つには?」「スタッフとの関わりは?」「子供の心を解放するには?」「日本のアニメーションとして何ができるか?」「スケッチの躍動感を残すにはどうしたらいいのか?」…これまで試行錯誤して積み上げてきたものが全部入っているのだ、『かぐや姫の物語』には。

最初は「資料が多いな…」と思いながら展示を見ていたのだが、膨大な資料を見たからこそ、最後の感動が大きかった。桜の木の下でくるくると踊るかぐや姫の動画を涙目で見つつ、もう一度展示を頭から見た。

すごい、全部、繋がってる!!!!!

そして、この展示を作り上げたキュレーターさんやスタッフさんの手腕。「映画監督の一生分の仕事と資料をさらに意図をもって編集し、『展示』としてひとつの動線にまとめてある」のだ。畏れおののいた。私はその手のひらの上で心地よく、ころころと転がっていたのだ。

監督・高畑勲の作品として見る

私自身、「映画を観よう!」と思って意識して見始めたのがここ数年くらいのことで、語るのも恐縮なのだが、「監督の世界観」という見方がだんだんできるようになってきていて、映画好きの人たちがしている「好きな映画監督は?」という会話の味も少しずつわかってきた。

そのおかげかはわからないが、これまで自分が「スタジオジブリ作品」として楽しんでいた映画について、「監督・高畑勲」という視点から改めて提示されることにより、それぞれの作品で直接取り上げられたメッセージだけでなく、監督自身がこだわってきたテーマが浮かび上がって来るという可能性に気付き、新鮮な気持ちで美術館を出ることができた。

高畑勲作品、改めて観てみたい。楽しみがまたひとつ増えた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?