”アジア学院”を総合学科の高校で挑戦してみる。 vol.3

intro

5月になりましたね。

いやぁまじで早い。

実は、4月にこの記事をあげようと思っていて下書きを進めていたのですが、

いつの間にか5月になってしまいました。

日本はゴールデンウィークでしょうか?

いいなぁ美味しい物いっぱいたべたいなぁ。。

先週末のお話。

ホストファミリーが週末に旅行に出たため、夕飯を自分たちで作ることに

ひき肉があったので、ミートソースでも作ったろうか!と意気込んで

めちゃくちゃ丁寧に作っていました。

最後トマト缶を入れてベースが完成する手前、事件が。

食料棚にあった”tomato sause”とラベリングされた缶を

疑いもなく開けて50mlくらい鍋に入れたとき、

フワッと甘ーい匂いが鼻から抜けて、

ぺっろと味見をしたところ、まさかのケチャップ。。。。

アメリカ英語では、ケチャップのことをketchupと表記しますが、

イギリス英語は、tomato sauseなんだとか。

いやぁまじかよ!!!!

1缶丸ごと入れなかったのはよかったにしろ、

流石にがっくしきて、ちょっとテンション下がりました。

でもケチャップを根気よく炒めることでどうにか酸味をとばし

ことなきを得る。そんなお話。

なんでこのお話を引っ張り出したかというと、

料理について今日はintroを語りたいからです。

私は、料理が好きなだけの人で

プロフェッショナルなスキルを持っているわけではありません。

Youtubeで料理動画をたくさん見て、ああ自分でも作ってみたいなぁ。

といつも思っていたところ

アジア学院に行ってキッチンで働き、デンマークに行ってもキッチンに立つことが多かったです。

食事は、私たちを幸せにしてくれる素晴らしいものです。

だからこそ美味しいものであってほしい

ハッピーになってほしい

食で幸せになってほしいと思い、

なるだけ、食事を作るときは「おいしさ」にこだわりを持とうとします。

でも次第に我々は、食事は美味しいものでなくてはならないと、

思うようになっているのではないかと、

疑問に思うこともあるのです。

すごく簡単に他の料理人のレシピを見かけられるようになったり

映えるプレートはインスタグラムの投稿を埋め尽くします。

美味しいに越したことはないのはよくわかっているつもりですが、

ですが、美味しくなければ"食"じゃないとも思わないのです。

こうじゃないとだめ、って知らず知らずのうちに思い込んでいくと

苦しくなってきますよね。

ちょっと焦げてもいいし、セオリー通りの材料じゃなくてもいい。

そうやって手を喜んで抜いて、食を楽しみ幸せを感じることができるようになったら

いいんじゃないかなって思います。

よりよくより良い品質を、、、、、

と上昇志向はとっても素晴らしいです。

でも、

少しばかりはそうじゃない、許された”余黒”みたいなのがあってもいいんじゃないかと

思うんです。

てな感じ。

ぜひ、土井さんをご存知なかった方は見ていただきたいナ。

本編へどうぞ。

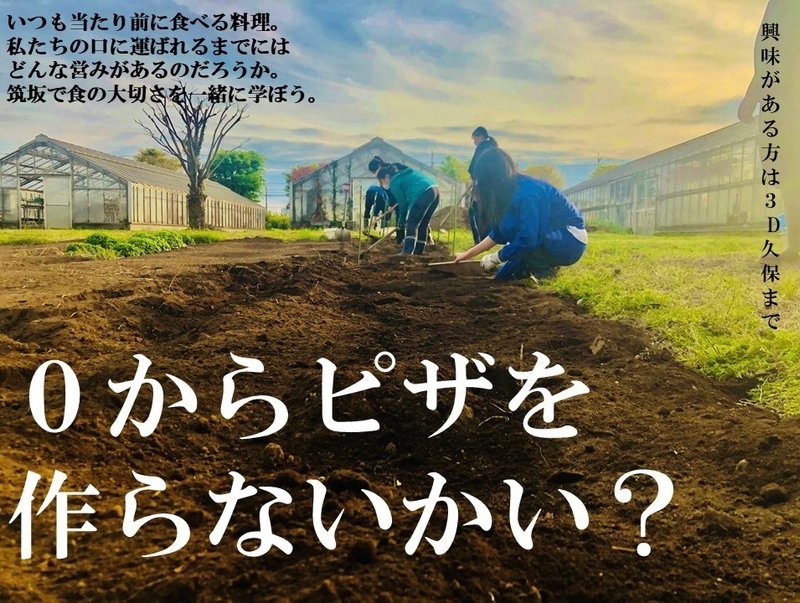

筑坂高校でARIを挑戦した話。

さて、前回はアジア学院(ARI)に校外学習へ行ったよ

というお話をしました。

あれが、2020年の11月

私にとってはものすごい衝撃でしたので、

そのウズウズとした気持ちをどうにかしたい!!

ということで、筑坂高校で始めたこととは、、、

やってみたいをやれる場所

フィールドワーク後、一つ我々に課された課題に

アジア学院での学び・経験をどう高校に還元するか、ということでした。

筑坂高校は、総合学科の学校で生徒が自身の興味関心に合わせて

授業を組み立てることができる非常にユニークな高校です。

カリキュラムは広く枝分かれしており、

農業科・工業科・福祉科・商業科・国際科・IB

さらに科目群から、

園芸・畜産・有機農・工学・プログラミング・服飾・保育・福祉・ビジネス・英語・日本語

といったように、いわゆる学科のような枠組みがあり、

さらにさらに

一般選択科目と呼ばれる、自由に履修することができる授業がありました。

つまりは、誰一人として同じカリキュラムを持つ生徒がいないということです。

みんな興味も関心も違うし、バックグラウンドだって違う。

当然将来したいことだって違うわけなので、学ぶことも変わっていきます。

そして、そうバックグラウンド。

筑坂高校は、国際色に富んでいるとも言えるでしょう。

外国人の先生は何人もおりまして、私のクラス副担任もインドネシアの先生でした。

英語の授業はもちろんのこと、オーストラリアへのフィールドワーク(希望者)も準備されており、

そしてやはりIB International Baccalaureate インターナショナルバカロレア

があったことも大きいでしょう。

そんなこんなで、それこそ多様性に溢れた学校において

アジア学院との親和性というのは高いものだと感じます。

違いが溢れる小さなコミュニティ(学校)の中で、どのように生きていくのか。

大変大きなトピックでありますし、答えがあるものでもありません。

しかし、スピード感ある社会の変化とグローバル化

それに対応する人材に、上記のトピックは切っても切り離せないものでしょう。

だからこそ、

アジア学院で学んだこと・感じ取ったことを筑坂に還元する必要がありました。

振り返ると、当時の先生に「何を君たちは還元できるのか?」

といったような問いを投げられとことから始まったので、

火をつけてくれたのは、先生になりますね。

ここで筑坂の素晴らしいポイントは、

思いついたアイデアを形にできるということです。

確か、あのときフードライフを学校でもできるんじゃないかなぁ、とホワァと思って

当時引率できてくださった5人の先生に相談していくと、

そのアイデアを削られながらもブラッシュアップ。

生徒が持ってきたアイデアに「却下」のハンコを押すことは決してありません。

なんなら職員会議で「却下」にならないために、その手伝いをしてくれます。

(大人の都合があるから却下にならないことはない)

もっと適当な先生がいれば、その先生を紹介してくれて

職員会議に出す頃には、1/4くらいの先生が一度耳にしている案だったり。

私(当時高2)の他に、同級生のT君と、一個下のNさんKさんとチームを組んで

いざ活動を開始しました。

Margherita始動。

筑坂では馴染みのある、

「自主探究活動」というものがあります。

見つけた「課題・問題」を「解決・改善」するために「行動」する。

この一連の探究活動を、自分事として実際にアクションをする。

このムーブメントは筑坂で活発に行われており、

通常、筑坂生に課せられるカリキュラムの探究活動に加えて

自分たちで自主的に自主探究活動が起きています。

説明が長くなってしまいましたが、

私たちも、この自主活動の一環で団体を立ち上げました。

その名もマルゲリータ。

馴染みやすい名前に加えて、活動内容にも沿っていたためこんな感じに命名しました。

この活動において重きを置いたこと

フードライフの実践

学年を跨いだ活動

の二つになります。

これは、アジア学院の大切な要素である

フードライフ・学びのコミュニティ

に当てはまるものであり、その一片でもいいから筑坂で実践をして

筑坂生にも知ってもらおうという狙いで設定をしました。

活動内容

私たちが取り組んだのが、

①ガーデニング

②ARIの学び

③食を分かち合う。

④講演会

の4つだったかと思います。(もうすでにうる覚え)

農業科の先生のご厚意で、農場のうちの一角を貸していただき

そこで有機農に挑戦をしました。

育てたのはトマト。

自分たちで一からピザ作ったらおもろいんじゃね?!

という安直な考えのもと

トマトを育てよお!となり、

これがマルゲリータの名前の由来でもあります。

その他にもアジア学院のことについて調べ学習をしたり、

昼食を活動メンバーと一緒に食べたり、

アジア学院のスタッフさんを講師としてお呼びしたりなど

筑坂高校にアジア学院エッセンスをどうにかこうにか入れようと

試行錯誤しながら活動を続けました。

4人から始まった活動も、12人くらいまでメンバーが増えて、

私は3年生になってから忙しくなり、後輩の皆さんにたくさん助けられながら

卒業まで活動が続きました。

なんと現在まで続く…

これには、さすがに驚いたというか。

自分から始めといて大変失礼ではありますが、

高校卒業後は、アジア学院でボランティアをしてその後デンマークへ飛び、いざ次はニュージーランドだ!と頭がそっちの方にずーと傾いていましたので、

出国する前2月に筑坂へご挨拶に行ったところ、

当時高校一年生だった後輩ちゃん(今ではもう卒業生に)

が、マルゲリータを続けているという

とっても申し訳なく、また嬉しく思う瞬間でした。

というのも、私は0から1にしただけでして、

それは続けるというのはとってもエネルギーのいることです。

負担に思わず、楽しく活動をしてくれていたのであれば嬉しい限りです。

きっと全部繋がっている。

マルゲリータを立ち上げていなければ

多分、アジア学院を卒業後の進路には選ばなかったでしょう。

フィールドワーク後、そんな選択をするなんて夢にも思っていませんでしたし

そのためにしていたわけでもありません。

ですが、きっとマルゲリータの活動をしていたからこそ、アジア学院への道への街灯が一つ点ったんだと思います。

そして、もしマルゲリータの活動に少しでもいいからインスピレーションを受けて

素敵な考えや行動に変わってくれたのならこの上ない幸せだと思います。

この場を借りて、マルゲリータのメンバーの皆さんと手伝ってくださった農業科の先生方にお礼を。Thank you!!

outro

筑坂高校の説明もちょっと挟んだから、ちょー長くなってしまった。

次回は、高校卒業〜アジア学院へ行く。

お楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?