しんすけの読書日記 『榎本武揚』

安部公房の『榎本武揚』が発表されたのは1965年。当時の書評はあまりよくなかった。

安部公房が自己弁明のために、榎本武揚を利用したということが、商業新聞の書評にも観られた。安部公房が転向者だったからだろう。

それが奇縁で十八歳のぼくが安部公房って奇妙な名前の作家に興味を持つことになってしまった。

そこには、榎本武揚を嘲笑しつつ負けると判った戦いに挑んだ男の物語があった。

本書は敗者の美学である。

1965年からの数年を学生として過ごすことになったが、それは自身と他に対する疑いの毎日だったと、今でも思う。

当時の学生運動はセクト間の愚劣な戦いだった。為政者にとって、それは都合良いものだったのでないか。

榎本武揚が幕閣の生き残りとして函館戦争を戦いながらも、明治新政府に迎えられたのは、ある意味の都合良い人間だったからではないのか。

本書を悪し様に評した者たちは、本当に本書を読んだのだろうか。読んでも真意を組み取れなかったのではないか。

そう思えてならない。

ここまでは初読時の感慨を思い起こしながら書いたものである。

文庫化されたことで、単行本にはなかった解説が加えられた。

解説者はドナルド・キーンだ。

そこでは芥川の『藪の中』に触れている。

今更であるが、その着眼の鋭さには唸らされてしまった。

真相を一つの方向性を持って表すことの難しさと、同じ体験をしても人それぞれに捉え方が異なることは多い。

本書は榎本武揚を対象にしたものだが、榎本武揚そのものは多くを語っていない。

榎本武揚の周辺にいた男たち。

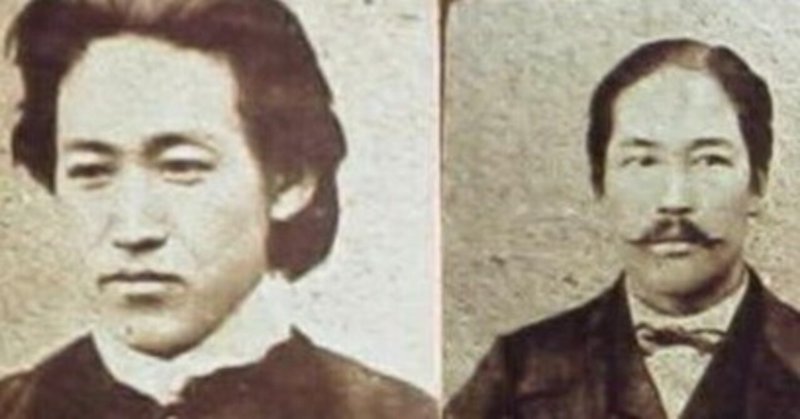

土方歳三

大鳥圭介

新選組の生き残り

などを通して函館戦争に至るまでの虚々実々が書かれているのである。

そこには榎本を英雄のように観る者もあり、その場限りのいい加減さえ感じているものもいる。

榎本武揚を描きながらも榎本武揚が観えてこない。

まさしく『藪の中』である。

さらに面白いことに、榎本武揚よりも土方歳三に重きを置いた書き方になっている。

ドナルド・キーンが『藪の中』を持ち出すとき。人物の不明性もさることながら歴史の不明性にも、考えが及んでしまうのである。

現代という、どうしようもない混沌が歴史そのものであるようにさえ観えるのである。

本当は『砂の女』が読みたかったのだが、部屋のどこを探しても見つからない。最近こういうことが多すぎる。

ってことで図書館の予約をしようとしたら、先約が多すぎて二か月ほど待たされそうだ。何かあったのだろうか。

仕方ないから、気になるもうひとつの本書を読むことにした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?