跳躍進化は二段階で生まれる

昨日の夕方、本屋に行きたくなって家を出て、大分駅ビルにある紀伊国屋書店にいくと、新刊コーナーに河田雅圭著「ダーウィンの進化論はどこまで正しいのか? 進化の仕組みを基礎から学ぶ」(光文社新書、2024年4月30日刊)があったので、迷わず買って帰ってきた。

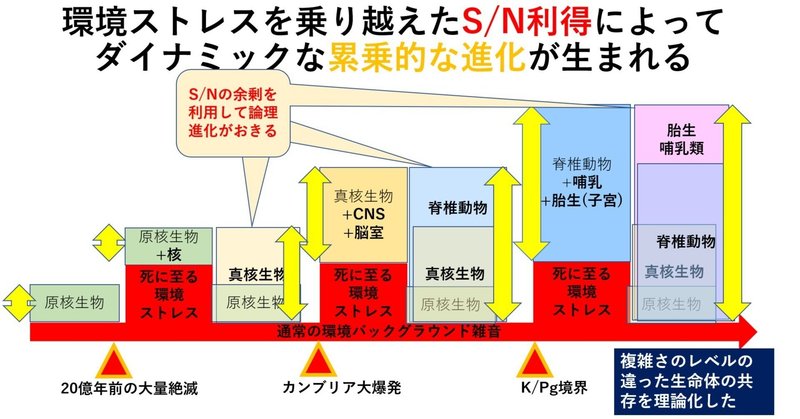

進化とは何かの定義や、進化を生み出すメカニズムについて、専門家の知識が展開されているのだが、僕が2年前の日本進化学会シンポジウム企画「進化の情報理論 低雑音環境のS/N利得が共生進化を生みだす」とはまるで違う説明だった。著者は、このシンポジウムにはいらっしゃらなかったのだろう。

このシンポジウム会場には、大会委員長の斎藤成也先生が、とびこんできて大絶賛してくださったのだった。生々しい記憶がよみがえる。

およそダーウィンを始めとして、木村資生も含めて、進化を論ずる学者は、地球上の生命体が、38億年前に、細胞膜を獲得して生まれ、それが段階的に進化して、今の我々になったメカニズムを解明できていない。

だから、ダーウィンの漸進説がまかりとおっているのであり、河田先生も結局そこに落ち着くほかなかったのだと思う。

河田先生とやり取りが生まれるかどうかはわからないけれども(先生のNoteに書き込みさせてもらったけれど)、とりあえず2年前の進化学会 年大会シンポジウムで発表した内容だけは、ここに書き残しておかなければならないと思う。

一番大事なことは、生命情報、遺伝情報が、4種の核酸によって記述されていて、デジタルであるということ。

デジタルとは何か。これは、フォン・ノイマンの「人工頭脳と自己増殖」(世界の名著、現代科学II)を熟読してもらうほかないのだけれど、

ひとことでいうと、デジタルとは、「自動的に自己増殖し、時として跳躍進化を生み出すメカニズム」である。

どうして跳躍進化が生まれるのか。それはS/N利得のおかげである。

S/Nって何? どうしてS/N利得が生まれ、それをどのように利用するの?

そういう話を、2年前に進化学会シンポジウムで行った。

お手元のスマホの画面に、アンテナピクトが表されている。これがS/Nを表わしている。

アンテナ5本と圏外の差は、80デシベル。デシベルというのは常用対数を10倍した数値なので、80デシベルとは1億(0が8個並ぶ)倍違うということ。

これがどうして進化と結びつくのか。

それは次回のお楽しみということで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?