記事一覧

How to Deal with Scientific Concepts using Sign Reflex Mechanism

Language became digital when syllables were born with vowels. Syllables are discrete, finite and one-dimensional digital signals. It is likely that language is processed by the mammalian sign reflex c

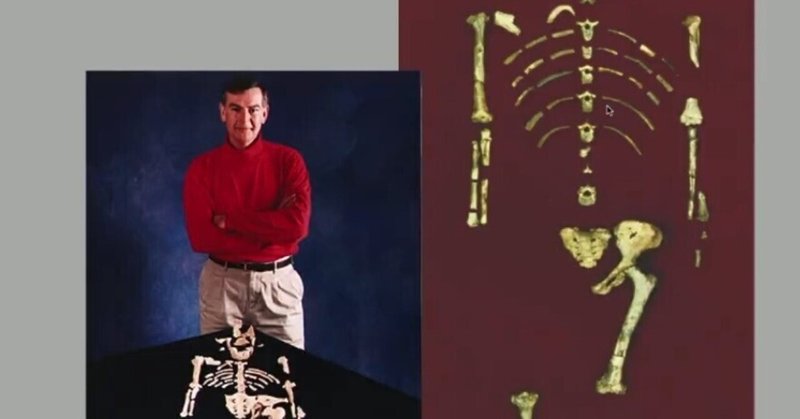

もっとみるルーシーも偽化石だったのだろうか!?

今年(2024年)は、アウストラロピテクス化石発見百周年であると同時に、エチオピアで発掘され、ルーシーと名づけられた化石の発見50周年でもある。

4月6日(現地時間)に、アリゾナ州立大学で行われたシンポジウムをオンライン視聴したが、丸一日、興味深い発表が続いた。僕は途中3時間ほど寝てしまったが、オンライン映像は今もアリゾナ州立大学のサイトで視聴可能だ。(設定を変えると、文字起こしもしてくれ(結

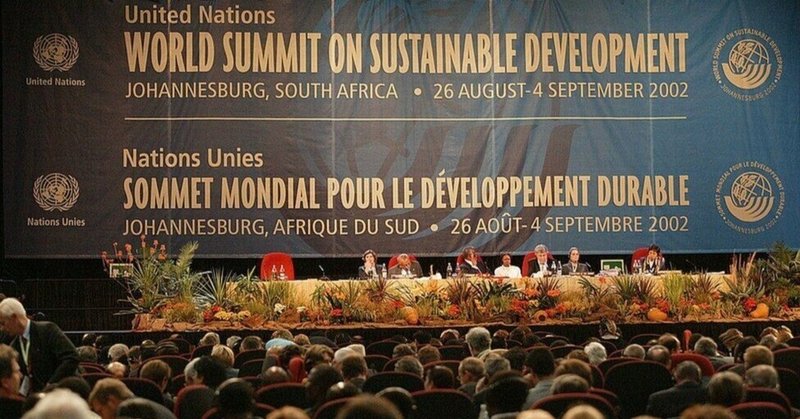

1年間の有給休暇とヨハネスブルグサミット

2002年8月から9月にかけて、南アフリカのヨハネスブルグで行われた「国連・持続可能な開発のための世界サミット」(UN-WSSD)に、日本から派遣されたNGOの宿泊・交通担当幹事として、僕は南アフリカの大地を踏んだ。6月には下見旅行までした。

この経験が、その後、人類学・言語学の研究にかかわるきっかけになった。どうしてヨハネスブルグサミットに出向くNGOと付き合うようになったのか。今、思い返して

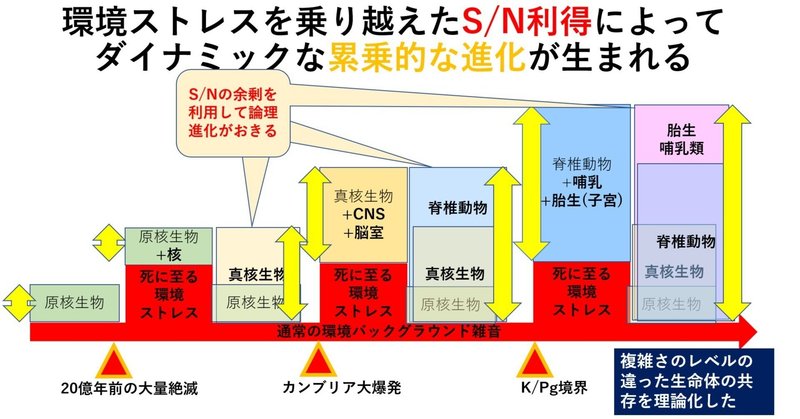

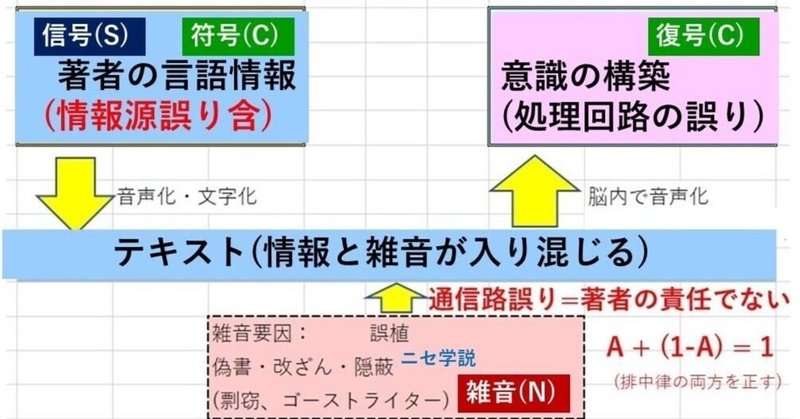

デジタル信号処理の脳室内免疫ネットワーク仮説 ー 言語情報の前方誤り訂正に向けて (第5回)

4.6 bitの双方向性を生かした検索とカタログ

インターネットが,検索エンジンや図書館のOPAC (Open Public Access Catalog)サービスを提供するようになって,我々は過去の人々が書いた書籍や論文を容易に閲覧・入手できるようになった.

スマホやパソコンからインターネット検索エンジンにキーワードを投入すると,たちまちのうちに関連した情報のリストが提示される.人類の文

デジタル信号処理の脳室内免疫ネットワーク仮説 ー 文法と概念の生理メカニズム (第4回)

4. 脳室内免疫ネットワークの活用 脳室内の免疫細胞の成熟と相互ネットワークによって成り立っている言語処理のメカニズムはIF A THEN Bの論理によって実現している.この論理を音節の時間的離散性,文字の不滅性,bitの対話性に適用するにはどうすればよいか,すると何ができるかを以下で論ずる.(得丸2020b, 2020c, 2021b)

4.1 文法:片耳聴覚で文法処理

ヒトは,赤

デジタル信号処理の脳室内免疫ネットワーク仮説 ー 音素の誕生と音節の三段階進化 (第3回)

3. デジタル信号「音節」の起源と発展3.1 デジタル化のはじまり

哺乳類のコミュニケーションは,鳴き声の波形が意味(喜怒哀楽)を,声の大きさがその大小を表す.群れで共有できる記号数は最大でも数十にとどまる.例えば,怒り,求愛,服従,敵,餌といった記号だ.

一方,ヒトの言葉は数万あり,必要なら無限に作り出せる.ヒトの語彙数が多いのは,音素の順列で言葉をつくるからだ.アサ,アシ,アス,アセ

デジタル信号処理の脳室内免疫ネットワーク仮説 ー 言語獲得装置(LAD)の分子構造 (第2回)

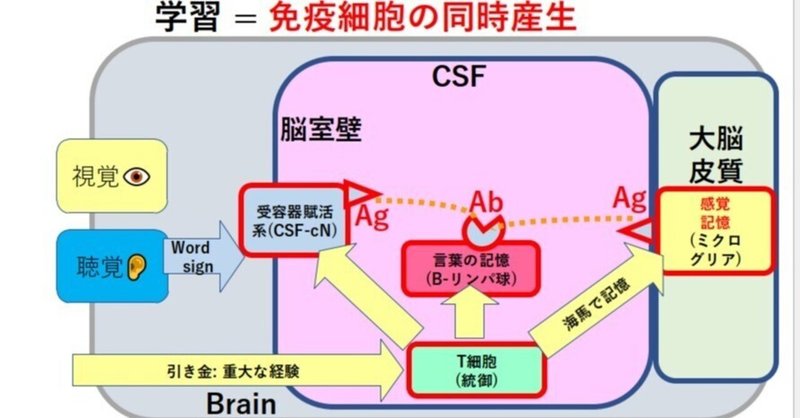

2. 脳室内免疫ネットワークが言語を処理

2.1 IF A THEN Bの回路

言語学者の鈴木孝夫(1956)は,動物社会学者のティンバーゲンの観察結果をもとに,言語の論理構造を可視化している.

図1は,ある視・聴覚刺激の入力が,記憶にあるAであるときに,「Aが入力されたらBをしなさい」(If A then B)と行動を指示する.図2は,少し複雑で,「Aが入力されて,その運動方