【セルフケア】動かすストレッチ、首肩のセルフケア.vol2

こんにちは!

トレーナーの篠崎です。

赤坂のパーソナルトレーニングスタジオでトレーニングとコンディショニングをご提供させて頂いております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【自己紹介】

理学療法士として病院、施設、在宅医療でリハビリに従事する傍ら、ピラティスインストラクターとしても活動をしていました。10代から100歳までの方のお体のケアをさせて頂く中で障害予防から健康寿命を伸ばすことの重要性を感じ、今はパーソナルトレーナーとして活動をしております。

医療的な姿勢や動作分析・バイタルサインや筋骨格などの身体評価、ピラティスの効率的な運動を活かし、お体にあった動作や負担の少なくなる動作のご提案をしながらトレーニングを行っております。

また、触診評価を用いて筋肉の施術やストレッチなどのコンディショニングを行い、評価・トレーニング・コンディショニングからお体のケアを行っています。

1人でも多くの方の健康寿命を伸ばし、活き活きした元気な日本へお役に立てれば幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いつも投稿をご一読して頂き、誠にありがとうございます。

お陰様で、前回の投稿でさらにスキも100に届き、フォローを頂蹴るようになり、もう少しで100名に届きそうです。

フォローとスキのボタンを押して頂いた皆様、ご一読頂いた皆様、これから読んで頂く皆様、誠にありがとうございます。

皆様のお身体やご健康にお力添えができればと思います。宜しくお願い致します。

本日は肩甲骨を使ったストレッチとエクササイズをお伝えさせて頂きます。

先日、お客様より仕事中に首肩凝りが出てしまい、伸ばしたら痛くなってしまったとご相談を頂きました。

適度なストレッチで、お仕事の合間にできるようにいくつかメニューを作らせて頂きました。

お客様のご厚意も頂き、noteで皆様へのご共有のご了承も頂けましたので、ぜひお試し頂ければと思います。

お仕事の合間や休憩中、朝やお仕事終わりの体操でお体のコンディション調整のお役に立てれば幸いです。

【首肩凝りについて】

首肩凝り、腰痛は国民病とも言われています。特に海外では腰痛はありますが、肩凝りはないと言われています。首肩凝りは日本特有なのかもしれませんね。

首肩凝りでお悩みのお客様のほとんどがデスクワークや連続の会議や立っていても下を向いて作業されている方など頭が前に出やすい姿勢を取られている方が多いかと思います。

同じ姿勢、同じ動きは前回お伝えさせて頂いたように普段のかかる場所が同じ場所にかかります。

イメージとしましては、曲がっている関節を支点として、体が傾くとそれ以上傾かないように筋肉で支えています。その支えが長く続くと筋肉が硬くなり凝りへと変わります。

いくつか例の写真を載せさせて頂きます。

赤い点が姿勢をチェックする指標、赤い線が姿勢の体の並びを示します。

1枚目の写真は指標が直線上にあり、線も真っ直ぐとなっており、体の負担が少ない状態です。

それ以降の写真は指標が前後に乱れ、線もジグザグになっています。

こうなりますと、背中も丸くなり、青い点の関節が曲がってしまいます。黄色線の部分の筋肉に力が入り、体を支えます。そして、黄色の丸のように折れ曲がった関節はさらに力が必要となり、関節へも負担がかかります。

頭、耳、肩、太腿の骨が直線に並んでいます。

【首肩凝りと対処について】

首肩凝りの多くは、頭と体の位置関係が変わることで起こります。

人によって体型や筋肉量、持久力も違いますので姿勢の取り方も様々です。

ストレートネックであったり、首の反りが強くなっていたり、反りが逆になっていることで首から肩にかけての筋肉が張り、循環不良が起こります。

生活上の習慣で姿勢が変わってしまうことで、骨の配列や関節の構造が変わり、筋肉や靭帯・関節で支えなければならなくなります。

筋肉の支えが続くことで筋肉内の血管が締め付けられ循環不良を起こし、凝りへと繋がっていきます。

固まった姿勢をそのままにしておくと脳はその姿勢が普通の姿勢と勘違いをします。

固まった姿勢で生活上で何か動作を行う際、庇った動き(代償動作と言います)となってしまい、特定の筋肉や関節へ負担をかけ、さらに違う代償動作を生んでしまいます。

こうして、元々あった首の弯曲が形を変えてストレートネックや反りが強くなったり、逆の形に変わってしまいます。

元々は首の骨には前弯があり、4〜5kgの頭の重さを最小限で支える構造をしています。

【こちら、訂正させて頂きました🙇♂️】

また、首の骨は胸椎(肩甲骨の内側あたりの背骨)と連動して動きます。胸椎は肋骨と肩甲骨とも連動して動きます。

ですので、姿勢が崩れる場合の多くは上半身がまとまって崩れるパターンが多いです。

首肩凝りを整えるには首だけのケアでなく、周りの関連する関節や筋肉も整える必要があります。

現代の生活では、良い姿勢でずっといることは難しくどうしても姿勢は崩れてしまいます。

良い姿勢でいることを心掛けることも大切ですが、日々のケアをして溜まった疲れを癒して頂くことは体にも心にも大切なことです。

それでは、ストレッチについてお伝えさせて頂きます。

【椅子を使ったストレッチについて】

本日は椅子を使って、肩甲骨から背骨と首にアプローチするとセルフケアをお伝えさせて頂きます。

Instagramに動画も載せさせて頂きました。

①胸のストレッチと肩甲骨回し

最初は胸のストレッチからです。

背もたれを握り、胸を突き出します。この時、肩が

上がらないように肩甲骨を寄せる意識もしましょう。胸を突き出すことで肩の前、鎖骨の下、胸が伸びます。この状態で呼吸をしながら30秒ほどキープします。

心地よい程度から伸ばしていき、少しずつ伸ばしましょう。痛みや無理な伸びるを感じますと防御反応で筋肉は硬くなってしまいます。肉離れや関節を痛めてしまいます。

胸の前を伸ばすことで首の前、鎖骨、肩、肋骨の動きが出やすくなります。全体を解し、循環を良くすることも首肩凝りの解消には大切です。

次に、肩甲骨を回します。肩甲骨を回すことで肩甲骨、肩についている筋肉が動きます。肩甲骨回して実際に筋肉を使い、循環を良くしていくことが目的です。軽い凝りでしたらこの時点で肩甲骨や肩の動きが軽く感じる方もいらっしゃいます。

左:浅層、右:深層

②体の捻り

2つ目は上体捻りです。シンプルなストレッチですが、奥が深いのがこのストレッチです。

まず、体のラインを作ります。このラインを揃えることで人間がもつ背骨のS字を作ることができます。本来、背骨がS字の状態が動きやすい構造です。捻りも動きやすい形を作ってから行いましょう。

この時点で詰まりを感じる場所は硬くなっており、動きが出にくい場所です。

次に、捻りの動きです。背もたれに手をかけ、反対の手は膝から太腿の辺りにかけましょう。

この時、姿勢を崩さずにスタートの真っ直ぐの姿勢で捻りができるようにしましょう。

お辞儀や腰を反ってしまうと、局所的な捻れが出てしまい痛める原因となります。

また、腰を捻る方もよくいますが、狙う場所は『肩甲骨周り』です。捻った際に肩甲骨から背中、反対は胸から肩の前、肩甲骨周りの背骨が捻れる感覚が出ます。

肩甲骨や胸を動かすことで肩甲骨から首、胸から首周りの筋肉が解れます。

この時もやはり気持ちの良い範囲で行います。無理に捻ってしまうと動きやすい部分の背骨だけ動いてしまい、痛めてしまいます。

捻った状態で深呼吸をしながら30秒ほどキープします。

肩甲骨周りの背骨(胸椎)は肋骨に囲まれており、硬くなりやすい場所です。

この場所が硬くなると動かしやすい首や腰で庇います。このストレッチで腰を狙ってしまうと体の硬い場所と柔らかい場所のアンバランスが生まれてしまいます。柔らかくなった腰だけを使った生活をしてしまうと腰痛やギックリ腰にも繋がります。背骨の動きも全体的にバランス良く動くようにすることで負担を分散することができます。

左:深層、右:浅層

③肩甲骨を動かして胸のストレッチ

①〜②で全体的な動きを出しましたので、ここからピンポイントのストレッチを行っていきます。

3つ目は胸の開きを作ります。胸の開きを作ることで巻き肩が修正され、肩が本来の位置に戻りやすくなります。

先程お伝えさせて頂いたように、首と胸椎・肩甲骨は連動して動きます。肩甲骨が前に巻いてしまうと背中は丸くなり、首も丸まってしまいます。

肩甲骨を動かして、胸から肩の前の詰まりを取っていきましょう。

まずは背もたれに寄りかかり、胸を開きますさらに手を挙げることで伸び感が出ます。

この状態から胸を開いたまま手を下げていきます。胸を開いてゆっくり大きく羽ばたくような動きです。

この動きをすることで胸の前の筋肉と肩関節の前が開きます。前側の硬さが取れることで肩甲骨も後ろに寄せやすくなり、背骨を伸ばす動きが広がります。

左:浅層、右:深層

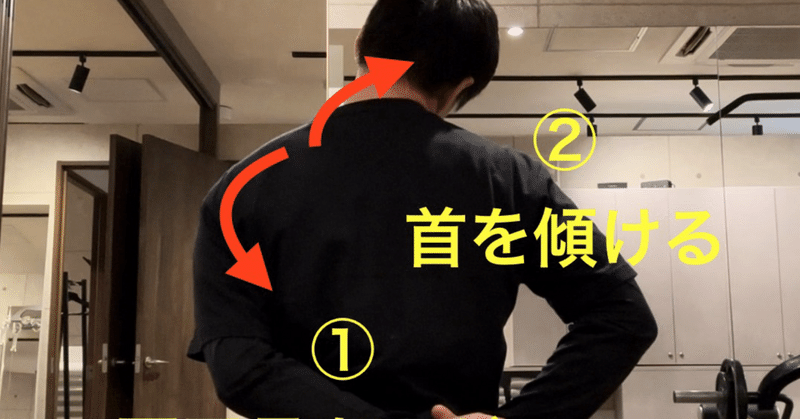

④肩から首のストレッチ

4つ目は肩から首のストレッチです。首のストレッチは伸ばしすぎてしまうと痛めてしまう可能性もあります。無理に伸ばさず、ゆっくりと気持ちの良い範囲でストレッチをかけましょう。

後ろで手を組み手を引き下げることで肩甲骨も下がります。肩が下がってから首を傾けることで硬くなりやすい僧帽筋や肩甲骨挙筋という筋肉を伸ばすことができます。この時も30秒ほどかけてゆっくり伸ばします。

左:深層、右:浅層

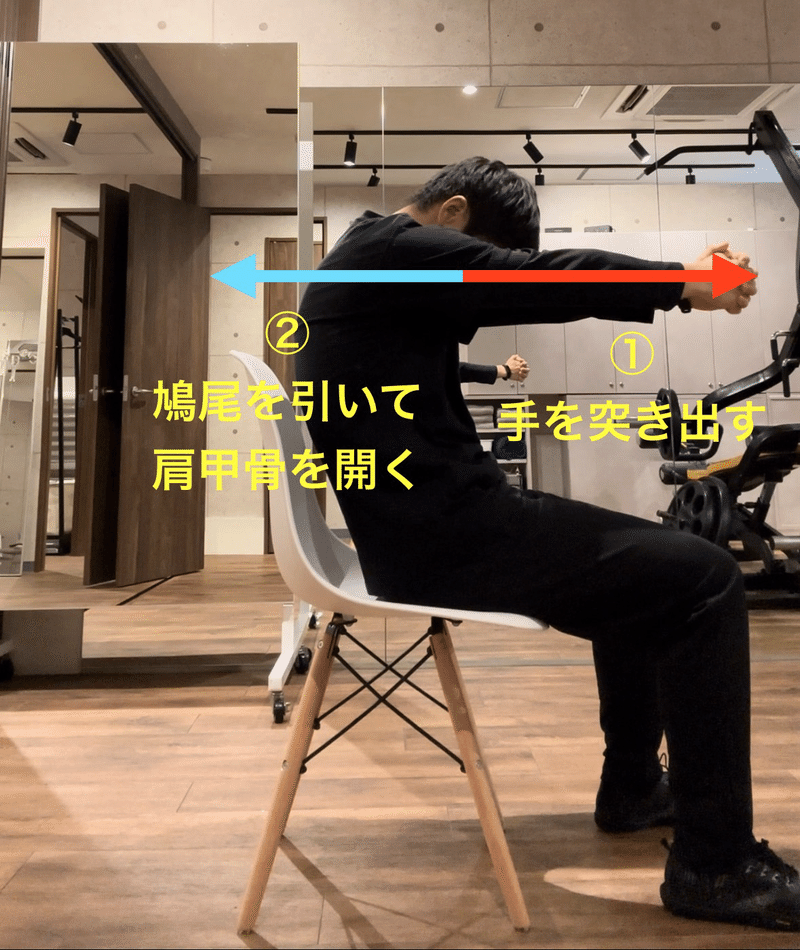

⑤背中のストレッチ

最後は肩甲骨を開き、背中のストレッチを行います。まず、前習えの姿勢で手を組みます。

次に両手を突き出します。両手を突き出すことで肩甲骨も開き、背中の筋肉が伸びます。

さらに鳩尾(みぞおち)を引き、背中を丸くすることでさらに肩甲骨が開きます。

この状態で30秒ほどストレッチをしましょう。

この動作では腰を丸くする方が多いです。今回は腰ではなく、肩甲骨を開くことを意識しましょう。

左:深層、右:浅層

以上が肩甲骨を使ったストレッチとエクササイズです。

①〜⑤は肩甲骨を使い、前後・左右の方向、捻りと様々な方向からストレッチを行うことができます。色々な方向から動かすことで筋肉や関節全体が解れ、全体的な循環を良くすることに繋がります。

また、肩甲骨や背中をほぐすことで首肩周りだけでなく、腰回りの筋肉とほぐれやすくなります。

腰痛が強い場合には無理に腰を伸ばさず、腰より上の筋肉をほぐしましょう。

以前お伝えしたストレッチを合わせることでさらにリラックス効果に繋がります。

お時間が中々取りづらい場合は1つずつでも構いません。同じ姿勢でいるよりは体を動かして頂く方が体には良いです。

本日もご一読頂きまして、誠にありがとうございました。

お仕事の合間やご就寝前のストレッチにお役立てできれば幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後にスタジオの情報をお載せさせて頂きます🙇♂️

〜Salon De Oasis〜

赤坂駅から徒歩5分、溜池山王駅から徒歩3分です。

国家資格所有の担当トレーナーがつき、トレーニングからコンディショニングまでを1人のトレーナーがご対応させて頂きます。

サービスごとに担当が変わりませんので、お体の状態を把握し一貫してご対応することが可能です。

また、機能的な体作りを目的としていますので、お客様のニーズに合わせてご対応させて頂きます。

お仕事のパフォーマンスやクオリティを維持を目的としたご経営者様やマネージャー職のお客様やオペ後や外傷後のトレーニングやリハビリのご対応もさせて頂いております。

男性だけでなく、女性のお客様もご利用されています。

スタジオの空き枠についてですが、木曜日の午後枠がご利用可能でございます。

また、個人のお客様や企業様へ出張でトレーニングやコンディショニングのご対応させて頂いており、火曜日AM.、水曜日AM、木曜日AMが出張のご対応可能でございます。

ご興味を頂けましたら、お気軽にご連絡頂けますと幸いです☺️✨✨

いつもありがとうございます!

私もインスタもやってます😄✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?