DXでCXしてIXしちゃう時代の「DXの思考法」6

しのジャッキーです。ESG/SDGsについてや、世界標準の経営理論についてばかり投稿していますが、実はIT企業に属していますので、ときどきITのことも書きます。

本って乱読しているのですが、読みっぱなしだといまいち頭に定着しないので、アウトプットを伴わしていきたいものです。ということで「DXの思考法」についてまとめてます。以降、本書の内容の忠実な引用などではなく、私自身の理解をもとに、意訳・要約しておりますのでご了承ください。今回は第6章のまとめです。

第1章のまとめ的なもの

高速変化の時代なので、今のスナップショットは一瞬で陳腐化するので、近未来をイメージして白地図を描く必要がある。本書は第2章~第4章で、デジタル時代の白地図を説明する。第5章~第8章で、白地図に自らを書き込み、地図を書き換えるとはどういうことかを説明する。

第2章 抽象化の破壊力のまとめ的なもの

デジタル化は、共通的な手法(標準化)で解がでる範囲の水位が上がっている。そのメカニズムは、層・レイヤーが積みあがる構造、ミルフィーユ構造にある

第3章デジタル化のかたちレイヤー構造のまとめ

デジタル化のかたちはレイヤー構造を使ったネットワーク。ビジネスの要素をばらして、レイヤー間で組み合わせ可能にする。そのレイヤーを増やしていき、組み合わせネットワークを深くしていく。そのネットワークの中から、得たい出力(価値)を引き出せるように整備することが効率化とイノベーションの源泉になる。

第4章 デジタル化の白地図を描くのまとめ

あらゆるサービスがデジタル化する中で、デジタルインフラがレイヤー化して組み合わせて進化し続ける構造になった。これは、デジタルサービスにアクセスしてくるUIレイヤーおよび顧客体験を作るUXレイヤーにおいてもデジタル同様レイヤー構造をとることで、価値の最大化が可能となる

第5章 本屋にない本を探すのまとめ

デジタル化に即したサービス提供システムのマップを描きそれを実現する経営を目指すことで、ヨコ割りの組織風土を実現できうる。そのためのマップは、顧客体験・課題を頂点に要素分解、その要素を実現するデジタルテクノロジーが開発要・カスタマイズ要・普及済みかを事例含め見極め、自社システムを重ね合わせたものである。このマップを俯瞰することで真に集中すべきポイントと実現方法を考えることで経営戦略に昇華できる。

第6章 第4次産業革命とは「万能工場」をつくることだ

第4次産業革命は、以下のような3度の産業革命に続くものであり、日本ではSociety5.0という考え方を提唱している。これは、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会を経て、五番目の社会の姿に至るという意味で使われている。

第1次産業革命:18世紀の蒸気機関の発明を通じた近代工業化

第2次産業革命:エジソンやフォードに代表される電力活用、自動車の普及

第3次産業革命:インターネットによるデジタル化

テクノロジーと形容詞を結びつける構造やシステムの欠如

著者の問題意識は、第4次産業革命をめぐる議論では、AI、IoT、量子コンなどテクノロジーと「指数関数的」「オープン」「人間中心」「アジャイル」といった形容詞の組み合わせて議論されているが、それらを結びつける構造やシステムの議論が欠けていることだという。

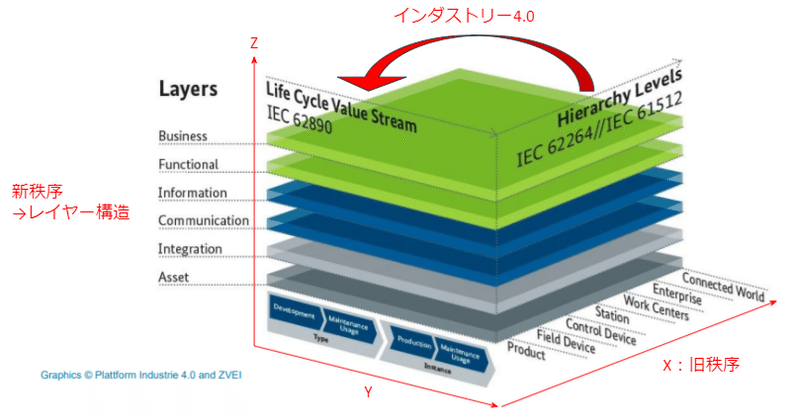

インダストリー4.0もレイヤー構造

先の第4次を示す構造・システムの欠如に対する解を模索する中で、著者はドイツ政府が提唱するインダストリー4.0の構造図を読み解き、提唱者であるヘニング・カガーマン氏と議論しわかったことを解説する。

以下の図がインダストリー4.0のアーキテクチャーです。X軸に示されるのが現状のピラミッド構造です。これをY-Z軸で示されている製品ライフサイクル(Y軸)とレイヤー構造(Z軸)で実現していく形へ変革することがインダストリー4.0だとしています。その時、いきなりX軸のピラミッド構造からガラッと切り替わるわけではなく、当面は既存機器間のデータ連携及びそのための標準化が必要であるとしています。

RAMIモデル(URL)および「DXの思考法」より篠崎作成

また、カガーマン氏によれば、インダストリー4.0のイメージは工場もソフトウェアと読み込むデータを入れ替えるとつくるものが変わるようになる「万能工場」だと言います。つまり本書でこれまで述べてきたソフトウェアが体現するレイヤー構造に製造業の姿も変わるとしています。その上で、日本においてもその先進事例があるとします。

ダイセルの取り組んだ課題の背景

それはスマホの保護フィルムや、エンジニアリングプラ、エアバッグのインフレーターなどを生産する化学メーカーのダイセルです。2000年代の初め、ダイセルは「円高による国内工場のコスト競争力低下」「迫る団塊世代の熟練従業員の大量定年退職」の2つの課題に対して、主力である網干工場の生産革新に取り組みます。このプロセスと哲学にDXの真髄があると言います。

ダイセルのDXのプロセスと哲学

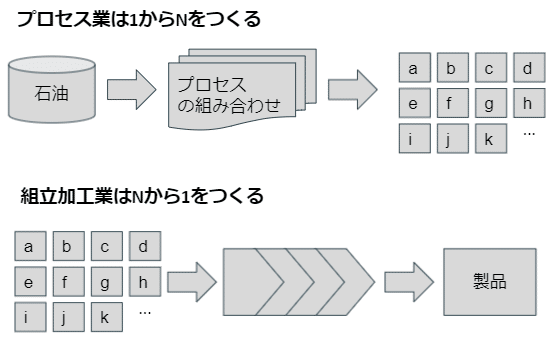

ダイセルの取り組んだがDXは「熟練オペレーターのノウハウの収集と定式化」です。そもそもダイセルのような化学メーカーはプロセス業といわれます。突き詰めれば石油から様々な製品を作るプロセスのコントロールが要で、生産性はそのプロセスの安定性で決まるため、それを司るボードマンというオペレーターのノウハウが重要です。

といってもオペレーターが様々な指標やグラフが表示されるモニター、マニュアル、を見比べながら兆候を探ります。しかも複数企業が合併してきているので、工程によって呼び方やデータ体系なども異なっていました。そのため、そういった部門の垣根を超えた標準化が必要でした。

その上で、熟練オペレーターのやっていることをベースにデータ同士の関連や、どういった順番で作業をするとスムーズにできるのかといった業務の構造化と、オペレータのユーザーエクスペリエンスの向上を行いました。

しかもダイセルはこれらの作業をすべて自前で行うことで、ベンダーロックインや過度なカスタマイズによるレガシー化、ブラックボックス化といった、昨今のDXのきっかけとなった経産省のDXレポートで言われる2025年の崖に書いてあるような課題を回避することが当初から哲学としてあったそうです。

ダイセルが見据えていたDXの神髄

化学メーカーがプロセス業であるのに対して、自動車など部品をくみ上げていく製造業は組立加工業であり、突き詰めると2つの違いは1からNをつくるか、Nから1を作るかになります。

書籍をもとに篠崎が作成

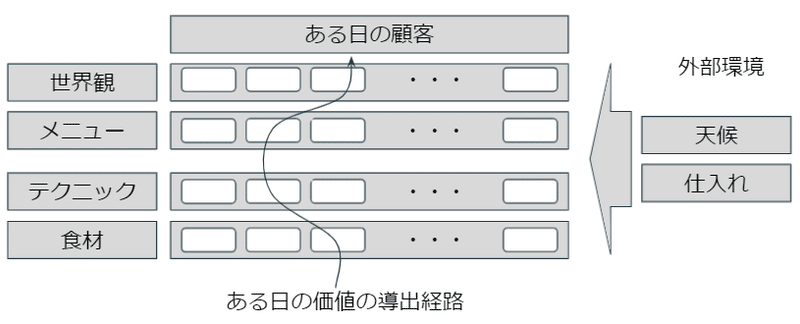

この時、プロセスの挙動をデータでセンシングし、必要に応じた介入がしやすいように変えていったことになります。また、真ん中のプロセスは、第3章の例示したように、素材と調理のテクニックの組み合わせパターンであり、疎結合にして、組み合わせて利用可能になっていくというところまで見通すことがDXの神髄だと西山氏は言っていると理解しました。

図の詳細は第3章のまとめ参照

つまり突き詰めると、プロセス業のある工場でできたことは、化学産業でも鉄鋼業でも他のプロセス業へ適用可能という発想がダイセルにはあり、実際に自社の生産革新の仕組みを外販するところまで昇華しました。以下、2005年ごろの東洋経済の記事にこのように記載があります。

網干工場を見学に訪れた企業は延べ500社、約4000人に上る。まさに“ダイセル詣で”とも呼ぶべき光景だ。コンサルティングの要請も多く、ダイセル化学は2005年から、横河電機と協業で「知的生産支援コンサルティング」として、同方式を外部の顧客へ販売してきた。今では順番待ちの引く手あまただ。

西山氏の見立ててでは、製造業では、組立加工業もプロセス産業的になっていく、というのがDXのもたらす帰結だろう、としています。

サイバー・フィジカルの融合

ダイセルの取り組みをサイバー・フィジカルという観点で見ると、プラントの中で起きているプロセスを、データで推定することはサイバー側でのシミュレーションであり、それをもとに実際のプラント、つまりリアル側に適用します。

このときに、サイバー側はリアルなもの・ことに縛られないので、自由に発想が可能です。つまり、タテ割り構造に縛られるヨコ割りの発想が可能です。このサイバーとフィジカルを融合させて考えることで、タテ割りの垣根を越えて、様々なパターンを見出す能力がDX力の神髄だと西山氏や言います。

DX力=垣根を越えてパターンを見出す能力

顧客体験(UX)でも発想は共通

西山氏はアフターデジタル2で著書の藤井氏が警鐘を鳴らしたオンラインとオフラインの体験を融合していく(OMO:Online Merges with Offline)において課題にも触れます。藤井氏が問題視したのは既存の顧客との関係や接点を個別に無理にデジタル化することです。手段が目的化してしまうのです。そうではなく顧客からみた体験の物語(ジャーニー)や世界観をより良いものにしていくために、オンラインとオフラインにおいても「DX力=垣根を越えてパターンを見出す能力」が重要だとします。

第6章のまとめ

第4次産業革命やインダストリー4.0もソフトウェアが体現するレイヤー構造に製造業の姿も変わること。日本においてダイセルがプロセス業で先進事例。製造業はプロセス業化していく。サイバー・フィジカルを融合してとらえてリアル側の制約という垣根を越えてパターンを見出す能力がDX力

第6章もまとめと言いつつ4000字近い記事になってしまいました。。。さて、第7章では、会社の将来像を、サイバーとフィジカルの全体として表現し、変化の可能性も取り組んで表現していくための方法として「アーキテクチャ」を取り上げます。

DXについての記事は以下の「マガジン」にストックしてますので、併せて覗いてみてください。

ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。

しのジャッキーでした。

Twitter: shinojackie

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?