第4回テラロックレポート

もう一カ月以上たっちゃってるんだけど、かつ今観光についての話…と思いつつ普段書かないタイプの内容だったので、UPしておく◎

(こちらは自分の書いた記事にテラロック文章講座でH氏が赤入れをして下さったものになります)公式のレポートはこちらです。

第1部 JTIC.SWISS代表 山田桂一郎氏トーク

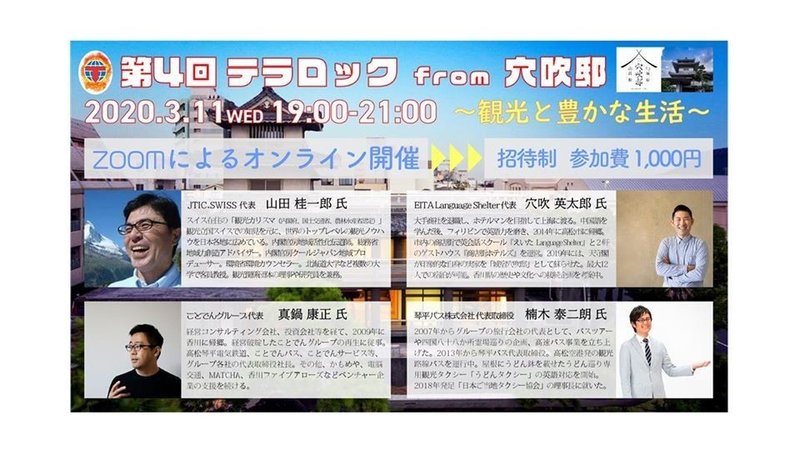

2020/3/11にオンライン開催された第4回テラロック。

第1部は、観光地はどのようにアプローチしていくべきかを、テラロック主宰の寺西康博氏がゲストの山田桂一郎氏から聞き出した。スイス・ツェルマットの観光局での山田氏の経験を踏まえ、日本との比較を織り交ぜながらセッションは繰り広げられた。

地方で長期滞在観光客を獲得していく重要性

山田氏は「日本人は観光というと、グルメや観光スポットへの訪問を目的にしがち」と指摘した上で、受け入れ側に長期滞在を視野に入れた体制づくりが必要と唱える。ローカルでこそ、その土地ならではのライフスタイルを楽しめる提案ができるのではないか。例えば、スイスのチェルマットは日帰りで観光に来ても満足度が低くなってしまう。長期滞在してこそ良さがわかる場所であり、それこそライフスタイルを楽しむような人がターゲットだ。そもそもヨーロッパはバカンスとして旅行を楽しみ、元気になるために旅行へ行く。日本人は文化的に「バカンス」という文化が無いこともあり、この感覚が薄い。日本には長寿、和食、健康的なライフスタイルという魅力があり、インバウンド向けにそれらを体験できる長期滞在提案のチャンスがある。

マーケティングで重要なのは国別の対策ではなく、ポジショニング

オンライン参加者から、「中国や台湾からの長期滞在に向けたマーケティングのポイントは」と問いが出る。山田氏は「観光において、国別・地域別で顧客を区分できるというのは勘違い。大事なのはポジショニングであり、それが明確であれば選ばれる場所になる」と回答した。どんな部族や種族・どんなことに深い興味を持っている人に来てもらいたいのか。一つの国の中にも様々な人がいる。更に、オリジナリティのある価値・テーマを考えてお客様に「行きたい」と思ってもらうことを大事にする方が経営効率的にも良い、と補足した。

「ホームページの多言語対応はどうするのが良いか」と追加の質問が飛ぶ。山田氏は「多言語表記は、地方こそ不要」と断言した。日本の地方に来るような旅行スキルの高い人なら、大半は英語ができるはずだからだ。さらに言えば、来てほしいお客さんの言語に対応すれば良い。例えば、岐阜県飛騨市で多くの訪日観光客を受け入れているsatoyama-experienceの言語対応は日本語・英語のみである。日本に来て体験型滞在をするのに、これくらいの理解ができる人じゃないと楽しめない。それ故、対応としてはマッチしているのだ。ホームページで多言語対応し、訪問者から「受け入れ環境がある」と誤解される方が満足度が下がる。よりわかりやすく、と多言語対応しがちだが、「これくらいのレベルの言語対応エリアです」と示すことで、その土地に適した旅行者が来るようになり、自ずと満足度を担保できる。

「観光地」から「感幸地」へ

「グランドデザインを考えたときに、観光客の満足度を上げるのは当たり前。大事なのは受け入れ側の地域が将来的に "やってよかった" と思えることであり、それには観光関係者以外の潤いが必要」と山田氏。例えば、京都は人気の観光地だが、経済的に上向いていない。何のための経済政策をしていくのか考えられていないまま、ただオーバーツーリズムが起こっている。この地域のために観光客に満足してもらう、その為にどのように地域が連携して経済活動を高めていくのか。この意識をもってグランドデザインを再設計するときが来ている。とにかく観光客を増やし、満足度を高めることをゴールにしていては、成長は頭打ちだ。

また、これまで「地域で観光の連携を」というと観光関連産業ばかりの取り組みになっていた。違う分野からも巻き込むことが重要だ。山田氏は「実は一番(観光事業から)遠そうな子どもやお母さんを中心にした経済活動が突破口」と考えている。エゴと利害を突破できる子どもから家族への波及、そこから地域へ、という巻き込み方だ。観光地は今、地域に幸福感を与える「感幸地」へと進化を遂げる時なのである。

第2部 パネルトーク~観光と豊かな生活~

第2部では山田氏に加え3人のパネリストがパネルトークを展開した。モデレーターは(株)ONDO代表谷益美氏とテラロック主宰の寺西康博氏。

パネリストの事業紹介と観光に関する課題感

〇穴吹英太郎氏:(有)INAKA TOURISM 代表

「高松を、日本を代表する旅のまちへ」をコンセプトに英会話スクール事業と宿泊事業を展開。英会話スクールではこれからインバウンド受け入れを担う人材をサポート(飲食店への出張レッスン、朝市のガイド、おもてなしボランティアなど)。今の課題は穴吹邸をどう生かしていくのかと、付加価値の高いツアーの企画にある。より深く高松を知ってもらえるような内容を考え、観光の満足度を上げていきたい。

〇楠木泰二朗氏:琴平バス(株)代表取締役

近年ではインバウンド向け貸し切りバスやFIT向けのサービスに挑戦し、国際便の高松空港到着に合わせて香川県三豊市や徳島県西部の祖谷地方に行くバスの運行などを展開。「うどんタクシー」というガイド付きのサービスではうどんの歴史、注文方法などを説明しながら2~4人単位で希望に合わせて人気店へ案内する。数年前から英語対応をしているが、最近海外に向けて発信もしている。「瀬戸内うどんツーリズム推進協議会」を発足させ、インバウンド向けにこの地域でしか体験できない内容を意識した 「Kagawa Gastro Tours」を展開。東京から京都、大阪といった「ゴールデンルート」に対抗できる案内が課題だ。この土地でしか体験できないことを意識しつつ、うどん文化を世界中に広げていきたい。

〇真鍋康正氏:ことでんグループ 代表

ことでんグループは電車、空港と高松市中心部を結ぶリムジンバスや路面バス、タクシーを展開する。コロナウイルスの影響で貸切バスほぼキャンセル状態。インバウンドが景気を上向きにする軸になりつつある中で、ピンチの今こそインバウンド事業が持つリスク、自分たちが持っている観光資源のボリュームを本気で考える機会であり、観光事業そのものがサスティナブルになっていくべき時が来たと語る。

観光を軸に地域経済を考える

「高松は直島や豊島の集客力に助けられているマーケットだが、観光客の消費額があまり大きくない。政府が描くのは右肩上がりの経済効果だが、果たしてどうやってそれを得るのか、実感が無い」と穴吹氏。高松ではインバウンドをビジネスチャンスと捉えている人が少ない中、地元の人を観光資源にすることが大切だと考えているが、まだ答えは出ていないという。山田氏は「持続可能な経済活動の中にどう観光を位置づけるか、多様な産業から何を軸にするのか、という考察が各地域で甘い。観光がわが街にどう必要なのか今一度考えるべき」と指摘する。また、持続可能性の前に「今一度、 “地元” のことを考えてほしい」と良い意味での地元意識の必要性を説く。地元とは、出身地ではなく今住んでいる場所、愛着を持っている土地を指す。圧倒的多数は「自分じゃなくても誰かがやる」と主体性が欠如している。一方で、どの地域に行っても生活に困っているという人はおらず、豊かさゆえに深く考えないまま暮らす人が多いことを懸念。地域内循環が上手くいっているところほど、経済循環がうまくいく。今一度、地域内循環の指標を考え、地域の物産や事業者を大切にしていくときだと警鐘を鳴らす。

また、真鍋氏は地域経済を考える際に「観光・地域経済の主体は行政が担うケースが多いが、行政は立場上、何かを切り捨てるのは難しい」とした上で、尖った経営戦略が地域に必要だと語った。加えて観光戦略を立てる集まりは中年以上の男性が9割を占めるケースが多く、多様性が不足してる点も指摘した。地域では様々な考え、人により温度差がある中で、一つの会社のように経営戦略を立てて推進するのは難しいのだろうか。真鍋氏は「まずはエリアを限定して強いメッセージを出すことが重要」と提案する。限られた人数で考えていくと、前向きな雰囲気ができる。するとその周りの人たちもついてくるのである。山田氏も「自分が今その土地に住んでいる意味、なぜ人が住めるような経済活動があるのかを一人ひとりが考えるべき」と続ける。観光事業者は観光のみではなく、広い視野で地域を見つめることが大切だ。地域住民は今一度、この地域を良くするにはどうしたら良いのかを考えないと、地域が廃れていく危機を孕んでいる。

広域観光と地域の連携

「日本の観光の足を引っ張っているのは重複」と山田氏が切り込む。例えば、県や市、団体組織が作った似たようなパンフレットは一つで良い。テーマを重視して役場や団体を横串で通していくような連携が重要でだが、地方だとプレイヤーが限られ整理しにくいのが問題だ。しかし、プレイヤーが不足しているということは、ローカルにまだまだチャンスがあるということでもある。MaaSの需要が高まっている中で、「MaaSと観光は関連性が強い」と真鍋氏。昔の観光は移動がネックだったが、MaaSが推進されれば今まで以上に行きたいとスポットを訪れることができる。データ的にも今は誰がどこに、どう移動しているのか追跡しやすく、次の戦略を立てやすくなった。しかし、どういうデータを誰が分析するのか。ここでも人材不足の問題がある。

ここで山田氏は広域観光という視点から、「マーケティング用語でいうCLTV、CRMを地域が考えることが重要」と唱える。顧客データベース化、デジタルマーケティングとアナログへの落とし込みなどを、これまでは顧客対事業者単位でやってきた。「今後、それらをいかに顧客対地域で繋がっていけるかが重要」と山田氏は声を大きくする。この考えはヨーロッパでは成功していて、日本ではまだ宮城県気仙沼市、沖縄県竹富町などの一部しか実績を上げていない。気仙沼では街を会社に見立て、市役所は総務、商工課は人事、観光協会が営業を担うイメージで街に経営ボードがある。会社のように取締役会を2カ月に一回開催し、意思決定を行う。行政は基本的に予算主義であり、企業的な決算主義の考え方に持っていくのはハードルが高いが、これまで通りのことをやっていては、今まで以上の未来はないのだ。

あなたは自分の住む街の魅力を知っていますか?

「観光を通して地域それぞれの光を自分たちがどう見つけていくのか。その光のために何を切り捨てるのか。今一度考えたいと思い、テーマに選んだ」と寺西氏。「観光というのは、紐解いていくともっと広い意味や価値を持っている。私たちが暮らしている地域のライフスタイル、文化、風習、伝統…それらを自分たちが知り、自分たちの地域の光がどこにあるのかと考えることが重要」と締めくくった。

自分の住む街について、どこまで知っているだろうか。意外と知らないことがたくさんあるのではないだろうか。今日からは、ほんの少し、地域経済を意識してみたい。自分の街の未来を変えるのは、日々この街で暮らす自分の、何気ない選択の積み重ねなのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?