言語化するということ

こんばんは!

今日は友人のうめC先生との対談の中で、言語化について話をさせてもらって、僕なりにもまとめときたいなぁと思ったので、そのことについて書きます。

ご興味あれば、どうぞ!

言語化の意味

まず、言語化自体の定義をしておきます。言語化と一口に言ってもいろんなニュアンスを含みますので、ここでは単純に

ある事柄を言葉で明確に表すこと

と文字通りの意味として捉えます。

具体化と抽象化

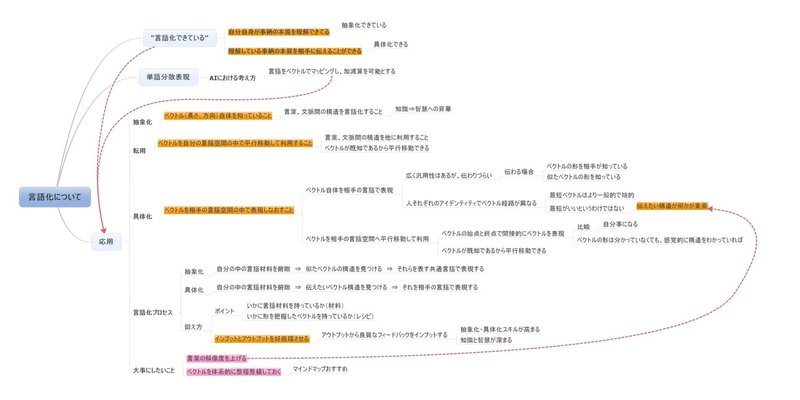

俗に言われる”言語化できている”という言葉のニュアンスには①自分自身がその事柄を理解できている、そしてそれが②人に伝えられる状態にあるということを含んでいるように感じます。

私の中の整理としては、ここでいう①、②を言い換えると以下のようになります。

①自分自身が事柄の本質を理解する

⇒ 抽象化する

②理解している事柄の本質を人に伝える

⇒ 具体化する

つまり、俗に言われる言語化できているというのはある事柄を抽象化できていて、具体化することができる状態のことです。

このとき、抽象化するにしても、具体化するにしてもそこには言語が必要です。

いずれにしても言語で表現することが必要であるため、ある事柄に対し、抽象化および具体化ができていれば、その過程で言語表現がちゃんとできているといえる。

つまり、言語化できているという表現になるのだと思います。

単語分散表現

さて、話を少し変えます。

人工知能の世界で単語分散表現という言葉があります。これは翻訳など言語を扱う処理で出てくる考え方なのですが、簡単に言うと、単語をマップ化して表現するイメージです。

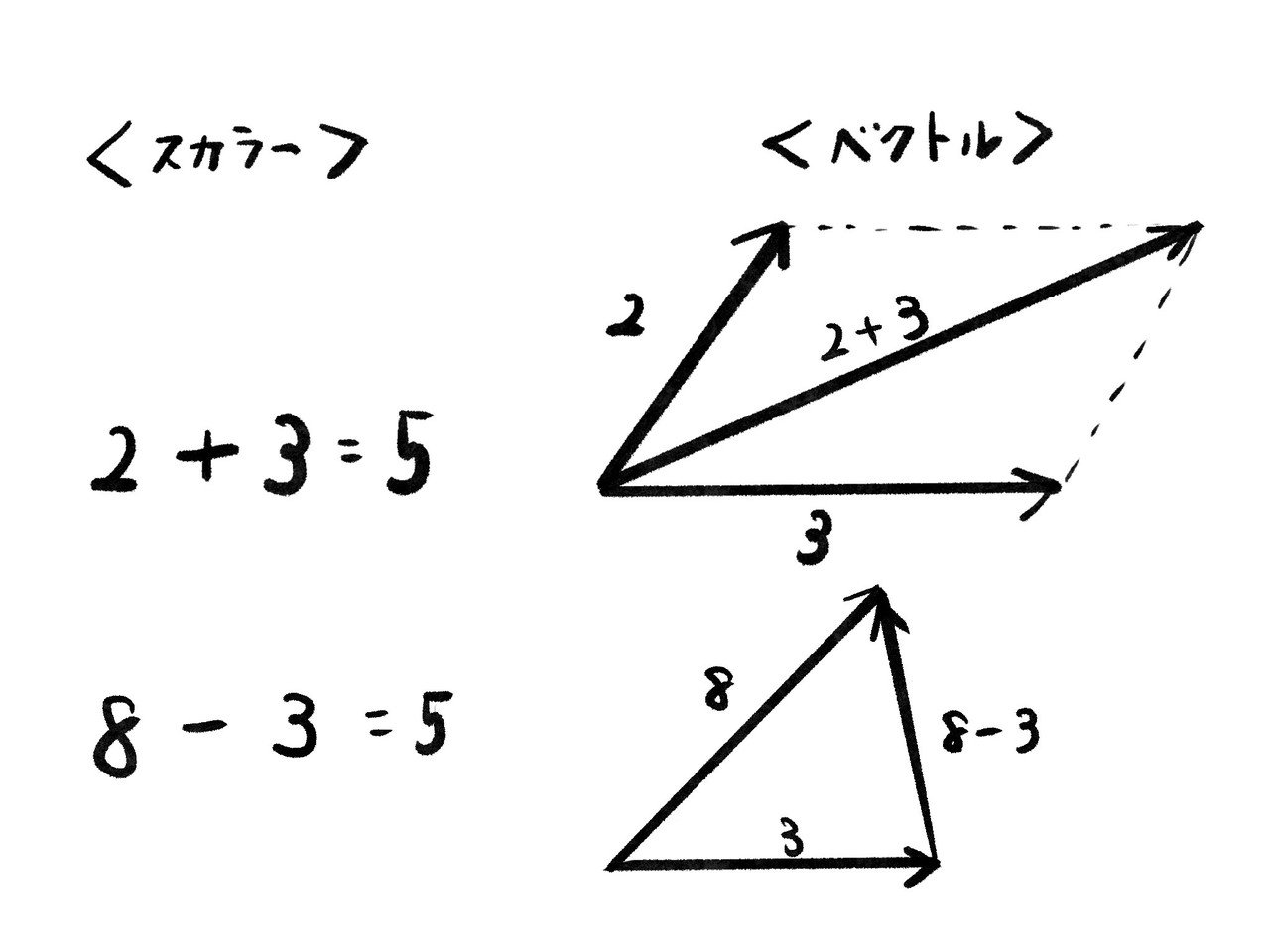

このマップ上では言葉の足し算、引き算が可能です。少し小難しくなるかもしれませんが、大きさ(スカラー)の足し算と、大きさと方向(ベクトル)の足し算は少し違います。下の図を見ていただけると、わかると思います。

足し算、引き算の例を挙げてみましょう。

有名な表現は

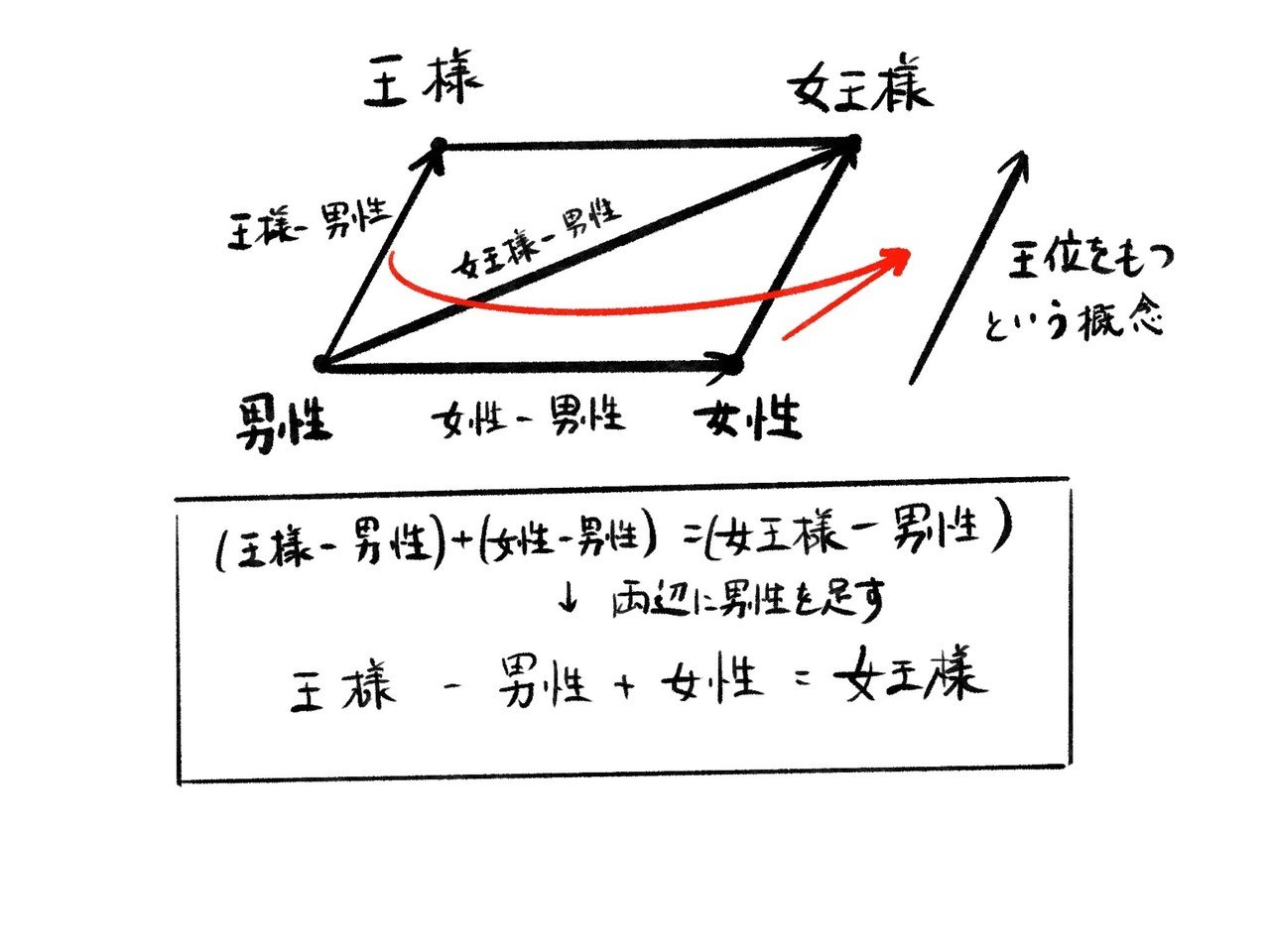

王様 - 男性 + 女性 = 女王様

なんとなく、式から概念的に成り立つことがイメージつきますよね?

こんな風にベクトル(大きさと方向)を足し引きすることで、言葉の意味も足し引きできるんです。

抽象化としての言語化

話を戻します。

抽象化とはある事柄の本質を理解できていることだと述べました。すなわち概念や法則を言語化できているということです。

前述の単語分散表現でいえば、単語から単語へ伸びるベクトル(矢印の長さと方向)を言語をもって表現できているということです。

前述の表現を借りるならば、男性という単語から王様という単語に伸びるベクトルを言語を用いると、

王位をもつ

と表現できます。

男性に王位を持つという概念が足され、王様となる。イメージ的に捉えやすいんじゃないでしょうか。

つまり、抽象化とは言葉間の関係性の構造を言語化することだと捉えることができます。

もっと拡張して考えると、文脈間の関係性の構造を言語化することも抽象化と言えます。どちらかと言えば、こちらの方がイメージ的にしっくりくるんじゃないでしょうか。たとえば、

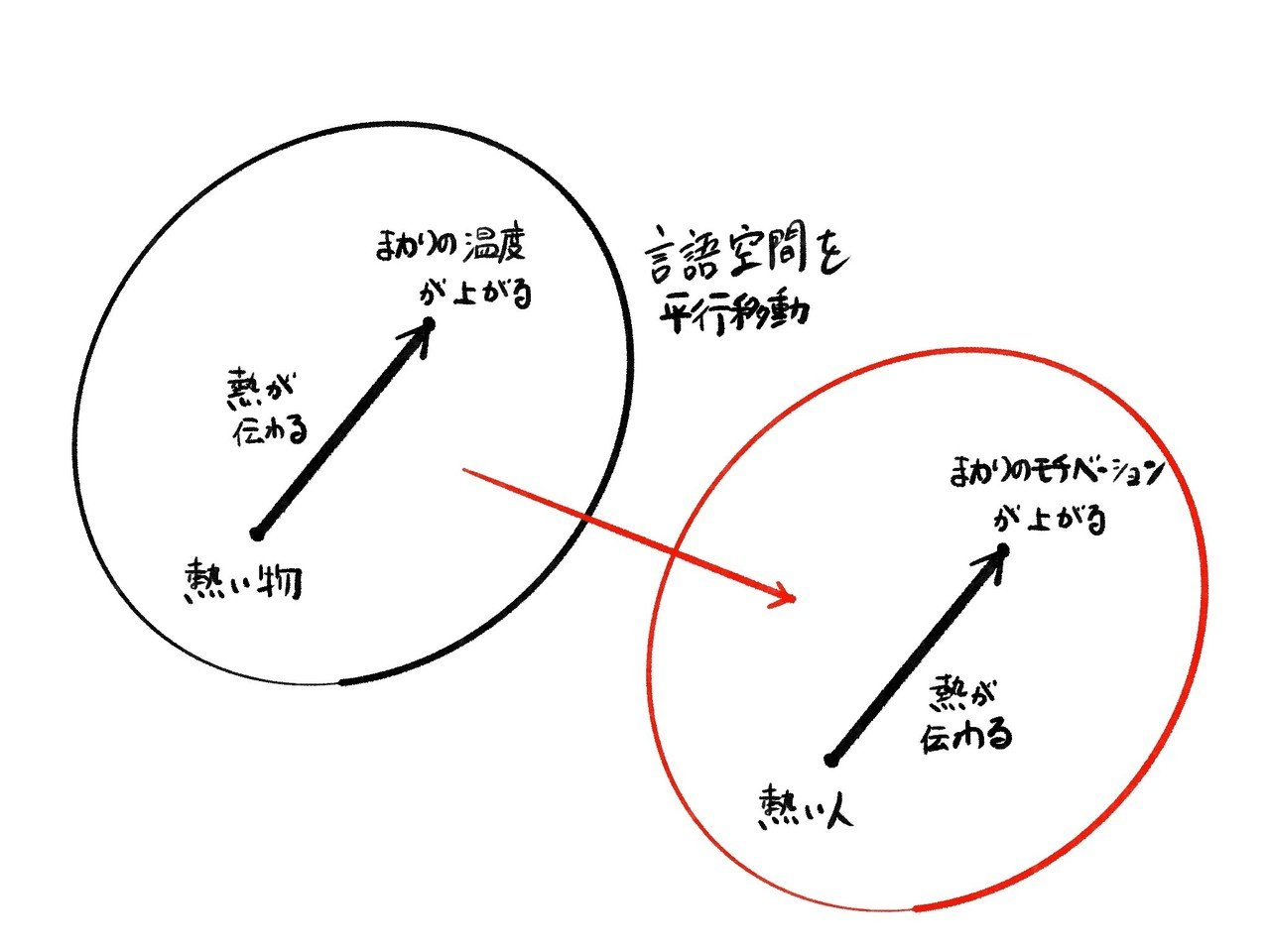

「熱い物」と「まわりの物の温度が上がる」の間にある構造(法則)を言語化すると「熱いものからまわりに熱が伝わる」と言えます。

そして、抽象化できているからこそ、メモ魔の皆さんおなじみの転用ができるようになります。

上の例の「熱いものからまわりに熱が伝わる」という法則でいうと、

「熱い人」からまわりに熱が伝わり、「まわりの人のモチベーションが上がる」という風に別の分野に転用ができるかもしれません。

視覚的に捉えるとするなら、抽象化ができている、つまりベクトルの形(長さと方向)がわかっており、別の言語空間において、このベクトルを使うことが転用に相当します。

さっきの例でいうと、別の言語空間に形が分かっているベクトルを平行移動させ、「熱い人」に始点を合わせれば、ベクトルの終点の「まわりの人のモチベーションが上がる」という文脈を導き出せるというわけです。

このように視覚的に落とし込めば、抽象化できてるからこそ転用ができることが理解しやすくなります。ベクトルの形がわかっていれば、それを用いて別の始点から終点を導ける。つまり別分野に転用できるわけです。

ここでベクトルの形がわかっていなければ、終点はわかりません。始点と終点がわかっているだけでは、その言語空間において成り立つという結果はわかっていますが、それだけです。

簡単に言うと沸騰したお湯を触ると火傷することはわかっても、調理中のフライパンにふれると火傷することがわからない、みたいなことです。

感覚的に始点と終点の間の法則性、概念などがわかっているだけの状態では、はっきりとした濃さのベクトルじゃなく、薄いベクトルといったイメージとでも言いましょうか。この状態だと、その言語空間だけでしか使えないため、いわゆる知識ではあるけど、智慧ではない状態です。

沸騰したお湯で火傷をした経験から、高温の物に触れると火傷するという智慧を身に着けていないと抽象化できているとは言えません。

しっかりベクトルが言語化できて、はっきりとした濃さになることが、どこの分野にも転用ができる智慧へと昇華することだと思います。

世界の中で様々な分野から得た知識を自分の分野へ応用する力。それが智慧を生む力、つまり抽象化能力です。

具体化としての言語化

続いて具体化に関して考えてみます。

具体化とは理解していることを人に伝えることだと説明しました。幅広い意味ではそもそも言語化も具体化と言えそうですが、ここでは人に伝えるために明確にすることと捉えます。

今回のテーマとしては言語化できる(抽象化したことを具体化できる)ですので、ここでは抽象化した内容を人に伝えるという意味で具体化を説明していきます。

人に伝えるという意味では、物事を伝えたい人と共通でもっている言語で話さないと伝わりません。

つまり、言語化した概念(ベクトルを表現する言語)は相手の持っている言語で構成されている必要があります。今、ベクトルという言葉を使っていますが、これは数学用語で前段で説明しなければ、なんのこっちゃな人もいるかもしれません。

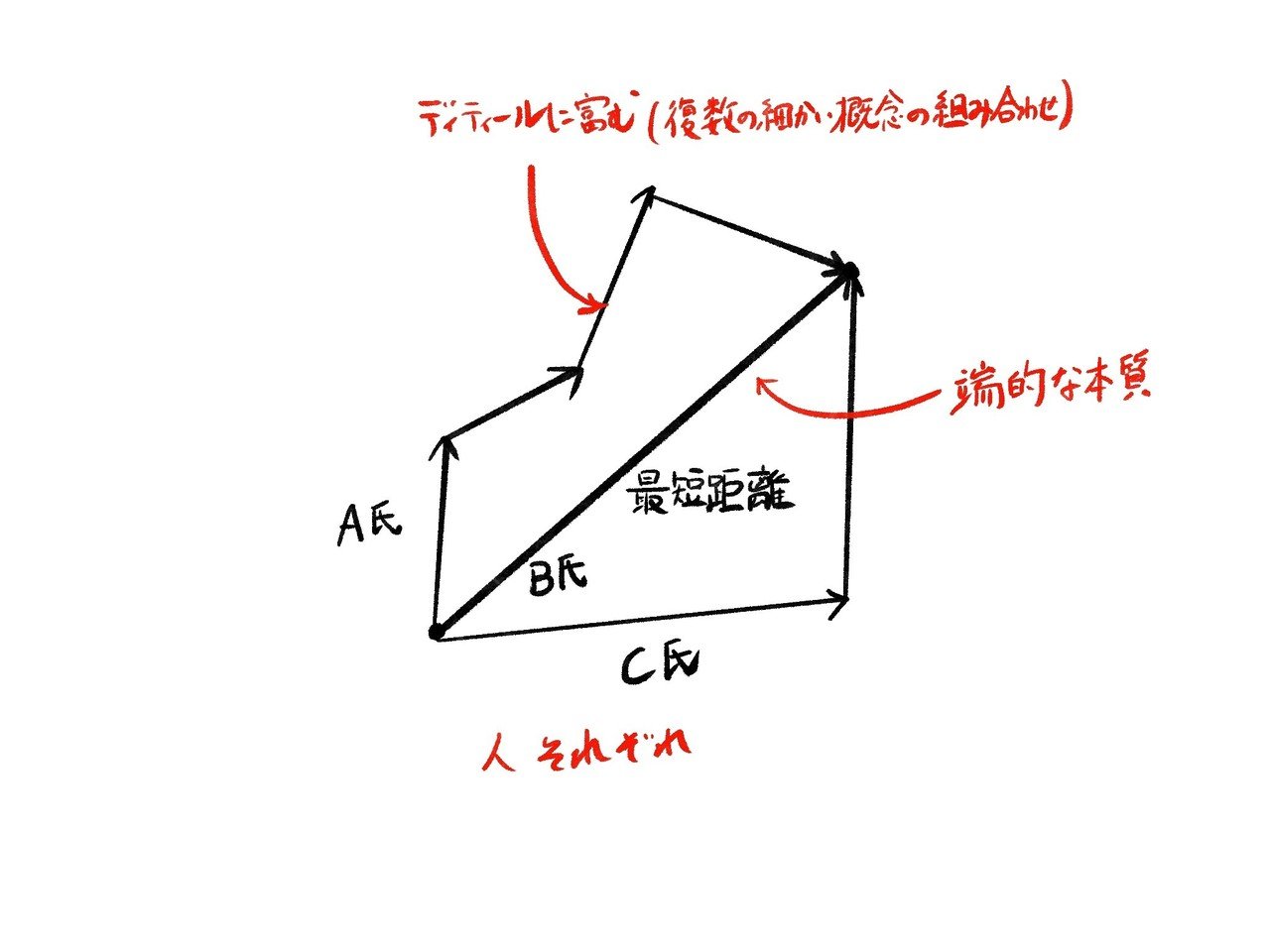

このとき、ベクトルの表現がより一般的である、つまり誰もが知っている言語であればあるほど、端的な表現ほど、広く伝わる可能性が高くなるといえます。視覚的に表すと始点と終点の間の最短の長さのベクトルがそれにあたるイメージです。

始点と終点の間の関係を表すには経路は無限にあって、この表現は人それぞれで変わり、それぞれの持ってる言語で構成されます。どれが正解というわけではなく、それは人それぞれのアイデンティティによります。

そもそも伝えたいことが最短距離(広く一般的で端的な内容)なのかも状況で異なります。もっとディティールにとんだ解像度の高い情報として伝えたいなら、ベクトルの形はいびつになりますが、その場合にそれが悪いということにはなりません。

結局は自分が伝えたいこと(ベクトル経路)がはっきりしていることと、その表現に用いる言語を伝えたい相手が持っているかどうかです。

このとき、伝えたい相手が誰かが明確であれば、その人に最も適切な表現を使うのが一番いいのかもしれません。

そして、ベクトル自体を言語で表現することもいいですが、ベクトル自体の言語表現は様々な場合に当てはまる表現、いわゆる抽象度が高い表現となるので、得てしてその言語は小難しく聞こえがちです。

また、相手がそのベクトルの形を持っている、あるいは似たベクトルの形をもっていないとピンと来ないと思います。別の言い方をすれば、似た抽象度を持っているということ、これまでの経験でその概念、あるいは似た概念を手にしている状態でないと伝わりづらいということです。

ここで、有効な手段だと思うのが、よく言われる”たとえばなし”です。

もし、相手が伝えたい概念などを持っていなくても(抽象化してベクトルの形がわかっていない状態でも)、感覚的にわかってさえいれば、共感を得られます。

ベクトルでいうと、その形を始点と終点を用いて表現するということです。そしてこれはベクトルの形がわかっている、つまり自分で抽象化できているからこそできることです。ベクトルの形がわかっているからこそ、その始点と終点を逆算できます。だから、それを相手に合わせて具体化できるんです。

例を挙げると、

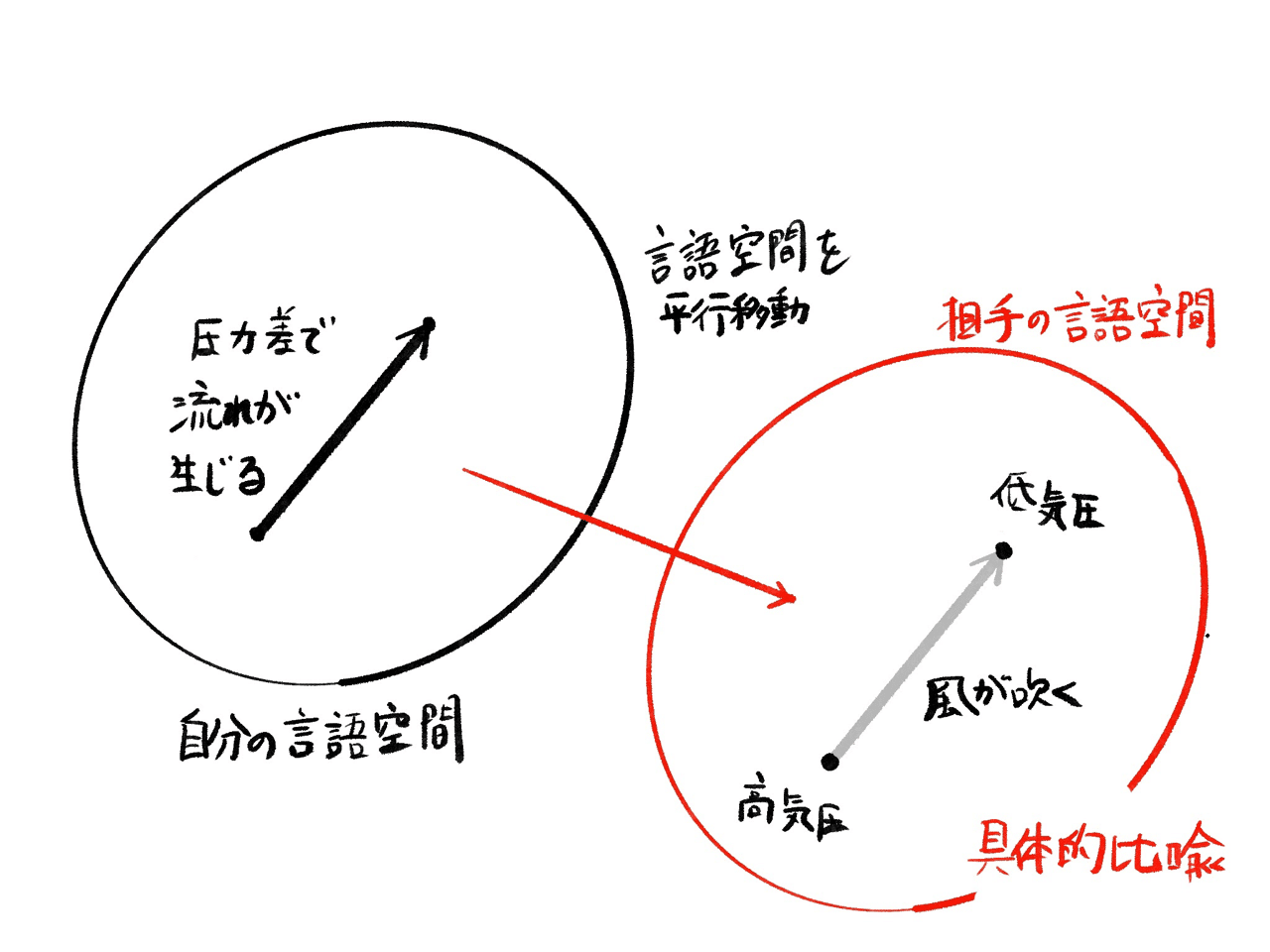

流れは圧力差によって生じるんだよ!

だけよりも、

気圧の高いところから、気圧の低いところへ風はふくよね!空気の流れも圧力差から生じるんだよ!

と付け足す方がわかりやすいと思います。

このように自分の知っているベクトルの形を別の言語空間に平行移動して、ベクトルを間接的に表現するわけです。このとき、用いる言語が相手に深く関係する言語であるほど、伝わりやすく、響く可能性が高いと思います。

相手にとって言われたことが自分事としてとらえられるので、伝えたいベクトルを相手が知っていればハッキリ伝わるでしょうし、ベクトルが薄くても(感覚的にわかっている状態)、始点と終点がはっきりしているので伝わるんじゃないかと思います。

また、他の分野との自分の分野との共通点を知ったときには面白みが増すものです。

こういう比喩表現や似た関係性の表現をベクトルで考えてみると、図形的に相似関係として捉えることができます。

具体化とはベクトルを直接表現するにしても、間接的に表現するにしても、抽象化によって得られた智慧を相手の言語空間上で明確に表現しなおすことです。

抽象化と具体化のプロセス

ここで、抽象化と具体化のプロセスに関して考えてみます。同じことを繰り返す部分があるかもですが、整理のために改めて書きます。許してね。

抽象化することは自分の内にあるベクトルを言語化することでした。つまり、始点と終点がないと始まりません。この始点と終点は語彙や文脈などの概念や法則を形作る材料です。これらがあって初めて、ベクトルの言語化が可能となります。

ベクトルの言語化は言葉間の構造を表します。そして、それが転用できることが抽象化の前提です。転用できるというのはより一般的な表現である必要があるため、複数事例に共通する必要があります。

そのため、自分の持っている言語空間において似た構造を探すことが必要です。このとき、まず構造自体を鮮明に分析することが大事です。似た構造を探す前に持っている材料を高い解像度で観察することで構造がきめ細やかに把握でき、焦点の合わせ方によって構造にバリエーションがより生まれます。以下関連記事です。

そこで似た構造を見つけたら、その具体事例に共通する言語を用いて、そのすべてに当てはまる表現をする。これで、抽象概念になり、知識が智慧に昇華されます。

抽象化プロセス

①材料を俯瞰 ⇒ ②似た構造を見つける ⇒ ③共通言語で表す

続いて具体化です。

具体化することは言語化したベクトルを相手の言語空間で表現しなおすことでした。ベクトルを表現するにはさまざまなバリエーション、つまり様々な始点と終点が考えられます。

なので、やはり自分の内にある材料の中でそれを探します。今度はベクトル構造が定まっているので、そのベクトルにフィットする始点と終点を探すことになります。

最終的にベクトルがフィットする事例の中から、相手の言語空間にあるもの、特に響きそうなものを選び取ることが、より相手に伝わりやすく、明確な言語表現を生むことになります。

具体化プロセス

①材料を俯瞰 ⇒ ②抽象概念構造を見つける ⇒ ③相手言語で表す

鍛え方

以上のように、この抽象化と具体化のプロセスにおいて重要なのは以下の2点です。

①いかに材料を持っているか(材料)

②いかに形を把握しているベクトルがあるか(レシピ)

材料を持っていれば、持っているほど、ベクトルを作り出せるポテンシャルが広がります。また、相手に物事を伝えるときもより適切な言語を選び取れる可能性が高くなります。

そして形を把握しているベクトルがあればあるほど、様々な分野に概念を転用できます。また、相手にたとえ話として物事を伝えることができます。

つまり、如何にインプットしてアウトプットするかです。言語や智慧(ベクトル)自体をどれだけ自分のものにするか、そしてそれらから、どれだけ智慧を生み出し、相手に対してうまく伝えるかです。

様々な知識・智慧を取り込むことで、様々なベクトルを描け、またベクトル同士を結び付けることもできる。そうすれば、転用の幅もどんどん広がり、相手に伝える力も増す。転用の幅が広がったり、相手に伝える力が増せば、そこから得られるフィードバックの質も上がり、また良質な知識・智慧を取り込むことにつながる。

インプットとアウトプットをうまく好循環させられれば、抽象化・具体化スキルも上がり、知識と智慧が深まっていく。

そして、そのプロセスで行うことはすべて”言語化”することです。

まとめ

つらつら書いてきましたが、書きたいことが多くなりすぎて、相手に伝わりやすいようにといった内容を書きつつ、小難しい話になってしまいましたw

ごめんなさい。

以下、まとめると、

”言語化できている”とは”抽象化できていて、具体化できる”こと

抽象化とは言語、文脈間の概念や法則を言語化できている、すなわちベクトルの形(長さ、方向)をわかっていること

具体化とは持っている概念や法則を相手の知っている言語を用いて明確に表現しなおすこと、すなわちベクトルを相手の言語空間へ平行移動すること

前提として自分が伝えたいベクトルが明確であることが大事

知識と智慧を育むためにインプットとアウトプットを繰り返すことが大事

以上です。

かのアインシュタインの脳は一般的な大きさと比べて、そんなに大きくなかったけれども、脳梁が太かったという話があります。

脳梁とは右脳と左脳をつなぐ橋のようなもので、右脳と左脳を信号が行き来するほど強化されるんだと思います。

そして、前述のインプットとアウトプットの過程でそれが行われるという風に僕は考えてます。

この考えが正しければ、アインシュタインは相当インプットとアウトプットを繰り返していたんだろうなぁと感じます。

最後に

今回のnoteを書いてて感じたのは、抽象化プロセスにおける言葉自体の解像度を深める必要性です。

言葉自体に微妙なニュアンスが含まれ、自分の伝えたいことが細かくかつ、シンプルに表現されているか。

そんな問いを自分に立てていかなければいけないなぁと。。。

そんなことを考えていた時に聞いたvoicyがちょーおもしろくて、関連があるのでシェアします。ぜひ聞いてみてください。

これを聞いて、自分の中のベクトルの似た部分を体系的にまとめ、整理整頓しておくことで、自分のレシピを必要な時にすぐに取り出せるようにしておくことも重要だなぁと思いました。そして、それにはマインドマップがおすすめです!

今回の考察のきっかけをくれたうめC先生ありがとうございます!

自分の中でいろいろと考えを深められました。

参考にさせてもらったうめC先生のnoteは下に貼ってます。よかったら、ご覧になってみてください。とてもおもしろいです。

今回はかなり長くなってしまいました。わかりづらかった点も多くあったかもしれませんが、最後まで読んでくださってありがとうございました。

ではまた!

今日のマインドマップ

参考note

よろしければ、お気持ちでサポートいただけると嬉しいです! 今後も皆さんに楽しんでいただけるコンテンツを作っていけたらです!