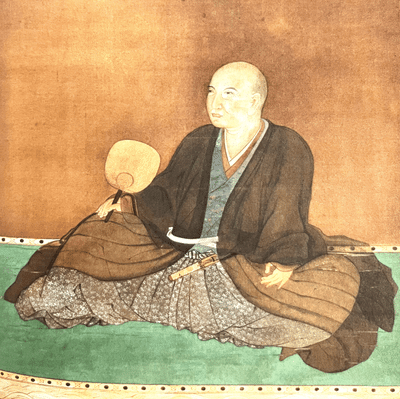

明智光秀に対してのイエズス会の評価と 歴史に記録されている明智光秀の姿

明智光秀に対してのイエズス会の評価

*完訳フロイス(Luís Fróis)『日本史3』織田信長編Ⅲ

第56章(第2部41章)143~152頁

1582年11月5日附け

明智光秀について

「信長の宮廷に惟任日向守殿、別名十兵衛明智殿と称する人物がいた。彼はもとより高貴の出ではなく、信長の治世の初期には、公方様の邸の一貴人兵部太夫と称する人に奉仕していたのであるが,その才略,深慮、狡猾さにより、信長の寵愛を受けることとなり、主君とその恩恵を利することをわきまえていた。殿内に在って彼は余所者であり、外来の身であったので、ほとんどすべて者から快く思われていなかったが、自らが受けている寵愛を保持し増大するための不思議な器用さを身につけていた。彼は裏切りや密会を好み、刑を科するに残酷で、独裁的でもあったが、己を偽装するのに抜け目なく、戦争においては謀略を得意とし、忍耐力に富み、計略と策謀の達人であった。また築城の事に造詣が深く、優れた建築手腕の持主で,選り抜かれた戦いに熟練の士を使いこなしていた。

彼は誰にも増して、絶えず信長に贈与することを怠らず、その親愛の情を得るためには、彼を喜ばせることは万事につけて調べているほどであり、彼の嗜好や希望に関しては、いささかもこれに逆らうことが無いよう心掛け、彼の働きぶりに同情する信長の前や一部の者がその奉仕に不熱心であるのを目撃して、自らはそうではないと装う必要がある場合などは涙を流し、それは本心からの涙に見えるほどであった。また友人たちの間にあっては、彼は人を欺くために72の方法を深く体得し、かつ学習したと吹聴していたが、ついには、このような術策と表面だけの繕いにより、あまり謀略(という手段を弄すること)に精通してはいない信長を完全に瞞着し、惑わしてしまい、信長は彼を丹波、丹後二ヵ国の国主に取り立て、信長がすでに破壊した比叡山の大学(延暦寺)の全収入―それは(別の)国の半ば以上の収入に相当したーとともに彼に与えるに至った。

そして明智は、都から四里ほど離れ、比叡山に近く、近江国の25里もあるかの大湖(琵琶湖)のほとりにある坂本と呼ばれる地に邸宅と城塞を築いたが、それは日本人にとって豪壮華麗なもので、信長が安土山に立てたものに次ぎ、この明智の城ほど有名なものは天下にないほどであった。」

明智に命じられた饗宴

「ところで信長は奇妙なばかりに親しく彼を用いたが,このたびは、その権力と地位をいっそう誇示すべく、三河の国主(徳川家康)と、甲斐の国の主将(穴山梅雪)たちのために饗宴を催すことに決め、その盛大な招宴の接待役を彼に下知した。

これらの催し事の準備について、信長はある密室において明智と語っていたが、元来、逆上しやすく、自らの命令に対して反対意見を言われることに絶えられない性質であったので、人々が語るところによれば、彼の好みに合わぬ要件で、明智が言葉を返すと、信長は立ち上がり、怒りを込め、一度か二度、明智を足蹴にしたということである。だが、それは密かになされたことであり、二人だけの間での出来事だったので、後々まで民衆の噂に残ることはなかったが、あるいはこのことから明智は何らかの根拠を作ろうと欲したかも知れぬし、あるいは(おそらくこの方がより確実とだと思われるが)、その過度の利欲と野心が募り、ついにはそれが天下の主になることを彼に望ませるまでになったのかもしれない。ともかく彼はそれを胸中深く秘めながら、企てた陰謀を果たす適当な時機をひたすら窺っていたのである。

そして彼は、特に安土で信長から、毛利との戦いのおける羽柴を援助するため、七、八千の兵を率いて,直ちに出動を命ぜられた武将の一人であった。そこで受理していた饗宴の接伴役を放置して、兵備を整えるためにただちに丹波の国に出発した。そして兵士を率いて都から五里離れた(亀山)と称する城に向かった。従軍の兵士たちは、毛利との戦いに赴くのに通らねばならぬ道でないことに驚いたが、抜け目のない彼は、その時まで何人にも自らの決心を打ち明けておらず、かような無謀な企てが彼にあることを考える者は一人としていなかった。」

明智光秀が明かした突然の謀反の決意

「聖体の祝日の後の水曜日の夜、同城に軍勢が集結していた時、彼は最も信頼していた腹心の部下の中から四名の指揮官(明智秀満、明智次右衛門、藤田傳五、斎藤利三)を呼び、彼らに対し短く事情を説明した。とりわけ彼は自らを蹶起させるやむを得ぬ事情と有力な理由があったので、信長とその長男を過つことなく殺害し、自らが天下の主になる決意であることを言い渡した。そして、そのために最良の時と、この難渋にして困難な仕事に願ってもない好機が到来していることを明らかにした。

すなわち、信長は兵力を伴わずに都に滞在しており、かような(謀叛の備えるような)ことには遠く思い及ばぬ状況にあり、兵力を有する主将たちは毛利との戦争に出動し、さらに彼の三男は一万三千、ないし一万四千の兵を率いて四国と称する四ヵ国を征服するために出発している、かかる幸運に際しては、遅延だけが考えられるなんらかの心配の種となり得るであろう。すでに危険を家来たちに託し、この計画を明白に打ち明けたからには、彼らの与えられるべき報酬は、特に彼らから期待される勲功と協力にすべて準じ、対応したものになるであろう、と語った。

一同は呆然自失したようになり、一方、この企画の重大さと危険の切迫を知り、他面、話が終わると、彼に思い留まらせることも、まさにまた、彼に従うのを拒否することも、もはや不可能であるのを見て、感じている焦燥慮の色をありありと浮かべ、互いに顔を見合わせるばかりであったが、そこは果敢で勇気のある日本人のことなので、すでに彼がこの企てを決行する意思をあれほどまで固めているからには、それに従うほかはなく、全員挙げて彼への忠誠を示し生命を捧げる覚悟である、と答えた。

ところで明智は極めて注意深く、聡明であったので、もし彼らの内の誰かが先手を打って信長に密告するようなことがあれば、自分の企ては失敗するばかりか、いかなる場合でも死を免れないことを承知していたので、彼はただちに自らの面前で全員を武装せしめ、騎乗するように命じて真夜中に出発し,暁光が差し込む頃にはすでに都に到着していた。

さらに明智は、自らの諸国と坂本の城塞を固め、よく修理するように命じ、不在中、何らの騒動も生じないよう場内を絶えず監視するように言いつけた。そして都に入る前に兵士たちに対し、彼(明智光秀)はいかに立派な軍勢を率いて毛利との戦争に出陣するかを信長に一目見せたいからとて、全軍に火縄銃に銃弾を装填し火縄をセルぺに置いたまま待機しているようにと命じた。」

本能寺の変の勃発

「それはすでに述べたように1582年(天正10)6月20日(6月2日)、水曜日のことであった。兵士たちはかような動きが一体何のためであるか訝り(いぶかり)始め、おそらく明智は信長の命に基づいて、その義弟である三河の国主(徳川家康)を殺すつもりであろうと考えた。このようにして、信長が都に来るといつも宿舎としており、すでに同所から仏僧を放逐して相当な邸宅となっていた本能寺と称する法華宗の一大寺院に到着すると、明智は天明前(夜明け前)に三千の兵をもって同寺を完全に包囲してしまった。

ところでこの事件は市の人々の意表を突いたことだったので、ほとんどの人には、それはたまたま起こったなんらかの騒動くらいにしか思われず、事実、当初はそのように言い触らされていた。我らの教会は、信長の場所(本能寺)からわずか一町を距だてただけの所にあったので、数名のキリシタンはこちらに来て、折から早朝のミサの支度をしていた司祭(カリオン神父・Francisco Carrion.~1590)に、御殿の前で騒ぎが起こっているからしばらく待つようにと言った。

そしてそのような場所であえて争うからには、重大な事件であるかもしれないと報じた。まもなく銃声が響き、火が我らの修道院から望まれた。次の使者が来て、あれは喧嘩ではなく、明智が信長の敵となり反逆者となって彼を包囲したのだと言った。

明智の軍勢は御殿(本能寺)の門に到着すると、真先に警備に当たっていた守衛を殺した。内部ではこのような叛逆を疑う気配はなく、御殿に宿泊していた若い武士たちと奉仕する茶坊主と女たち以外には誰もいなかったので、兵士たちに抵抗する者はいなかった。

そしてこの件で特別な任務を帯びた者が、兵士と共に内部に入り、ちょうど手と顔を洗い終え、手拭で身体をふいている信長を見つけたので、直ちにその背中に矢を放ったところ、信長はその矢を引き抜き,鎌のような形をした長槍である長刀(なぎなた)という武器を手にして出て来た。そしてしばらく戦ったが、腕に銃弾を受けると、自らの部屋に入り、戸を閉じ、そこで切腹したと言われ、また他の者は、彼はただちに御殿に放火し、生きながら焼死したと言った。だが火事が大きかったので、どのようにして彼が死んだかは判っていない。我らが知っていることは、その声だけでなく、その名だけで万人を戦慄せしめていた人間が、毛髪といわず骨といわず灰燼に帰さざるものはひとつもなくなり、彼のものとしては地上に何ら残存しなかったことである。

信長との戦いがいとも迅速に終結し,同所にいた数名の若い身分のある武士も、その際殺されてしまい、生存者が一人としていない一方、御殿(本能寺)はそのいっさいを含めて猛火に包まれた。すでに都では次第に事件が明らかとなり、駆け付けた数名の殿は内部に入ることを望んだが、兵士たちが街路を占拠していたので、それはかなわず、嗣子(信忠)の邸宅(複数)に向かって引き返して行った。彼(信忠)がこの報告に接した時には、まだ寝床の中にいたが、急遽起き上がり、宿舎にしていたその寺院(妙覚寺)は安全でなかったので、駆け付けた武士たちとともに、近くに住んでいた内裏(正親町天皇)の息子(皇子誠仁・さねひと親王)の邸(二条御所)に避難した。その邸は、天下において,安土についで比べる物がないほど美しく豪華であり、信長が、三、四年前に建築し、内裏の世子を住まわせるために彼に与えたものであった。」

信長の嗣子(織田信忠)の死

「信長の嗣子(信忠)は同所に身を寄せたが、事件があまりに急であったので、彼も彼に従った者も腰の大小の刀以外には何物も携えておらず,同所は武器など使用することがない内裏の世子の邸であったから、武器などあろうはずがなく、婦女以外には誰もいなかったので、このような来客は,皇子にとって相当な重荷であったに違いない。

信長の嗣子(信忠)とともに都の所司代である村井(貞勝)殿がいたが、その進言に従って、内裏の息子は馬にまたがったまま、外側の街路にいた明智の許に使者を派遣し、自分はいかになすべきか、切腹すべきかどうかを質した。明智は、殿下に対しては何もしようとは思っておらず、直ちに同所から出られるがよいと思う。ただし、信長の息子,城介殿が逃亡することがあってはならぬから、馬か駕籠で出ることがないように、と答えた。内裏の息子はこの報告に接すると、その女たちと共に彼の父の邸に入るため上京に向かった。

(二条御所)内部にいたのは、選り抜きの重立った武将たちであったので、実によく奮闘し、一時間以上に渡って戦ったが外部(明智)の敵は多く、よく武装された上に、大量の鉄砲を具備していたので、内部からの抵抗は困難を極めた。その間、嗣子(信忠)は非常に勇敢に戦い、銃弾や矢を受けて多く傷ついた。かくて明智の軍勢はついに内部に侵入し、火を放ったので、多数の者が生きながら焼き殺された。その中に混じり、信長の世継ぎの息子は、他の武士たちと共に不幸な運命のもとに生涯を終えた。そしてわずか二時間の間に、彼は現世の財宝や快楽と富を残したまま、未来永劫に地獄に葬られるに至った。

明智の兵士たちは、その数が多かったので、信長の家臣、武士並びに嗣子(信忠)の高貴な殿たちの首を刎ねて、それらを提出すべく、街路や家々の捜索を開始した。そして明智の前には、すでにそれらの首が山積みされ、死骸は街路に破棄された。」

教会と司祭たちの憂慮

「我々が教会で抱いていた憂慮もそれの劣らぬほど大きかった。というのはそのような市の人々と同様の恐怖に加え、明智は悪魔とその偶像の大いなる友であり、我らに対してはいたって冷淡であるばかりか悪意さえ抱いており、デウスのことについて何の愛情も有しないことが判明していたから、今後どのようになるか全く見当がつかなかったからである。

それに司祭たちは、信長の庇護や援助があってこそ今日あるを得たのであるから、彼(明智)が放火を命じはしまいか、また教会の道具には(素晴らしい品があるという)評判から、兵士たちをして教会を襲撃させる十分な意思がありはしまいかと、司祭たちの憂慮は実に大きかった。

だが、明智は、都のすべての街路に布告し、人々に対し、市街を焼くようなことはせぬから、何も心配することはない。むしろ、自分の業が大成功を収めたので、共に歓喜してくれるようにと呼びかけた。そしてもしも兵士の中に、市民に対して暴行を加たり、不正を働く者があれば、直ちに殺害するようにと命じたので、以上の恐怖心からようやく元気を回復するを得た。

我らの主なるデウスは、都の教会と、当時、同所に住んでいた我らを憐れみ給い、ほんの数日前に三河の国主(徳川家康)が堺に出発するように取り計らわれた。彼は信長の義弟であったから、明智はかならず彼を殺すために(彼もまた、殺戮された者の一人となったであろう)、彼が宿泊していた邸と接していた我らの教会に放火せねばならなかったであろうし、あるいは我らの修道院は、より堅固であったから、彼はここに逃避してきたかも知れない。いずれにせよ、彼が同所にとどまっていたならば、我らは危険から逃れえなかったであろう。」

京都の教会の場所

京都の三階建ての教会は1560年(永禄3)にヴィエラ(Gaspar Vilela)神父とロレンソ了斎が手に入れた姥柳通りの教会は敷地が狭かったので隣接する土地を購入して敷地を拡張、オルガンティーノ(Soldo Organtino)神父が三階建ての教会を設計して工事が始まり、五畿内の信者たちも遠くからはせ参じて工事に協力した。髙山右近も家来を大勢連れて建築に携わった。都の三階建ての教会は非常に珍しく評判が良く、都の名物にもなっていたので、訪れる人々が多くいた。

本能寺の変の朝、カリオン神父(Franncisco Carrion)がミサを捧げるために祭服を着ている時、信者たちが教会に駆け込んできて今しばらくミサを待つように知らせて来た。

都の教会は本能寺から一町ほどしか離れておらず、信長が滞在している本能寺で大きな事変が起きていることは直にわかった。直後に銃声や戦いの雄叫びが聞こえて来た。本能寺から赤い火災の焔が見えた。しばらくの後、信長と嫡子信忠の死の報せがもたらされた。ロレンソ了斎はこの時、都の教会にいて信長との過去の出来事を想っていたであろう。ロレンソ了斎は信長を個人的によく知っていて、信長から示された好意を思い出していたであろう。当時九州にいたフロイス(Luís Fróis)は、信長の本能寺の変での死を非常に厳しい言葉で描き、信長に対しての残忍な人間性を批判している。またフロイスは明智秀に対しても非常に厳しい評価を下している。

イエズス会の記録の価値について

「イエズス会の記録に弱点があるとすればそれは教会の宣教ではなく、外国人として当時の日本の社会情勢についての知識が十分でなかったこと。またキリスト教会として常に対立した仏教諸宗派に対して強い偏見が見られること。キリスト教絶対主義的観点からの自己の判断が常に優先されていること。当時の白人優越主義の立場からすべてが述べられていること等が指摘される。

全く文化と風土の違うヨーロッパという国から来て、独自の文化、武家社会を中心に構成されている日本において生きていくためには、宣教師たちには大きな壁があった。それは日本語という言語の壁であり、武家社会という壁であり、民衆という壁であった。

宣教とは個人の魂を神に導く働きであり、神の救いは個人の魂の救いである。決して集団に対する宣教ではなかった。多くの人々に福音を伝えるために、まず社会の頂点に君臨する領主に働きかけたが、それは宣教をより広く浸透するための宣教の方法のひとつであった。

領主が貿易の利潤を得ようと宣教師を騙して洗礼を受けたが、利益追求のための洗礼は直に破綻した。しかし領主の模範に従ってキリシタンとなった領民は、後に領主からの迫害があっても屈服することなく信仰を守り通した。

これらの宣教師の立場を考慮して当時の記録を読むとき、彼ら宣教師たちは同じ時代に生き、その土地で宣教活動をしてその時代の出来事を記録した。彼らはその時代に生きた証人でありまた主人公であった。その時代を生きた証人の言葉には歴史の証人としての重みがある。日本の歴史の記録とイエズス会の記録とを付け合わせた時に、そこには同じ証言を見出すことができる。イエズス会の記録には日本の記録にはない、生の生きた人間の声が数多く書かれている。その声が伝える事柄には生きた力が宿っている。」

*結城了悟著『宣教師は異国で、なぜ大名やその子女を入信させることができたのか』

『細川ガラシャのすべて』上総英郎編 新人物往来社

イエズス会史料に見る明智光秀の姿

ルイス・フロイス(Luís Fróis)の「日本史」では、光秀は「思慮深い」「狡猾である」「謀略にたけ・忍耐力を持ち・計略と策謀の達人」「裏切りや密会を好む」「築城に優れ、配下の武将を的確に使用していた」と評している。フロイスの記述はあくまで教会側から見た光秀の人物の印象の記録であるので、全てが正しく武将としての光秀の姿を描いているとは言えない。当時の残されている重要な書状と比べてみることにより、より明白に明智十兵衛光秀に関する真実と事実が把握されてくる。

フロイスは明智光秀について1582年(天正10)11月5日附けの書簡で、初めて彼のことを子細に報告している。フロイスとイエズス会が注目していたのはイエズス会に対して厚遇して援助してくれる織田信長とその子息たちだった。イエズス会の布教方針は領主が改宗すればその領民も集団で改宗してキリシタンになって教勢が拡大するという構図であり、そのためには領主や君主の改宗が優先されて布教の対象となっていた。

フロイスとイエズス会の布教方針は日本における布教の骨格として形作られ、常に新しい布教地ではその方針で布教に臨み宣教がなされてきた。フロイスとイエズス会は尾張より勢力を拡大して畿内に新入して急に台頭してきた織田信長に着目していた。フロイスの布教方針は日本純管区長のフランシスコ・カブラル(Francisco Cabral)も踏襲している。

*カブラル(Francisco Cabral)の1571年(元亀2)9月5日附け イエズス会総長宛書簡

「(日本における)最も良い使徒たち、つまり殿たちである。と言うのは、人々は一般的に農業あるいは領主からもらう収入で生計を立てている。彼らは土地を耕すときに得られるものしか持っておらず、領主にあまりにも依存しているので、ほかの神を知らない。

その結果、何かしらの宗教に改宗するように領主が彼らに命ずれば、彼らは直にそれに従い、それまで信仰していた宗教を容易く捨てる。またほかの宗教への改宗を領主が許可しなければ、彼らはどんなに改宗したくても、それをしない。そして、私自身(カブラル)はこの事を、訪問した様々な場所で経験している。それらは我々の神が改宗において多くの成果を出している場所である。と言うのも、多くの場所をキリスト教化するには、領主が彼らに説教を聞くように命令さえすれば、彼らは皆直ちにキリシタンになるからである。」

*フレデリックス・クレインス著『明智光秀と細川ガラシャ』第2章102~103頁

フロイスは確かに信長を布教の対象と教会への庇護を目的にしていたが、信長の重臣である明智光秀に対してはほとんどと注視をしていなかった。信長の多くいる家臣の一人としてしか光秀を評価していなかった。急速な光秀の台頭によりフロイスとイエズス会は慌てて光秀と言う人物に対して情報の収集を始めている。それが1582年(天正10)11月5日附けの書簡である。

『信長の宮廷に惟任日向守殿、別名十兵衛明智殿と称する人物がいた。彼はもとより高貴の出ではなく、信長の治世の初期には、公方様の邸の一貴人兵部太夫と称する人に奉仕していたのであるが,その才略,深慮、狡猾さにより、信長の寵愛を受けることとなり、主君とその恩恵を利することをわきまえていた。殿内に在って彼は余所者であり、外来の身であったので、ほとんどすべて者から快く思われていなかったが、自らが受けている寵愛を保持し増大するための不思議な器用さを身につけていた。

彼は裏切りや密会を好み、刑を科するに残酷で、独裁的でもあったが、己を偽装するのに抜け目なく、戦争においては謀略を得意とし、忍耐力に富み、計略と策謀の達人であった。また築城の事に造詣が深く、優れた建築手腕の持主で,選り抜かれた戦いに熟練の士を使いこなしていた。』

巷に浮流していた情報に留まっているイエズス会の記録

フロイスとイエズス会が描いた光秀に関しての情報も、読めばわかる通り、全てが当時の巷に浮流していた情報からの推測であり憶測である。特に書簡での後半部分は、本能寺の変の後の光秀への巷の評価として解釈できる。教会の情報収集能力には大きな限界があった。

当時フロイスとイエズス会が明確に情報を把握できた地方は、九州での豊後・大友宗麟、島原有馬・有馬晴信、肥前大村・大村純忠の領地。豊後、島原、肥前大村地方であり宣教が順調に拡大して展開している地域に限られていた。畿内においては髙山友照・右近父子の領地、高槻地方と、畿内に展開していた宣教師たちからの情報に限られていた。

明智十兵衛光秀の本当の姿

光秀の政治的手腕や信長の寵臣としての活躍から考えて、光秀は事務使僚として迅速かつ堅実な処理能力を有した知将であったことが判る。残されている史料から光秀の姿が現れてくる。事務使僚としての敏腕さ。武将としての人並み以上の戦闘能力と統率力。時勢を見極める目を持つ政治的手腕。朝廷との儀礼の全てを任せられる供応役。織田信長の武将の中で唯一、全てに秀でている武将が明智十兵衛光秀だった。

残された日本の史料の中の明智十兵衛光秀に関する記録には、信長から完全に信頼された武将の姿が現れている。当時のキリシタンの歴史を学ぶ際には、イエズス会の記録だけでは不十分である。日本のキリシタン武将に関して正しい評価ができない面を、残された日本側の史料で補う必要がある。それゆえ残された古文書等を学び、必要な事実を補っていく手法が求められる。

光秀の戦いの時系列

1569年(永禄12)羽柴秀吉等四名で信長の政務を担当している

1571年(元亀2)比叡山攻撃

1573~76年(天正元~3)京都所司代の職務を的確に勤め上げている

1574年(天正2)7月29日付け織田信長書状、明智光秀宛

信長の幕僚としての光秀の能力が発揮されていて、信長が戦況を理解できるように緻密に報告がされている。信長からは戦場の様子が明確に理解できたと称賛されており、この書状によっても、光秀の事務処理能力が非常に高かったことが判る

1576年(天正4)大坂本願寺攻撃

1577年(天正5)雑賀衆攻め、信貴山城の松永久秀を滅ぼす

忠興の初陣

1577年(天正5)9月29日、明智光秀の指揮のもと細川藤孝は筒井順慶と共に、松永父子の立て籠もる大和片岡城を攻めた。その時僅か14歳の忠興は、先鋒を承り真先に進み、槍を合わせ、一番首を取った。これを望見していた明智と筒井は、近くにいた士卒に言った。『与一郎(忠興)の形勢を見よ。あの若年の働きに恥じざるよう、かかれ、かかれ』と全軍に下知した。

信長にとって畿内を平定するためには、反旗を翻した松永父子はどうしても滅ぼしておかなければならない相手だった。松永久秀・久通父子の大和片岡城を攻め滅ぼしたことに対する感状である。当時僅か14歳で初陣を果たした忠興は功名をたて名を馳せた。

明智光秀から忠興の戦いぶり、一番槍の報告が信長に伝えられた。信長の小姓である忠興の功名を聞いた信長の溢れる喜びがこの書状に読み取れる。直情型の信長らしい気質が表された書状でありながら、武将としての忠興の成長を喜ぶ信長の人間味が感じられる。信長にとって忠興は長年小姓として仕えていたこともあり、我が息子のように思っていたことをこの書状は表している。

*1577年(天正5)10月2日附け 織田信長自筆の感状 与一郎殿宛

「堀秀正を通じて、手柄を立てたという報告を受けた。これからも武功を挙げるように、油断せずに頑張ってほしい。本当に大変な手柄であった。」(国指定重要文化財)

翌1578年(天正6)、信長指導で、細川忠興と明智光秀の娘・玉(共に16歳)との婚儀が進められた。信長にとっては今後展開する丹波・丹後攻略のためには明智家・細川家、両家の更なる固い結びつきが必要であった。

そのためにも、明智・細川両家臣の実力者同士を結んで信長自身の権力基盤の強化を図る必要があった。信長が若い忠興に期待を込めていたことが判る書状である。

*『武将 幽斎と信長・細川家の古文書から』41~43頁 熊本日日新聞社

亀山城の戦い

1578年(天正6)光秀と藤孝が共に丹波侵攻に手を付けた亀山城の戦いで、内藤氏の当主定政が病死して、嫡子が幼かったので藤孝が誘致工作を行った。内藤氏側の信長不信は強く、結果10月16日から3日間戦いは続き内藤氏側は降伏した。大手門の囲いを解いたところ、忠興だけが、我が父藤孝の調停を受け入れずに一戦の及んだ者たちを許すことはできないとして皆殺しを主張した。

光秀は娘玉の婿である忠興に対して、若い忠興の血気にはやる残虐で粗暴な振る舞いを見るに見かねて諭している。忠興は織田信長の小姓として仕えていたので、全てにおいて信長の考えに近い思想も継承していた。自分に歯向かう敵は殲滅するという戦い方である。舅になる光秀からも父藤孝からも「降伏してくる者をむやみに殺してはならぬ」と諭されている。

丹波攻撃のための軍用道路作り

*1578年(天正6)3月4日附け、織田信長朱印状

『近日中に丹後へ出陣する。奥郡、多喜郡への道を二筋も三筋も確保して人馬が通行できるように、二十日までに作る様にせよ。大軍で攻めるので、心得て気を抜かないよう普請に当たれ。(軍道の出来を)検査する使いを後日派遣する』

毛利との戦いに備えて、中国侵攻を念頭に置いていた信長にとって、丹波の国はどうしても確保しなければならない領土だった。当時、丹波は八上城を本拠地とする波多野氏が支配していた。波多野氏は以前織田軍に加わったこともあったが、足利義昭が主導する対信長陣営に加担して本願寺勢力と共に、信長とは敵対関係になっていた。

この朱印状は明智光秀に波多野氏を攻めさせるにあたり、信長が細川藤孝に対して、丹波の国の多喜郡、奥郡に通じる大規模な軍用道路を整備するように命じた書状である。大軍で攻め入るには、まず人や馬、物資、食料を運び込むための軍道の整備が急務だった。

この時、細川藤孝は山城の国、青龍城を居城としていて、西岡地方、桂川以西の地を支配していた。藤孝の領地は京都と丹波を結ぶ交通の要所にあり、丹波の領主たちとは良好な関係を築いていた。そうした理由から、軍用道路普請が藤孝に任された。藤孝にいかに地の利があるとはいえ、わずか16日で相当な距離の幅広い軍用道路を作れと命令を下す信長の強引さにも驚かされるが、自分の領地の外で地元の領主の協力を得てそれを作った藤孝の手腕にも目を見張るものがある。信長も京都近郊の要地を支配する藤孝の実力と動員力に大きな期待を寄せていた。

軍道を整備した細川藤孝は、光秀の指揮のもと丹波攻撃の最前線に自ら立っている。ただ、この丹波攻略は、相当な反撃に遭い1576年(天正4)に光秀は敗北を喫し撤退している。翌1577年(天正5)に再度攻め入っている。

*『武将 幽斎と信長・細川家の古文書から』43~45頁 熊本日日新聞社

八上城攻防戦

1578年(天正6)丹波の八上城攻略の際、明智光秀は細川藤孝と攻撃の細かい取り決めをして、戦場における規律等まで細部にわたり指示を出して軍を統制している。

八上城は波多野氏の居城で堅固に構築されており、光秀は兵糧攻めに攻撃を切り替えた。持久戦となり波多野氏の籠城は1年2ヶ月におよび開城は1579年(天正7)5月になった。同年、神吉城攻略の際には「謀」を働かせ「調略」で戦いを最小限に抑えている。

同年、遊軍として摂津有岡城に荒木氏を攻め滅ぼす。

1580年(天正8)9月、大和全域の検知を滝川一益と共に信長の上使として、短期間の処理している。

1581年(天正9)12月、「家中法度」発信。家臣に対して細密な指示を出している。

丹波・丹後攻略のこの時期、光秀の領国が近江坂本(滋賀)と丹波(亀山)の二ヵ所にあり、戦いで取り込んだ敵を家臣団に加え、降伏した国衆を自軍の兵として編成しているので、彼らを統制するためには細かい法度(軍律)が必要になっていた。如何に明智光秀が、戦いに際しても、自軍の損害を最小限に抑え、調略により極力戦闘を避け、降伏した敵を取り込んで自軍の兵として、明智軍の戦闘能力と兵力を拡大して行った。

1581年(天正9)細川藤孝と共に丹後の国の検知を実施

1582年(天正10)3月、甲斐武田氏攻略戦に従軍

5月、徳川家康の饗応役を命じられる

6月2日、本能時の変

6月13日、山城国山崎で羽柴秀吉と戦い敗北、小栗栖似て殺害される

6月14日、坂本城において明智家妻木家全員が自害した

武将としての光秀は、戦闘に於いて時には厳格で非情で残忍な対応を取っている。

1579年(天正7)の八上城の波多野氏・赤井氏攻略の際、光秀の取った策は、降伏した国衆やその家人たちを、自らの陣営に召し抱えていて、自軍の戦力増強に取り込んでいる。

その反面、この時の戦いにおいて光秀の書いた書状には「三ヶ年以来の欝憤散じ候」と記されてあり、戦いを有利に進められない苛立ちを述べており、厳しさを内に秘めた気性の激しい人物の面も露わにしている。

光秀は戦う相手によって「知略・交渉」と「武力制圧」とを使い分けていることが判る。

光秀の本領は丹波、丹後攻略の戦い、荒木村重の謀反での『交渉と調略』を持って相手と対する知略の将だった。光秀の戦いの基本は、信長の常に力による制圧と殲滅とは違い、平和的解決を模索し、味方の損失を最小限に抑え、効率的に敵に損害を与える戦い方に現れている。

続いて信長の命令により、京都所司代の要職を務め、越前攻め、大坂・本願寺との戦い、丹波・丹後平定戦、羽柴秀吉の播磨攻略の游撃軍等、数々の戦いに支援軍として参戦している。

信長からは絶大な信頼を受けていて、信長の家臣となってからは、近江の平定で功を上げ志賀(滋賀)郡と坂本城を拝領している。信長の居城・安土城に次ぐ、堅固な坂本城を与えられている。坂本城の位置は安土城の防御線の上にあり、京都方面からの攻撃の第一の防御拠点の役目も担いながら、また京都の治安の目付の立場も担っている。信長の西国進行への拠点として、全ての重責、物資の調達、軍役の調達等、重要な役目を光秀は信長から託されている。

光秀の居城坂本城の置かれている位置からも、京都の守護代としての光秀の力、遊撃軍としての行動力、丹後・丹波方面の司令官としての地位等、光秀の高い武将としての軍事力と、政治家としての朝廷、公卿衆、足利将軍との接待役と調停役、光秀の持っている高い教養と人格性は、非常に均衡のとれた品格を兼ね備えた武将であり政治家だった。

光秀の織田家家中にあっての「家老」としての地位は常に上位にあった。軍事面での功績は羽柴秀吉が常に優位に戦いを進めていたが、秀吉にない政治面での活躍は、光秀を置いて他に勤めることができない独占の場だった。光秀に対する信長の信頼度は羽柴や柴田にはない無比の依存度があった。『信長公記』と『細川家記』からも、現存する信長が光秀宛に発給した書状の内容からも、信長の平定戦が始まった初期時代から晩年まで、信長が最も信頼を寄せて頼りにしていた「家老」が明智光秀だったことは明白な事実である。

*1582年(天正10)4月24日、織田信長の朱印状

信長から長岡兵部大輔(藤孝)宛ての書状である。この朱印状が書かれたのは本能寺の変の約1ヶ月前。信長が藤孝、一色五郎(義有)に宛てた「最後の書状」である。

朱印状では「来る秋に中国攻めのために自分も出陣する心つもりだったが小早川隆景が備前での戦いに負け、さらに備中髙山で籠城しているため羽柴秀吉らが取り囲んでいる。情勢次第ではすぐに出陣する。いつでも出陣できるように用意をするように」追伸に「なお具体的には光秀から伝える」とある。

中国攻めにおいて信長軍は必勝の構えで望んでいる。毛利との戦いは信長にとってそれほど重要な戦いであり、天下布武のためには必ず勝利しなければならない相手だった。そのために、秀吉の援軍として光秀の指揮下で藤孝を含む諸将が参加することを前提としている。光秀の指揮下、大和や近江の国、近畿の領主たちをひとつの軍として編成させ、備中髙松へ向けて出陣させる準備を進めている。光秀が担っていた軍事指揮権は藤孝等を傘下に治める上級かつ広範囲な地域の領主たちを網羅していた。

信長が光秀に与えたこの援軍の編成命令を見ても分かるように、信長は光秀に絶大な信頼を寄せていた。信長の「天下布武」の軍事行動に於いて光秀は無くてはならない存在だった。信長の天下布武構想のもと、軍事勢力拡大を推し進め支え続けたのは政治力に長け豊富な人材を的確に使い分けていた参謀の光秀だった。

これらの現存する書状から信長がいかに光秀の能力を高く評価していたかがわかる。その光秀に信長はよもや裏切られるとは思いもしなかった。光秀の突然の裏切りにより信長の天下布武の構想は志し道半ばで潰えた。

光秀の裏切りの原因

光秀が信長を裏切った原因のひとつは、信長の支配構造は、究極的恐怖支配だった。光秀の能力以上に過度な要求を突き付けて、それが達成できなかったときには残忍な仕打ちを科していた点にある。この過度な要求は信長配下の他の武将たちにも常に突き付けられていた。この事では信長に仕える全ての武将が抱えていた恐怖であり潜在的不満だった。

「信長ほど過去に家臣から裏切られた武将はいない」と書いた。過去に信長から追放された武将たちの全てが、同様の過度な要求を突き付けられている。そして達成できなければ領地召し上げか追放されている。あるいは死を科せられる。

諸将としては命を懸けて戦い仕えてきた結果が、信長の「満足をしなかった」の一言で決められる理不尽な極限の状態に置かれていた。信長からの命令を達成できなかったならば、追放か領地召し上げ、あるいは死罪の結果しか待っていない状況下に置かれれば、それから逃れる道はただひとつしか残されていなかった。主君信長に対する反逆である。

信長の残酷な仕打ちを恐れて、それを今まで誰も行動として起こすことはなかった。信長に仕えた武将の全てが信長に対する謀反や復讐を考えはしたが、それを口にする者はだれもいなかったし、まして反逆という行動を起こすことを考えた武将はいなかった。ただ一人光秀以外には。こうした信長の光秀へ対する厚い信頼が突如「本能寺の変」として光秀により覆された。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?