ぼくと彼女は中平卓馬展へ行く

ぼくと彼女は『中平卓馬展』へ行く。なんだかこのnote、ぼくと由梨のデート日誌みたいになってしまっているが、書いている本人にそのような意図はないのであしからず。むしろぼくがnoteに書きたいのは、大学の放送研究会の後輩の深田(高身長の爽やかなイケメン)とのデートである。ただ、残念ながらそれをここに書くことはできないんですよね。なぜなら、ぼくは深田とデートしていないから。去年の8月以来デートしていないから!(そもそもアレをデートと呼んでいいのか怪しいが)

片想い中の男子と交流できていないから、その代わりにぼくはnoteに彼女との交流を書く。というわけではない。ぼくが本日、noteに『中平卓馬展』のことを書くのは、『中平卓馬展』に行ってぼくは感銘を受けたからだ。「目が覚めた」と言ってもいい。まあ、あとは前回の記事(「ぼくは彼女を地元に案内する」)の続きみたいな面もある。「中平卓馬を見捨てて蒲田を選んだ男」と記憶されたまま一生を終えたくはないのでね!

3月初旬の日曜日。JR京浜東北線蒲田駅のホームで待ち合わせ。この日のぼくは集合時間7分前に着いた。「また遅刻して今日も蒲田で遊ぶことになったらどうしよう」という恐怖がプラスに働いたのかもしれない。由梨に「もうホームで待ってるよ!」とLINEしたら、「わたしは次に蒲田に着く電車の4両目に乗っている」と返ってきたので、ぼくは由梨が本当に乗っているのを目視で確かめた上で、京浜東北線の4両目に乗り込む。「おはようございます」と挨拶したら、由梨に「今日は早いね」と言われた。皮肉かな?

いつもは東京国立近代美術館へは新橋駅経由で行っているが、由梨から「東京駅からも同じ料金(運賃)で行けるみたいだよ」と教えられたので、この日は東京駅経由で行くことになった。東京駅で東京メトロ丸ノ内線に乗り換えて、大手町駅で東京メトロ東西線に乗り換えて、竹橋駅で下車。たしかにこっちのほうが体感的には早く着く感じがするな。東京国立近代美術館のチケット売場で学生証を見せて、100円入れないといけないけどあとで100円返ってくるロッカーに荷物を預けて、いざ入場です。

ぼくらが今回『中平卓馬展』に行ったのは、よその展覧会でもらったチラシを見て、由梨が「中平卓馬だって!」とぼくに言ってきたからだった。ぼくが「……知ってるひと?」と聞いたら、由梨は「(ぼくの下の名前)くんが言ってたんじゃん、中平卓馬が好きだって」と言ってきた。去年の10月、東京都写真美術館でやっていた『風景論以後展』にぼくらは行った。由梨によると、ぼくはそこに展示されていた写真家・中平卓馬(1938-2015)の写真を見て「中平卓馬いいね。好きだ」と言ったらしい。ぼくとしては身に覚えがない。というか、絶対に言っていない。ただ、由梨の中でぼくは「中平卓馬が好き」ということになってしまっていて、まあ、ぼくとしても『風景論以後展』は大感動の展覧会だったので悪い気はしなくて、それでぼくらは『中平卓馬展』に行くことになったのだ。

ただなあ。ぼくは写真にはそれほど関心がないんだよなあ。実際にこの日、『中平卓馬展』で展示されていた写真を見ても、正直、ゾクッとかビビッときた写真はあまりなかった。むしろぼくがこの展覧会で興味を惹かれたのは、「文章」だ。

1960年代から70年代にかけて、中平卓馬は雑誌記事のための写真をよく撮っていた。『アサヒグラフ』とか『朝日ジャーナル』とか(ぼくはどっちも読んだことないけど)。そのうちの一枚、『朝日ジャーナル』1972年12月22日号の「にっぽん透視図」という企画に使われた写真を見て……いや、その写真の下に書かれてある文章を読んで、ぼくは愕然とした。

バスツアーか何かの風景なのだろう。記念写真を撮る観光客の写真に、「重要なことはどこへ行ったかの確認であり、証拠としての記念写真だ」という皮肉な一文が添えられている。そして、バスの車内で旅行日程表を見ている観光客の写真に、「次のスケジュールは……その間のプロセスはない」という一文が添えられている。バスの写真を外から撮っている観光客の写真には、「そしてまたしても証拠写真をとりまくり安心を重ねる」という一文が添えられている。

なんだか自分のことを言われているようで恥ずかしい。ぼくには展覧会や美術展へ行くと写真をパシャパシャ撮る癖がある。その行為に自分でもなんとなく「ぼくは何のために写真を撮っているのだろう?」と違和感を抱いていたが、そうか、そうだったのか。ぼくが展覧会や美術展へ行ってパシャパシャ撮っていたのは、「証拠としての記念写真」を撮りまくって「安心を重ね」たいからにすぎなかったのか。

ぼくの場合、展覧会や美術展で撮った写真を友人・知人に見せることはまずない。InstagramやX(旧Twitter)に載せることもまずない。せいぜいこのnoteに挿絵代わりに載せるぐらいだ。じゃあ何のためにパシャパシャ撮っているのかと言ったら、たぶん「ブックマーク」感覚である。この展示物ちょっと気になるからとりあえずブックマークしておくかっていうか。展示物を見てその場で感じることは当然あるけど、ぼくは「心が記憶すること」より「スマホが記録すること」のほうを信頼している。ぼくはぼくのことを信用していないのだ。

ただなあ。自分で自分を擁護するようだけど、写真をパシャパシャ撮ることはそう悪いことでもないんじゃないだろうか。なぜなら人間は忘れっぽいからだ。例えば、中平卓馬が撮ったという「梱包する男 クリスト」の写真。『アサヒグラフ』1970年6月5日号に掲載された写真らしいけど、ぼくはこの写真……というか、この人物とその行動に興味を持った。

梱包する男 クリスト

世の中は広いもので奇妙なことをやって生きている人間がいるものです。ここに登場するニューヨーク在住の無国籍者クリスト氏もまたその一人にあげられるでしょう。梱包狂ともいえる彼は、先日東京へ来て美術館の一室を布でつつんでしまいました。それはじつにまじめな行為であり、彼の生をささえる重要な作業でもあるのです。

1970年のニューヨークに「梱包狂」の男性がいて、東京にやってきて美術館の一室を丸ごと布で包んだ、という話はぼくをゾクゾクさせる。ぼくが『アサヒグラフ』のこの号を今後どこかで偶然見かける機会はあり得そうにないから、こういう場で写真を撮っておかないと、ぼくはこのゾクゾクした話を思い出す手がかりさえ失う。「記憶」に残しておきたいと思ったことを「記録」に残しておくことは決して悪いことではないはずだ。

……と書くと、「記憶に残らないような思い出なんて最初から大したことじゃないんだよ」という反論も飛んできそうだけど、本当にそうかなあ。ぼくは、思い出の手がかりは少ないより多いほうがいいと思う。だいたい、「大したこと」しか記憶に残っていない人生なんてぼくは嫌だ。ぼくはどっちかというと「大したことじゃないこと」のほうを大切にしたい。例えば、この日、『中平卓馬展』で見た劇作家・佐藤信のインタビュー写真(『アサヒグラフ』1971年5月7日号)。由梨が佐藤信を真似して右手の五本指を広げたので、ぼくが「手相を見てあげようか?……ふむふむ、男運が悪いですね」と言ったら鼻で笑われたこととか、もしぼくがこの写真を撮って見返すことがなかったら、たぶん二度と思い出すことのなかった思い出だ。「大したことじゃない思い出」の極致と言えるが、ぼくが人生で大切にしたいのはこういう「小文字」の思い出なんだよな。

そんなわけで、ぼくは開き直って、これからも展覧会や美術展でパシャパシャ写真を撮り続けていくことにします。「撮っている自分」を自覚する限りにおいて、ですけどね。自分の恥ずかしさをきちんと自覚しながら生きていれば、それこそ恥ずかしくない人生ってやつでしょう(抽象論)。

「ワークショップ写真学校」の機関誌『Workshop』1974年12月号に掲載されたという中平卓馬の講義録にも感激したな。「ワークショップ写真学校」というのは1974年から76年にかけて存在した写真学校で、中平卓馬はゲスト講師的な立場で参加していたらしい。この講義録の中で中平卓馬はこんなことを言っている。「N」というのは中平卓馬のことだ。

N わかってくれるということ自体を僕は求めてないですね。つまり、自分でもわかんないわけで、僕自身ある事物に出会って、まあ驚きがあるわけですよね。で、はじめてシャッターをきる。それをそのまま突き出す、ということであって、僕を理解して下さいというのであれば、僕は手紙でも書きますよ。

そうじゃなくてね、一番重要なことは、世界との出会いによってね、自分は常に変わっていくわけですよね。

(中略)

僕自身は常に変わっていきたいし、それは、とりあえず写真家である僕は写真を通じて世界に出会う。それをそのまま突き出す。それを受け取る人もね、そのことによって変わってくれればいいわけですよね。それを僕はさっきから不……

去年ゼミで読まされた『美学の練習』という本の中に「人間は芸術に自己の拡張を求め、娯楽に自己の維持を求める」といった一文があって、ぼくとしてはそんな単純に割り切れるものではないだろうと思ったのだが、その論でいくと、中平卓馬はたしかに「芸術家」だろうな。自分の写真を通じて自分にも他人にも「変化」を期待している。その点、ぼくは根っからの「娯楽家」(?)だ。ぼくは自分の作るオーディオドラマが人々の現実逃避になることを強く願っている。まあ、シュティルナーの哲学に則って考えるなら、「何があろうと自分は自分だ」「人生の答えは最初から自分の中にある」という話になるわけで、「変化」と「維持」は対立するどころか表裏一体なんですけどね。この話は長くなるのでやめますが……

さて、中平卓馬は写真家である。『中平卓馬展』は写真ばかりが展示されている展覧会である。というわけでもちろん、ぼくは中平卓馬の写真も写真に撮った。ぼくがいちばん気に入ったのは、『朝日ジャーナル』1972年3月17日号に掲載されたという犬の写真だ。シンプルにかわいい。白い犬がこっちを見ながら道路の上を歩いていて(小走り?)、その顔がちょっと間抜けなところが特にかわいい。

あとは、『現代詩手帖』1977年5月号に掲載されたという「街路あるいはテロルの痕跡」も印象に残った。10枚ぐらいの写真からなる連作で、フランス・マルセイユの街並みを撮っている。白黒写真だ。建物の壁の落書き、路上に一人で座り込んでいるひと、排水溝からあふれ出ている下水、路地を撮っている中平卓馬自身の影……。なんでもない写真だが、いまはもう絶対に撮ることができない写真である。1970年代のマルセイユの状況が写真の中にそのまま冷凍パックされているようで、少し目を奪われた。

同じ部屋に置いてあったテレビでは、中平卓馬が2005年に青森県八戸市へ行った時のドキュメンタリーが流れていた。映像の中で中平卓馬は赤いキャップをかぶっていたのだが、終盤、強風でその赤いキャップがフェンスの外へ飛ばされてしまう。すると、中平卓馬は混乱した表情になり、慌ててフェンスを乗り越えて赤いキャップを追いかけていく(たぶん不法侵入)。

中平卓馬のその姿を見てぼくはうれしくなった。さっきぼくを感激させるようなことを言っていた中平卓馬も、安っぽい帽子が飛んでいっただけで混乱し、必死になって追いかけていく「ちっぽけさ」を持っていたのだから。もしこれで映像の中の中平卓馬が「飛んでいったものは飛んでいったものさ。去る者は追わずさ」なんて達観したことを言っていたら幻滅だった。ぼくは些細なことでパニックになったり、小さいことでクヨクヨしたりする人間が大好きだ。そういう人間こそ信頼に値すると思っている。まあ、「ぼくに迷惑をかけない限り」という注釈は付きますけどね。

展示室の出口のところ。中平卓馬が2008年に言った(書いた?)言葉を読んで、ぼくは、やっぱり中平卓馬は「変化」を追い求め続けたひとだったんだなと思った。中平卓馬は1977年に記憶喪失になって、それ以来写真のスタイルが変わったらしいが、「変化」を追い求めるという価値観は何一つ変化していなかったのである。何が起ころうと自分は自分だ。「なりたい自分」は自分の中に最初からあるのだ。やっぱりシュティルナーの哲学がぼくにはしっくりくる。

自意識を解体すること、それをすすんで引き受けること、それが私の考えること、その自意識の解体と再生を自らすすんで引き受けること、それが写真家として止む事なく私が考え、引き受け続けることである。

中平卓馬

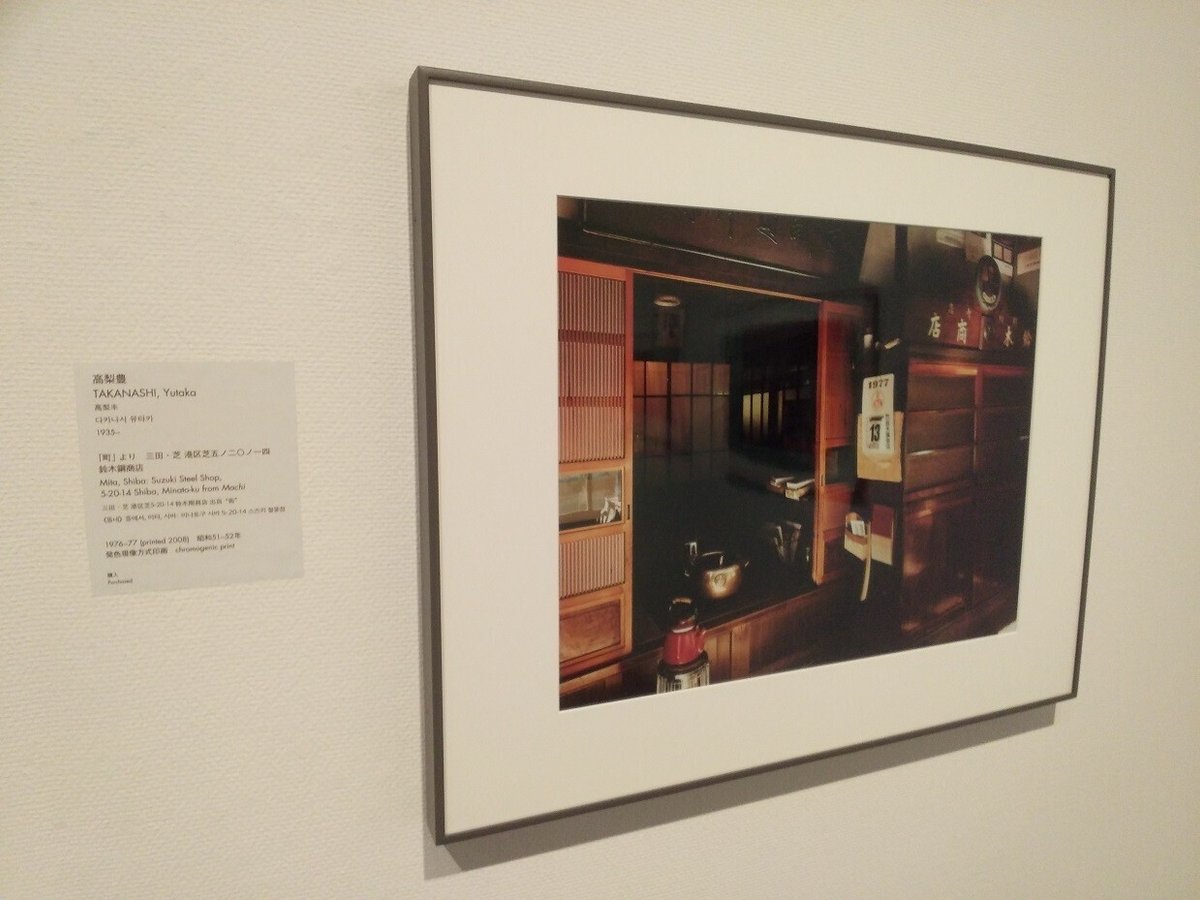

『中平卓馬展』を出たあと、ぼくらは上階の常設展にも行った。『中平卓馬展』関連で、高梨豊というひとの「町」という連作写真が展示されていて、ぼくは中平卓馬の写真よりもこっちの写真のほうに惹かれた。こっちの写真のほうが全然いい。由梨にそのことを言ったら、「どちらかを貶すことでどちらかを褒めるのはよくないよ。褒められたほうだっていい気はしないはず」と言われて反省したけどさ。

でも、高梨豊の写真は本当に素敵だと思う。どうしてぼくはこの写真が好きなんだろうと考えてみたが、さっきの『中平卓馬展』のマルセイユの写真と同じことかもしれない。つまり、いまはもう再現不可能な昔の街並みを冷凍パックしているような写真がぼくは好きなのかも。由梨からは「『冷凍パック』っていう発想が怖い」と言われたが、これってそんなに怖い発想ですかね? 少なくとも、蟻と女性を合体させた彫刻を「かっこいい」と言うようなひとには言われたくないんですけど!

東京国立近代美術館を退館。隣の国立公文書館に寄ったあと、遅めのお昼ご飯を食べるため、天気もいいので有楽町方面へ徒歩で向かうことにする。この日『中平卓馬展』へ行って改めて思ったのは、「1970年代はいいな」ということだ。去年の10月の『風景論以後展』に行った時もそう思った。どうやらぼくには1970年代の日本(と世界)のカルチャー(とサブカルチャー)が性に合っているみたいなのだ。考えてみたら、ぼくは好きな映画も1970年代に偏っている気がする(『タクシードライバー』とか『狼たちの午後』とかのアメリカン・ニューシネマ系)。

有楽町へ歩きながら「ぼくは生まれる時代を間違えたな。70年代に生まれるべきだった」と言ったら、由梨から「そんなこと言ったらキリがないよ。70年代に生まれていたら『〇〇年代に生まれたかった』と言っていただろうし。それに、70年代を生きていないから70年代に憧れるんじゃない?」と返されて、まあたしかにそうだよなと思った。ぼくは1970年代の面白そうなところを見て「性に合いそう」と言っているだけだ。『中平卓馬展』でも触れられていたが、1970年代は公害(中平卓馬曰く「私害」)の問題もあったわけだし、いまより同性愛差別もキツかっただろうし。

ぼくらは過去も未来も生きられない。現在を生きるしかない。ぼくが本気で「生まれる時代を間違えた」と思っているのだとしたら、ぼくは「生まれる時代を間違えた」ことを嘆くのではなく、「生まれる時代を間違えた」ことを自分の強みにして現在を生きていくしかないのだ。

そういう意味で、『中平卓馬展』で見た写真と文章は、過去の時代(特に1970年代)の空気を現在のぼくに伝える大きな手がかりになったし、刺激を与える材料にもなったな。入場料の元は十分取ったぞって感じ。1970年代の独特な空気を自分なりに咀嚼して表現に活かしていくことが、今後のぼくのミッションになるのかもしれない(大袈裟だが)。大袈裟ついでに言うと、中平卓馬の書いた評論風のコラムを読んで、ぼくは物事を表面的にしか見てこなかったこれまでの自分を大いに反省した。ぼくは物事をもっとナナメから捉える視点を持たなければいけない。ぼくが思うに、1970年代の感性ってそういうものだと思うのだ(大袈裟というより大雑把!)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?