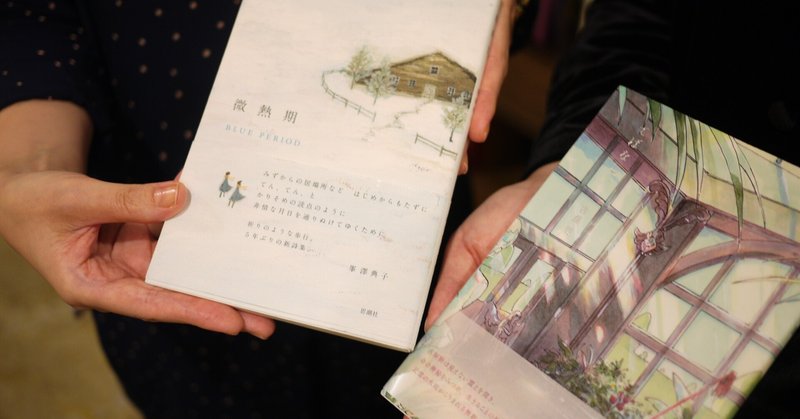

峯澤典子×古屋朋 対談『てばなし』刊行記念 vol.4

水の色。

峯:戻っていくということが、詩集の大きなテーマというか、芯なのかなと感じたんです。

「深すぎた青」の中でも、語り手は海に浮かんでいるのですが、「ぼくに付随する色彩が 生きる理由が/安らかに青へと還っていく」「ぼくらの故郷へ向かっていく」という……。手放したものが、自分を超えた大きいものに吸い込まれていく。

ここでは「青」という色の中や、「故郷へ向かっていく」。直接「てばなす」とは書かれていないんですけど、戻っていくという意志がここには含まれている気がするんですね。

古:ありがとうございます。

峯:それと、今回の詩集では、「水」がよく描かれています。前回よりももっと、「青」が、「水」の色が。「深すぎた青」もそうですし、「夜のバスは水槽」などにも、語り手が水の中に入っていく情景が描かれているのですが。水というものを一冊を浸す要素にしたのは、どういう意図があったのですか?

古:これは単純に水について書きたいというのがありました。

水は身近なものですし、何かそれに特化して書いてみたらどうなるだろうなと思いまして。

『ひとつゆび』の場合、テーマはあるけれどけっこういろいろなジャンルのなかから取ってきた感じなんですが、今回は一つの詩集にするというときにもう少し、何かに絞ってみようと思いました。

峯:私もけっこう水辺が好きで、水が出てくる詩をつい書きたくなるんですけれど。

私の場合は、岸辺にいるだけで終わっちゃうんですよ。水面を見ているだけでもういいかな、みたいに……(笑)。でも、古屋さんは水の中に直接入ってしまう。その感覚がすごいな~って。

水面に触れたり、泳いだりするのは普通のことですが、古屋さんの詩の語り手は、すでに水の中に住んでいるような感覚になっていますよね。自分の体を水の中に深く入れていく。水と同化してますよね。その描き方がすごく独特だな……と。

他の詩人の作品にも、水辺が登場する詩はいろいろとありますけど、外側から、情景を観察していることが多いと思うんです。でも、古屋さんの詩は、眺める場所と語り手自身が同化していて、詩のなかの僕や私が、すでに水になっちゃってますよね。

水というのは、古屋さんの詩集の中では、青という色そのものなのかな。青っていうのは、石の青だったり、花の青だったりと、いろいろありますけれど、古屋さんの場合は、水の青。水の青自体に語り手が同化していっている、その書き方がとてもユニークというか、水と自分を隔てずに書いている。それは、今回意識して目指されたことなんですか?

古:言われてみたら確かにそうかもしれません。究極言ってしまえば自分自身も水じゃないですか。人間というものが。自分そのものが水であれば、水に入った後も、たぶんそのままでいられるだろうし。

あと、音楽から詩の世界に入ったということもあって、音楽って聞いたりライブとかに行ったりするとずっと音のなかでゆらゆら揺れているんですよね。

音に乗るってすごく気持ちよくて、まるで波に乗っているような感覚で。

たぶん根底にその感覚があって反映されているのかもしれません。

峯:たぶん、最初に音楽の歌詞から詩を発見されたことが、こういう書き方とつながっているのかもしれないですね。

自分を包み込んでいるものの中へと、自分が流れ出している。

古屋さんは、自分の内と外の水の境界がなくなっていく瞬間そのものを、日常の詩の体験として実際に感じているから、こういう語り手の立ち位置だったり、言葉の動き方になるんですね。今お聞きして、ああ、なるほどな、と思いました。

古:ありがとうございます。

峯:私もそうですけれど、詩的なものに触れたり、とても惹かれる詩を読んだ時の感覚を、自分の詩の中でも再現したくなりますよね。日常での詩の体験を。

古屋さんはたぶん、音楽だとか日常での詩的な出会いを言葉で辿り直して、その先にいこうとしているんだな、と思うんです。

古屋さんの詩の世界にはとても生々しい身体感覚があるんですけれど、でも水の中にずっと佇んでいるという語り手の状況って、想像の世界ですよね。人としては実際には体験したことがない。でも、この詩集は、ほんとうに水と同化している感覚で読めるんですよね。だから今まで味わったことのない感じ……。

古屋さんの第一詩集にも、青は「死」の色…と書いてありますよね。でもそこでも、青と同化することは、怖くて辛いこととしては書かれていないんですよ。死という青に包まれていく感覚は、もしかしたら悲しいことかもしれないけれど、このうえなく透き通っている。

青と同化する語り手たちは、それぞれ孤独だったり、病を抱えているのかなって想像できますよね。この人たちは、自分の精神が耐えられるぎりぎりの場所へと沈んでいくのかな、と。でもそれが決して悲しいこととしては伝わってこなくて。

帰っていくという感覚と近いと思うんですけど。そういう暗がりにいることは、寂しいことでも辛いことでもなくて、もともとあった場所に戻っていくことなんだよ、と。そう教えてくださっているのかなと思ったんです。

古:私自身がそう言われたいんだと思います。

生きていると楽しいことももちろんありますが、いろいろ怖いことや悲しいこととかあると思うんです。そういうものを自分もてばなしたいっていうところがありますね。

峯:そうなんですね。私には、水と同化して青と一体化していくことが、安らかなものとして感じられたんですよ。古屋さんの詩の言葉は、全体的に穏やかなんですが、激しさすらも包み込む水自体にもなっていて。そこが魅力的だと思います。

前の詩集の『ひとつゆび』の場合は具体的なシーンが鮮やかに描かれていますよね。でも今回は、もう少し、言葉がより色自体へと還元されているのかな。第一詩集に比べると、具体的な情景から、より抽象的なシーンへと移っていますよね。

古:そうですね。

峯:今回の詩集では、書き手の内と外にある生命の核みたいな部分に触れるために、言葉が色や光と同化してより柔らかな素材になっていると感じたんです。それは、具体的な情景という箱の中にいたらわからないような、もっと書き手自身が水に包まれて、言葉も水や光のようにならないと辿り着かない場所。そういう領域を手探りしているのかなという印象を受けたんです。

vol.5 「言葉の流れ。水の運動。」へつづく

古屋朋『てばなし』のご購入はコチラから

峯澤典子関連本はコチラから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?