峯澤典子×古屋朋 対談『てばなし』刊行記念 vol.10

帰る場所としての詩。

峯:音楽を聴いて何か書きたくなる。でもただ書きたいと思っているだけでは何も変化がなくて。実際に自分の手を動かして書き出さないと現れてこない時間ってありますよね。それは、もしかすると「生きる」という意欲が現れてくる時間なんだと思います。日常の時間と詩の時間ってありますよね。

古:ありますよね。それぞれ全く異なる時間ですが、現実がどっちなのかはわからない。どちらも私の現実ではあるんですよね。

誰しも日常は何かを演じて生きていて、だけど演じなくてもいい世界もある。やっぱり何も演じないでいられる、解放された世界で「生きる」意欲が発露するんだと思います。その場所が私の場合は詩だったけれども、これは人によって異なるんですよね。私の場合はそれがたまたま詩で、それしかできないからやっている。やらないと自分が壊れちゃうからやっているんです。

峯:わかります。やっぱり深呼吸できる場所がないと、自分の中が余計なもので溢れ返ってしまいますよね。余計なものを手放していく通路を作っていかないと、日常の方にもそれが影響してしまうといいますか。核にある自分を少しでも動かしていかないと、日常もうまくこなしていけなくなりますよね。

古:そうですね、私たちのコアなところ。そこが健康的にできていないと(不健康でもいいですけど)、なんとか動かしておかないと日常もすごく適当になってしまうというか影響が出てきますね。これでいいんだろうかと思いつめちゃったり。そこで詩を書いたり読んだりすると、帰るところはここなんだなって安定します。

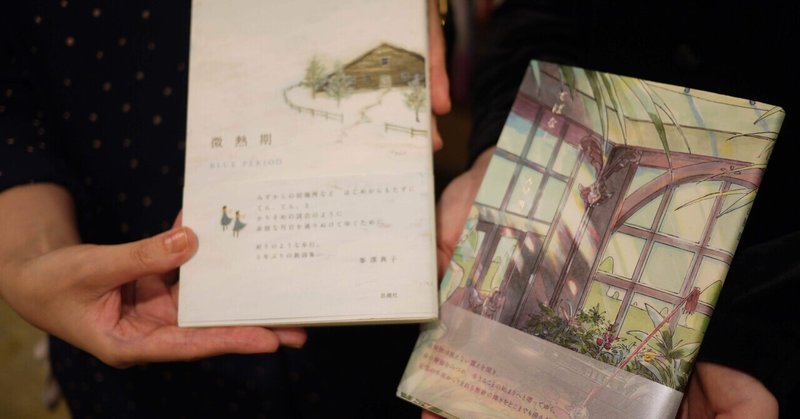

峯:帰る場所として、詩があるところだっていうのはすごくわかります。古屋さんはこの一冊目は、2020年でしたね。今回2022年で、結構早いペースで作品作られてますよね。今回の第二詩集ではこんなことを新たにやってみよう、というような、気持ちの変化はありましたか?

古:たしかに意識としては水というテーマを決めて作ってみようというのが今回あったんですけど、根本は変わらなくて。何か奇をてらったりはできないので、同じようなテーマで考えて、光とか皮膚とか感覚的なものを一つ決めて書くんですけど、もっとこうしようというのは無くて。ずっとこれまで書いてきたように、続きを書いていこうという感じですね。

峯:今回は水が重要なテーマやモチーフということが、お話を伺ううちによくわかりました。古屋さんの詩は、「読む」というよりも「体験する」と言った方がいいかもしれませんが、それはご自身が、ふだん動かさない感覚を文字の中に注ぎ込んでいるからこそ実現できることだと思うんです。

言葉を表面的に動かしているだけだと、読者としては、入り込めない部分が出てくると思うんですね。でも全身で自分の見ている世界へと入っていって、自分が音楽に取り囲まれているように、その時間に包まれながら書いているのが伝わってきますし。だから、水中の詩を読んだときには、読んでいる自分も青の世界に浸っているように、古屋さんの内側に流れている感覚を、もう一つの自分の新しい感覚として受け取ることができるんですよね。

古:うれしいです。

峯:大好きな歌詞や詩との出会いによってもたらされた、自分にとっては心地よい音や言葉や波動……そういうものに包まれている感覚を大切にされているから、読んでいる私にも伝わってくるのかな、と。

古屋さんの詩は、五感に響いてくる。それが怖さではなくて、安らかなものとして。さびしさや悲しみすらも安らかなものとして伝わってくるのは、包まれるという感覚を古屋さんが大事にされているからだとよくわかりました。

古:峯澤さんの読まれる力がすごいので。ありがたいことです。

峯:私も、言葉の動かし方がこなれていたり、表面上のテクニックを感じさせる詩にも感心はするんですけれど……。本当の意味では、心動かされないことが多いですね。この詩が好きかどうかは、五感が喜ぶかどうか、なんですよね。

自分も水の中でこんなふうにたゆたっているのかもしれないな、と、どこか懐かしさを感じながら、古屋さんの詩は読めるんです。

古:わかります。私も詩を読むときに、言葉が入ってこないときがあって。いろいろな外的要因もあるとは思うんですけど、どうしてもすーって通り過ぎてしまうことがどうしてもあります。

自分が好きな詩というのは、読んでちゃんと理解できるものなんですよね、腑に落ちるというか。

そもそも詩じたいが、現代では特にむずかしい印象を与えちゃうじゃないですか。詩を読んだことがないという人ももちろんいて、でも、そういう人にもできるだけ、伝わりやすい日常の言葉で伝えたいなと日頃考えて書いています。ぽかんとしちゃうと、やっぱり遠ざかっちゃう気がして。

峯:そうですね。詩にあまり触れる機会がなくさまざまな日常を生きている人とも何か接点を持てたら、という思いはありますよね。

詩集を開いてもらえたら、何かしら伝わる可能性があるかもしれないし。古屋さんの詩集は、ふだん詩を読まない方でも入りやすい一冊かと思いますし。

詩集を出すと、もちろん詩を書く人たちの反応も気になりますが……(笑)。でもそんなとき、思いがけない場所で読まれたり、とくに好きな書き手から返信が来ると大きな励みになりますよね。

第二詩集刊行されたあと、これからはどんなことをやってみようと考えているのでしょうか。

古:今後の動きとしては、第三詩集を発表する以外にも何かできないかなと考えていて。

峯:以前、ネットプリントで詩誌を発行されていましたね。あれを定期的にやるとか。

古:ありましたね。ああいうのをやれるといいですよね。気軽に読んでもらえるツールですし。あれもたまたま院時代の先輩が自主レーベルをやられていて、貴重な機会をいただきました。これから自分でも何かできるようにしたいです。

峯:ネットプリントもSNSで告知すると、意外な方が見ていたり、ふだん詩を読まない人にも情報が届いたり。それで興味を持ってくれたら、詩集につながることもあるだろうし。ネットプリントの詩誌ってワードなどでも作れるし、あまり構えずに、気軽にやるのも楽しいですよね。

古:やりたいですね、本当に楽しいので。

vol.11「スイッチ。」へつづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?