峯澤典子×古屋朋 対談『てばなし』刊行記念 vol.12【最終回】

内側で流れる時間のなかから。

後:峯澤さんは、映像が出てくる前のスイッチみたいなものは何かあるんですか。

峯:私の場合は、温度なんですよ。気温。

後:えー!気温?

峯:暑かったり寒かったり。それが刺激になるというか……。それで冬の詩も多いんですけれど。実際に、寒いところに行くと詩が出てくるという。

古・後:へー!!

峯:吐く息の白さとか、寒さを身体で感じると、いろんな情景が浮かんできて。『ひかりの途上で』の「はつ、ゆき」や「途上」などは、寒い!っていう感覚から言葉が勝手に浮かんできたんですよね。

とくに季節の変わり目からヒントをもらいますね。

秋の初めに香る花とか、落ち葉を踏む音からも、具体的な情景がいろいろふわーっと浮かんできて。

古:秋の始まりの香りもあったり。懐かしい感じとか。胸がきゅんとする感じ。

峯:それが詩の生まれるきっかけになりますよね。

でもそうは言っても、毎日忙しくしていると、そんなきっかけをじっくり味わう時間がないこともありますよね。花の香りや落ち葉の音という小さなものなんて。

逆に言うと、それをあえて意識的に強く感じれば、詩のスイッチが入るというか、詩の時間が醸し出されていく気配がして。あ、書けるかも……と。

後:それは意外というか、面白いというか(笑)。

『あのとき冬の子どもたち』というタイトルの詩集がありますが、冬になると峯澤さんの詩集をすごく紹介したくなるんです。そういうこともあったのかもしれないですね。

峯:ありがとうございます。

だから古屋さんの「蜘蛛」みたいに、きっかけはある一点の映像なり気配なんですよね。

逆に自分は映像や気配の中に深く入っていかないと書けないんですよね。言葉の表面だけで、手元でやろうとしてもうまくいかなくて……。

本当に迷走するような感じで深く深く視界や手触りの中に入っていく、その工程の中でやっと作られていくから。古屋さんの白い馬のように。なんとなく見えてきたものを言葉と一緒に追っていく書き方ですね。

後:なるほど。

峯:なので、詩を読んだことのない人にもわかりやすいシンプルな言葉遣いになっているのかなと思うんです。

後:空想を通して体験していることなんですね。

古:その世界にいるからこそ書けるものだと思うんです。手元だけで、詩っぽいものを書くこともたぶんできるんですけど、すごく自分がつまらなくて、何やってるんだろう私ってなるんです。

峯:でも私もこういう書き方に辿り着く前は、指先だけで言葉を動かしてきた気がします。

だから投稿して選ばれても、自分ではしっくりこなくて。そういう時期が長く続いたんです。

でも、2007年に「ユリイカ」で松浦寿輝さんが選者をされていたときに、映像の中に全身で入っていく、迷走的で瞑想的な書き方を試してみたんです。

それまでは、言葉の中に自分を投げ出すのが怖くてできなかったんですよ。

どこか遠慮しているところがあって、好きな詩人の詩を真似したりと、感情は動かさずに言葉だけを動かしていたんですけれど。

「ユリイカ」の投稿の時は、せっかく好きな詩人に読んでもらうのだし、変に誤魔化さずに自分の内側の世界にどっぷりと入っていけばいいかな…って。そこからですね、やっと言葉を動かせるようになったのは。古屋さんは最初からそういう書き方をされていて。

古:私も実は院のときも、今まで書いていたものを小手先で書いていたんですけど、全然選ばれなくて。詩との間にすごく距離があったんです。上空から見ている感じ。

なんかもっと対象に近づいて、地に足をつけて書いてみようとして書いたものが「ひとつゆび」で。はじめてユリイカの今月の作品のところに掲載していただいて、こういう感覚か!ってわかったというか、詩を書く距離感がわかったというか。そこからでした。

峯:そうですね。他人事じゃなくなるというか。目の前の言葉がとても親しく、愛しく感じられる感覚ですよね。言葉との距離が近くなるというか……。

古:もっと詩や自分の感覚に近づいていって、友達じゃないですけど、それくらいしないと詩も応えてくれないし。

後:たとえば、空想の世界…。宇宙であったり海であったり、話者がご自身なのでしょうか? それとも他に見ているキャラクターがいるのでしょうか。

古:それは話にもよるんですけど、現実にのっとった話はたぶん私自身で、『てばなし』でのほとんど空想みたいなものは、もう一人の自分、「私」じゃなくたまに「僕」とか使うんですけど、そうすると距離感がちょうどよくなるときもあって。

自分ではないもう一人として書くときはあります。

だけど、最後の、精神に近づいた話になってくると、それは本来の自分だったりだとか。本当、話によって変わりますね。

後:見てるっていうよりは、自分自身が話者というか主人公となって見ていくという感じなんですね。

古:そこは共通していて、ものによって距離感がちょっと違う。もう一人の自分や誰かが書いている感じです。

後:視点が変わってくるんですね。

古:はい。自分のなかにいる何人かの視点、といった感じです。

峯:不思議ですね。現実の私と詩の中の私は同一人物ではないですよね。

書いている私と語り手の私との間に距離を意識的に作らないと、言葉が日常じみてしまうし。

後:パラレルワールドで、もし詩だけを書いている自分が隣にいたらという感覚でしょうか。

峯:詩は、多数の私が登場できる場所だと思うんですよ。

複数化しているのが実は本来の自分であって、日常の自分は一、二面くらいしか見せていないんですけど、本当は自分で思うよりも多面的だと思うんです。

詩の中では複数の私として現れることができて、それは20篇あったら20個の私、重なりつつも別人格な私みたいな感じなのかな……。

書く自分と書かれる私との間に距離を作らないと、単なる日常の日記になっちゃいますしね。その距離があるから言葉は自由に動けると思うんですけど、距離を作ること自体が、書く自分にとっての解放でもあるし。

語り手=作者自身って読む人もいると思うんですけど、そこは区別されてもいいのかなって。

古:そうですね。書いている自分が詩の数だけいて、そのすべてが自分といえるというか。

峯:そうですよね、隠されている自分も現れてきますよね。

古:たしかに。話は少し変わりますが、峯澤さんは書けない波みたいな時ってありますか。

峯:ありますね。古屋さんは定期的に書けていると思うのですが、私は書かないときは、書かない時間がとても長く続くんです。

やっぱり言葉が醸し出される時間といいますか、寒さを感じたらそれがぼんやりと映像になっていく時間が必要なので……。

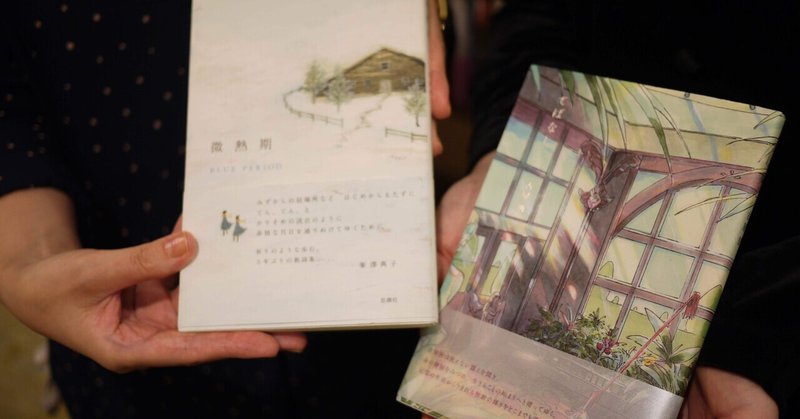

第四詩集の『微熱期』を出したあとも、やり切った感もあったからか、もうこれで終わりでいいかな……と、ちょっと空虚な状態になっていたんですよ。

でも何か頼まれたら無理しても書かなくちゃいけないし(笑)。でも、本当に心からまた詩を書きたいって思ったのはだいぶ時間が経ってからですね。金木犀の香りを嗅いだりするうちに……。

後:ちょっと気温が下がって。ちょうどいい季節ですね。(収録は22/10/22)

峯:私は、本当に書きたい状態にならなければ、自分で自分を放っておくほうなので……。

古屋さんは、いかがですか。

古:私もです。これ(『てばなし』)を出してからもう無いですね(笑)。出し切った感はあるので、本当に時間をかけて、微熱のように積み重ねていって、いつか爆発してくれるのを待つ感じです。

峯:外側の時間ではなくて、自分の内側の時計に合わせて書いたものじゃないと、本当は納得できないんですよね。

もちろん、何か書かなきゃ、発表しなきゃ、と焦りを感じることも時には刺激になりますが。

詩はもっとゆるやかな時間軸で動いていってもいいと個人的には思っていて。

それこそ十数年に一度しか詩集を出さない方もいますし。詩は、自分自身の内側の時間に委ねられている創作だと思うんですよね。自分にふさわしい創作のペースを大事にしないと、かえって枯渇しちゃう気もしますよね。

古:本当に「命の時計」に沿っていくしかないんですよね。

了

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?