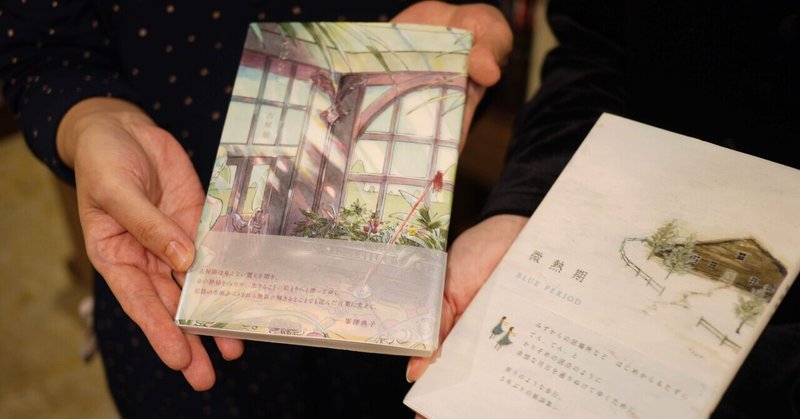

峯澤典子×古屋朋 対談『てばなし』刊行記念 vol.5

言葉の流れ。水の運動。

峯:古屋さんの第一詩集のときから、とても独特な書き方だなって感じていたのは、一篇が一連で終わっていることですよね。全然隙間がない。

古:確かにそうですね。

峯:今回の詩集には、二、三連で構成されて、一行の空きが設けられている詩もありますけれど。基本的には最初から最後まで空きを作らないで、ずーっと流れていく書き方をされてますよね。これって意識して?

古:そうですね。書くときに一つの情景が思い浮かんで、そこで物語が進んでいくのを描写していくという感じです。

そのまま思い浮かんだものを書く傾向があるので、そこまで分断しようと思わなくて。ときどき行が空いたりするのは、場面転換や心の切り替えなどでわかりやすくするためにしています。

峯:そう、映像が動いていく感じなんですよね。古屋さんの詩って、言葉が急に転換しないことが逆に魅力なんですよね。じっくりじっくり、見つめるものに寄り添いつつ流れていきますよね。

だからかな、私、古屋さんの、一連で一篇という書き方を見ると、息の流れと、眼差しの持続を感じるんです。プールや海にどれだけ潜れるかなって試す時のように、あえて息を吐きださない、もうちょっと潜ろう、潜ろうとしているような息遣いというか……。

古:なるほど。

峯:それが水に同化した言葉の動きなのかもしれないのですけど。

それと、波からの連想で思い出すのは、「すなのうみ」という作品ですね。私、この詩がすご~く好きで、「びーぐる」で初めて読んだときに「わー、すごいいい詩だな~!」って思って(笑)。今回の詩集に入っていたのですごくうれしかったです。

古:ありがとうございます。とてもうれしいです。

峯:この詩では、言葉の流れとしては、語り手が見つめているものに近づいて、また離れて、また近づいて、という感じで進んでいきますよね。

たとえば、「両の手ですくいあげて/遠まわしの指切りへ」というところから「さらさらと指の隙間を/こぼれていくなかに/みつけたのに/次のまばたきに 消えてしまう」とか「ほろほろと落ちていって/この身体へと還っていく」というように。

近づいては離れ、また近づいて。寄せては返すというように、波の運動として言葉が優しく動いていく。そして言葉によって触れることができたように思えたものは、またこぼれて消えてしまって。でもそれでも、触れた、消えた、という感触が、語り手の体には残っていて。最後には「遠くで波の香りが/鳴っている ひびきわたるほうへ/ひびき 声がきこえるほうへ」とあります。何かに触れたあとに身体の中に残った波の動きが声の響きとして感じられる。

古屋さんの息の長い言葉というのは、語り手が見つめるもののなかへともうちょっと深く潜ってみたいという欲求があるとして、その願いがもたらす息の長さなのかなって思うんです。

あとは、「すなのうみ」という詩には、近づいては離れていく、その運動によって自分の体に宿っていく熱もあって、ずっとその熱の中で語り手は揺らぎ続けている。その言葉の余韻が、読むこちらの中にも動き続けているような気がするんですよね。

ずっととどまることがなく、うごめき続けている、そんな言葉の余韻が感じられるんですよね。

古:自分ではあまり意識をしていなかったのですが、そう仰っていただいて確かにそうかもしれないですね。距離感が行ったり来たりしています。

vol.6「誰でも知っていることばで紡ぐ。」につづく

古屋朋『てばなし』のご購入はコチラから

峯澤典子関連本はコチラから

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?