Say Goodbye to Dear Paul Auster

自分のアイデンティティを築いた作品を作った人たちとの別れが怒涛のように続いている。例え会ったことがなくても憧れた人との別れは、親族との別れと同等の深い悲しみに包まれる。

それに対して毎度自分の気持ちを整理して、思い入れや作品にまつわるエピソード、出会った経緯やベストの作品などを自分のアカウントを取得しているSNSの何かしらのプラットフォームに文章に変換してポストするのもなかなか大変な作業である。

それでも書きたいと思うのは、ポール・ベンジャミン・オースター(Paul Benjamin Auster)、その人が鳥山明やHi-STANDARD、チバユウスケ、坂本龍一に並ぶ存在であり、僕の中で世界一敬愛する作家であるからだ。

音楽でも漫画でもアートでも、そのジャンルでこれ以上ないというくらい心酔する人・作品に出会った時、出会った喜びと同時に今後の人生でこれ以上の才能に出会えるのか、という疑問が生まれる。

そしてそれは限りなく"ない"確率が高い。

ポール・オースターの訃報から突きつけられるのは、それを思いながら今後を過ごしていかなければいけないと言う決定的な事実である。

"それはあった、それは2度とないだろう。思い出せ。"

ポストロックバンド、toeの"孤独の発明"という曲がオースターを知ったきっかけだった。(オースターの耳にこの曲は結局届いたのだろうか?)

卒論の執筆そっちのけで読了した時は自分が出会うべき作家と出会ったような興奮を覚えている。そこからアメリカ文学への扉を開き柴田元幸先生の訳した作品を読み漁るこのになる。卒論にも抜粋して引用させていただいた。

"現在は過去に劣らず暗く、その神秘は未来にひそむ何ものにも匹敵する。"

基本のNY三部作『ガラスの街』『幽霊たち』『鍵のかかった部屋』から『偶然の音楽』、『リヴァイアサン』、『ミスター・ヴァーティゴ』、『ブルックリン・フォーリーズ』、と著書を読み進めて行くのはアメリカのハードコアパンクやエモコアの系譜を掘り下げていた時と同じような感覚だった。

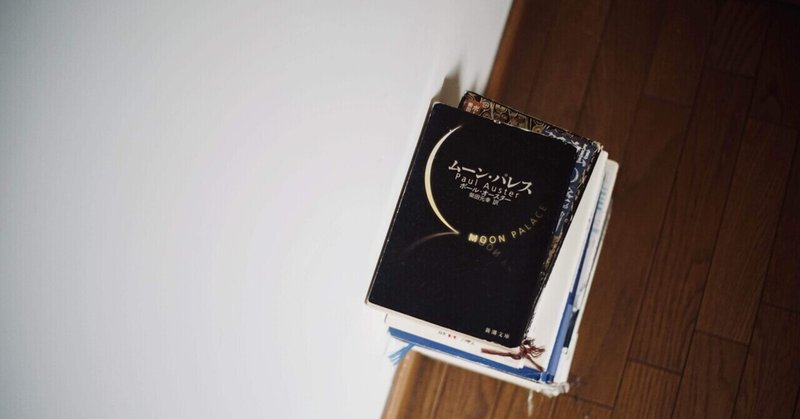

虚構と現実が織り混ざったこんなにも美しい文章表現が世の中にあるという発見と喜び、胸にとどめていたい1行、突然全てが変わるようなドキドキする展開がどの作品からも出会うことができた。中でも棺に入れて欲しいほど一番好きな『ムーン・パレス』を読んでいたときの多幸感は今でも忘れられない。謎めいたタイトルたちにいちいちワクワクして、難解な文体に苦悩しながらまだみたことのないアメリカの東海岸、中西部、南部などのさまざまな風景を脳内に思い描いた。頭脳労働の会社員が休日に読むにはあまりにもカロリーが高い文体なのだけど、読み終えた時の満足度や充実感は何物にも変え難いのだった。

"太陽は過去であり、地球は現在であり、月は未来である"

"僕は崖から飛び降りた。そして、最後の最後の瞬間に、何かの手がすっと伸びて、僕を空中でつかまえてくれた。その何かを、僕はいま、愛と定義する。それだけが唯一、人の落下を止めてくれるのだ。それだけが唯一、引力の法則を無化する力を持っているのだ。"

"寂しくて気が狂いそう。そのうちに、心のなかであまりに何度もくり返したものだから、意味もだんだん失われていった。"

"運転しながら、バッハ、モーツァルト、ヴェルディのテープをえんえん聴いていると、まるで自分のなかから音が湧き出てきて風景を浸しているような、可視の世界を彼自身の思考の反映に変えているような、そんな気持ちになってきた。"

"突然のパニックに包まれて、ナッシュの頭に浮かんだ唯一の思いは、これが自分がこの世で抱く最後の思いだろうということだった。止まる時間はなかった。起ころうとしていることを阻止する時間はなかった。だから急ブレーキを踏む代わりに、アクセルをぐっと踏んだ。"

"好むと好まざるとにかかわらず、我々が同じ過去を共有していることに私は思いあたった。時が経つにつれて、我々が同じ未来を共有してもいることを理解するに至った"

オリンピアポータブルの古いタイプライターで紡がれた、ロマンチックでミステリアスでどこか寂しさや悲哀を伴う独特の文章表現、と言葉にすればチープに感じてしまうほど、僕はオースターの世界に夢中だった。『ミスター・ヴァーティゴ』の師匠のように地球儀をわたし、「君がどこにいようと、僕は共にいる」と言いながらプロポーズをしようかと思ったが、未遂に終わった。『ルル・オン・ザ・ブリッジ』と『ブルー・イン・ザ・フェイス』のDVDはどこのレンタル店にもなく、ようやく見つけた下北のDORAMAで彼女(現妻)のカードで借りて見たと記憶している。

"結局のところ人生とは偶発的な諸事実の合計以上のものではない。"

上記の1行からわかるように、偶然の積み重ねに起因し、それが未来を一変させることがオースターの物語を面白くすることが多い。それはラジオで全米から集めた偶発的な話を書籍にした『ナショナルストーリープロジェクト』や、オースター自身が経験した偶発的なエッセイ集めた『トゥルーストーリーズ』の2作品にも顕著に表れている。あの日、あの時、あの場所で、もしこうしていたら、全く180度変わった人生を歩んでいたのかもしれない、その可能性や後悔も含めて複雑な条件分岐が重なった奇跡的な瞬間を積み重ねて生きていると言うことを、オースターから受け取っているような気がする。(この2冊は小説ほどカロリーを使わなくて読めるのでとても読みやすくておすすめです。)

"彼はこう言った。

「言いたかないけどさ」

つまり言いたいということだ。"

自分を初めての海外一人旅に突き動かしたのも、オースターが愛し頭の中で何度も描いていたブルックリンが見たいということに起因する。憧れは読んだ作品を積み重ねるほど大きくなり、いつのまにか自分の目で見なければ気が済まなくなっていた。一度でいいからオースター自身もこの目で見てたかった。オースターの幻影を求め一年かけて資金を貯め、2007年23歳の夏の終わり、僕は初めてガラスの街、New Yorkの地を踏むことができた。

"僕は長いあいだ浜辺に立って、日の光の最後の一かけらが消え去るのを待った。背後では町がいつもの生活を続け、二十世紀後半のアメリカの、聞き慣れたいろんな音を立てていた。"

近年は自身の年齢のことを意識してか、老いた主人公や人生の終わりをどう決めるかのような話が多くなっていた。なんとなく自身の何かと重ねているのかと推察するのは自然なことで、あと何冊読めるのだろうと少しずつ思っていた。

小説を書くという作業は70歳を超えた肉体にもなかなかハードな仕事だと思う。オースターの小説は英語版が出てから数年後に日本語訳が発売されるので、『4321』(2017)、『燃える若者』(2021)、『バウムガートナー』(2023)の3作はまだ未翻訳のままである。それを読み終える時が、本当に別れを告げる時なのかもしれない。今はただ、大切にその時を待ちたい。

(柴田先生、よろしくお願いします。)

"書くというのは孤独な作業だ。それは生活をおおいつくしてしまう。ある意味で、作家には自分の生活がないとも言える。そこにいるときでも、本当はそこにいないんだ。"

"書物は無知から生まれる。本というものが、書かれたあとも生きつづけるとすれば、それはあくまで、その本が理解されえない限りにおいてなのだ。"

"物事を終わらせずに終わらせること。こうやって彼は、さよならを言えないことを伝えたのだ。"

この写真は、先述のNYに行った時に映画『Smoke』の中で、ハーヴェイ・カイテルが演じる、主人公オーギー・レンが毎日同じ時間同じ場所で写真を撮っていた、ブルックリンシガーカンパニーの目の前で交差点で撮った一枚。

「地球は太陽の周りを回ってる。だから太陽光線はいつも違う角度から指している。」という言葉が印象的な映画だが、向かいの店の店主にそんな映画知らないと言われて、ストレートにムカついた思い出が残っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?