『諸井三郎展』からつながる絆。音楽評論家・那須田務先生と辿る、同窓会の足あと

洗足学園音楽大学を卒業した後に幅広い領域で活躍する同窓生や、現在洗足学園にて教鞭を執る先生方にお話を伺う、洗足学園音楽大学同窓会コラム。

今回お話を伺ったのは、音楽評論家・那須田務(なすだつとむ)先生です。洗足学園音楽大学大学院では論文の授業を担当されており、筆者が大学院に通っていた頃は那須田先生の授業を受講していました。そのため、直接お話させていただくのは実に約4年ぶり!

個人的にお聴きしたい内容は盛りだくさんですが……。那須田先生は7代目の同窓会会長を務められていたこともあるため、今回は学生生活の思い出や当時の同窓会の様子を中心に、お話を伺ってきました。

那須田務(なすだつとむ):

洗足学園大学付属高校音楽科、洗足学園大学音楽学部フルート科を卒業後渡独。ケルン音楽大学等でバロック時代のフルートや演奏理論を学び、ケルン大学音楽学科修士課程修了(M.A.)。帰国後母校で音楽学の教鞭を取ると同時に音楽評論家として活動。NHK-FM・AMの番組に出演する他、『レコード芸術』『音楽の友』(いずれも音楽之友社)のレギュラー執筆者を務める。共訳書にアーノンクール著『音楽は対話である』(アカデミア・ミュージック)、監修共著書に『ピアノの世界』(Gakken)、『KAWADE夢ムック バッハ』(河出書房新社)、著書に『音楽ってすばらしい』(ポプラ社)、『古楽演奏の現在』『名曲名盤バッハ』(音楽之友社)の他共著書多数。今年(2023年)3月で洗足学園音楽大学・大学院を定年退職。この秋に『J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』『古楽夜話』(以上音楽之友社)、仮題『バッハの教会カンタータ』(春秋社)を刊行予定。日本ペンクラブ会員、ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。

家庭的な雰囲気のある学校

──那須田先生、お久しぶりです。本日はよろしくお願いいたします。まず、学生時代を振り返ってみて、思い出に残っているエピソードがありましたら教えてください。

思い出のエピソードは色々ありますね。まず、当時は今のように立派な建物もない小さな学校だったのですが、学校の庭で野球をしたり、楽器を練習したり……、キャンパスの中で学生が自由に過ごせる家庭的な大学でした。キャンパスの中に大きい木があって、その下で新入生歓迎コンパをやったこともありましたね(笑)。

今は学校の規模も大きくなって、キャンパス内の建物や様子がずいぶん変わりましたが、当時の学生生活を振り返ってみると、当時は小さいながらもとても家庭的な雰囲気を持った学校だったなぁと思います。

──学内でキャッチボールをしたことはありましたが、さすがに新歓をやったことはありませんでした!

新歓コンパのときに理事長先生(現理事長の御母堂)が通りかかると、あなたたちこれで何か買いなさいとカンパしてくださったこともあります。それくらい、自由で伸び伸びとした雰囲気でした。

また、今では「学友会」といいますが、当時の“学生会”も学生が自主的に活動し、大学祭(学園祭)の内容も自分たちで決めていました。「今年の大学祭は何やるんだ?」って先生方から学生に聞いてくるみたいな。そんな環境でした。

その中でも、特に思い出に残っているのはやっぱりこれかな。

学生の想いが込められた『諸井三郎展』

僕が学生の頃、初代学部長の諸井三郎先生が亡くなられました。それで、その年の大学祭に先生を偲ぶ『諸井三郎展』を開催したんですね。先輩で当時の学生会会長だった岡部一朗さんや荻野松宣さん、堀池美智子さん、諸井先生の御令嬢の諸井伸子さん、今ベルリンで活動している同期の声楽家・佐藤雄平さんらと。岡部さんと堀池さんは、同窓会でもおなじみですね。

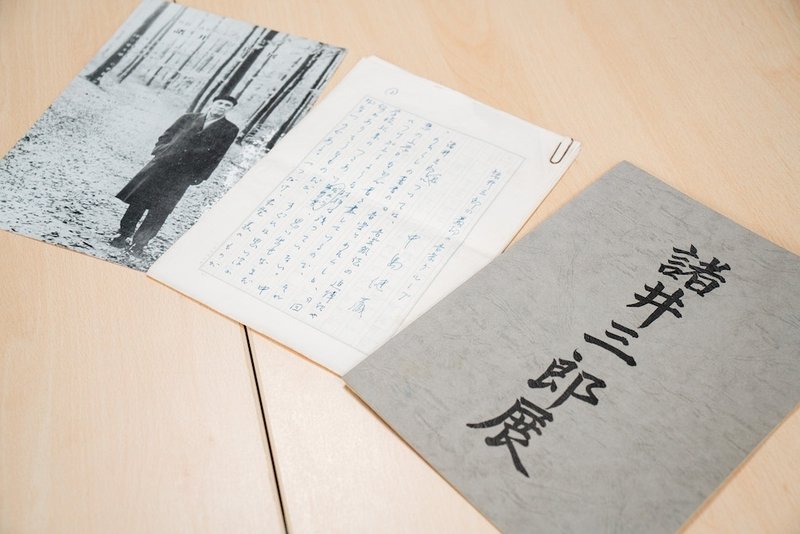

これはずっと保管しておいた、当時のパンフレットや学生新聞です。当時の資料、いろいろと持ってきちゃいました。

──ひとつひとつ、大切に保管されていた様子が伺えます。『諸井三郎展』はコンサートのような形で実施したのでしょうか。

先生を偲ぶコンサートもやりましたが、メインは“展示会”でしたね。校舎の一室で諸井先生の作品の自筆譜や写真、生前の新聞記事などの貴重な資料の展示を行ない、旧前田ホールで座談会や諸井先生の作品のコンサートもやりました。先生のお嬢さんの諸井伸子さんが学生でいらしたからこそ、実現できたのですが。

ここにある原稿用紙は、パンフレットのために諸井先生の中学時代以来の友人で文芸評論家の中島健蔵さんが寄稿してくださったものです。

座談会は荻野松宣さんが司会をしてこの中島健蔵さんを始め、諸井先生のお弟子さんだった戸田邦雄先生(当時学部長)、神良聡夫さん(当時作曲科教授)に出演していただきました。

また、企画から実施、運営まで全て学生がやりました。みんなで力を合わせて『諸井三郎展』を実現できたことは本当に良い思い出になっています。

──学生が自主的に『諸井三郎展』を開催しようと思ったこと。どれだけ諸井先生が学生から尊敬され、愛されていたか感じさせられます。

第二次世界大戦後における日本の音楽界、音楽教育界の基盤を作った人ですし、非常に立派な先生だったからね。それと、近頃は諸井先生の作品があちこちで取り上げられています。昨年も山田和樹さんの指揮で読売交響楽団が諸井先生の交響曲第3番を演奏しました。今、改めて作曲家としての諸井先生が注目されていると感じています。

僕らにしてみれば、何よりも憧れの人だったというのかな。僕は当時2年生だったので先生の授業を受けたことがなかったけれども。いつか講義を受けたいと思っていました。

音楽家としてはもちろん、人間的にも素晴らしい先生だったから、亡くなられたときは本当に衝撃を受けました。

でも、だからこそ、何かやらなきゃいけないって。僕らの手でやろうって思ったんです。

“同窓会”のような同窓会

──那須田先生は7代目の同窓会会長を務められています。当時の同窓会の様子なども、伺いたいです。

僕が同窓会に関わったのは、ドイツ留学から帰ってきてすぐのことでした。当時会長を務められていた安彦善博先生は高校時代から授業等でお世話になっていましたし、ドイツのケルンでもご一緒させていただいていました。それで日本に戻ってきたときに、安彦先生から同窓会をやらないかって声を掛けていただいて。最初は同窓会の広報を担当していました。

それから断続的に同窓会に関わったのですが、僕の同期に小松康裕さんがいてね。全日本音楽教育研究会の要職を務めるなど音楽教育家として活躍していますが、『諸井三郎展』のときには大学祭の実行委員長でした。その小松くんが同窓会の会長を務めていた時期があって。「那須田手伝ってくれ!」と言われて、広報の次は副会長をやることになったんです。

──広報から副会長、それからどのようにして会長になられたのでしょうか。

小松くんが会長を辞めるときに「お前会長やれ!」って(笑)。それがきっかけとなって、7代目の会長として2003年から2005年までやりました。ただ、僕もこの頃は仕事が大変だったから、長くはできなかったのだけれども……。

その後、やはり学生会の先輩の氏家仁志さんにお声がけをして、会長を務めていただくことになりました。なので、ある意味この頃の同窓会は学生時代の延長というか。学生時代の仲間と共に、同窓会の活動をしていた感じです。

──ある意味、本当に“同窓会”のような場所だったのですね。

本当にそうだね(笑)。それに、その頃から地方支部で同窓会コンサートをやるなど、本部と支部の交流が密になり始めていました。同窓会がますます活気付いてきて、本当に楽しかったです。

生まれてきた意味を問い、心に“愉悦”を持つ大人に

──最後に、現在洗足に通っている学生にはどのような大人になってほしいと感じますか。メッセージをお願いいたします。

何のために生まれてきたのかを考えられる大人になるといいのかなって、思います。

生まれてきた意味を考える。そうするとね、社会の中で自分の役割はなんだろうと思うようになってくるんですね。でも、それは人に言わなくてもいいし、すぐに答えが出なくてもいい。自分らしい生き方を見つけるうえで、それが大切だと感じています。

あともうひとつ思うのは、とても抽象的ですが、いつも心の中に、ある種の“愉悦”を持つ人になること。愉悦とは、いわば心の動きですね。簡単に言えば感動するということです。

いい音楽を聴いたり、本を読んだり、すばらしい経験するとその度に心が動くでしょう。心を魂と言ってもいいですが、何かに感動できる心は、それ自体が自由でなければならないし、その人の年齢や経験によっても受け止め方や感動の質が違う。だからきっとそれは長い時間をかけて育んでいくものなのでしょう。いつも魂が喜んでいる、そんな生き方ができるといいですね。

Text and Photographed by 門岡 明弥

***

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?