舞台で踊る・間違えたかどうかは重要ではない

お稽古していても、先ずはあらすじ(流れ)を掴んでほしいと指導していても、

"先生と(動きが)違う"

と自分から止まってしまう人がいます。

教える方としては、細かいところはあとにして、とにかく間を掴んでほしい、流れを知ってほしいと思っています。

それだけでなく、ひとつひとつの技術に固執して立ち止まる癖をつけてほしくない、と思うのです。

この癖があると、舞台上でも少しでも間違えると"ダメだ!"と止まってしまうことがあるのです。

私は若い頃、「間違えた!」と叫んで舞台を引っ込んでしまった人を目撃したことがあります。

結構半ばまで踊っていたのに、また最初から曲をかけて再登場。

同じ曲を同じ人で2度見ることになり、非常に嫌な気持ちになりました。

こうならないために、少しくらい間違えても何とか続ける、続けようとする努力、習慣を普段からつけたいと思います。

間違ったなりに何とか次に繋げるには、流れを理解することが重要です。

プロの表現としては、勿論間違えるかどうかが問題ではなく、表現として成立させる、ということです。

昔、演技の勉強をしていた時、とても印象的なお話がありました。

ある役者さんが舞台で蝋燭の火の近くで手紙を読むというシーンで、誤って手紙に火がつき、燃えてしまったそうです。

それは勿論アクシデントではあるのですが、その役者さんは、その役のまま

「っ、、勿体無いことをいたしましたー」

と言ったとか。

これこそ本当のアドリブである、と。

そんな次元には遠く及ばないかも知れませんが、間違っても素に戻って笑ったりしてはいけない、と思うのです。

それまでの曲の雰囲気を壊し、自分の演技を途切れさせ、他に一緒に踊る相手があれば、相手にも多大な迷惑がかかります。

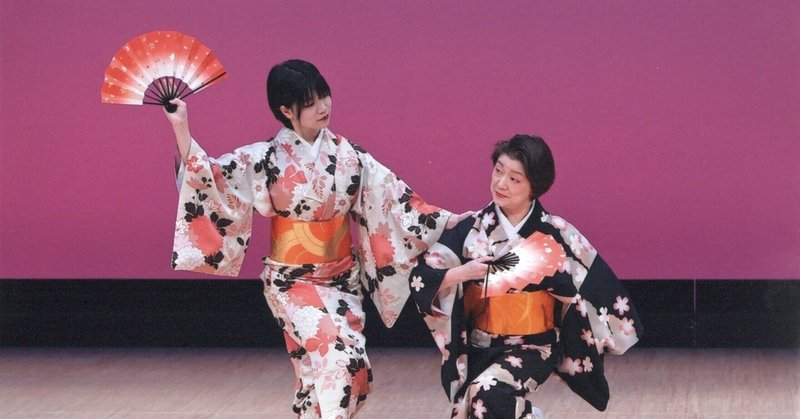

先日、ある舞台を見に来てくれたお弟子さんは、ある出演者がカッコいい男役の踊りを踊る中、お扇子を取り損なって落としたのですが、粋な手捌きで男らしくスッと膝をついてお扇子を取った、とてもカッコよかった、と感想を述べました。

また、大勢で踊る中、間違えた人の横にいたもう1人が笑って、間違えた人より笑った人に目がいった、とも話してくれました。

観客にとって振りを間違えたかどうかは重要ではありません。

そんな"些細な"ことで舞台を台無しにする方が損な話です。

ひとつひとつの技を羅列するのではなく、自分なりにイメージを持って、点を線にしていく。

ちゃんとイメージを持って表現できていれば、観客は納得できますし、何より本人が楽しい。

できない、できないとばかり悩まずに、自分なりに楽しめる踊りを、舞台を

体験してほしいと願っています。

ご相談お問合せ、ご依頼は⏬

🌸千翠流舞HP: https://sensui-ryubu.com

踊りを楽しんでみたい方、千翠流舞メンバーになってみたい方!まずは無料体験で❣️

🌸千翠流日本舞踊教室HP⏬

https://sensuibuyou.mystrikingly.com

🌸千翠珠煌Twitter⏬

https://twitter.com/buyou_azaz?lang=ja

🌸千翠珠煌facebook⏬

https://www.facebook.com/sensuiryubu

🌸千翠珠煌Instagram⏬

https://www.instagram.com/sensui_ryubu/

🌸YouTube千翠流舞チャンネル⏬

https://youtube.com/@sensuiryubu

いただいたサポートは、今後の千翠流舞の活動のために使わせていただきます。よろしくお願い致します!