国家総動員法と緊急事態条項の類似性を見ておくのも良いでしょう

1937(昭和12)年7月7日の盧溝橋事件を端緒に始まった日中戦争(当初は北支事変、間もなく支那事変と呼ばれるが、実質的には戦争そのものであり、敗戦まで通して日中戦争と呼ぶ)は、「三カ月、長くとも1年」で終わるようなものではないことがはっきりしてくる中、近衛文麿内閣は「国家総動員法案をまとめます。これは、国家の総力を挙げて日中戦争に集中させる狙いでした。第一次世界大戦で示された国家総力戦のための法律が必要というのが発端です。

法案は53条からなり、第一条で「国家総動員」を戦時(戦争に準ずべき事変の時を含む)に際し、国防目的達成の為、国の全力を最も有効に発揮できるよう、人的物的資源を統制運用することと位置付けます。

二条、三条は用語の説明。四条からが本体で、いずれも「国家総動員上必要ある時は勅令の定る所により」という文句が入っています。勅令とは、天皇から直接出された命令の意味で、内閣が国会を通さず、自由に法律と同等の効力を持つ「勅令」を作って従わせることができるようになることを意味しています。つまり、臣民の代議士の声を聴く必要がないのです。また、平時に適用できる条文もありました。

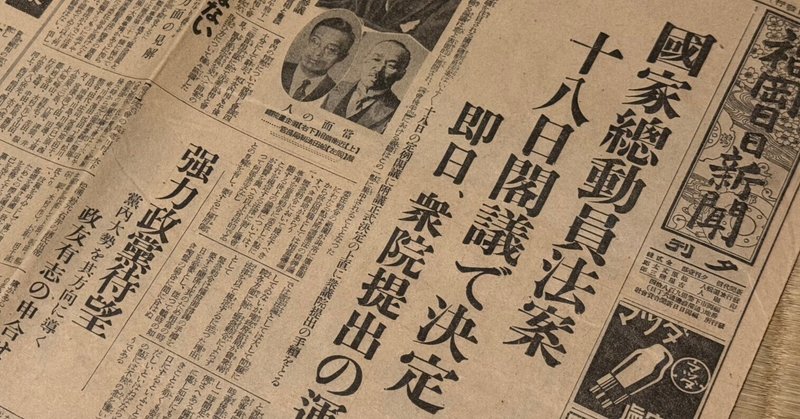

三十四条から五十三条までは罰則で、最高5年以下の懲役、一万円以下の罰金を科すことが可能でした。そして2月18日に閣議決定し、19日に衆議院に提出します。

衆議院では、牧野良三と斎藤隆夫が反対の論陣を張り、「国民より無条件に生命と身体と財産とを提供せしめることであって、正に超法規的」「議会に白紙委任を要求するもの」ーなどと指摘します。審議中、近衛首相は国家総動員法の運用について「この支那事変に直接これを用いるというのではない」と委員会で明言するなどして、反発を和らげようとしています。

ところが、法案を通そうとする軍部の意識を象徴する事件が発生します。政府説明員で陸軍省軍務局課員、佐藤賢了陸軍中佐が長々と説明するのを議員側が「いつまで話させるのか」と発言したところ「黙れ!」と佐藤中佐が怒鳴り上げます。これには議員も怒って委員会は散会し、翌日、陸相が遺憾の意を表明して収まったのですが、議員の抵抗もこの程度でした。

結局、衆議院は濫用を戒める付帯決議をつけて委員会も本会議も満場一致で「国家総動員法」を可決。貴族院も賛成多数で可決します。国家総動員法は1938(昭和13)年4月1日公布、5月5日施行されました。

「昭和2万日の全記録5」によりますとこの年の8月24日、国家総動員法に基づく学校卒業者使用制限令と医療関係者職業能力申告令が公布施行されました。近衛首相の明言から、わずか5カ月でした。

その後、国家総動員法によって、国民徴用令(別の職場へ強制的に移させる)、金属類回収令(家庭などの金属の強制収容)、各県の新聞を統合させた新聞事業令など、さまざまな勅令が出され、さらに内容も厳しいものに改正されていきました。付帯決議など、意味はなかったのです。

◇

自民党改憲4項目中にある緊急事態条項は、東京弁護士会によりますと、時の内閣が「大災害等」で緊急と判断した場合には国会の権能(立法権)をその内閣が実質的に兼ねることができること、国会議員の3分の2以上の多数で国会議員の任期延長が可能ということです。

つまり、これは戦争ではない平時であっても、内閣が国会を通さず法律同様の命令を出せるという点で、国家総動員法と同様の意味を持っています。国家総動員法がいかに人々や社会を縛ったかは、歴史が証明しています。

そして任期延長で永久に同じ内閣が居座ることもでき、これは国民の選挙権をなくすのと同然です。実は日露戦争中でも太平洋戦争中でも衆議院議員選挙は行われていますが、それによって何か支障があったということはありません。現在も、参議院が一時的に代わりをする制度があります。しかも「大災害等」という「等」が、いくらでも解釈の余地を残します。戦前の内閣は臣民によるものではなく、天皇に指名された人が内閣を組織していたので、これも戦前同様、国民の手が届かない物となります。

現在、憲法審査会で議員任期延長の論議を先行させようとしています。抵抗の少なそうなところから、ということでしょうが、戦前の轍を踏まないよう、不完全だった大日本帝国憲法に戻させないよう、注意が必要でしょう。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。