農村向け雑誌「家の光」発行元の産業組合中央会も、時局に合わせ学校に教材ーもちろん「家の光」も国策に合致で

1925(大正14)年6月に創刊した産業組合中央会の雑誌「家の光」。農村向けに参考になる内容が詰まり、日中戦争前の1936(昭和11)年6月号の表紙も、いかにも農村という雰囲気の平和なものでした。

しかし、こちらも時局に合わせていろいろ工夫するというのはこの時代の各社と同様で、満州事変後、国債連盟脱退や海軍軍縮条約の期限切れを前に叫ばれた「非常時」に合わせ、1933(昭和8)年11月5日に「家の光」臨時増刊として「非常時世帯読本」を発行しています。

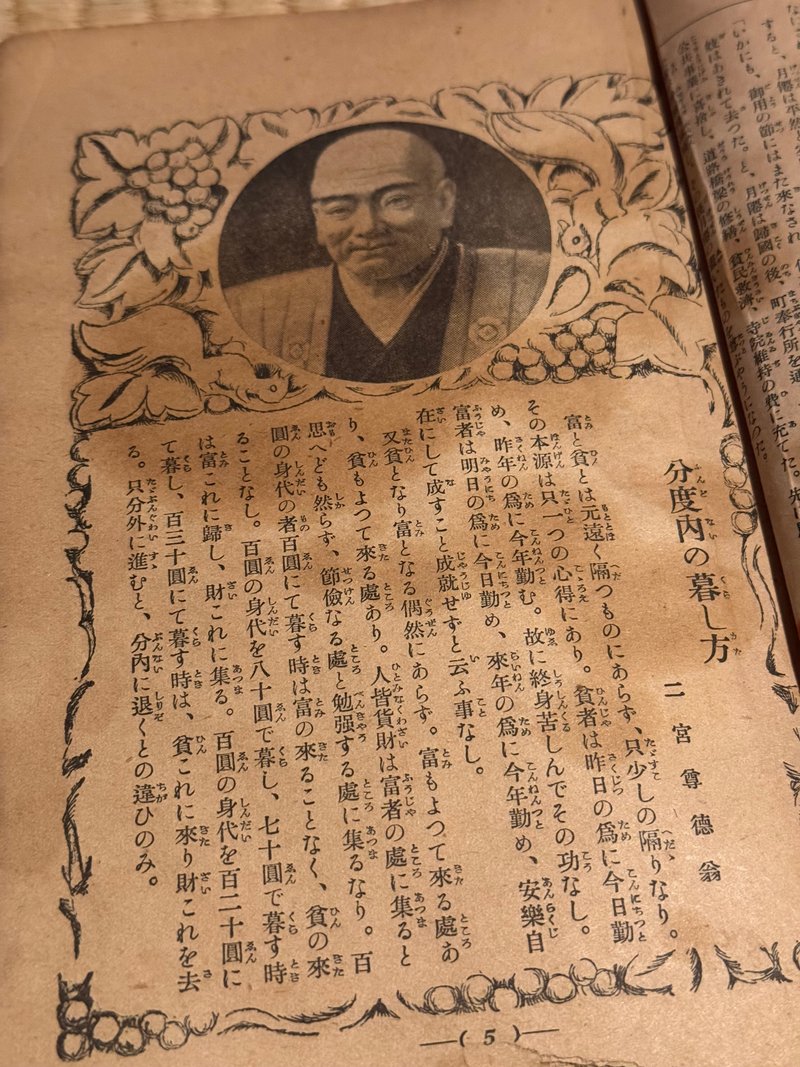

目次や軽視されている話題から、とにかく無駄を止めて質素倹約し御国の為の貯蓄などを奨めている内容と分かります。

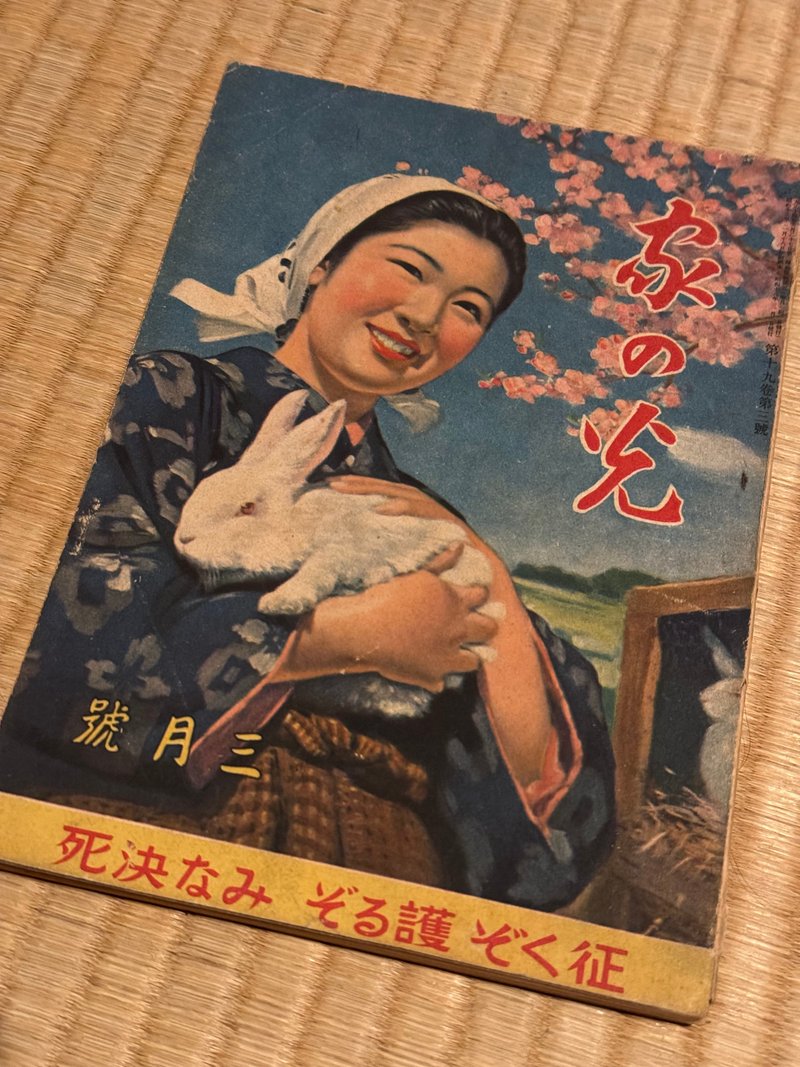

さて、「家の光」本誌も1941(昭和16)年1月号からは表紙にスローガンが入るようになり、非常時の高まりを感じさせます。

この表紙で示しているのは、もちろん兎飼育の推進です。飛行服の毛皮など、軍需として貴重でした。

ところで、「主婦之友」はこの年の4月号から、女性の歯を見せる笑顔はいけないとされているのですが、「家の光」をみる限り、そのような指導はなかったか、ずっと遅れたようです。気持ちよく生産に励んでもらうのに、その方が良いと考えたのか、購買層の違いから緊張感の高め方を考えたのか、内閣情報局が一律ではなく、対応していたことを示します。

そして「家の光」の発行元も、太平洋戦争が始まると、やはり子供への教育が肝心と考えたのか、国民学校への教材提供に取り組んでいます。当方で入手したのは「国民学校教育資料 大東亜戦争記念画集(第2集)」です。6-8となっている3枚のカラーの戦闘場面と解説で1組になっています。横60センチ、縦45センチとそこそこの大きさです。おそらく第1集は5枚組だったのでしょう。

南太平洋海戦が「昭和17年10月26日」の場面です。「我が海軍部隊は、敵戦艦、航空母艦、巡洋艦等8隻を撃沈し…」と誇大な大本営発表を教育現場に持ち込みます。また、アリューシャン奇襲占領はミッドウェー海戦の枝作戦ですが、こちらをメインにしたのも、やはり大本営発表に沿ったものであるからです。

この第2集は、1942(昭和17)年末ごろに各学校に寄贈されたのでしょうか。第3集以降はあったのかも気になるところです。

◇

戦局が傾くにつれ、「家の光」のスローガンも表紙絵も厳しい内容となり、1944(昭和19)年11月号の広告が廃止された裏表紙でも、サツマイモやブドウが、さまざまな軍需品の役に立つことを示すものに置き換わって増産を求めています。

農村向け雑誌も、戦争となると軍需に引き回される様子が見えてくるようです。しかし、当初は戦争や戦時体制に乗っかかっていたはずですが、いつの間にか取り込まれているようです。戦争とは、権力とはそういうものなのです。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。