五・一五事件ー言論、社会のルールが暴力でつぶされたのに、庶民が喝采を送ったこと、それを利用されたことこそ重要

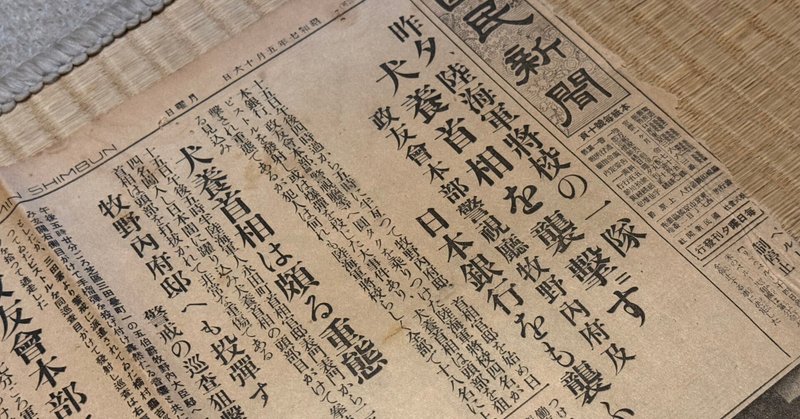

2024年からみて92年前の、1932(昭和7)年5月15日に発生した「五・一五事件」。海軍将校と陸軍士官学校生、それに農民らが首相官邸などを襲撃し、犬飼毅首相を殺害します。ちょうどそのころは満州国をめぐって国際連盟のリットン調査団が日本や中国、満州で調査を進めているころで、犬飼首相もこれに会って日本の立場を説明していました。

一方、当時の社会情勢は内務省の全国調査によると、賃金や強制貯金の不払いがあった工場や鉱山が838にも上る不景気下にありました。その対策に加え、満州国を国ではなく自治政府としてなら国際連盟の批難を免れられないかと苦慮していたのが犬養首相でした。五・一五事件は、そんな複雑な社会情勢下、「君側の奸」を葬り、天皇による政治の実現という夢想を単純にたたきつけたものでした。

信濃毎日新聞は、編集長三沢精英が5月16日夕刊のコラム拡声機で事件を激しく非難します。

「『軍人ならば、会ってやろう』と、気を許したが運の尽き。犬養さん、狂人に対する認識不足だった。◇狂人といいたいが、寧(むし)ろ『狂犬の群れ』だね。◇この狂犬の群れが「祖国を守れ」か。◇あの天晴なる武者震ひを見たまえ。食堂のボーイをつかまえて、殺すぞと怒鳴ったり、日曜で人の居ない銀行へ、押し掛けたり。◇ファッショなんて「人間の言葉」は、この場合、通用しない。◇支那の便衣隊がアッハッハと笑っている。◇いよいよ「侮日」だ。◇暗殺の国、狂犬の国。この後に来るものは、なんて、騒ぐな騒ぐな。国民は、頭に氷嚢でものっけて事態を正視せよ」

また、主筆桐生悠々の筆とみられる同じ紙面のコラムも「陸海軍々人がこうしたことに騒ぐのは、政治的に騒擾するのは、私たちの衷心より反対するところのものである。なぜなら、彼等は陛下の軍人であって、同胞を敵として戦うべき性質のものではなく、若も戦はんと欲するならば、今外に戦わねばならないあまたの敵を持っているからである」と正論を訴えました。

◇

しかし、裁判前に荒木貞夫陸相が「彼等の心事をしのぶ時は、私は涙なきを得ない」などと擁護するなどし、被告らの美化された言葉が裁判を通じて流れ、庶民の減刑嘆願運動がおこります。「氷嚢でものっけて事態を正視せよ」という、三沢の言葉はながされていったようです。長野県上田小県地方の上小思想対策委員会は五・一五事件に先んじて起きたテロ「血盟団事件」も含め、被告の心意気に寛大な処置を嘆願し、下諏訪農民団も被告の行動を「日本魂の発露」として、女工50人が連帯の血判を押しています。

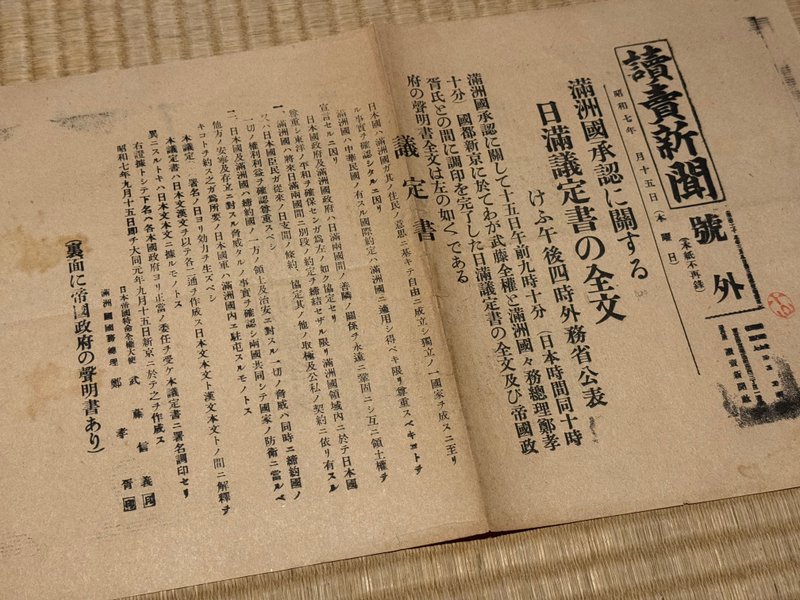

その間、満州国の独立に難色を示していた犬養首相がいなくなったのを幸いに、陸軍の扇動で日本は日満議定書で満州を国として認めます。しかし、それは政府声明の中にみられるように、あくまで日本の対ソ防衛のためでした。五・一五事件の犯人には、感謝してもしきれないのが陸相の本音だったでしょう。

そして、満州事変も終わり国際連盟も脱退表明し、信濃毎日新聞主筆の桐生悠々は評論「関東防空演習を嗤う」のため軍に圧力をかけられて退社した後の1933(昭和8)年11月9日、海軍側被告の判決が言い渡されます。

結論としては、上の見出しにあるように「人を殺すなどやったことは悪いことではあるけれども、動機は国のことを考えたから良い事なので減刑するね」ということで、該当する刑法中に示された範囲で最も軽い刑とし、最高でも禁固十五年にとどまりました。

桐生悠々は、要人の暗殺があるごとに、その刑の軽さが暗殺者を次々と生んでいると批判していました。この判決も、通常の殺人罪とはいえない、国家中枢の転覆を図った(にしてはお粗末だが)のだから反乱罪を適用すべきと主張していました。しかし、そうした諫言が軍部ににらまれ、圧力をかけられたのです。

この先の大日本帝国は、理論や理性より人情や勢いで動く傾向がますます強くなっていきます。この後の1936年(昭和11)年の二・二六事件で軍の力を見せつけられた政府は、一層批判の気概を失い、軍に迎合しているうちに、焦土の日を迎えているのです。五・一五事件は、普選運動の高まりから生まれた政党内閣にとどめを刺し、軍の独走を許すことになったターニングポイントだったことを、忘れてはいけないでしょう。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。