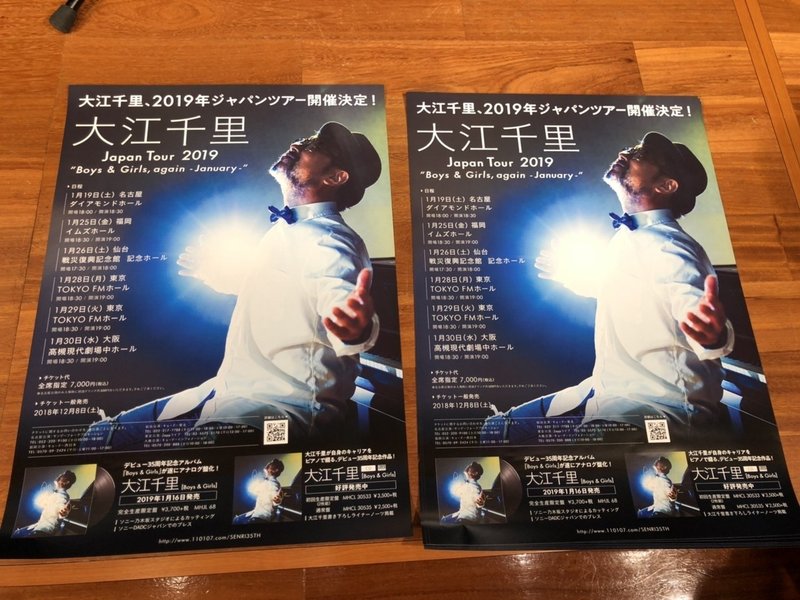

セトリ通信(6) “Boys & Girls, again ~January~”Jan.19-30, 2019

“Boys & Girls, again ~January~” Japan Tour Jan. 19-30,2019

「Boys & Girls, again ~January~」ではとにかくオーディエンスに伝わりやすい構成に心を配った。

自分が演奏をしたい曲というのは勿論のことだが、それ以上に、観客が聴きたい曲をいつも以上重視した。聴きたいって言ったって、それは蓋を開けてみないとわからないのである意味禅問答のようなものなのだけれど(これが延々に続く)。

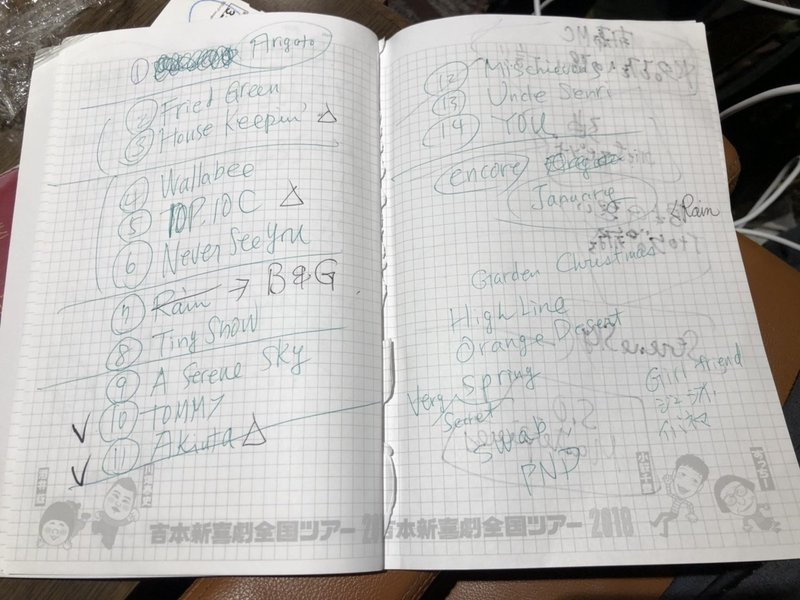

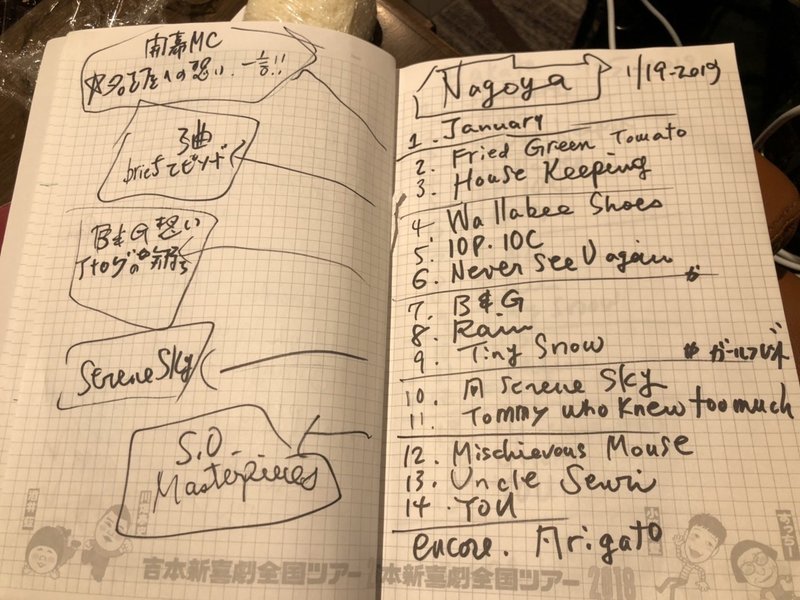

10月に行った関学とTFMのコンサートで得た確かな感触。その後のアメリカやアムスでの手応え。目の前のお客さんに鍛えられ、揉まれ、成長した自分の中で、徐々に定番になりつつあったライブ後半戦の「Mischievous Mouse」「The Adventure of Uncle Senri」「YOU」などは今回のツアーでしっかりそのダイナミズムを生かそうと思った。アルバム『Boys & Girls』からの曲を3曲続けてやる前半のセクションもいい。「Wallabee Shoes」「10 People, 10 Colors」「Never See You Again」。この前後半のセクションのキャッチーな流れを2大軸に、あとの部分をその日にしかない色でどう塗っていくか。

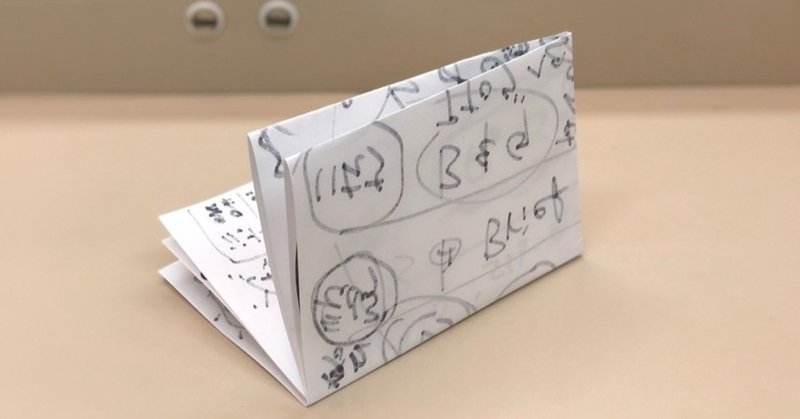

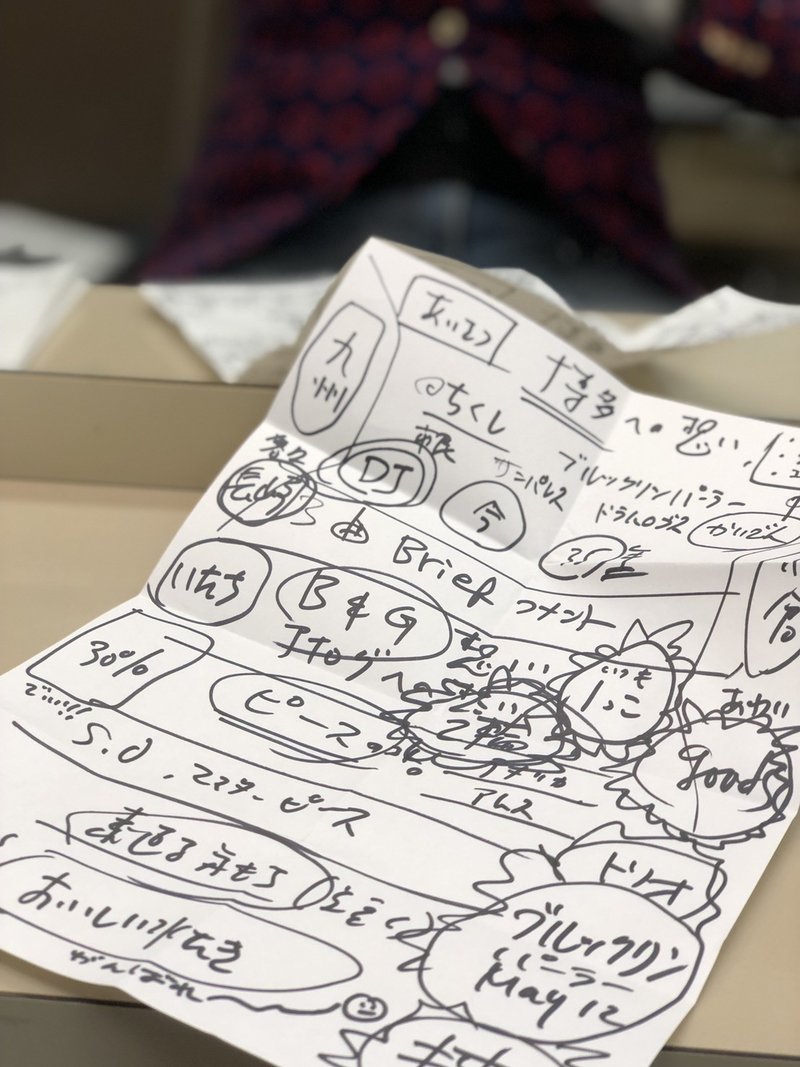

結局、アメリカから日本へ帰る飛行機の中まで答えは持ち越し。ロシアの上空くらいでようやく僕の心は固まっていった。さささっと、鉛筆で思いの丈を走り書きする。その時のメモ書が名古屋の「原型」となったものだ。そこに今回のコンサートツアーの「核」になるアイデアが詰まっている。そのままでもいいかもしれないしガラッと変わるのもいいかもしれない。その伸縮自在さのラフな「余白」をそのまま抱え、僕は日本へ無事帰国した。

まずは1月16日の兵庫県立芸術文化センターでの演奏に頭を切り替える。ミナミの練習スタジオに通って関学グリークラブと演奏する「January」、僕のパートの「Wallabee Shoes」「Boys & Girls」、八神純子さんとやる「KUMAMOTO」「かれ木に花を咲かせましょう」、全員での「上を向いて歩こう」の「一人リハ」が始まる。練習スタジオだから隣からの音が筒抜けなので、ついついニュースクール時代のようなライバル心がメラメラ沸き起こり、火がついてしまう。

兵庫の本番が無事に終了し、そのあとは紀尾井サロンでの番組収録。ここでは、「Boys & Girls」、ミンガスの「Duke Ellington's Sounds of Love」そしてこの日用に新しくブルックリンで年の暮れにアレンジしておいた「ガールフレンド」を演奏する。

収録の本番で「Boys & Girls」を弾くとき、「ツアーのリハを兼ねて」と冗談交じりに言ったのは決して嘘ではなくて、年が明けて日本のオーディエンスを目の前にして「Boys & Girls」という曲がどう響くかは作者の僕にも想像がつかなかったからだ。曲は長い時間をかけて成長する。お客さんの耳もまた成長する。それなのに演奏する本人だけが実はオロオロその成長についていけないこともある。台風の目の中心にいて心は無風なのだ。

だからハードルをうんと低くしてからの演奏のスタート。コンサートツアーを間近に控えたこの時だからこそ、今想う”B & G”の世界観を恐れず出してみる。反応は上々。これでツアーのセトリの中盤セクションでやる「Boys & Girls」「Rain」「Tiny Snow」への確信は増した。

サロンでの収録が終わり、いよいよツアー初日。まずは、名古屋だ。ダイヤモンドホールのスタッフが「最後にやったのは200●年ですよ、それ以来です(末尾は失念)」と声をかけてくれる。せっかく感慨深く「そうか。有難いな、懐かしいな」とその言葉を受け止めていたはずなのに、もうこれを書く時点でぼんやりしかその年度を思い出せない。2003だったか4だったか?

このホールのピアノは ぺらっとした音で、奥行きが少ない。小さなボリュームだと味がでにくい。真ん中あたりのレンジはすごく引き込まれている印象だが、高音と低音部分は未開のレンジといった感じでまだ硬い表情だ。時間をかけて仲良くならないといけないタイプのピアノかな。よし、仲良くなるぞ。

会場の印象はいぶんで憶えていたものとは違った。もっとロックなライブハウス的な印象だったが、まじまじ見ると多目的に使える本当に素敵で面白い小屋だ。席を並べるとすっかり上品で、見違えるばかりの リサイタルホールにドレスアップされた。

ピアノとの相性を掴むために敢えて弱い音でジャズのフレージングや和音を弾いてみる。初日だということもあり慎重に力まず全体を当たる。緩やかに。

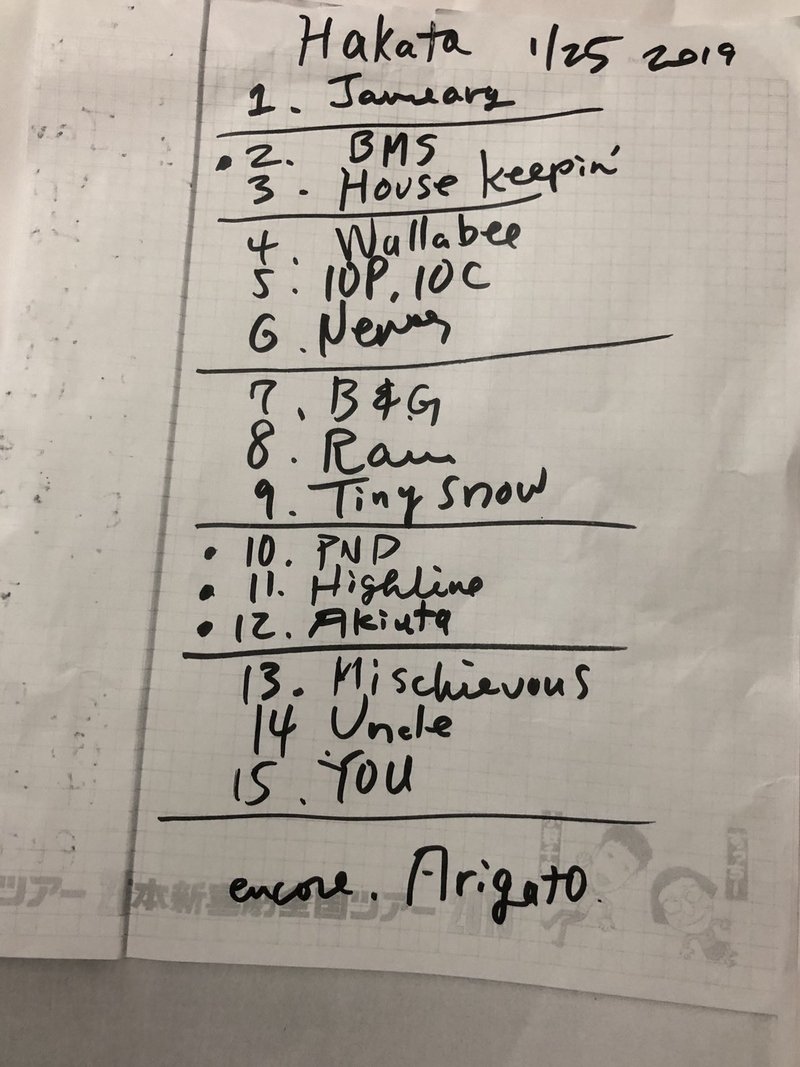

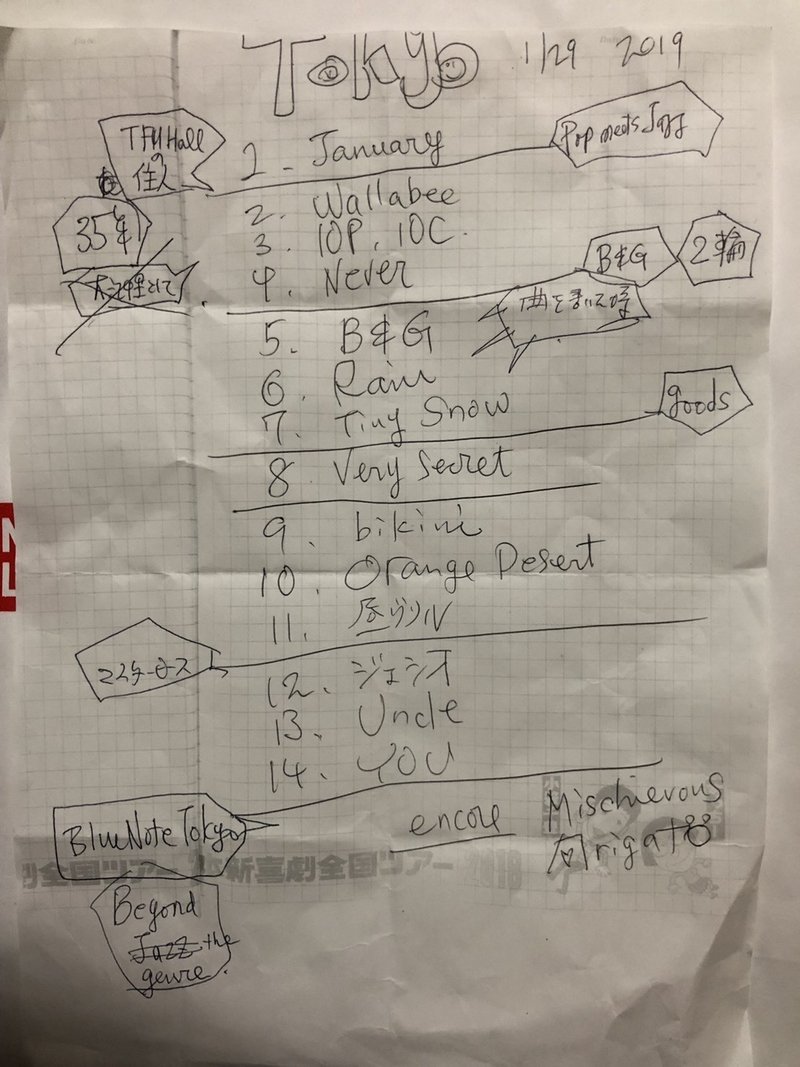

実はツアーの1曲目は「ありがとう」で始める予定だったのだが、(写真参照)日本へ帰って来て気持ちは変わる。やっぱり「January」で行こうと思った。「ただいま!」その気持ちを手描きの年賀状のように伝えるのがいいのかな。

二つ目のセクションの「Fried Green Tomato」、 ラストへの盛り上がりのちょい前の「A Serene Sky」「Tommy Who Knew Too Much」は名古屋だけの選曲だ。こうやって見返すと特別な思いが詰まった時間だったなと思う。

ラストの盛り上がりも感極まるものがあり、初日にしてここまでくると、もうこれ以上の何ができるのかと不安になるくらいの拍手をお客さんからいただいた。

その夜は日帰りだったので慌ただしかった。名古屋から帰って来てからの数日は、テレビ番組のロケや整体や免許の更新をやっているうちにあっという間の時間が流れていよいよ博多へ。

DJパーティで鹿児島に行くつもりが宮崎に不時着した話、長崎のアンコールであまりに興奮して「鹿児島~!」と叫んじゃった話、「未成年ツアー」で筑紫会館に階段セットを3段しか出せなかった話など、まるでトークショーの合間に曲をやるようなノリで前半進めるうちに、案の定時間が足りなくなってくる。なので、後半はスリリングなくらい畳み掛けな演奏になった。まあ、これはこれでレアな展開。

そしてこの後の仙台から千秋楽の大阪までは一切登場しなかった、「Boys Mature Slow」「House Keeping」(これは名古屋もあり)「PND」「HighLine Bash」などは博多のスペシャル曲となった。

夜は地元の美味しいイタリアン。初めてみんなで食事をする。キョードーの方、舞台監督、ソニーのレーベルチームが3人そして僕の、合計6人で心からリラックスできた。

オーディエンスの前に出なければ全くセトリの顔が読めない。これで大丈夫と思っても刻々とセトリは変化し、まだその先に正解が潜んでいたりするのがセトリの気を抜けないところ。おそるべしセトリ。されどセトリ。ソロピアノだと特にそうだ。

博多の夜。ツアーが滑り出した。舟が進む。みんなはその気持ちを分け合い、静かに盃を交わす。

1月26日。翌朝は早めに空港へ。

何故ならば寒波が日本列島にやってきているからだ。案の定、1本先に乗った舞台監督は仙台空港の上でなんども旋回を余儀なくされ、2時間遅れで空港に降り立ったらしい。僕たちの便は出発こそ遅れはしたが、思った程のダイヤの乱れはなく、無事に仙台空港へ到着する。

やれやれ。

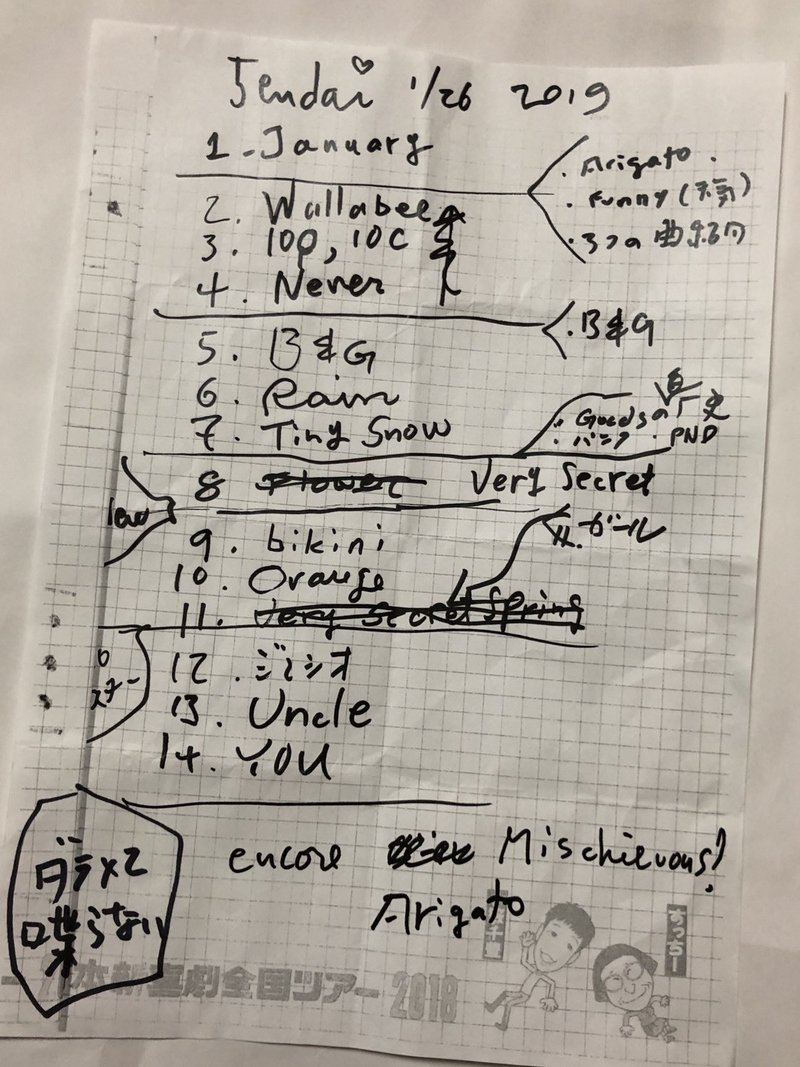

この日直感で曲を変えた。1曲目で「January」をやって挨拶した後のジャズ時代の2曲、「Boys Mature Slow」「House Keeping」をカットして、3セクション目の「Wallabee Shoes」「10 People, 10 Colors」「Never See You Again」を繰り上げる。

最初のmcのあと、一気にキャッチーな曲達から始まる流れに変える。そうするとその次のセクションの「Boys & Girls」「Rain」「Tiny Snow」の意味もグッと鮮度を増すのではないだろうか。

スタンウエイの音がすこぶるいい。木の反響板の 効果も抜群だ。

この日はmcでグッズの話にも触れて抱腹絶倒タイムが起こる。ステージからは客席の顔をくしゃくしゃにしたお客さんの姿が見える。そのあとは短いけどドラマ性の高い大切な曲、「Very Secret Spring」でジャズの美しさを心ゆくまで堪能してもらう。

気分を変えて新しい曲を2曲「bikini」「Orange Desert」と演奏する。

本番でミラクルが起こった。2曲を弾き終えてあまりに会場の一体感がすごくてその力に押されるようにぽろっと「ガールフレンド」を弾き始めたのだ。こうなったら時間配分なんてもう頭にない。一瞬に生きよ! 行け! そんな気分。無我夢中で心のままに弾く。

コンサートのラストの盛り上がりのセクションの「Mischievous~」は「ジェシオズバー」に変えて「ジェシオ」「Uncle Senri 」「YOU」の流れで、大団円を作る。

アンコールの記憶が飛んでいて、正直ない。「ありがとう」をやったのは覚えているが、その前後に何を弾いたか? もしかしたらセトリの表記にあるように「Mischievous~」をやってから「ありがとう」への流れだったか、その逆だったか? 冷静に考えれば「Mischievous~」が先だが、何やら「ありがとう」をやってそのあとに「Mischievous~」だったような気もしてきた。

あ、でももしかして「ガールフレンド」の記憶も曖昧でアンコールだったかもしれない。「ありがとう」に続いてまさかのラスト「ガールフレンド」? そのあとの鳴り止まぬ3度目のアンコールで、舞台下手からもう一度挨拶に出た?

謎は深まる。

この日来ていた記憶力のいいどなたか、この幸せなんだけどもモヤモヤする気持ちをなんとか解決してください。

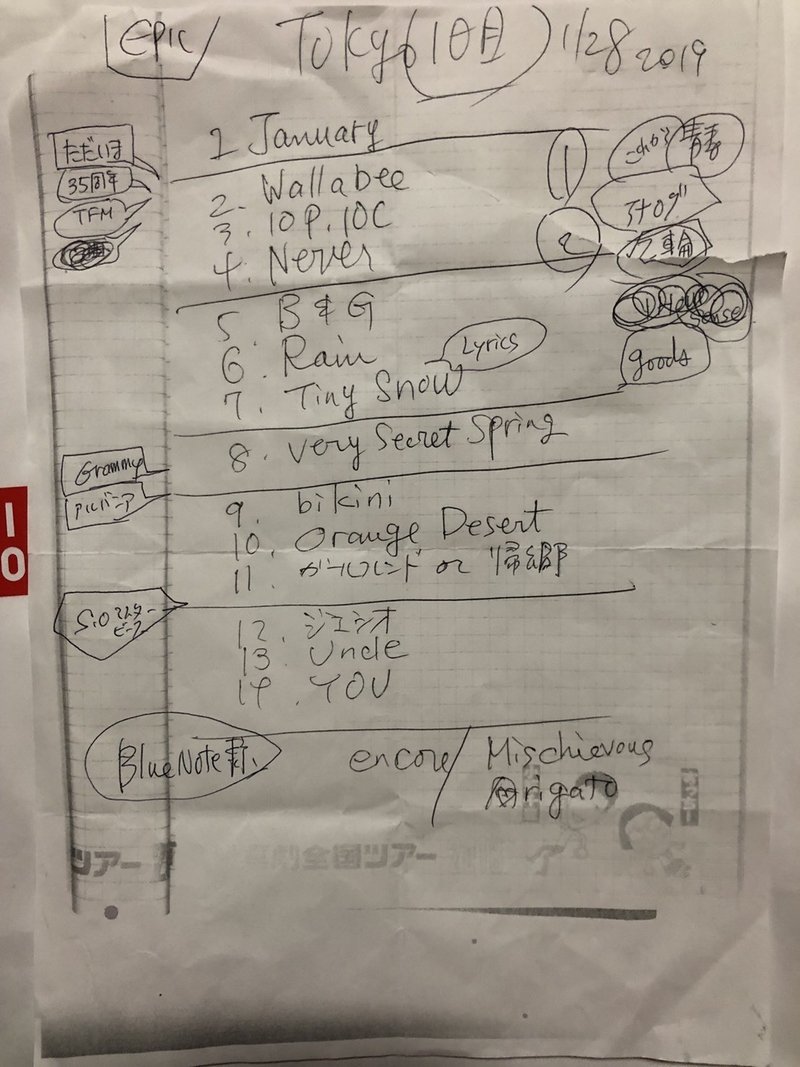

1月28,29日。さあ、いよいよ東京だ。

名古屋、博多、仙台と沸点がどんどん上がっているだけに楽しみに部分と不安な部分が正直あった。秋にやったTFMホールの内容をもう一度やるのは嫌だし、かと言って「Boys&Girls, again~January」なので、その内容は全うしたい。

セットリストは、悩んで、思いついて、また悩む。できたと思うとまた変わり、元に戻し、また思いつき、変わり、悩む。当日のホテルでの朝になって前夜に新たに作ったいくつかのアイデアを破り捨て、またもう一度最初に戻した。何やってるのか。

しかし、これで決まりだ。

よし! とノートにそれをもう一度、書き記す。仙台と同じでほとんど変わらないセトリなのだが、全くゼロから浮かび上がった新たなセトリのように僕には映る(セトリのジドリ参照)。その気持ちにたどり着くために丸一日悩んだのだな。仙台の中盤新曲2曲の後で「ガールフレンド」をやったような位置で今夜どうしてもやりたい曲がある。それは……

「帰郷」

ホールに入るとピアノの音がもちろん仙台のスタンウエイとはかなり違う。これがツアーだ。今日の音に慣れなくては。

リハで「帰郷」のアレンジを考えながらそのコード進行をノートに書き記す。この時「転がし(モニターのこと)」から音がほんのり返っていることに気づく。

「これ、少し返りを足してくれてますよね?」音響の人に聞く。

「ええ、ほんの少し足してます」

「じゃあ、試しにそれを切って、外音もおそらく足してくれてますよね? それも同様に全部切ってみてもらえますか? そして生音で、アコースティックのみで一回もう一度演奏してみようかな」

「オッケーっす」

朴訥とした素直で飾らないTFMのヤマハのピアノの音が蘇り鳴った。「これだ」と思ってすぐに舞台監督や音響の人の反応を見る。

「こっちですね」

「うん、確かに生音だけでいい」

ソニーのレーベルの蒔田氏が客席に座って聞いていたが、すぐに「こっちですね。生で行きましょう」とオッケーサインをくれた。

「じゃあ、お客さんが入って音を吸って、万が一生音だけでは物足りなくなったら、一番格好いいなと思う音量までPAから足して前音を出してもらえますか?」

「了解しました。僕に任せてください」

「帰郷」のアレンジはすんなりできた。キュンとくる場所のコード進行を一切変えないで、ダイナミズムを考えレンジを工夫し、音数を少なくやる。

「よろしくお願いします」

「了解です」

やっと今夜の東京が見えてきた。名古屋とも博多とも仙台とも違う、そして秋にここでやった時とも全く違う「景色」が見えてきた。いける、確信めいたものが僕の中で生まれていた。

ライブというものはどんなに緊張しても、時間になれば始まり時間になれば終わるドライな性格のものだ。砂時計にはポーズボタンなどなく、砂がこぼれ落ちるまで「始まればただ終わる」。TFMホールには舞台へ続く長い廊下がある。そこを通り抜けて、なんども本番へのテンションを上げていったことを心と体が覚えている。

ステージと会場へのドアが開いてライトが点いて、僕は小舟のような舞台へ岸から「や!」って勢いをつけて飛び乗る。なんどもやった歩幅の感覚で。

大きな波のような拍手が起こる。それに運ばれながら異次元の川下りが始まる。その心地よい拍手の波に揺られながら小舟共々運ばれよう、先のまだ見えない今夜だけのゴールの船着場へ。

博多、仙台と続いたリレーのバトンを上手く受け取れてこの夜は終わった。

「帰郷」の場所で「ガールフレンド」「帰郷」と2曲も無意識にやってしまう。なので全行程を終えると10分近く尺をオーバー。

それはそれでいい。この夜は今まで見たことない景色の場所へたどり着くことができたのだから。

麹町のイタリアンで、この夜ライブを見にきてくれた元エピックの小坂さんと食事をする。当時に戻ったスリリングな会話と翌日に向けてのアドバイスを2、3いただく。あの頃いつもコンサートの後にご飯を食べながら必ず2、3翌日に役立つヒントをいただいたものだ。まさにその時のように。

帰り道の車の中、一緒にご飯を食べたソニーの人にこっそり、

「あれはもしや小坂さんの僕への「親心」だったのかな」

「そうです。正にあれは子を思う「親心」に違いないですよ」

じわ、胸が熱くなる。

2夜目の東京はまた1日目を超えるプレッシャーが自分の中に芽生え、それとの葛藤から始まった。

この旅の間ほとんどと言っていいほど通っているスポーツ整体の先生が「博多、仙台が終わった時の体のぶっ壊れ方は半端じゃなかったけれど、それを遥かに上回るほどの疲労が今朝は溜まってますね」と笑いながら治療してくれた。体力の消耗があったのを僕自身が気づいてなかった。あまりの充実感で疲れなんてあってもわからなかった。

この日は「昼グリル」をリハでやってみる。出だしをBフラットメジャーセブンで始めてつらつら弾き続けていると、途中から独特のグルーブが生まれ始めたので譜面は書かないことにする。そのまま何度かパーツを確認し、最後にもう一度通しでやる。

「できたかな。じゃあ、リハはこれくらいででいいや」と早々に切り上げて楽屋へ。

もうこれ以上指も疲弊させたくないし、本番用にエネルギーを取っておきたい。やり足りない気持ちを抱えて早めに蝶ネクタイを結んだりシャツのボタンを留めていると、さっきほとんど触れなかった階下の舞台のピアノを、このホールでやってた番組で毎週会ったなじみの調律師の方が、丁寧に微調整してくれる音が聞こえてきた。ポーンポーン。それは暖かい音だった。

そういえば照明もあの頃のチームだった人が申し出てやってくれて、ホールの真っ白な壁には、まるで画用紙に色彩豊かな絵の具を載せて行くように、自分がその色の中にすっぽり入っていく喜びがある。

間も無く僕は、シルエットと横顔の自分が、物語に変わる瞬間を知る。

今日も、パンツに足を通し、カーマベルトをする。

「さて、今夜の『昼グリル』さっきはあんなにノリでリハを終えちゃったけれども、一体あの曲の今夜のキーは何だったんだろう」でも咄嗟に出てこない。僕は、時々こういうトランス状態に入る時がある。ジャズの曲は転調も多いし代理コードもよく使うので、トーナリティーのセンターをどのポイントに持ってくるかにより、キーも違ってくるのだ。

「別にどのキーでもいいのかな(笑)」リハのあの気持ちのいいグルーブだけを覚えていればきっと正しい場所へ運ばれるだろう。本番はきっとまた違う事が起こるのかもしれないけれど、あのノリの「気持ちよさ」へだけ向かっていれば「自動ドアを踏み疲れた子供が脇にいるあたりの道」へひょっこり出るのだろう。恐らく。

案の定。

2日目は1日目とは全く違うタイプのコンサートになった。いろんなところにイースターホリディの卵探しのように楽しみが隠されていて、沢山のそれを見つけてほくそ笑む自分がいた。博多、仙台、昨日の東京、そのどの夜とも違う素敵な時間になった。

1月30日。大阪。

いよいよ千秋楽を迎えるわけだ。寂しいようなどこか晴れがましいような。

セトリは2日目の東京バージョン(つまり「昼グリル」)プラスアルファ、アンコールは千秋楽らしく、「ガールフレンド」「ありがとう」「Mischievous Mouse」をランダムに合わせ、その時の気分でサイコロを振って。

時間軸では今から一番近いタイミングがこの大阪だったわけで、まだ感触が全身に残っている。楽屋の鏡、搬入口のエレベーター、舞台袖、客席のカーブ、スポットライトの色、温度………。

舞台監督がリハ終わりで現地照明の方に要所要所のポイント説明をして、最後にオープニングが始まる部分でいつもリハを終える。

「本人が上手の袖からでてきます。センターで手を大きく広げます。その時の明かりを……そうそう、それくらい明るくください。そしてピアノへ移動します。その時客あては……そうです、それくらい、ほのかに残しつつゆっくり落としてください。(なんかわかりにくかったらごめんなさい)」

時間旅行をして、あちこちの時代の自分と話をして、またさっきの自分に戻る。ライブは始まれば終わる。「泣いても笑っても2時間後には飯食ってんだよね」「じゃあ、その時美味しいお酒が飲めるように!」「じゃあ行ってきます」「はい行ってらっしゃい」と舞台袖で誰に話しかけるともなく僕は僕に話しかけ(独り言だ)、

そのあと、

「あの時代」も「この時代」も走馬灯のように浮かぶ時の「螺旋階段」を駆け上る。その全部が、「おーい」と僕に懐かしそうに手を振る。

瞬間の夢を覚ますような「客電落ちまーす!」がそろそろ今日も聞こえてくるはずだ。

そうしたら、僕はまた、その場所へと歩き出す。

PS. 35周年の最後、36年目の始まりは、5月のブルーノートツアーに決定。トリオでまた日本へ戻ってきます。”Boys & Girls, again ~January~”でやった曲も、新しい曲も携えて。また会いましょう。

文・写真 大江千里 © Senri Oe , PND Records 2019

・・・・・・・・・・・・・・・

『Boys & Girls』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?