北海道動物園の旅 ②

こんにちは!前回の記事、自分が思っていたよりもずっとたくさんの方々に読んでいただけてとても嬉しかったです。至らない点も多々ありますが、これからもよろしくお願いします!

はじめに

本記事には、素人の自分の、感じたこと、考えたことをなるべく率直に書き連ねました。よって一部不快に思われるような表現があることも考えられます。また、根拠を持った記事を書くよう心がけておりますが、万が一誤った記載をしていた場合にはご指摘を頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。

先日の8月24日から8月27日にかけて、北海道の動物園巡りの1人旅を敢行しました。

【日程】

初日 さっぽろ円山動物園

2日目 ノースサファリサッポロ 円山動物園

3日目 旭川市旭山動物園

4日目 旭川市旭山動物園

今回は3日目以降に訪れた旭山動物園について書き記していきたいと思います。

旭山動物園の理念

「伝えるのは命」 これは旭山動物園の理念です。これについて、動物園が出しているメッセージをぜひ見ていただきたいので掲載します。

動物園で、ありのままの動物たちの生活や行動、しぐさの中に「凄さ、美しさ、尊さ」を見つけ、「たくさんの命あふれる空間の居心地の良さ」を感じてほしい。家畜・ペット種との触れ合いを通じて「命の温もり、命の尊さ」を感じてほしい。そして、野生動物の保護や環境問題を考えるとき、動物たちは私たちと対等な生き物なんだと思うきっかけになれる、そのような動物園でありたいと思っています。本園の理念である「伝えるのは、命」という言葉には、このような思いが込められています。 旭山動物園公式ホームページ 旭山動物園とは 旭山動物園の理念より抜粋https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/2200/d067177.html

旭山動物園の動物の展示、パネルの展示からはこの思いがとても強く伝わってきました。本記事はこの理念を軸に書き進めていこうと思います。

また、私は高校時代に旭山動物園の元園長小菅正夫さん著〈旭山動物園〉革命 夢を実現した復活プロジェクト という本を読み、いたく感銘を受けました。そして旭山動物園に行きたいと熱烈に思うようになり、今回の遠征でやっと念願叶いました。ただ残念ながらこの本は高校の図書館で借りたものであり、今手元にありません...。でも私は本を読むと内容をまとめるようにしているので、その時のノートを所々活用しながらこの記事を書いていこうと思います。そしてこの本、本当に「はっ」とさせられることが多いので、動物園が好きな方にはご一読をお勧めします!

また、すべての動物種、施設には触れないのであらかじめご了承ください。

もうじゅう館

ユキヒョウが好きな私は、開園後すぐにもうじゅう館に向かいました。

もうじゅう館で飼育されている動物は、アムールトラのキリル、ザリアとその子供たち新、力、明(午前と午後)、ヒグマのとん子、ライオンのオリト、アムールヒョウのキンとアテネ(午前午後)、とわとみらい(午前午後)、ユキヒョウのヤマト、ジーマとその娘ユーリ(1日交替)(2020年8月24日の時点、帰宅拒否など場合によって変わる)です。

旭山動物園のもうじゅう館は上から、横から、下から、斜めから、様々な角度で動物種を見ることができます。

ユキヒョウ舎

特にユキヒョウ舎は、来園客の頭上に檻がせり出す構造をしているために普段じっくり見られない肉球やお腹のもふもふなどをじっくり見ることが出来るんです。

こちらはヤマトの足の裏

ヤマトの寝顔

この構造にした経緯は〈旭山動物園〉革命の中で述べられていました。早朝薄暮型の狩りをして、日中は極力エネルギーを使わないようにするネコ科肉食動物。この檻の構造は動物園が開いている日中は寝ている彼らのその特性を活かした展示方法なんだそうです。

パンティングしているユーリちゃん

この角度でユキヒョウを見ることができるのが新鮮でした。お客さんの中にも自分の頭上に来てくれたことを本当に嬉しそうにしていた方がいて、私まで嬉しくなりました!笑

私は2日間とも終日ユキヒョウを基点としてまわっていたためにユキヒョウ舎前に滞在している時間が長く、ガイドさんたちにユキヒョウたちのこと、旭山動物園のこと、そのほかにもいろいろなお話を聞かせてもらうことができました。とても勉強になり、なにより楽しかったです!この場でもお礼を言わせてください!本当にありがとうございました!

アムールヒョウ舎

そういえば私、アムールヒョウ人生で初めて見ることができたんですよ...!ユキヒョウをはじめとするネコ科ヒョウ族が大好きなのですが、東北にいるとなかなか様々な種をお目にかかることはできなくて、、だから見ることができてとてもとても嬉しかったです!

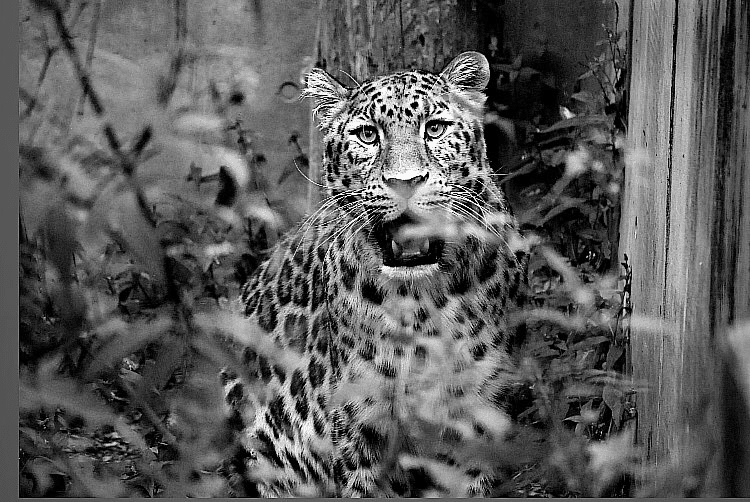

ヒョウの模様、体色、本当にきれいだなあ!と思いました。でもこの写真を見ると緑とのコントラストで色合いが目立って今いますよね...野生下で草食動物たちに見つかってしまわないのでしょうか...?という疑問について解説されていたのでご紹介します!

動物の目で見るアムールヒョウはこのように見えているのだとか...(反射の関係で見切れています)

この絵とともに動物の目で見た時のアムールヒョウについて解説されているがありました。

単純に白黒にしてみましたが確かに目立ちませんね...!

このパネルには、アムールヒョウが野生下には20頭しかいないことなどがかかれ、肉食動物の置かれている厳しい現状についても解説していました。アムールヒョウ、絶滅が危ぶまれていることは知っていましたが、ここまでひっ迫していたことに言葉を失いました...

現状が少しでも良い方向に向かうことを願います...

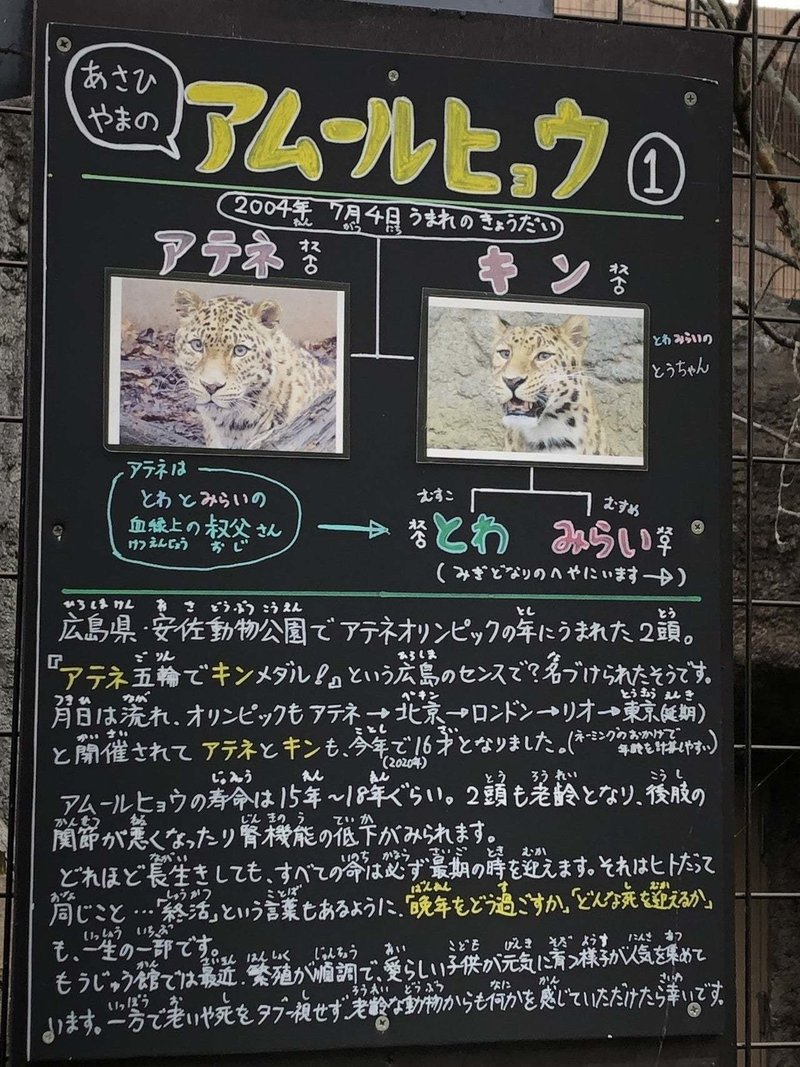

旭山動物園ではアムールヒョウが4頭飼育され、午前午後で2頭ずつ展示されています。アムールヒョウ前の展示物で興味深いと思った点は老齢であるアテネ、キンについてのパネルです。以前Twitterで拝見し、パネルの存在は知っていましたが実物を見て考えさせられるな、改めて思いました。

(前略)どれほど長生きしても、すべての命は必ず最期の時を迎えます。それはヒトだって同じこと・・・「終活」という言葉もあるように、「晩年をどう過ごすか」「どんな死を迎えるか」も、一生の一部です。もうじゅう館では最近、繁殖が順調で、愛らしい子供が元気に育つ様子が人気を集めています。一方で老いや死をタブー視せず、老齢な動物からも何かを感じていただけたら幸いす。 あさひやまのアムールヒョウ①パネルより1部抜粋

「忌みの希薄化」「生死の断絶化」日本は今日、死が非日常的なものになりつつあります。在宅で亡くなる人が減って病院死が増えるようになり、葬儀も近所の方との相互扶助から葬儀会社に委託するように変容していきました。これは死を日常から遠ざけ、直視する機会がなくなってきているともいえます。だからこのパネルを見て、切り込んでるなと感じました。「老いや死をタブー視せず」という言葉からも現れていますよね。「老齢の動物からも何かを感じてほしい。」動物園だからできる命についてのメッセージがここまで直接的に表現されていて、心に刺さるなと感じました。私がこれまで他園で見てきた老齢の動物についての記事やパネルは、直接的な表現を避けていたものが多かったように思います。もちろんいろんな考え方があり、それを良くないことだとは思いません。でも、敢えてまっすぐな表現をすることで来園客が気づかされるものもあると強く感じました。

そしてこのパネル、内容は簡単ではないですが、その割に文章が難しくないですよね。また、見てわかる通りすべての漢字にふりがながふってあるんです。つまり、難しいテーマではありますが、子供にも伝えたいメッセージであることが伺えますよね。大抵の人がすごい!綺麗!かっこいい!で終わってしまいそうなアムールヒョウ。でもこのような掲示があることで、読んだ人がその一歩先のことを考えたり、感じることができるようになると思います。動物園の役割の1つ、教育…。「伝えるのは、命」という旭山動物園の理念をまずここで実感しました。

アムールヒョウ キン

新しい命

もうじゅう舎では、昨年の7月にユキヒョウのユーリ、今年の2月にはアムールトラの新、力、明と毎年新しい命が誕生しています。

ジーマとユーリ

ユーリは1歳になり、ジーマとの大胆なアクロバティックを披露してくれました。でもまだまだ甘えっこな様子で、ジーマにグルーミングをしてもらって気持ちよさそうにしていてとてもかわいらしかったです!

ジーマのグルーミングに恍惚な表情を浮かべるユーリ(ピンぼけ..)

ジーマ(左)とユーリ(右)

私はユキヒョウの母子展示は2018年に見た多摩のフクとミミ以来でした。一緒にじゃれたり、眠ったり、入念なグルーミングをしたり...母ユキヒョウの愛情の深さが伝わってきます。

ザリアと子供たち

わちゃわちゃ

新、力、明がわちゃわちゃとじゃれあっている様子はとても微笑ましかったです。また、ザリアのことをガブッと噛んでみたり、低姿勢から飛び掛かってみたりしていました。ザリアは優しく優しくグルーミングをしてあげていて、子供たちを思う温かさを感じました。私はアムールトラの子供たちを見るのは初めてで、かわいくてかわいくて頬が緩んでしまいました!

新しい命が生まれる様も、ゆっくりと老いていく様も、美しいものですよね。動物園って生命のきらめきを感じることができる素晴らしい場所だなと、今回改めて思うことができました。

ヒグマ

もうじゅう館の人気者、ヒグマのとんこについてのパネルは考えさせられるものがありました。

「とんこはなぜ動物園にいるの?」という見出しから始まるパネル。

とんこの生い立ち・・・1999年に子連れのクマが中頓別町(なかとんべつ)に現れたそうです。母グマは射殺、子グマは生け捕りにされました。子グマは中頓別町からとったとんこという名前を付けられて動物園で飼育されることになったのだとか。

「とんこが動物園で暮らしている意味は何でしょう?」という問いかけの後、ヒグマを避けるために気を付けるべきこととして

・山に入るときはクマ鈴をつける

・山にごみを捨てない

・山に入るときは大勢で入る

という3つのことをあげていました。そしてとんこを通じて「人とクマの共存」について深く考えることができたら、それがとんこが飼育されている役割なのではないか、と述べられていました。私はこのパネルの最後の締めの一言が印象に残っています。

「とんこも人里にさえ近づかなければ、名もなき野生のヒグマとして山の中で暮らしていたことでしょう...」

すごく考えさせられるひと言ですよね...

8/31知床峠付近に0歳2頭連れ親子グマが出没し、その親子グマにエサを与えた人がいたとの情報提供がありました。

— Bear Safety Shiretoko (@bear_shiretoko) September 1, 2020

知床はヒグマの生息地です。

・餌をあたえない

・近づかない

この2つを必ず守ってください。

ルールを守れない人には、もう知床に来てほしくありません。 pic.twitter.com/jQWz76FOlQ

こちらは最近twitterで話題になっていたツイートです。これからもわかるように今もヒグマ餌付け、不必要に近づいて写真を撮るなどの残念な事例が相次いで起こっています。餌付けしているつもりはなくとも、ゴミの投棄がクマを誘引する原因になることもあります。

ルールを守れない人間のせいで防げたはずの事故が防げなくなってしまうかもしれない。山奥でひっそり生きることができていたはずのクマが死んでしまうようなことが起こってしまうかもしれない。野生で生きているクマの命、クマと人間の共存...とんこの飼育は、そのようなことを今一度考える大切な機会になりますね...。「伝えるのは、命」という理念がここでも大いに伝わってきます。

オオカミの森

旭山動物園のオオカミの放飼場は「オオカミの森」と呼ばれています。オス3頭、メス4頭の7頭がいます。うちオスのヌプリと東山動植物園からきたメスのアオイは現在は非公開施設で飼育されているそうです。

オオカミの森について知ってもらうために、まずは旭山動物園公式サイトの施設紹介のオオカミの森のページを引用してご紹介します。

放飼場には、木、岩山、小川があり、また檻で区切ってエゾシカも飼育し、100年前の北海道の自然を感じてもらうような施設になっています。そこで、オオカミは、円形になっている放飼場を走り回ったり、小川で水浴びしたり、岩山の頂上で遠吠えをしたりと様々な行動を見せてくれます。(後略) 旭山動物園施設紹介 オオカミの森より一部抜粋

ここで「ん?どうして100年前の北海道の自然を再現しているんだろう?」と思いませんか?

その理由を説明するために旭山動物園現園長、坂東元さんのより記事の一部を抜粋してご紹介します。この記事では、他にもオオカミの生態などを詳しく説明されていてとても面白いので、ぜひリンクから飛んで読んでみてください!

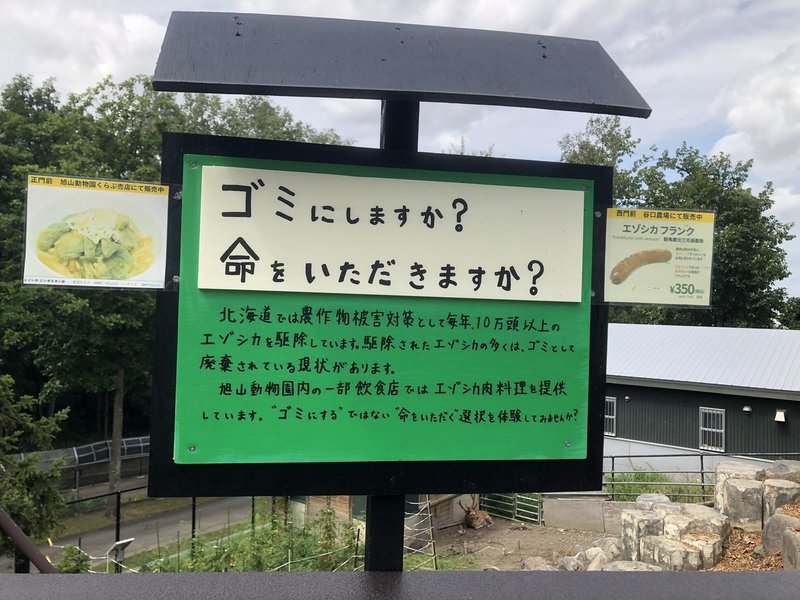

明治開拓期から北海道で起きたこと 日本人が絶滅させた初めての種はエゾオオカミです。明治に入り開拓が始まってからの悲劇でした。ヒトの一方的な都合による殺戮(りく)の歴史す。 北海道ではオオカミの絶滅も要因となり、増えすぎたエゾシカを年間10万頭以上殺処分しています。その多くは産業廃棄物として処理されています。命に向き合う根本的な姿勢に一石を投じられればと思い、旭山動物園では2008年(平成20年)に「オオカミの森」を整備しました。飼育しているのはカナダのシンリンオオカミです。 NIKKEI STYLE 旭山動物園、坂東元の伝える命(2015/8/28)エゾオオカミの絶滅の悲劇を忘れないためにより一部抜粋

我々人間が、エゾオオカミという動物を地球上から絶やししてしまった。そのことも起因して多くのエゾシカの命が現在ごみとして処分されている...日常生活では忘れてしまっている…起きてしまったことの重大さを、ほんの100年前ほど前まで存在していたであろう自然を再現したこの施設から感じ取り、考えることができる。オオカミの森にはこのような意図があるのです。

オオカミの森について知ってもらえたところで、具体的にオオカミの森の個人的見どころを解説していきます!

ヘアーズアイ:オオカミの森ではいろんな角度からオオカミを見ることができます。オオカミの森にはヘアーズアイというドーム型の観察場所があります。運が良ければオオカミをすぐ近くでみることができます。また、オオカミの目線でオオカミを見ることができるのもポイントです!

ち、近い!!!

多種多様な解説の展示:オオカミとイヌの違いについてのなどのパネルから骨格についての解説まで、オオカミについていろんなことが知れます!

遠吠え:旭山動物園の園内放送がなるたびに、オオカミたちは綺麗な声で一斉に遠吠えを始めます。遠吠えをしている姿は一段とかっこいいです!

マース

エゾシカの森

オオカミの森に隣接しているエゾシカの森は、先ほどオオカミの森で取り上げたような意味合いが込められています。

「オオカミの森」に隣接した「エゾシカの森」は、昔の北海道の自然を思い出し、絶滅に追いやったオオカミと今害獣とされているエゾシカの問題を考え直してみようというコンセプトで作られました。 旭山動物園公式ホームページ 施設紹介 エゾシカの森より一部抜粋

それを踏まえてこれを見てください。

ゴミにしますか?命をいただきますか?

この見出し、本当に衝撃でした。高校生のときから東北地方の獣害問題、野生動物問題、屠体給餌(害獣駆除個体を用いた採食エンリッチメント)などについて関心があり、今日本で獣害がどれだけ深刻なのか、駆除された動物の利活用率がどれくらい低いのかは知ってはいました。でも、動物園がこの問題にこまではっきりと切り込んでくることに本当に驚きました。

またこのパネル、写真をよく見てもらうと分かると思いますが、エゾシカジンギスカン丼、エゾシカフランクの宣伝がなされていますよね!なんとエゾシカを実際食べてもらうために園内でエゾシカ料理を提供しているんです!

「パネルを見て現状を知って、実際にエゾシカたちを目で見て、食べる」

実際に食べることで、その肉の活用に貢献するなんて何よりの経験になるだけでなく、「命」というそのものを体感することにもなりますよね...

そしてこの流れ、私が実際食べて食レポするのが記事として正しいと思うんですが.........その時にすごい!あとで食べてみよう~と思って完全に忘れていました。何たるドジ!!!泣

みなさんは旭山動物園に行かれた際はぜひ食べてみてくださいね........

シマフクロウ舎

シマフクロウをご存じでしょうか?まずはシマフクロウについて、シマフクロウ舎のパネルよりかいつまんでご紹介します。

世界最大:シマフクロウは体重が3kg~4.5kg、翼開長(翼を完全に広げたときの端から端までの両翼の長さ)1.7 ~1.9mと世界最大のフクロウ(自分の身長に当てはめて考えるとその大きさをより感じられると思います)

食性:主に魚食、両生類やげっ歯類なども食べる

特徴:魚食なのでほかのフクロウと違い羽音を気にしなくていいため、羽音が大きい

営巣:体が大きいために大木にできた樹洞に巣を作る。現在の北海道にそのような大木はほとんど残っていない。

現在:保護活動により野生下での生息数は165羽

シマフクロウはとても大きいために、シマフクロウ舎は様々な工夫を施されています。

まずはその大きさ!写真ではわかりづらいかもしれませんね...左のほうにシマフクロウ舎とかかれた入り口が見えますよね。大人一人が余裕で通り抜けられる入り口がこれほど小さく感じられるほど、大きいのです。

檻いっぱいの木々や植物、北海道の森林をイメージしているそうです。中には高さ7メートルの擬木もあり、シマフクロウたちの生息環境が再現されています。樹洞もありますよ!

擬木の樹洞

観察ホールからは内部の池が見えるようになっており、運が良ければニジマスを食べているシーンが見られるのだとか...!(私が行ったときはシマフクロウたちはみんな木の上で休んでいました)

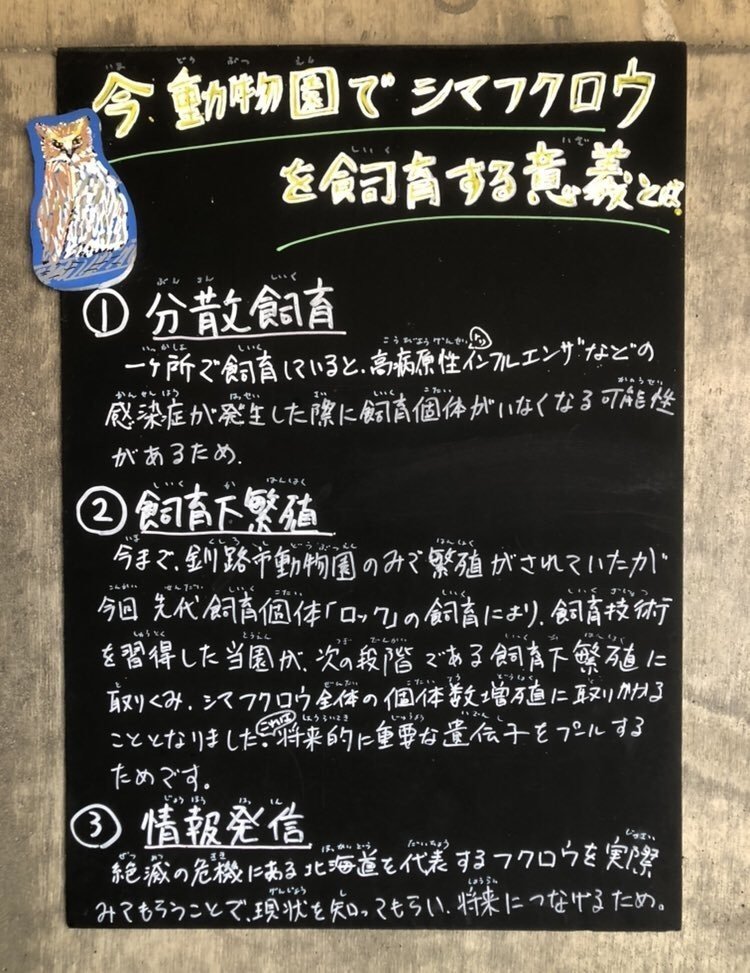

観察ホールのほうに興味深いなと思ったパネルがありました。それが

「今、動物園でシマフクロウを飼育する意義とは」という見出しで始まるパネルです。

実際のパネルがこちら

動物園の動物について、この種がここの園で飼育されている理由が種によって大きく異なっているのはなんとなくご存じだと思います。例えば先ほど紹介した、エゾシカは年10万頭駆除されている背景がありますし、シマフクロウは野生下の数が165羽です。ほかにも、様々な動物園で見られる生息地が減少しており...絶滅危惧種〇類で...のようにパネルから飼育されている意図をおおよそ感じ取ることはできますよね!でも実際動物園側の見解を知ることができるとその動物の知見、動物園の役割についての知見がぐっと深まるなあと感じました。

両生類・は虫類舎

両生類・は虫類館では、アオダイショウ、シマヘビ、ニホンマムシ、イシガメ、ニホンアマガエル、エゾアカガエルなどが展示されています。

両生類・は虫類舎 (前略)特別な存在ではなく、日常の中で存在しているカエルやヘビ、改めて家の周りを探検してみたくなる、そんな施設を目指していきます。 旭山動物園公式ホームページ 施設の紹介 両生類・は虫類舎より一部抜粋

両生類、は虫類の展示施設というと、ワニや大蛇といった海外の生き物が展示されている引用が強かったので、その土地にいる両生類やは虫類に特化した展示であることに意外性を感じ、興味深いなと思いました。

アズマヒキガエル

中でも私はアズマヒキガエルの展示に惹かれました。

後ろを向いているアズマヒキガエル

アズマヒキガエル、見たことがある人も多いかと思います。私はこの堂々とした佇まいとじっとりとした目つきが好きで、見つけるとじーっと観察してしまいます!北海道を除いて東日本に広く分布しているいるそうです。でも、北海道には分布していないアズマヒキガエルをなぜ展示しているのか疑問に思いませんか?

このアズマヒキガエル、北海道においては深刻な問題を引き起こしている外来種なのです。では、本州では問題視されていないアズマヒキガエルが北海道にいると問題が起きてしまうのでしょうか?アズマヒキガエルについての展示パネルに詳しく載っています。詳しくは実際にパネルを見る、或いは調べたほうが意味があると思うので、ここでは詳しく述べないでおきます!

アズマヒキガエルについての展示のなかに掲示されていた1枚の記事を読んだからです。題名は「アズマヒキガエルの調査、捕獲に行ってきました!」

その記事には、アズマヒキガエルの調査についてや、捕獲した個体の処理方法についてまとめられていました。苦しくならないように空気をたくさん入れた袋で持って帰ってきて、冷凍庫で冬眠するように安楽殺すること、悲しいけれど在来種のアマガエルを守るためにやっている活動であることなどが子供にも分かりやすいような優しい文章で、手書きでまとめられていました。そして最後にアズマヒキガエルを持って帰ったり、放したりしないことの警告を促していました。

人間が持ち込みさえしなければ奪われることのなかったたくさんのアズマヒキガエルの命。記事からアズマヒキガエル達への敬意が感じられますよね。あらためて、考えさせられるなと思いました。

ハツカネズミ

両生類・は虫類舎にいるハツカネズミ。ハツカネズミのパネルが切り込んでくるなあと感じました。

なんで両生類、は虫類舎に哺乳類であるハツカネズミが?と思いますよね。パネルに「このネズミはヘビのエサなのだが」とありました。

そのあとに続く文を抜粋し、紹介します。

「かわいそう」と言う言葉がよく聞こえる。そういった感情はとても大切だと思う。しかし担当者からするとそれだけでなく色々な角度から考えてほしい。人は当たり前のように牛や豚、活魚を食べ、目玉や骨、おいしくないところは捨てる。ヘビはどうだろう?よほど人のほうが命に対してかわいそうな食べ方をしているのではないか。(後略) ハツカネズミ パネルより一部抜粋

この両性類・は虫類舎もまた、「命」に対して鋭く切り込んでいると感じますよね。「伝えるのは、命」という思いがひしひしと伝わってきました。

北海道産動物舎

大きなバードゲージにオジロワシやクマタカなどがいて、その中を歩く北海道産動物舎。エゾリスやキタキツネなどの動物たちも展示されています。

オオワシ

ワシミミズク

北海道産動物舎の中で、私が「おおお!!!」となった展示があります。それが...

つぶらな瞳が愛らしい...

そう、カラスです!

カラス

私、カラスってとてもかわいい鳥だなと日ごろから思っていたのですが、じっくり見ることができる機会がなく...だから個人的にこの展示はとっても嬉しかったです。カラス、私がこれまでに訪れたことのある動物園にいたことがなかったので、カラスが展示されていることには本当に驚きました。近くで「カァー」って鳴いてくれたのが異様に嬉しかったです。なかなかないじゃないですか、カラスが目の前で「カァー」だなんて!!!そしてカラスの解説のパネルもとても勉強になりました。ちなみに展示されている個体は、有害鳥獣駆除で捕獲されたものを展示するために譲り受けたそうです。

なぜカラスを飼育しているの?

いくつか紹介しましたが、旭山動物園はなぜこの種を飼育しているのか、解説してくれる展示がたくさんある印象です。カラスのパネルにもありましたので紹介します!

なぜカラスを展示しているの?

「え?カラス?」「なんでカラスなんて飼ってるの?」という声がよく聞こえます。

カラスはとても身近な野鳥ですが、嫌われがちです。でも、よく観察してみると.きれいでおもしろい鳥です。私たち人間の生活と深く関わって暮らしているカラスたち。足を止めて、興味を持ってもらえたらうれしいです。 カラス舎前の解説パネルより抜粋

カラス舎ではハシブトガラス、ハシボソガラスが飼育されています。このパネルはハシブトガラスとハシボソガラスの違いや、カラスの食性、カラスとの付き合い方などに詳しく触れられており、読んでいておもしろかったです。身近な動物の再認識ができるいい機会だと感じました…!

ほかにもこのような動物が...

保護されたキタキツネ

エゾリス

今回の北海道動物園の旅では、円山公園にて2度ほどエゾリスを見かけました!旭山動物園にも野生のエゾリスが時々現れるそうです!私が地元でよく見ていたニホンリスと比べて大きく、しっぽもよりもふもふしていました。北海道にしか分布していないエゾリス。野生の個体を見ることができてうれしかったです。

「伝えるのは、命」

旭山動物園の「伝えるのは、命」という理念。私の言葉でどこまで伝えることができたかいささか不安ではあります。

でもきっと、旭山動物園のこの理念が多種多様な動物種の展示や解説全てに一貫して存在感を放っていたことが伝わったかと思います。背景は違えど、そこにいる一つの種として、動物園で飼育されている個体として…様々な視点から鋭く切り込まれていましたよね…私は旭山動物園を回り、命を真っ直ぐに見据えてはぐらかさずに事実と向き合う姿勢に感動しました。

また、ここで紹介できなかった展示にも本当にたくさんの工夫が込められていて、命を伝えようとしている1つ1つの施設をもっと時間をかけてじっくり回ればよかったと後悔しています…解説のパネルやその他様々な展示も、全部まとめたら1冊の本になってしまいそうなほど内容が濃く、わかりやすかったです…

ここからは少し視点を変えて、個人的に面白いな!と感じた様々な展示を紹介していきます。

ほっきょくぐま館

ほっきょくぐま館では、外から檻のないホッキョクグマを見ることができたり。内側から泳いでる姿を見ることができたりと、様々な場所、角度からホッキョクグマを見ることができます。

かわいい...

また、内部にはホッキョクグマの生態について詳しく書かれているパネルや被毛の展示からホッキョクグマについて知ることができます。なかでもびっくりした展示が

頭上にホッキョクグマ!?

これは本物のはく製だそうです。泳いでる姿を再現しているのだと思います。この展示は本当にびっくりしました!ホッキョクグマの大きさを知ってもらうために、実物大のパネル解説や実物大の大きさの置物を展示している園を見てきて、わかりやすくていいなあと思っていましたが...実物を展示しているところがあるなんて...!実際自分の真上にいると地球最大の肉食動物であることを再確認できます...

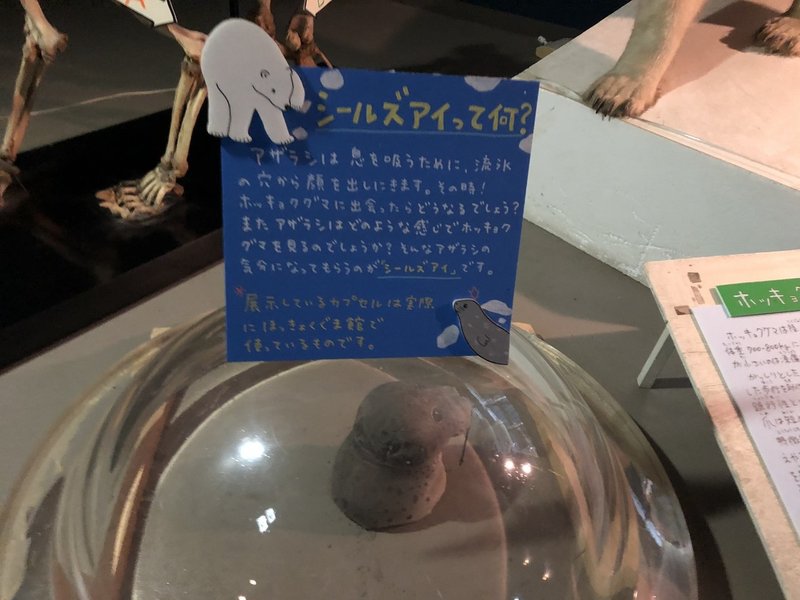

シールズアイ

この展示は、最初に紹介した小菅元園長の本にも乗っており、ずっと画期的だなと思っていた展示です。息を吸うために顔を出したアザラシ...顔を出したときにホッキョクグマがいたら...というアザラシの視点からホッキョクグマを見ることのできる画期的な展示です。ただ、実物が設置してある場所はコロナの関係で近寄ることができませんでした。

ぺんぎん館

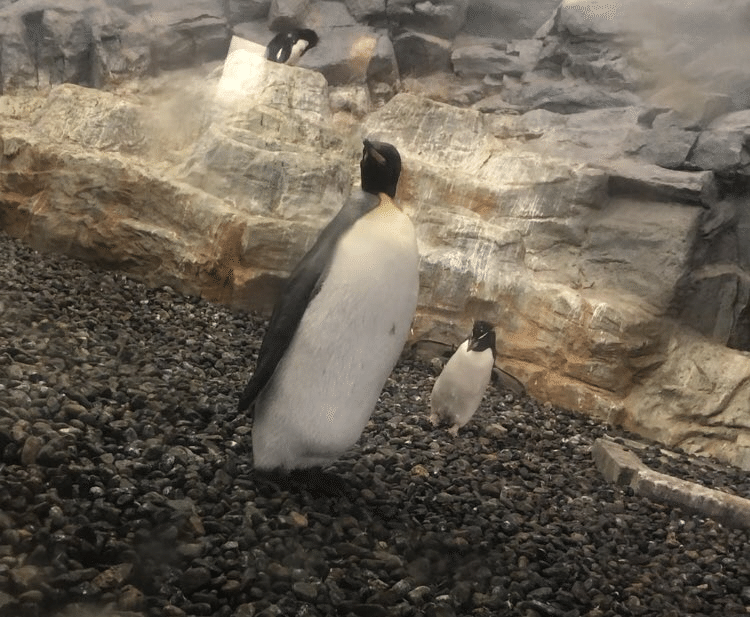

キングペンギン

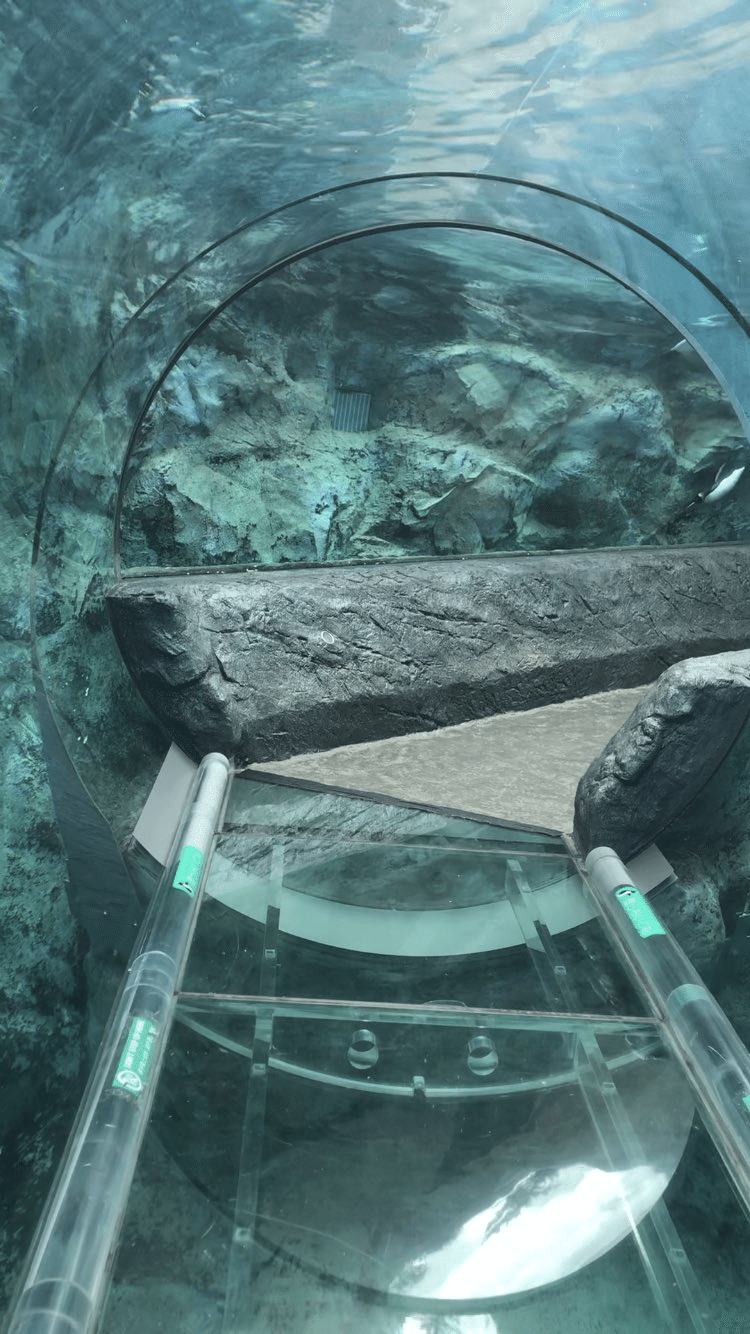

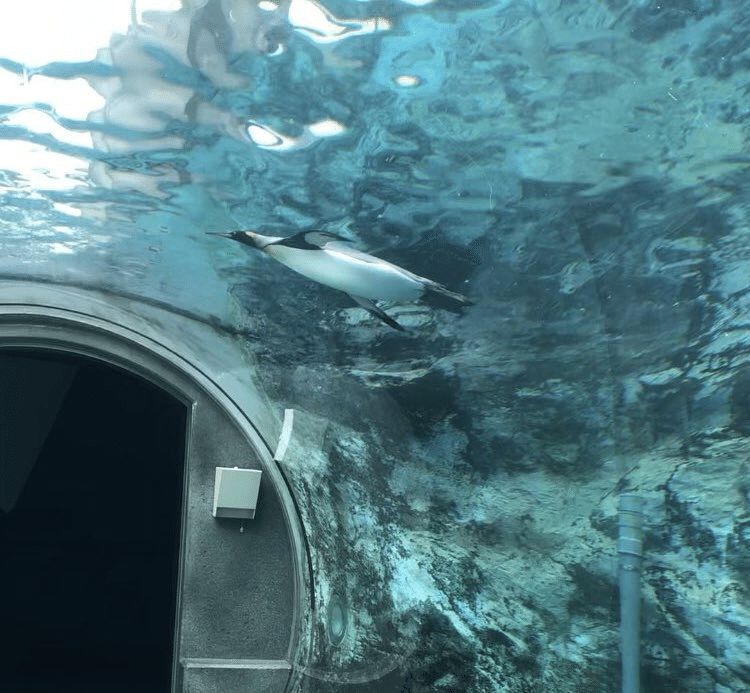

ぺんぎん館は「ペンギンが空を飛ぶ」という映画で有名なあの水中トンネルがある所です。

水中トンネル 幻想的でした

飛んでる!!!

映画が公開され、人気が絶頂だった当時は、ペンギン館に並ぶだけで1日終わりそうな勢いだったよ~とユキヒョウ前にいた旭山動物園のガイドのおじさんとお話しているときにおじさんが仰っていました。

私が行ったときは写真で分かるように平日だったからなのかコロナの影響もあるからなのか、時間によっては貸し切り状態だったので堪能することができました!

旭山動物園のぺんぎん館では、キングペンギンの他にジェンツーペンギン、フンボルトペンギン、イワトビペンギンの4種が飼育されています。外、水中トンネル、内側にいる様子をそれぞれ観察できて面白いです!

内側から見たペンギンたち イワトビとキンぺの大きさの差が歴然

外 ジェンツーの黄色い足がとっても好きなんです

内部の展示は、ペンギンとカモの翼を比較した飛べる鳥と飛べない鳥についての解説や、ペンギンの目の色、足についてなどを知ることができます!私が面白いと感じたのはペンギンの卵の中の胚が成長していく過程の展示です。11日目にはフリッパーと足になる部分ができる、など実物(ホルマリン漬けかな?)を見て知ることができます。ペンギンの胚を見る機会はそうあるものではないと思うので、勉強になるなと感じました。

もぐもぐタイム

飼育員の方がペンギンたちに魚を与えながら、解説してくれています。当たり前のことなのかもしれないですが、私は魚を飲み込めるのすごいなあ、、、と感心してしまいました。

旭山動物園では随所に実物大の動物のパネルが飾られ、大きさの比較をみることができるようになっていました。

ぺんぎん館の前であれば

ほっきょくぐま館の前では

ホッキョクグマ大きい!ということがわかるだけでなく、他の動物にも関心が持てますよね!同じ種の動物でもこんなに大きさが違うということを、実物大で知れるのって楽しいですよね!ほかにもこのようなパネルがありました!

かば館

かば館では旭子、百吉、今年の1月に生まれた凪子の3頭が飼育されています。私、カバの赤ちゃんを見たことがなくて凪子ちゃんのあまりのかわいさにフリーズしてしまいました!ちょうどもぐもぐタイムなのかスイカを与えられていて、とてもかわいらしかったので載せます!!!

すいかに嬉しそうな凪子ちゃん

くりくりおめめ

旭子ちゃんと凪子ちゃん

カバ舎は、屋外、屋内があり屋内には水深3メートルのプールがあります。カバが悠々と泳いでいる姿を見ることが出来るのです…!

こちらは3メートルプールの百吉

展示物も、牙が展示され触れることができました。また、今の旭子百吉夫婦の前の夫婦やかば館の変遷を知ることもできます。

また、かば館にはダチョウとイボイノシシもいます!特にイボイノシシは初めて見ることが出来て嬉しかったです!

ここまでで紹介しきれなかった施設にも、本当にたくさんの魅力が詰まっていました。紹介できる材料が足りず断念しましたが、レッサーパンダ舎の釣り橋や生うんちの展示は画期的な展示だと思いました。オランウータンのスカイウォークなども、、、。次に訪れた時には、もっともっと丁寧に見て回れたらいいなあと思います。

また反省点として、パネルや動物を見るのに夢中で写真を撮った気になっていた割にあまり写真をとってきていませんでした..(自分でもびっくりしたのですが、見返しているとフォルダの9割がユキヒョウたちでした..😅)

動物たちの写真はtwitter ,Instagramにてぼちぼちあげているのでよかったらのぞいてみてください!

番外編

おしりソフトとマヌルネコ 両日とも暑く、この日の気温は最高32℃でした。あまりにも暑く耐えかねた私は、おしりソフトを食べることにしました。

おしりソフト(ホッキョクグマのお尻かな?)

おしりソフト、かわいらしいしミルキーでとてもおいしかったです!

私、今回の遠征でずっと見たかったマヌルネコを見ることができたんです!グルーシャの鋭い目つきとぽてっとした風格に見事撃ち抜かれました。ただグルーシャ、暑いから木で作られた穴に入って見えなくなっていることが多かったんです。なかでもそもそ動いているからいることは確認できるのですが...見ていると、50代くらいかな?のご夫婦の「このマヌルネコって動物今日出てないね。残念...」という会話が聞こえてきて、お節介かな、、と思いながらも「あの、穴の中にいます!見えづらいですが、、、」って言ってみたんです。そしたら「えー?どれどれ...本当だ!動いてる!いる!」って喜んでいた様子でした。マヌルネコのあの独特で愛らしいお顔見てほしかったなあ、なんて思いつつ私はその場を離れました。

この話とおしりソフト、つながりが見えませんよね!笑

そのマヌルネコの居場所を教えた4時間後くらいかな、私はおしりソフトをお店のテーブルでもそもそ食べていたんです。そしたら「こんにちは」と話しかけられて(何事!)と思ったらさっきのご夫婦が後ろにいました。

「あれからマヌルネコ撮れたんですよ!お姉さんに見てほしくて!」

といって嬉しそうに写真を見せてくれたんです!そこにはばっちりグルーシャのお顔が...!!!なんだか本当に嬉しかったです!1人で動物園にいると、動物だけでなくいつもささいな交流があって素敵だなあと思います。おしりソフトが倍美味しく感じました!

かわいいグルーシャ

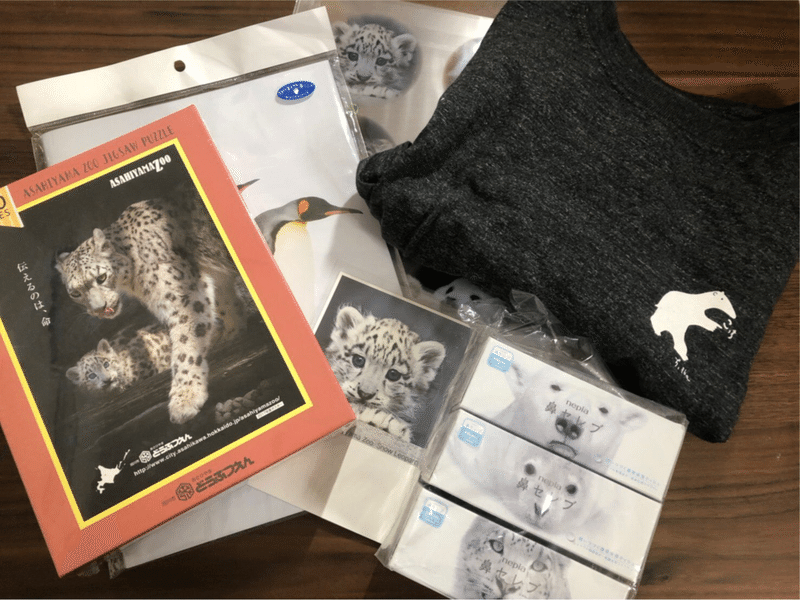

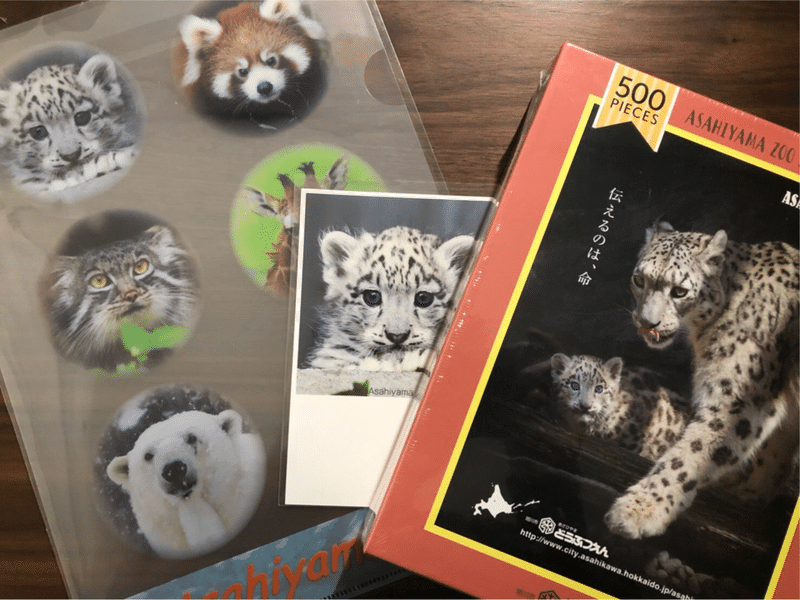

お土産

前回(北海道動物園の旅①)を掲載したときにお土産に対する反応が意外とあったので今回も取り上げます!

ユキヒョウのヤマト、ホッキョクグマのイワンくん(今はとくしま動物園)、アザラシ(個体名がわからなかったです)の旭山動物園限定鼻セレブ!!!これずっとずっと欲しかったんです!!!買うことができて心の底から嬉しかったです!家宝にします!

順路はこっち

これは旭山動物園で順路を教えてくれるホッキョクグマです!かわいらしすぎてこのプリントのあるTシャツも買ってしまいました!

旭山動物園の公式グッズは、個体名の表記がないです!そこが前回の円山と大きく異なるポイントだなと思いました!私は、旭山は動物園にいる動物種として見てもらうためのグッズ展開、円山は動物園にいるそれぞれの個体として見てもらうためのグッズ展開、のかな?と考察します!この考察の真相はわかりませんが、、どちらの公式グッズも素敵ですよね!

そして個人的にうわああ!!!となったものがこちら

リヒト!!!!!!!!!

ご存じの方もおられると思いますが、私リヒトが大好きなんですよ...。でもリヒトのグッズを持っていなくてですね、、、まさか赤ちゃんリヒトのグッズを手に入れることができるなんて思いもしなくて、、、本当に嬉しかったです!!!パズルスーパー不得意ですが、リヒトとジーマを飾るために頑張ります!今回も素敵なお土産を買うことができました。

あとがき

今回の記事、どこかで分けたほうが良かったかもしれませんが、旭山動物園としてまとめたかったのでそのまま書き続けました。前半のほうは旭山動物園の理念を軸に考えたこと感じたことをまとめていきました。後半のほうは、緩くこれすごいなぁ!!!と思ったことをまとめていきました。旭山動物園で私が感じたものは、うまく言葉にするのが難しく前半はかなり手こずりました...。私が感じた魅力が、少しでも伝わっていたらいいなぁと思います。

この記事を読んでくれている皆さんは動物園がとっても好きな方々なのだと思います。動物園って本当に素敵な場所ですよね...。動物園にはこうあってほしいな!と思う理想像を皆さんはそれぞれお持ちだと思います。動物園は「教育、環境教育」「研究」「種の保存」「レクリエーション」の4つの役割がありますよね!どの役割も非常に大切です。

動物園の役割について私は前回の記事のあとがきで、「私は動物園の環境教育の役割をとても大切なものだと思っています」と述べました。旭山動物園では外来種についてや獣害の問題についてなど、様々な切り口から勉強になることが多かったです。

今回は「レクリエーション」について思うことを述べていきたいです。一番最初に旭山動物園元園長の小菅さんの著書を紹介しました。小菅さんのレクリエーションの考えに私はとても感化されました。前述したとおり手元にないので、ノートと記憶を頼りに説明します。

そもそもレクリエーションとはなんでしょうか?

レクリエーション:仕事や勉強などの精神的・肉体的な疲れを、休養や娯楽によって癒すこと。また、そのために行う休養や娯楽。 広辞苑第六版

広辞苑にはこのように載っていました。動物園って楽しくて癒され心が満たされる場所ですよね!私はレクリエーションについて広辞苑と同じような解釈をしていました。

しかし、小菅さんの著書を読んだことで考えが少し変わりました。

それは、レクリエーションとは "re creation" 「再 創造」とし、 すなわち人間性の再創造であるという考えです。そしてこの本の中である言葉を引用されていました。

「人を知らんと欲すれば、まず獣を知れ。もしもこの世に動物がいなければ私たちは自分を知る手がかりさえつかめなかったであろう」

この言葉は フランスの博物学者 ジョルジュ・ビュフォンの言葉です。

この言葉...人が人を知るためには、動物を知らなければならない。その通りですよね。もしこの世に人間しかいないようなことがあったら、自分たちが人間なのかどうかすらわからなくなりそうです。

これらの主張から私の中でのレクリエーションの考え方が変わりました。私たちは動物園に行き、世界中の動物たちの様々な姿を見ることで人間性を"re creation"することができる。そして動物園にはそのための役割がある。そう捉えるようになったのです。レクリエーション…そう考えると動物園って本当に重要な施設ですよね...。〈旭山動物園〉革命 ~夢を実現した復活プロジェクト~ぜひ一度読んでみることをお勧めします。

15000字にもわたる note、読んでいただき、ありがとうございました。短編小説くらいの長さはありますね...笑

私の記事は、1つの考えとして受け取っていただき、いろんな角度で見ていただけたらいいなと思います。

そういえば、ユキヒョウ舎の前で案内していたガイドのおじさんといろんなお話をすることができました。おじさんに(たぶん目をキラキラさせながら)たくさんユキヒョウの魅力を語っていたら、「そんなにユキヒョウが好きならヒマラヤに行ってみたらいいんじゃないのか」という今まで考えたこともなかったアドバイスをもらいました。精神的、身体的、金銭的に過酷なのは「ネコ科大型肉食獣の教科書(秋山知伸著)」を読んだことなどから重々承知しています。でも、おじさんにそう言われてから野生のユキヒョウ見たいなあ...とか、私の人生を、こんなに豊かにしてくれているユキヒョウたちに貢献したいなあと考えるようになりました。結構なリスクを背負うことになるし、先々のことなんてまるで見当もついていないので何とも言えないですが...頑張ってみようかな。

今回の記事ではほとんど登場させられなかったヤマトを最後に載せておきます。これからもよろしくお願いします。では。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?