生活空間の思創(2)「サード・プレイス」

シーズン6、生活空間を深掘りする第二回です。

今回のお題はサード・プレイス。家庭と職場があって、もう一つの居場所から見た生活空間について試考します。

お題は3つ

1)カフェのサード・プレイス度合いを試考する

2)サード・プレイスを「何もない」ところにまで拡張する

3)生活空間を、時間に転写してみる

「サード・プレイス(Third place)とは、コミュニティにおいて、家庭や職場とは異なる、心地のよい第3の居場所」ってことでスタートします。カフェならスタバが有名だね。生活空間を通常は、自宅と職場があってのサード・プレイスなのだが、逆に、サード・プレイスを起点にして生活空間を試考してみようという魂胆です。

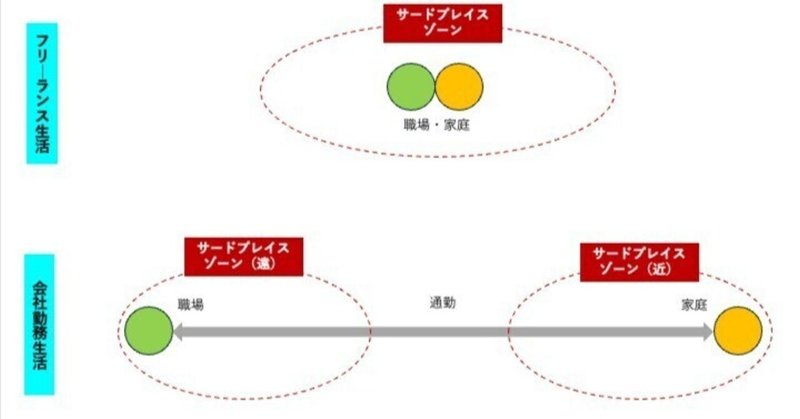

もちろん、小生のようなフリーランスと会社に勤めて通勤を伴う人の生活は異なります。当然、サード・プレイスのあり方も違ってきますね。自宅と職場を結ぶ移動線のどこかにサード・プレイスが点在しててもいいわけですし。

図表248

娘「トーチャンはあまり家で仕事してないよね」

父「ああ、誰か家族が寝込んだ時とかだな。あとは、誰かが学校が嫌だって休んだ時とかw」

娘「最近は、学校かフリースクールのどっちかには入ってるよ」

父「そうでした。いいねえ、学校にも居場所(構内の不登校気味の人向けの少人数クラス)があって。たくさん居場所があると人は健全になるらしいよ」

娘「学校だけ、この教室だけ、このクラスメートだけ、って息詰まるよ。おまけに、私が選んだわけでもないしさ」

父「フリーランスの父もカフェが仕事場みたいなようなもんだから。その時の気分次第で仕事場が選べるのは有り難いよな。ご同慶の至りでございます」

◼️カフェのサード・プレイス度合いを試考する

まずは、サード・プレイスの記号接地から始めます。つまり、自分ごとから語っていこうってことですね。小生のようなフリーランスをやっていると、カフェとかって外部オフィスっぽいところもあります。なので、セカンド・プレイスでもあるのです。セカンドとサードの混合したカフェで生活空間を語ってみます。

振り出しとして、「フリーランスが選ぶカフェ」には、どのような選択基準があるかを生成AIに出してもらいます。

フリーランスが今日のサードプレイスとしてカフェを選択する際に考慮すべき条件は多岐にわたります。これらの条件をカテゴリーで区分し、選択意向に基づいて説明します。

1. 作業環境の条件

a. 静かさと集中力条件: カフェが静かで集中できる環境かどうか。

例: 近所の静かな独立系カフェ、図書館のような静かな雰囲気のカフェ。

目的: 集中して作業を進めたい時。

b. ノイズレベル条件: 適度な背景音があるかどうか。静かすぎず、適度な雑音があると集中しやすい。

例: スターバックスのような大手カフェチェーン。

目的: 創造力を高めたい時。適度な雑音が創造性を刺激することが研究で示されています【参考】。

2. 設備とサービスの条件

a. Wi-Fiの質と電源の有無条件: 高速で安定したWi-Fiが利用できるか、電源があるか。

例: カフェチェーン(スターバックス、ドトール、タリーズ)や、コワーキングスペースを兼ねたカフェ。

目的: インターネットを利用した作業が必要な場合や、長時間の作業を予定している場合。

b. 座席の快適さ条件: 長時間座っていても疲れない椅子や座席のレイアウト。

例: クッションが付いた椅子や、広めのテーブルがあるカフェ。

目的: 長時間の作業や打ち合わせ。

3. アクセスと立地の条件

a. 自宅や職場からの距離条件: 自宅や職場からのアクセスの良さ。

例: 徒歩圏内のカフェ、自転車や公共交通機関で簡単に行ける場所。

目的: 移動時間を最小限に抑えたい時や、短時間の作業に適している場所。

b. 周辺環境条件: カフェの周辺環境(治安、他の施設の有無)。

例: 公園が近いカフェや、商業施設内のカフェ。

目的: 休憩時間に散歩やショッピングをしたい時。

4. カフェの雰囲気とテーマ

a. インテリアとデザイン条件: カフェのインテリアやデザインが自分の好みに合っているか。

例: アートギャラリーのようなカフェ、落ち着いた色調のカフェ。

目的: インスピレーションを得たい時や、リラックスしたい時。

b. 客層とコミュニティ条件: どのような客層が利用しているか、常連が多いかなど。

例: 若いクリエイターが集まるカフェ、ビジネスマンが多いカフェ。

目的: ネットワーキングやコラボレーションの機会を得たい時。

5. メニューと価格帯

a. ドリンクとフードメニュー条件: 提供されるドリンクやフードが充実しているか。

例: コーヒーのバリエーションが豊富なカフェ、健康志向のメニューがあるカフェ。

目的: 作業中のエネルギー補給や、リフレッシュのための軽食。

b. 価格帯条件: 価格が予算に合っているか。

例: 手頃な価格で長時間滞在できるカフェ、リッチな雰囲気の高級カフェ。

目的: コストパフォーマンスを重視する場合や、特別な時に利用する場合。

選択意向のカテゴリー作業環境重視: 静かさ、ノイズレベル、Wi-Fi、電源。

設備とサービス重視: Wi-Fiの質、電源の有無、座席の快適さ。

アクセスと立地重視: 自宅や職場からの距離、周辺環境。

雰囲気とテーマ重視: インテリア、客層、コミュニティ。

メニューと価格重視: ドリンクとフードメニュー、価格帯。

まとめ

フリーランスが今日のサードプレイスとしてカフェを選択する際には、上記のような条件を総合的に考慮することが重要です。目的やその日の作業内容、個人的な好みに応じて最適なカフェを選ぶことで、作業効率や創造性を高めることができます。

うーん、マーケティング・コンサルタントだと、この区分けにも言いたいことはあるけど、世間の平均像をスタートにしたいので、これで進めます。

小生のカフェ利用の選択基準をマトリックスにしてみました。月に複数回利用のカフェというイメージ(純粋想起)で8か所。あと、セカンド・プレイス度合いが高い場所として、図書館のPC持ち込みができるワーキング・スペースもカフェと同じ扱いにして並べてみました。参考になるように。

○は「選択理由に、やや該当する」、◎は「選択理由に、強く該当する」って感じです。無地は「該当しない」です。ちょっと強引なセルフ・アンケートです。

あとスタバ以外はアルファベット(名前と関係無くランダムだよ)にしてます。変なところで、愛すべきカフェたちの商いの足を引っ張ってはいかんので。

図表249の右側にあるスコアは、単純に○=1、◎=2にして、量的な可視化をしてみました。本当は評価項目の重要度がそれぞれ違うから、単純に足し上げるのは乱暴だけど、クライアントは小生なのでOKさ。

せっかくなので、生成AIに相関マトリックスを作ってもらいました。ヒートマップっていうやつね。(それにしても、一瞬ですなw)

こうやって、自分のカフェの思いを、相関の目立ったところで3つ語ってみました。

※相関行列を使って情報圧縮するわけなので、2要素がセットになっている相関45個が、目立つ相関3点(コメント欄のことです)に集約できてます。つまり、1/15まで意識を効率的に使えるってことだね。果たして、その浮いた分だけ、オイラは賢くなっているのか?w これは別の話。

これらを眺めて感じるのは、カフェの使い分けです。インフラ充実&近所(自転車でいける)のカフェは「追い込まれた時の仕事場」。居心地充実&やや距離あり(自動車)は「急がないけど深さを求めるような仕事場」で、使い分けてますな。

ちなみに、コーヒーの美味しさはそれほど重視してないのです。なぜかというと、自分の淹れるコーヒーが一番だと思っているからなのだw

もう少し語るなら、信州松本に移住して10年ほどになりますが、この生活を気に入ってる理由の一つに、カフェ選択肢の多さがあるように思えます。むしろ、最近は新規出店が多く、オーバーカフェではないかと心配しています。

①街の規模と関係があります。

大きければスタバのようなオフィス代わりになるインフラ充実店が複数存在するので、チェーン店のマーケティング計画の俎上にのるような人口10万人以上の都市だといいのかな(ちなみに松本は約25万人)

②街の小ささがアクセスを良くします

街が大きいと、当たり前ですがアクセスが大変です。移動に時間がかかっては外部オフィスとしては利用が遠のく。コンパクト・シティがいいのは自転車でも街の中心部に行けるぐらいのところに住めるってことだろう。あくまでも、フリーランスにとってだが。

③街の文化度がユニークな店を呼びます

これは都会と地方の二元論ではまったく説明できない要素です。まずはカフェ集積のための大前提がいくつかあります。有名な観光場所だとそれなりに一見顧客も多いとか、大学があると学生でのリピーターが読めるとか、歴史がある古民家のような過去資源があったりすると商圏が広がるとか、独立系オーナーが「ここで自分の作りたいカフェをやってみたい」って思える要素が必要。おかげで、フリーランスが「この雰囲気の中でじっくり考えたい」って思える空間が増えるのだ。

この①、②、③って結構、一緒にできない要素ですよね。日本全国で見ても、こういった条件を重ね合わせしている市町村はすくないんですよ。

いづれにせよ、どのようなサードプレイスを自分は所望しているのか、カフェで言語化してみるのもよろしいかと。

◼️サード・プレイスを「何もない」ところにまで拡張する

今度は、サードプレイスをカフェに限定しないで、拡張してみます。「サード・プレイス(Third place)とは、コミュニティにおいて、家庭や職場とは異なる、心地のよい第3の居場所」に当てはめられるなら、どの場所でもいいじゃん、なーんていう試考です。

自宅や職場を離れて何したいの?という素朴な疑問に、インプットのためのサード・プレイス、アウトプットのためのサード・プレイスという分類を与えて試考してみます。インプットは何かを学ぶとか、情報収集するとかです。アウトプットは何かを書く、準備物を仕込むなどです。仕事でも家庭でもインプットしたいこと、アウトプットしたいことはありますから、その延長線上にある外部にある場ということになります。

もちろん、どちらかに区分できないものもあります。たとえば、誰かと話したいっていうのも場の重要な意味合いなので、コミュニケーション系はインプットとアウトプットの両方に重心のある場としてみます。

で、AIにこの3区分の視点でサード・プレイスをまとめてもらいました。

インプット利用、アウトプット利用、両方に使い分けられるサードプレイスの具体例を再整理し、以下のように3つに分けます。

1. インプット利用に重心のあるサードプレイス

特徴: 情報収集やインスピレーションのために利用される場所。静かで集中しやすい環境や、新しい視点を得るための環境が整っている。

図書館

例: 地元の公共図書館、大学図書館。

利用目的: 資料の調査、情報の収集。

アートギャラリー

例: 地元のアートギャラリー、都心部の美術館。

利用目的: アートに触れてインスピレーションを得る。

リゾート地

例: 温泉リゾート、リトリート施設。

利用目的: リラクゼーションと新しいインスピレーションの収集。

2. アウトプット利用に重心のあるサードプレイス

特徴: 集中して作業を進めるために利用される場所。静かで作業に適した環境が整っている。

カフェ(静かな場所)

例: 近所の独立系カフェ、静かなカフェチェーン店。

利用目的: 集中して作業を進める。

コワーキングスペース

例: WeWork、Regus。

利用目的: 集中作業や打ち合わせに利用する。

公園

例: 近所の公園、自然保護区。

利用目的: 自然の中でリフレッシュしながらアイデアを整理する。

3. インプットとアウトプットの両方に使い分けられるサードプレイス

特徴: 情報収集やインスピレーションのためにも、集中作業のためにも利用できる場所。用途に応じて使い分けられる環境が整っている。

カフェ(賑やかな場所)

例: トレンディなカフェ、人気のカフェチェーン店。

利用目的: インスピレーションを得るための情報収集や、集中作業。

コミュニティセンター

例: 地域のスポーツセンター、文化センター。

利用目的: 家族や友人との交流を基にしたインスピレーション収集や、リラックスしながらの作業。

ビジネスエリアのバーやレストラン

例: 高級ホテルのラウンジ、ビジネスエリアのバー。

利用目的: ネットワーキングやカジュアルなミーティング(インプット)、集中してアイデアを整理(アウトプット)。

これもカフェのケースと同じように、小生を差し出してみてマトリックスにしてみました。比較対象は、現在の信州松本、それと子供が生まれてから住んだ東京世田谷、その前に夫婦だけで住んでいた東京中目黒です。

○は「該当するサード・プレイスがある」、◎は「該当するサード・プレイスが多数ある」、無地は「利用するほどの該当するサード・プレイスはない」という解釈でチェックしたものです。

最下段に点数をを入れてみました。量化した視点での比較をします。点数的には今の信州松本と東京中目黒が同じように見えますが、それぞれ全く異なる中身のサード・プレイスの世界です。

ここからが本題です。

図表251を眺めてみると、インプットともアウトプットとも違うサード・プレイスがあることに気が付きます。思いつくままに・・・

・海近くに住んでいる人が、浜辺を裸足で過ごす

・山近くに住んでいる人が、渓谷で水汲みをする

・神社仏閣などの古刹で瞑想する

・菜園で土を耕し、野菜の世話をする

・早朝、犬を散歩に連れて行く

・哲学の道のような遊歩道を歩く

・近所の温泉街にある日帰りの温泉に入る

・・・インプットともアウトプットとも言い切れないが、それなりに自宅や職場ではないひと時がある。そして、習慣化できる場所になっている。静かであり、自然度合いが高いのが特徴なのかもしれない。

そこで!、これらを「無為のサードプレイス」として、サードプレイスの範囲を拡張してみます。もし、自分のサード・プレイスのマトリックスに入れるなら、かなりたくさんあって点数を底上げできます。ええ、世田谷にも古刹のお寺があって、定期的に気分転換に使っていたし、中目黒なら目黒川沿いの桜並木をただ歩くなんてのもありました。だから、どこに住んでいても無為のサードプレイスはありそうです。でも、選択肢を多く揃えるとなると話は違ってきます。

やはり、長野の生活は「無為のサードプレイス」が圧倒的にあるな。安曇野の渓谷に水を汲みに行くとか、丘の上の大きな公園の林の下で、コーヒーを淹れる(バーナーOKだったりするのだ)とか、山間のお寺での定期の瞑想会に参加するとか・・・。

アウトプット系、インプット系があって、その両方跨ぐ系があるだろうが、そして、もう一つの無為系が足されました。これも生活拠点選びでは重要ですな。

◼️生活空間を、時間に転写してみる

この辺でおしまいにしても良いのですが、どうもまだ何か語れそうな気がするのです。サード・プレイスにはまだ何か秘密があるのではないか?、ってね。しかし、これ以上分類しても新しさがでてこないので、生活思創らしく概念の対称性を取り込んでみます。

そもそも時間と空間はセットだと宣っておりました。では、生活空間って生活時間と対ですよね。ならば・・・

「生活空間ー生活時間」から、「場所ー時計」ってありではないでしょうか。小難しく言うと、概念を局所性のある単語に落としてみたわけです。

すると・・・

こんな時計の整理図を試考しました。家庭と職場のファースト、セカンド・プレイスは家庭の時計、職場の時計に置き換わります。この交わっているところが生活時間と見立てます。つまり、生活空間のリズムを刻むのが生活の時計。

もちろん、時を刻む基本は太陽の周期なので、天空には太陽の時計を置きます。正確には、自然のリズムを刻むものっていう意味です。ただし、私たちはそんな自然のリズムで生活を営んでいません。職場の時計、家庭の時計などをチラチラ見ながら、時計のアラームに急かされながら、いつも生活の時計の針を調整しています。

じゃあ、どんな時計たちが生活の時計のリズムを作るのか?・・・

右側にあるのが家庭の時計が共振してしまう時計群です。あっさり言うと家族それぞれの時計です。子供の時計が結構、強いです。小生なんかは下のこの送りもするので、ガッツリ子供の時計が食い込んでいる家庭の時計を使っています。

さて一方で、左側の職場の時計は、仕事関係や世間のリズムに合わせる必要があります。職場環境の土台になる社会の時計の影響は大です。あと、SNSなんかもそうだけどメディアが作る時間の流れもあります。メチャ早いっすな。職場の時計は早まるばかりだよ。

この2つ、図253で言うと、黄色い枠(家庭側に分類されるインプットやアウトプットのサードプレイス群)と青い枠(職場側に分類されるインプットやアウトプットのサードプレイス群)が重なっている中央に生活の時計があって、とりあえず生活の標準らしきリズムを刻んでいる、っていう意味になります。ここで左右の家庭の時計と職場の時計の針の進み方が一致しているとは言い難いので、日々、私も含めて皆さんは折り合いをつけてますよね。破綻したり、凌いだりして。笑いなし!

でも、この図の外側には生物の時計だの、山、川、土の時計だの、歴史の時計だのが置かれております。

察しの良い方はお気付きでしょう。まあ、この生活思創の話の流れではその通りの収束なのだが、これら図の外側にポツンとある時計こそが「無為のサードプレイス」であり、無為の場所を時計に差し替えたものです。

無為のサードプレイスがある意義とは、生活のリズムを取り戻して、より人の身体に沿った自然なリズムに戻そうってことだと試考します。

これによって、無為のサードプレイスが定義づけられます。

「生活空間を支配する生活時間を、より身体性に沿ったリズム(太陽の時計)に戻そうとする場所」

まだまだ、こなれてないけど今日のところはこんな感じ。インプット、アウトプットのサードプレイスは単体としての役割はバッチリだが、大元にある生活時間は乱す側に回りやすい。

となると、生まれて死んでいく生命としての自然のリズムを取り戻したくなるのだろう。より自然や歴史といった接点の場所を無為のサードプレイスとして生活に取り込む強い動機になります。職場と家庭の時計の針の進み方以外のリズムへの欲求が作る場所が無為のサードプレイスです。

娘「場所と時計はセットなんだね。いつどこに集合って感じか?いつだけでもわからんし、どこだけでもこまっっちゃうしね」

父「仕事だと、そのセットがすんごく早いリズムでポンポンやってくるんだな」

娘「学校もそうだよ。一限目、二限目、はい給食、はい給食おわり、ってね。もっとゆっくり食べさせろ!って言いたいよ」

父「あなたの学校の時計が、家庭にも食い込んでくるからなー」

娘「自然のリズムなんか関係ないから」

父「じゃあ、トーチャンと一緒に山に水汲みに行こうよ」

娘「うーん、それも面倒くさくてやだ。それに、水汲みってトーチャンのリズムじゃん」

父「そうでした。トーチャンのサード・プレイスでした」

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?