生活思創の体系化準備<前編>

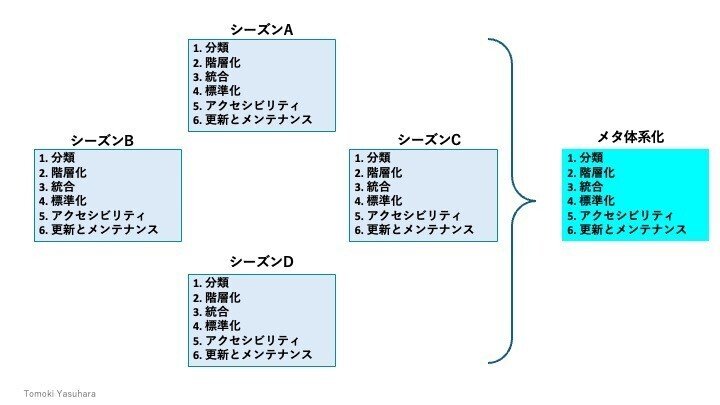

シーズン設定で回してきた生活思創も、ここでちょっと休憩を入れます。生活思創とおぼしきコンテンツが溜まってきたので、その手法論もちょっとだけ語れそうになっております。ということで、ここで備忘録としての「生活思創の体系化」の準備メモです。あくまでも準備。いや、永遠に準備やもしれぬ。

それでは参りましょう。最初に軽く体系化の話から。そもそも体系化って何?ってことからメモし始めます。

知識を体系化するとは、ある領域の知識や情報を整理し、理解しやすく、アクセスしやすくするプロセスです。体系化にはいくつかの必要条件があり、以下でそれらを具体的な事例を交えて解説します。

1. 分類 (Classification)

知識を体系化するためには、まず情報をカテゴリやクラスに分類することが重要です。たとえば、図書館では本をジャンルや著者、出版年などに基づいて分類します。これにより、利用者は必要な情報を容易に見つけることができます。

2. 階層化 (Hierarchization)

情報を階層構造で整理することも重要です。階層化により、大きなカテゴリから細かなサブカテゴリへと情報をブレイクダウンできます。例えば、生物学では生物を「ドメイン > 界 > 門 > 綱 > 目 > 科 > 属 > 種」という階層で分類します。

3. 統合 (Integration)

異なる情報源や知識を統合して、全体像を構築することも必要です。例えば、研究プロジェクトでは、文献レビューを通じて既存の研究成果を集約し、新たな研究の基盤とします。

4. 標準化 (Standardization)

知識を体系化する際には、用語や方法論の標準化が不可欠です。たとえば、化学では化合物の命名にIUPAC命名法が用いられ、国際的に統一された言語を提供しています。

5. アクセシビリティ (Accessibility)

体系化された知識はアクセスしやすい形で提供されるべきです。オンラインデータベースや検索エンジンは、特定のキーワードで情報を検索しやすくするために、情報を体系的に整理しています。

6. 更新とメンテナンス (Updating and Maintenance)

知識は常に進化しているため、体系化された知識も定期的に更新される必要があります。例えば、Wikipediaは世界中の多くの貢献者によって常に更新され、最新の情報を提供しています。

体系化とは、「バラバラに見えていたものに、秩序と規則を与えて、より利用者にとってポータブルな状態にすること」、と言えます。ここには、体系された後の利用も入っていることが含まれています。体系化する側だけの論理では体系化されたとは言い難いわけですな。

AIの6ステージ論は、知識群の体系化を時系列で表現したものにも見えます。

実際に適用すると、分類、階層化でフェーズ1、統合、標準化でフェーズ2、アクセシビリティ、更新・メンテでフェーズ3って区分けできそうです。大まかには時間軸と作業ステージが明確な感じですね。図表174

しかし、生活思創はそういう感じでは進めてないのです。正直に言えば、能力的にできないのです。なぜかというと、そもそもの知識群がないのです。コンテンツなしに文脈を類推していく、ややホラーっぽい話です。

ええ、無人島で生きていく初日に、「無人島での生活マニュアル」を作成するようなものとも言えましょう。

体系化は無理でも、「もし、私が生き延びることができたなら、それは誰かにとっても体系的に何かの意味を持つだろう」ってことなので、無茶なのだが嘘ではないのだ。つまり、コンテンツが先行し続けられたなら、きっと文脈が浮かび上がってくるはずだ、っていう進め方なんですね。図表175

今の所ですけど、シーズン4まで試考してみました。するとですね、シーズンごとに切り取っていく場面が異なるので、道具としての生活思創も思いがけない使い方になってたりするわけです。・・・ここままだとメモが終わってしまうので、押し込みます。

おおきく2つは新たに言えそう。それは、生活思創の内的な仕組みと、外的な役割です。仕組みは可能性(Can)を語ります。そして、役割は為す(Will)を語ることになります

◼️生活思創の内的な仕組み

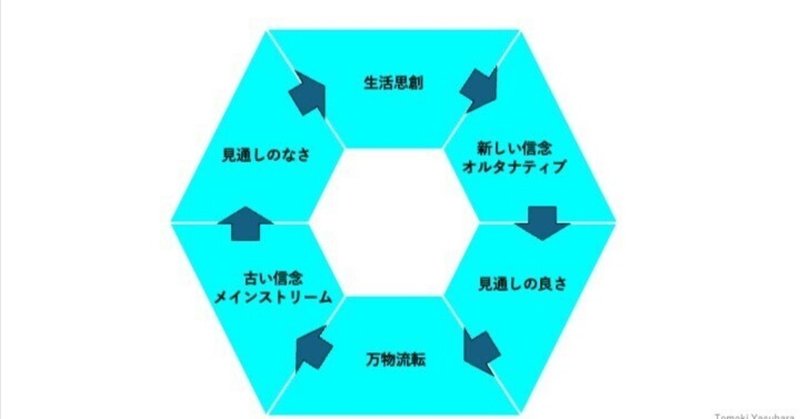

まずは、内的な仕組み。試考が及ぼすことができる(Can)影響の見える化です。生活思創で使ってきた言葉を整理してみると、一つのサイクルが見えてきます。

生活思創では対称性を重視します。実は、対称性を取り込むことは統合することと同じです。2つのものが相対化してセットになるので、情報量は圧縮しますが、階層は一段増えます。

このターコイズブルーの六角形には、2つの意図的に使ってきた対称性があります。

・「見通しの良さ」と「見通しのなさ」

・「新しい信念(オルタナティブ)」と「古い信念(メインストリーム)

で、もうワンセット追加がありそうじゃないですか。これにテーマである生活思創を入れてみると、何か生活思創が対称性をモテそうな相方が見えてくるわけですね。

生活思創の対称性をなすものが万物流転ではないかな?、っていう見立てですね。生活の「見通しの良さ」はいつまでも続かないのです。ライフ・ステージが変わり、周囲の環境が変化していけば、人生の景観も徐々に遠くが見えないものになっていきます。新たな「見通しのなさ」がやって来ます。

自分の身体の年齢的な変化(体力とか)や、子供の行く学校が変わるとか(不登校の娘も今度は中学だ)ですな。全ては流転する、平家物語も方丈記も言うとるわな。

ちなみに「見通しの良さ」と「見通しのなさ」の対比表は以下の通り

感情のセンサーによる「見通しの良さ」と「見通しのなさ」の判断です。

また、四方の様子とは、以前の「生活思創を試考する」にあったものを再掲します。詳しくは該当部分をお読みください。

さて、ここを一連のサイクルとして図表176のような万物流転と対象になった生活思創(六角形のサイクル)には「見通しの良さ」を感じるのです。ただし、この大きな単語を使っての解像度であり、シーズン4までのコンテンツを通じただけのものです。書いている本人のみに通じているサイクルかもしれません。まだまだ、汎用性には遠いけど、キープしておこう!

◼️生活思創の外的な役割

今度は外から眺めてみます。生活思創の「役割を為す(Will)」です。まず、小生は世界をどのようにみているか?(1)です。それを前提に課題がどこにあって(2)、その課題に生活思創がどう対峙していて(3)、役割を果たしたらどうなるのか?(4)、を順を追って解説します。

(1)小生は世界をどうみているか?

図表177は、単純に一番左にいるのが一人の個人。一番右側にあるのが人類・地球としてます。その間を複数の人数で区切って、少ない→から多いという見立てです。「個人ー家族ー集団分岐ー国ー世界環境」という横軸になっています。白抜き文字の両矢印が2つあります。

「実個人から実社会への参画」という実体が主体になる範囲が左側にあって、「実社会から観念社会への参画」という観念が主体になる範囲が右側にある、ってな意味合いです。あなたから地球までは、集団のスケールを拡大していくと一直線で繋がっているように見えるが、あくまでも見えるように実体が観念にバトンタッチしていくからです。

中央にある集団分岐が、この世界観のポイントです。

私もあなたも実感地として集団を感じるのはどこまででしょうか? 個人でスタートして、家族や会社、学校や地域社会ぐらいまでは「参画してる」という実感はあるでしょう。しかし、集団でも会社全体を法人に見做したり、学校を学校制度という教育のシステムとかになると実感はなく、あくまでも観念として語ることができるだけです。

つまり、集団が大きくなり、自分の身体を通じた参画が希薄になると、それを埋めるのが観念としての集団なのです。

統治の単位なんかは典型ではないでしょうか?

市町村ぐらいなら、車や自転車で「ここからここまで」という体感もできますし、ゴミ回収やら道路の整備などで、実生活と直結したものがあります。実感できます。しかし、都道府県単位になったり、ましてや国家ぐらいになると実感は薄くなります。ここからは観念でカバーします。都道府県や国やら、それ以上なら人類も地球も誰かが作った観念を受け入れてイメージするしかないのです。実社会と対を為すのが観念社会です。

(2)課題はどこにあるのか?

観念には良さもありますが、欠点もあります。良さは誰もが共有できることで、多くの人々の意識を統合できることです。共通言語ができるといってもいいでしょう。しかし、欠点もあります。

多くの人々で成立している観念社会が少ない人数の集団の実生活を観念に従わせようとします。これも、うまく機能しているなら誰も不平不満は感じません、いや、会社なんかだと、生産性アップ(観念)がエンゲージメントアップ(実感)と両立できてます!、ってなれば「とっても良い会社」ですからね。観念と実感にも蜜月な日々があるのです。

しかし、ある日。

個々人の質的な欲求を無視して、人数の多い集団が量的な管理として「この考え方(観念)でやってください」が横行し出すと、不具合がでます。誰も止められなくなった古い観念が、あなたを煽ってきます。あなたの質的欲求を集団の量的管理に沿うように修正させようとするのです。「みんな、そうやってますよ」とか言っちゃって。さしずめ「煽り観念」

ええ、不登校が増えているなんてのは観念社会が作った義務教育の古い信念にずれが出始めていることを示しています。ちなみに、現場は実生活ですから「もう学校行くのイヤ」で表現されます。

まあ、百歩譲って、ズレるのはいいんです。違和感に気づいて、観念社会が実社会と信念の調節ができればね。そして、この自分達集団の持っている観念を実社会から湧いてくる欲求とのズレを認めて、古い信念の放棄に向かうなら、これこそ民主主義です。民主主義はイデオロギーではなく、コミュニケーションによる従来のコンテクスト(平たく言うと、お互いの生活信条)を変更する覚悟であり、態度です。 信念のゆらぎをすっ飛ばして、多数決に頼っている間は民主主義は遥か彼方なのだ。

もう一つ図表の説明。「質的欲求→←量的管理」というのを載せています。これは左の個人側から右側集合に向かっては、より質的な欲求を求めていく力が働くと見做せることを示しています、個人の意識、家族個人、国民の観念、人類の観念などです。反対からは量的な管理する視点がやってきます。左側は右側に対して、全体にとって部分という見方になります。

しかし、選べる行動は一つ。なので、一元的にコントロールする力が働く(右側からね)と見做します。個人(行動は一つしか選べない)、家族集団(家族全員での意思決定や選択行動)、国(集団単位は一つの意志を選択する)、地球(存在そのものが一つで、あとは全て構成要素)、ってな意味合いで使っております。

(3)生活思創はどう対峙するのか?

生活思創は家庭を場とし、家族構成の個人と集団としての家族での信念のバージョンアップを目指します。そこで湧き上がるであろう疑問、なぜ家庭?

小生も妻も、娘も息子も個人の意識と行動を個人という場で折り合いをつけて生きています。この個人完結で、意識と行動に折り合いの付けた姿をアイデンティティと呼びます(生活思創上での定義)。でもって、ここまでが個人。この個人よりも複数でありながら、集団単位ではミニマムなのが家庭。

まず、家族メンバーにはそれぞれ参画している実社会(仕事、学校、地域など)があります。それは観念社会からのメディアでもあります。観念社会が量的管理を意図した信念(仕事は効率よく、学校は行きなさい、地域はお上の言う通りに、みたいなw)は、放っておくと一番左端の個人側に向かって終わりのないプッシュをしてきます。万物流転を無視したツケなのでしょう。世間の行き詰まりは、観念社会を支える信念が時代変化に耐えられなくなったもの、という言い方もできます。

もともと、家庭とか家族って、大きな観念社会からはやや見下された存在でした。今もそうかな? しかし、図表を見る限り、実社会や実個人の中核的な場じゃないでしょうか。ここで観念社会からの古い信念を再設定するのは、決してピンとハズレじゃないと試考します。

小生は「日々の生活から、もう一度、古くなった信念を再構成していきましょうよ」と叫んでいるわけです。叫びに切実さがないのは認めますけど、これでもシャウトしてる方だと思う。

生活思創は、個人の人生の目的(見果てぬ夢だとしても)の探求に対して「見通しの良さ」を提供し、家庭生活の目的がメンバーとしての個人の人生をサポートすることとして、そこにも「見通しの良さ」を提供します。

これが生活思創の役割なのです。ああ、役割って断言しているけど、現時点では、あくまでも生活思創の見果てぬ夢ってことかもしれませんw

(4)生活思創が役割を果たしたらどうなるのか?

では、こんどは上手いこと生活思創が稼働した時を仮想しましょう。新しい信念(オルタナティブ)が「見通しの良い」生活選択につながるとしたなら、それはどんな様子なのかを同じ図表で眺めてみます。

無人島の丘に、手書きの旗を立てる感じでございますw

実社会は観念社会を否定しませんし、実感と観念は相補性があると考えます。この生活思創だって記号接地がなければ、観念の一つなのさ。要は、バランスであり、実感と観念がどちらかに一方に振れたとしても、そこで生み出す違和感に限りなく早く気づくことで、中庸に戻っていくなら万事健全ってことです。

そんな実個人、実社会から創出される新しい信念もまた、弱点があります。ここでの欠点は視野の狭さです。一言で言うなら、無関心。「実感」の物理的な限界ですね。自分たち以外になかなか目配せができないのです。他者の存在に気づくなら、他者の感じている「見通しのなさ」も包含して生活思創を組み立て直さねばなりません。

※仏教的な視点まで援用するなら、他者への無関心への配慮が慈悲。観念が生む偏見に気づくのが智慧。

※哲学的な視点で語るなら、相補性は「ルビンのの壺」ですかね。壺に見えるときは向き合う二人は見えません。二人が見えたなら壺は消えます。

そんな六角形の循環は万物流転が入っている以上は終わりのない話になることでしょう。生活思創って知識の活用というより、世界への構えだね。

Go with the flow.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?