『歴史群像』8月号を買ってみた。

今回から出版社が変わると聞いて、『歴史群像』8月号を買ってみました。

付録が付いて価格が高くなってました。

内容は、編集者が同じということもあり、変化はないですね。

「いい物は変える必要がない」

ということなのでしょう。

連載「戦国の城」は、「【遠江】馬伏塚城」でした。

「馬伏(まぶせ/まむし)塚」は、「馬が伏せた形の塚」だと言いますが、牛は伏せても、馬はまず伏せませんので、正しい読みは「まむし」であって、「蝮が多い塚」なのでしょう。

気になるのは、「山」ではなく「塚」なことで、宗方親王云々の話もあり、古墳かなと思ったのですが、行ってみると、比高5m程度でしたので、これでは「山」とは呼べませんね。

「こんな低い塚に城を築いても、すぐに攻め落とされるのは?」

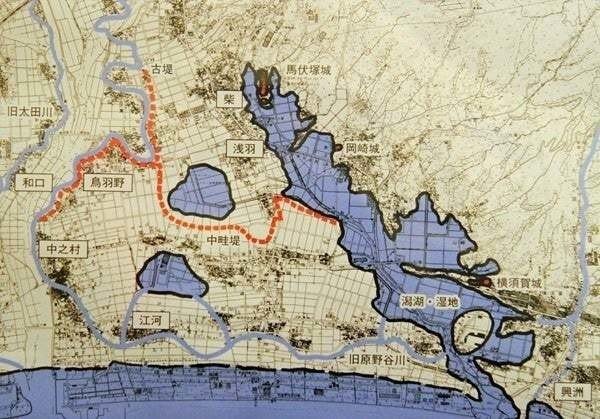

と心配しましたが、周囲の潟湖(ラグーン)や深田が要害になっていたのでしょう。そもそも「城」ではなく、「攻防機能付きの食料庫」だったのかもしれませんね。

馬伏塚城の見学の前に袋井市歴史文化館へ無料の「馬伏塚城見学案内バンプレット」をいただきに。(「馬伏塚城見学案内バンプレット」は、袋井市ホームページからpdfファイルをダウンロード出来ます。)

★袋井市歴史文化館

http://fukuroi-rekishi.com/

★「馬伏塚城見学案内バンプレット」(袋井市ホームページ)

/www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/27/02/bunkazai/panfu/1507611528966.html

馬伏塚城は、潟湖の北端に突き出した半島にあります。潟湖に沿って、南に岡崎城、横須賀城があります。

展示品の中央が馬伏塚城の模型で、右が岡崎城の模型、左が出土品です。

馬伏塚城は、上(北)から、伝居屋敷、北曲輪群、南曲輪群に分かれています。最初に城が築かれたのは北曲輪群(90mX60mの方形館)で、南曲輪群(天岳寺と墓地)にまで拡張され、さらに羽城(端城)が加えられたようです。(展示されている骨壷は、築城者である小笠原氏のものではないかと想像されています。)

『歴史群像』の香川元太郎氏のイラストは素晴らしいのですが、イラストの欠点は「その1枚のイラストしか見られない」ことであり、ジオラマの長所は、いろんな角度から見られることです。(築城するにあたって、縄張り図を描くだけでなく、土で模型を作ったのはこのためでしょう。あらゆる角度から見て弱点を探り、そこに郭を築いて防ぐのです。)

馬伏塚城へ行くには、JR袋井駅南口からバス「秋葉中遠線」で向かい、「芝」バス停で降りるのですが、以前は中遠鉄道(袋井-新三俣)の「芝」駅で降りたようです。(なお、現在の地名は「柴」です。)

「四年二月七日、東照宮、遠江国芝原にをいて武田勝頼と御對陣のとき、はじめて戦場にのぞみ、軍功あり」(『寛政重修諸家譜』)

「武田勝頼遠州江発向に付、同国高天神近所柴原に於ひて御対陣の節、直政十六歳、初めて功名を致し御感蒙り候」(『井伊家系譜』)

「天正四丙子、武田勝頼、天神近所を守る。柴原に於ひて掛け合ひ、御会戦の時、直政公十六歳、御自身御高名」(『直政公御一代記』)

井伊直政(16歳)が、初手柄(天正4年2月7日の夜、徳川家康の寝所に忍び込んだ忍者を討ち取った武功)により、知行地が井伊谷300石から3000石に加増されたという「芝原合戦」の場所については、次の3説があります。

説①:家康本陣(寝所)は芝原(野陣)で、合戦場は「高天神近所芝原」

説②:家康本陣(寝所)は馬伏塚城 で、合戦場は芝原(「芝村」の原)

説③:家康本陣(寝所)は岡崎城で、合戦場は「笠原」

馬伏塚城自体は、

「えっ、諏訪神社だけ?」

って感じなので、「馬伏塚城見学案内バンプレット」を見て、周囲の史跡や博物館や図書館と組み合わせるのがよろしいかと。

高天神城を中心に「掛川三城(掛川城・高天神城・横須賀城)巡り」とか、

高天神城を中心に「高天神城と付城「高天神六砦」巡り」とかは、

よくあるパターンですが「馬伏塚城→岡崎城→横須賀城」もいいかもよ?

静岡県では約640城見つかっていますが、馬伏塚城は次の2冊のガイドブックに掲載されている有名な城です。

・加藤理文&中村均編『静岡県の山城ベスト50を歩く』(サンライズ出版)

・加藤理文編著『静岡県の歩ける城70選』(静岡新聞社)

【参考記事】戦国未来「大河ドラマ マニアックス」

https://iiakazonae.com/1034/

あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!