15 沈黙と光を愛した遅咲きの建築家 光嶋裕介

海外に行く際の入国審査などの書類には、必ず職業(occupation)欄がある。私は、建築を勉強し始めてまもない頃から、そこに「Architect」と書いている。大学で建築を専攻して以来、建築家への志は変わることがなかったし、夢が叶った今も、建築家であることに誇りを持って仕事をしている。生業の中心は、建築設計と現場監理だが、ドローイングを描いたり、文章を書いたり、大学で教えたりすることも、すべて「建築家」としてやっていることである。

ちょっとキザな言い方になってしまうが、建築家とは職業や肩書きでありながら、生き方でもあるのだ。私がそう思うようになったのには、ルイス・カーン(1901-74)という建築家の存在が大きく影響している。

大学院修了後にベルリンの設計事務所で4年働き、「30歳までには独立したい」という根拠のない、まるでおまじないのような夢を抱いて、日本に帰国した。もちろん、仕事のあてはない。

建築家として独立するといっても、私がドイツで登録した「州立建築家」という資格は、日本で有効ではないため、日本の「一級建築士」の資格取得を目指して、猛勉強しなくてはならない。ひとまず区役所に行って個人事業主として登録し、学生時代の友人たちが依頼してくれたブティックやヨガサロンの内装デザインを手掛けながら、深夜にカリカリ幻想的な建築のドローイングを描くという、悶々とした日々を過ごしていた。

心の北極星としてのルイス・カーン建築

あるとき、定年間際でまだアメリカで働いていた父を訪ね、ニュージャージー州の実家に息抜きのつもりで帰省した。独立して間もない私の胸には、建築家として生きていくことへの不安と、どこかスッキリしない気持ちが渦巻いていた。

そんな状態で、20世紀アメリカを代表する建築家ルイス・カーンの2つの建築《ブリティッシュ・アート・センター(1974)》と《キンベル美術館(1972)》を訪れたのである。このときの建築体験は、「建築家になる」という杭を私の心の奥深くまで強固に打ち込んだ。それほどまでに、圧倒的な光だったのである。学部3回生で訪れた《ソーク研究所(1965)》とあわせたカーンの三大名建築のすべてが、心の北極星として私のなかで煌びやかに輝き続けている。

アメリカの名門イェール大学のキャンパス内に、その建築はある。コンクリートのフレームに炉で焼いた黒いステンレスの渋い壁がはめ込まれたカーンの遺作《ブリティッシュ・アート・センター》は、シンプルかつ端正な外観デザインを観るだけでは、それほど感動しない。

ちなみに道の向かいには、カーンの実質的なデビュー作である《イェール・アートギャラリー(1953)》も建っていて、晩年に近いわずか20年間のあいだにこれほど驚異的な建築をいくつもつくったのか、と驚くほかなかった。

自然の回路としての光をどう扱うか

《ブリティッシュ・アート・センター》は、なんといっても建物の中に降り注ぐ光のグラデーションが圧巻だ。

天井が低く抑えられた暗いエントランスを抜けると、まず、五層吹き抜けの巨大なロビーに煌々と光が差し込んでくる。内部空間もコンクリートのフレームでつくられているのだが、外部に使用された黒いステンレスに対して壁にはオーク材が貼られており、優しい木の温もりが感じられる。天井から降り注ぐ強い太陽光をグレーのコンクリートがいったん受け止め、空間全体に美しく調和させている。外周部には窓があるものの、英国のエリザベス朝以降の絵画や彫刻のコレクションを展示する美術館にとって、太陽光は天敵なのである。

ルームは建築の元初です(the room was the beginning of architecture)。それは心の場所です。自らの広がりと構造と光をもつルームのなかで、人はそのルームの性格と精神的な霊気に応答し、そして人間が企て、つくるものはみなひとつの生命になることを確認します。

よく知られたルイス・カーンの言葉である。

世界の始まり、元初(beginning)を徹底的に考えた建築家は、「元初はすべての人間にとって本来的なものであると。元初は人間の〈本性〉を露呈します(同上、p.53)」とも述べて、建築の元初をルーム(room)という最小単位から考え始めたのである。加えて、「ルームの何が素晴らしいかといえば、ルームの窓を通して入ってくる光がそのルームに属しているということ(同上、p.11)」だと、断言する。

これは、第13回で取り上げた、ソローが森の生活においてセルフビルドした小屋にも通ずる哲学である。測り得ない存在である神秘的な自然と人間が共生するには、自らがルームをつくり、そこに絶えず変化する自然との回路になる窓がなければならない。もっというと、その窓から入ってくる光こそが、もっとも重要なのである。

「自然のなかの一切の物質、つまり山、川、空気、そしてわれわれ人間も燃え尽きた光からできている(中略)光はまさに全存在の源泉(同上、p.18)」であると、やはりカーンも述べている。

光を濾過する建物

《ブリティッシュ・アート・センター》の話に戻そう。

カーンはここで、コンクリートのフレームをジャングルジムのようにつくり、格子状の最上階全体を窓(トップライト)で覆って、ルームの集合体としての美術館を形成することを考えた。それぞれのルームにとって最大の魅力である自然光を、ふんだんに建築に採り入れるためである。

カーンは「陽光が建物の側面に当るとき、太陽ははじめて自らの驚異に気づくのだと(同上、p.78)」いうが、そのままでは陰影のコントラストが強すぎるため、屋外に光を調整するルーバーを取り付けて、太陽光のコントロールを図っている。

吹き抜けロビーのトップライトはガラスがはめ込まれているだけなので、強い太陽光が入ってくるが、芸術作品が並ぶ展示室の天井には、外部のルーバーに加えて、光を濾過する装置を設計している。これが、とにかくすごい。

ルーバーの間から入ってきた太陽光は、次にメッシュ状に穴の空いたスクリーンを幾重にも重ねた装置を通り抜けることで、展示室に優しく降り注ぐのだが、まるで透明なカーテンというべきか、ぴったり表現する言葉がなかなか見つからない、衝撃的な光の体験である。

強い方向性を持つ太陽光が、装置を経由して濾過されることで抽象的な光となり、均質に空間を満たしていく。とても上品で、民主的な光は、モダニズムのひとつの到達点である。

また、上空に雲がかかると、室内の光は優しく揺らぎ、展示室の雰囲気がゆっくり移ろいでいく。建物の中にいるのに、太陽の存在が静かに感じられ、呼吸しているようでもあり、幸せな気持ちになる。濾過された太陽光の織りなす、複雑な表情をした光のグラデーションは、リズミカルに変奏する。いるだけで心から美を感じることができた。

発光するコンクリート

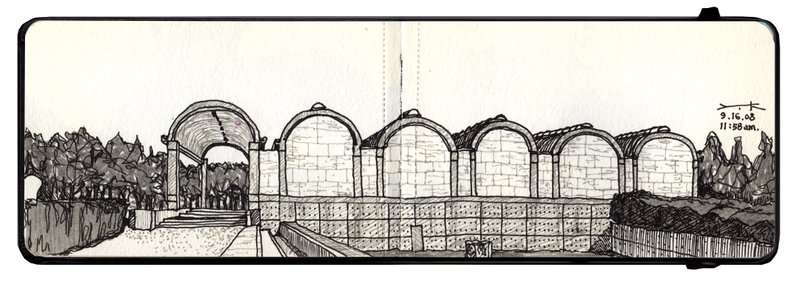

もうひとつの《キンベル美術館》は、広大な荒地にカウボーイ文化が根付くテキサス州フォートワースのカルチュラル・ディストリクト(文化地区)に建てられている。ここでもカーンは、アメリカ南部特有の強烈な陽光を見事に建築に採り入れていて、芸術と対峙する唯一無二の空間をつくっている。

キンベルでもトップライトが用いられているが、今度は光を濾過するというより、太陽光を天井に鮮やかに反射させて、人々を魅了する空間をつくっていた。

《ブリティッシュ・アート・センター》がコンクリートフレームだったのに対して、《キンベル美術館》は、ヴォールト屋根のコンクリートのチューブが連続する建築である。カーンは、フレームやチューブといった建築形式を反復させることで、場にまず秩序(order)をつくり出し、その場にいるものに安心感を与える。これこそが、ルームの本質である。

そのルームとしてのアーチの天井は、コンクリートなのに、まるで宝石のごとく輝いていて、度肝を抜かれてしまう。コンクリートがあたかも発光しているかのようで、しばし時間を忘れてうっとりした。あれほど優美で美しく光を反射するコンクリートを見たことがない。

それは、天井の中央にスリットを開けて設けられたトップライトから差し込む太陽光を、その真下に設置された三日月型の断面形状のアルミ製反射装置「ルーネット(lunette)」によって、拡散しているのである。この仕掛けによって、重くて固いはずのコンクリートが、優しい光の傘となっていた。カーン曰く「この装置は、自然光を得たいという願望から考案されました。なぜなら、自然光は〈画家〉が絵を描くのに用いた光だからです。人工光線はスタティックな光です。自然光はムードのある光です。(同上、p.70)」

《キンベル美術館》もまた、上空に雲がかかると、やはり室内の表情が静かに変容し、展示室のムードが刻々と変わっていく。外部の自然とのつながりをリアルに体感できる芸術の鑑賞空間は、どこか自然に祝福されているようで、思いがけず幸福感に包まれる。

黄金の塵になる建築

学生時代に観た《ソーク研究所》は、ジョナス・ソーク医師によって1963年に設立され、多くのノーベル賞受賞者を輩出している生物医学の研究所である。春分の日と秋分の日に太陽が沈む軸線を根拠にコンクリート製の研究所を配置したこの建築で最も印象的なのは、海に開かれた石の中庭(plaza)である。天井は空。この何もない石のプラザの真ん中には、軸線に沿って1本の水が海の方へと流れていて、光を偏愛した建築家ルイス・カーンの真骨頂ともいえるダイナミックな空間が広がっている。

ちなみに、この中庭には当初、樹木が配置される予定だったが、メキシコの建築家ルイス・バラガンの示唆によって今の姿になったことは、よく知られている。カーンは、メキシコの《バラガン邸》を訪れたとき、伝統についてバラガンと交わした対話を、著作の中で次のように紹介している。

伝統はあたかも人間の本性からできた金色の塵の山のようであり、状況的なものはすでにそこから取り去られています。人間は経験を通して自らの道を歩むとき、人間について学びます。学ぶことが金色の塵として降り積もり、その塵はもしそれに触れるなら予感の力を与えます。芸術家はこの力をもち、世界が始まる以前の世界さえも知ります。

この「金色の塵(golden dust)」というメタファーこそ、カーンが建築家として敬意を示し、ずっと向き合ってきた「元初なるもの」と対をなす「永遠なるもの」のイメージであり、彼の建築がルームに光を通す窓とそれを受け止める素材によって形づくられていることがよくわかる。カーンは、建築の素材に対して、次のように問いかける。

「あなたは何になりたいんだ」と。煉瓦は答えます。「私はアーチが好きだ」。そしてあなたは言います。「私もアーチが好きだ。しかしアーチは高価なものなんだよ。だからコンクリートのまぐさを開口部の上に置くことにしよう」「これでどうかね」と。煉瓦は言います。「それでも私はアーチが好きなんだ」と。

カーンはいつも学生たちにまず、“What is your question?(君たちの心の中にある問いは何か?)”と問いかけていたという。かつてペンシルベニア大学に留学して、カーンの薫陶を受けた建築家の香山壽夫は、教育者カーンの「霊気(aura)」の根底にあるのは、次の言葉であると回想している。

What was has always been(かつてあったものは常にあったものだ)

What is has always been(今あるものこれも常にあったものだ)

What will be has always been(そして、これからあるものも常にあったものだ)

安田幸一+平輝+香月歩+佐々木啓+長沼徹編著

『ルイス・カーン研究連続講演会活動記録 いま語り継がれるカーンの霊気』建築技術、p.60

カーンは、建築をつくる素材が物質としていかに存在し続けられるかを問い、「永遠なるもの」をイメージして、素材に形を与えたのである。

沈黙と光の幸福な関係

光を受け止める空間を構成する物質(素材)と対話することで、測り得ないものとしてのアミニズムに、カーンは接近する。そして、素材の形(form)を吟味して、金色の塵(永遠なるもの)になり得る建築を探求した。カーンは光だけでなく、沈黙にも注目する。

沈黙はいわば測り得るものの座であり、表現せんとする意志であり、それは表現手段へ、つまり光からつくられた物質へと移行します。そして光はあなたのもとへやってきます。

願望が沈黙の特性であって、沈黙の力、すなわち測り得ない力であり、沈黙にあるあらゆるものは測り得ないものからやってきます

われわれは表現するために生きている」という大きなステートメントののちに、「自然がわれわれに与えるものは、われわれ自身という表現の道具であり、それは魂の歌を演奏できるようにと楽器を与えているかのようです

測り得ない自然や光に対して、測り得る建築(ルーム)をつくるために、カーンは自らの内にある沈黙と対話して、崇高さを願望する。沈黙(人間)と光(自然)が幸福な関係を築くと崇高さが獲得され、それは時間を重ねて、金色の塵(伝統)となっていく。

カーンに学ぶ、建築にできること

私は《ブリティッシュ・アート・センター》に行くため、ニューヨークのペン・ステーションから電車に乗った。後になって知ったのだが、なんとカーンは、インド・アーメダバードからの出張の帰りに、このペン・ステーションの男性トイレで心臓発作を起こして亡くなったということである。身元がわかるものを所持していなかったため、数日間、死体安置所に置かれていたらしい。

愛人の間にできた息子が自分の父の本当の姿を知りたくて撮ったドキュメンタリー映画「マイ・アーキテクト〜ルイス・カーンを探して」(2003)を観ると、ルイス・カーンがとても一筋縄ではいかない人間であったことがよくわかる。

ユダヤ人であり、幼少期に大火傷を負っていて、移民として不況と貧困、大戦を経験している。女性関係もなかなか複雑で、子どもも少なくない。フィラデルフィアで設計事務所を主宰し、住宅をコツコツ設計しながら、50歳にして大学などの建築をつくり、一躍スターダムに上り詰めた遅咲きの建築家である。人間は「表現するために生きている」と言ったルイス・カーンは、生涯現役。最期まで建築家であった。

アメリカのプラグマティズムを日本に紹介した哲学者の鶴見俊輔は「日本思想の可能性」と題したエッセイの最後を「伝統について」と題し、次のように締めくくっている。

過去が過去として切り離されることなく現在の中に生き、われわれを未来にむかって押し進めるように働く。それが思想の力だ。われわれが日本の思想の力を、その弱さ、つまらなさ、もろさをかくすことなく見てとって、開発するためには、この暫定的自給自足の方法をもっとつかって見なければダメなのではないか。

カーンが沈黙し、崇高さという光を見出した伝統のビギニング(元初)は、なんだったのか。

没後半世紀になる今、もしカーンが生きていたら、ガザで起きていることをどのように受け止めるだろうか。イスラエルやアメリカに対して、どのようなアクションを起こすだろうかと想像してしまう。圧倒的な破壊に対して、沈黙しただろうか。

私たちの世界は、今、空間的にも、時間的にも、分断して、引き裂かれていると言わざるを得ない。

私たちは、ルイス・カーンがしたように、心の目で世界と対話し、弱者の側に想いを寄せて、沈黙から感じた崇高さへの願望を頼りに表現する意志を示し、希望の光を建築に宿すことはできるだろうか。

嘆いてばかりもいられない。白岩さんが紹介してくれたサイードの言う通り、「教育を通してのみ起きる変化」を待つのではなく、私たち1人ひとりが社会を少しでもより良いものにするために、「モグラの手つきで」できることから実践していくほかない。鶴見のいう「暫定的な自給自足」によって連帯する「思想の力」を開発したい。金色の塵を暴力によって吹き飛ばさないためにも、建築家という生き方の実践がいまこそ問われている。

〈プロフィール〉

光嶋裕介(こうしま・ゆうすけ)

1979年、アメリカ・ニュージャージー州生まれ。建築家。一級建築士。博士(建築学)。早稲田大学理工学部建築学科卒業。2004年同大学院修了。ドイツの建築設計事務所で働いたのち2008年に帰国、独立。神戸大学特命准教授。建築作品に内田樹氏の自宅兼道場《凱風館》、《旅人庵》、《森の生活》、《桃沢野外活動センター》など。著書に『ここちよさの建築』(NHK出版 学びのきほん)、『これからの建築―スケッチしながら考えた』『つくるをひらく』(ミシマ社)、『建築という対話 僕はこうして家をつくる』(ちくまプリまー新書)、『増補 みんなの家。―建築家一年生の初仕事と今になって思うこと』(ちくま文庫)など。

◉この連載は、白岩英樹さん(アメリカ文学者)、光嶋裕介さん(建築家)、青木真兵さん(歴史家・人文系私設図書館ルチャ・リブロキュレーター)によるリレー企画です。次のバトンが誰に渡るのか、どうぞお楽しみに!

◉お3方が出会うきっかけとなったこちらの本も、ぜひあわせてお読みください。

◉アメリカ開拓時代からの歴史や人々の暮らしの実際がもっと知りたい方は、こちらもぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?