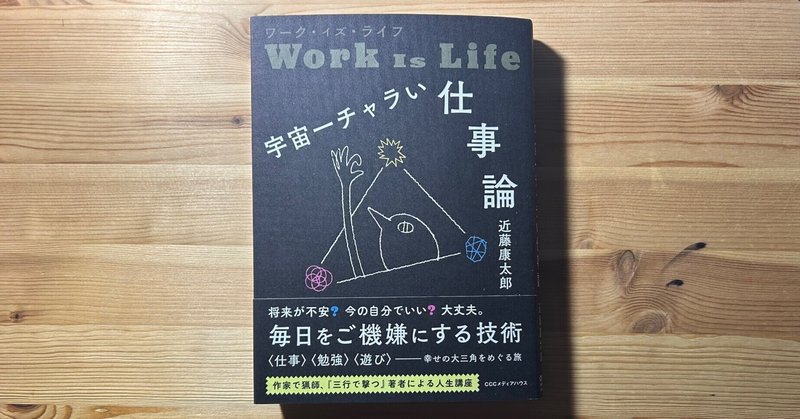

【書評】近藤康太郎『ワーク・イズ・ライフ 宇宙一チャラい仕事論』(CCCメディアハウス)

◎ 10年早く、本書に出会いたかった

私は、いかに狭い了見のもとに、この10年を生きてきたか。

おもしろい〈仕事〉に就ける人が幸せなのではなく、いかに与えられた〈仕事〉をおもしろくできるか。おもしろい〈仕事〉を、人から与えてもらうか(前者)、自分で創るか(後者)。前者と後者では、発想のベクトルが逆なのだ。

私はこの10年、不本意ながら(でも、頑張ってはいた)、生活のために工場や福祉の仕事に従事してきた。

その間、私は前者の考えに傾いていた。しかし、もし私はおもしろい〈仕事〉にあぶれたのだとするならば、私は不幸せな人になってしまうのだろうか? はて、私は不幸せなのか? どう考えるべきか? この10年、ずっと考えてきた。

ところが、本書が示す後者の考えは、幸せへの道を自分で開拓することができるというもの。幸せになるのは、どこまでも自分次第なのだ。

本書によって、この自分次第という視点に気づかされ、10年のもやもやから私はようやく解放された。

◎ しぼり出した細切れの2時間で〈勉強〉する

著者は作家、評論家、百姓、猟師として日々多忙であり、決して勉強時間がふんだんにあるわけではない。米を作り、猟をし、ライターとしての仕事をこなす。その合い間を見つけて、細切れの時間をつなぎ合わせてコツコツと〈勉強〉する。

「勉強は、合い間でするんです。仕事と仕事の合い間の休憩時間。通勤時間。風呂。食事。そのほんの一瞬のすきまに、勉強をする。すきま時間の十五分を積み重ねて勉強する。(中略)どんな人間でも、すきま時間はある。それを、かき集める。一日二時間くらいは、ひねり出せるんです」(p. 165.)。

まとまった時間がない。まとまった時間がなければ、大した勉強はできない。これは間違いだった、と私は深く反省した。著者みずからが実地に、細切れの時間を使って〈勉強〉し、こうして多くのおもしろそうな〈仕事〉を創りだしているのだから。

また、〈仕事〉だけをしていたら、やがて枯渇する。持っているなけなしの知識を使い果たし、もはやなんのアイデアも浮かばない。そんな状態におちいる。

だからこそ、興味・関心のアンテナを張り巡らして、まずは遊ぶことを著者は勧める。蒸気機関車をぐんぐん走らせるために、〈遊び〉という石炭をどんどんくべたい。そして、その〈遊び〉が高じて〈勉強〉になるのだ。

◎仕事、勉強、遊びという三点の循環

本書が説くところは、〈仕事〉〈勉強〉〈遊び〉の三点からなる三角形のバランスをいかに保つかではなく、いかにその三点を連動してまわせるか、である。

「大三角形とは、こういう働きをするんです。〈遊び〉が〈勉強〉になって、〈勉強〉が〈仕事〉になる」(p. 109.)。

三点が個々独立して、私の人生の時間を奪い合うのではなく、三点がひとつながりとなって、循環しだす。それはつまり、私が、私の人生を創りだすことを意味する。

「歯を食いしばって〈遊び〉、自分で自分を律する〈勉強〉を経て、自発的に創りあげる〈仕事〉に結実する。大三角形の永久循環運動。幸せとは、このことだったんです」(p. 190.)。

あれが手にはいれば幸せ、こういう状況になれば幸せというのではなく、今いる状況を最大限に活用して、今を少しずつでも幸せに変える努力をする。その努力をするのは、他人ではなく、どこまでも自分だ。

勉強したい。勉強しよう。そのためにも、早速、遊びの時間を決めてしまおう。

そう思わせ、背中を押してくれる書。

本書は、仕事論でありながら、自分論、努力論、幸福論でもあるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?