【全景公開】明治天皇巡幸の碑。近藤雪竹書。黒石市の明治頃の様子も描かれる。 〜黒石神社②

こんにちは。さて、前回に引き続き、青森県黒石市にある黒石神社の境内にある石碑を観ます。

ここは明治天皇が巡幸した地であると前回書きましたが、今回はその関連碑のご紹介です。

平成11年に再建されたようですが、昭和43年に建てられた碑。書は竹内俊吉青森県知事。

竹内氏は青森県内に相当な数の書跡を残しているようで、字を書くのが好きな方だったのだろうと想像します。

柔らかい筆致の中に芯の強さが覗ける字ですね。

そしてもうひとつ、鳳輦攸駐と額に書かれた石碑が立っています。

碑額は津軽承昭。

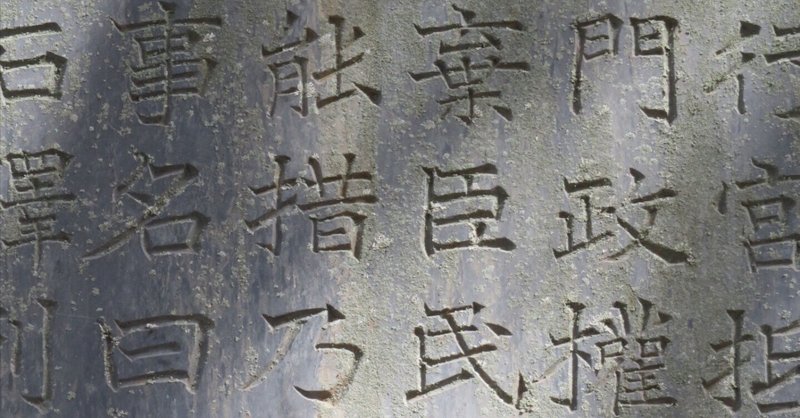

碑文は近藤雪竹。日下部鳴鶴の高弟の一人です。本文は鳴鶴風楷書でかつ伸びやかです。字から爽やかな風が流れてくるような明るい字です。

ページ下に全景をまとめた資料を残しましたので、ご興味あるかたはご覧下さい。

起筆の鋭さや筆脈を意識した掘り方もみえ、石工の技術の高さも知れます。石工者の名前が無いのがとても残念ですが、天皇関連の碑ですし、相当な匠が手がけたのでしょう。職人魂を感じずにはいられません。

では、本文をみましょう。

正二位勲二等伯爵津軽承昭題額

嗚呼此地

明治天皇駐蹕之所也辛巳秋 天皇巡幸秋田山形及北海道九月九日発

青森行宮抵此暫駐蹕賞覧山川風景以慰 叡情云伏惟 天皇天縦神武

収武門政権立中興大業四海安寧万邦仰徳巍巍鴻業千古無儔奈何皇天降

禍奄棄臣民登遐上下慟哭如喪考妣黒石町長吉村真追想昔日駐蹕之事感

念不能措乃与衆民相謀樹碑以伝不朽当時先師川田剛以一等編修官扈従

記其事名曰随鑾紀程乃抄其一節以為証云

黒石駅列肆斉整人口六千汗石川発自櫛岑蘆柄両山西流繞駅南逕藤崎

入岩木川田土肥沃所産嘉穀推為本州第一明暦中津軽為信四世孫信政

割地五千石封叔父信英於此後世進秩万石中興納土士民建祠祀信英号

黒石神社構小亭於社側迎蹕奏古楽亭負邱枕川平沙渺渺長橋臥波

大正元年十一月

外崎覚謹撰 正七位近藤富寿敬書

嗚呼、この地は明治天皇が宿泊なさった所である。明治15年(1882年)の秋、天皇は秋田、山形、そして北海道を巡幸なされ、9月9日に発つ。青森の行宮に着いてしばらく宿泊し、山や川の風景を賞覧して心を慰めた。

頭を垂れ惟うに、天皇は天から賜りし神武の御稜威である。武門を収め、政権を立て、中興の大業を為された。四海は安寧で、万邦が徳を仰ぎ、その雄大な業績は千古に無二の者である。しかるに、なんと皇天は禍を降し、臣民を見捨てた。上も下も、喪に服するが如く嘆き悲しんだ。黒石町長の吉村真は、かつてこの地に天皇が宿泊なさった事を追憶し、感慨を禁じ得ずにいた。

そこで衆民と相談の上、不朽の碑を建てることにした。当時、編修官として天皇に随行した川田剛が『随鑾紀程』と題して記録を残している。そこから一節を抄出して証とする。

「黒石駅は街並みが整然としている。人口は6000人ほどである。汗石川は櫛岑山と蘆柄山から発し、西に流れて駅の南を通り、藤崎で岩木川に注ぐ。肥沃な田野では上質な穀物が収穫でき、東北一を誇る。明暦の頃、津軽の信夫氏第4代当主の信政が5000石の領地を与えられ、その叔父信英をここに封じた。後に知行を万石に進め、士民を治め、神社を建立した。信英は黒石神社と号する。社の側に小亭を設け、そこで迎撰の古楽を奏した。亭は小高い丘に建ち、川に面していた。平らな砂地が遥か彼方まで続き、長い橋がかかっていた。」

碑の内容は明治天皇の御遺徳を讃えて、崩御されたあと明治天皇が黒石市に巡幸されたことを記念して建碑をしたことと、黒石市の当時の様子、黒石神社の建立経緯が書かれています。

いわゆる旅行記をそのまま記されているのは面白いですね。

撰文を担当したのは外崎覚。

森鴎外とも交流があり、津軽藩の歴史をよく調べた人物であったそうです。

以上、黒石神社にある明治天皇巡幸碑についてでした。

下に鳳輦攸駐碑の全景をPDF(31.8MB)にしたのを載せてます。

【参考文献】

青森県立図書館 外崎覚 (https://www.plib.pref.aomori.lg.jp/bungakukan/uploads/ae4168bfa9da3d5da6c92a5cc12c7d36.pdf)

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?