池邊文香_せいざん株式会社

せいざん株式会社 https://www.sei-zan.net/ 取締役。檀信徒カル…

最近の記事

- 固定された記事

- 固定された記事

マガジン

記事

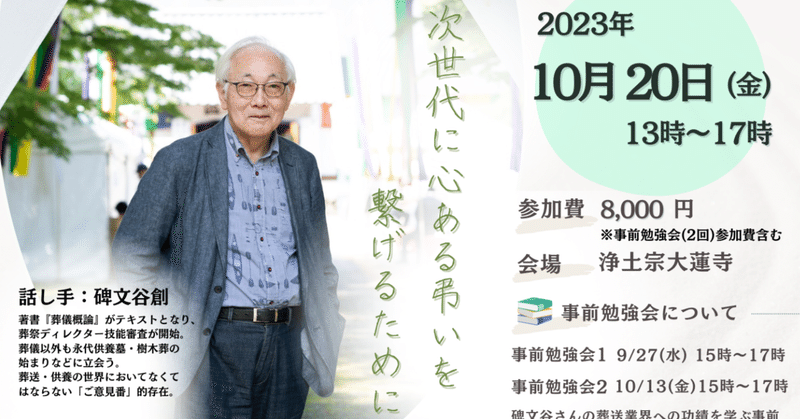

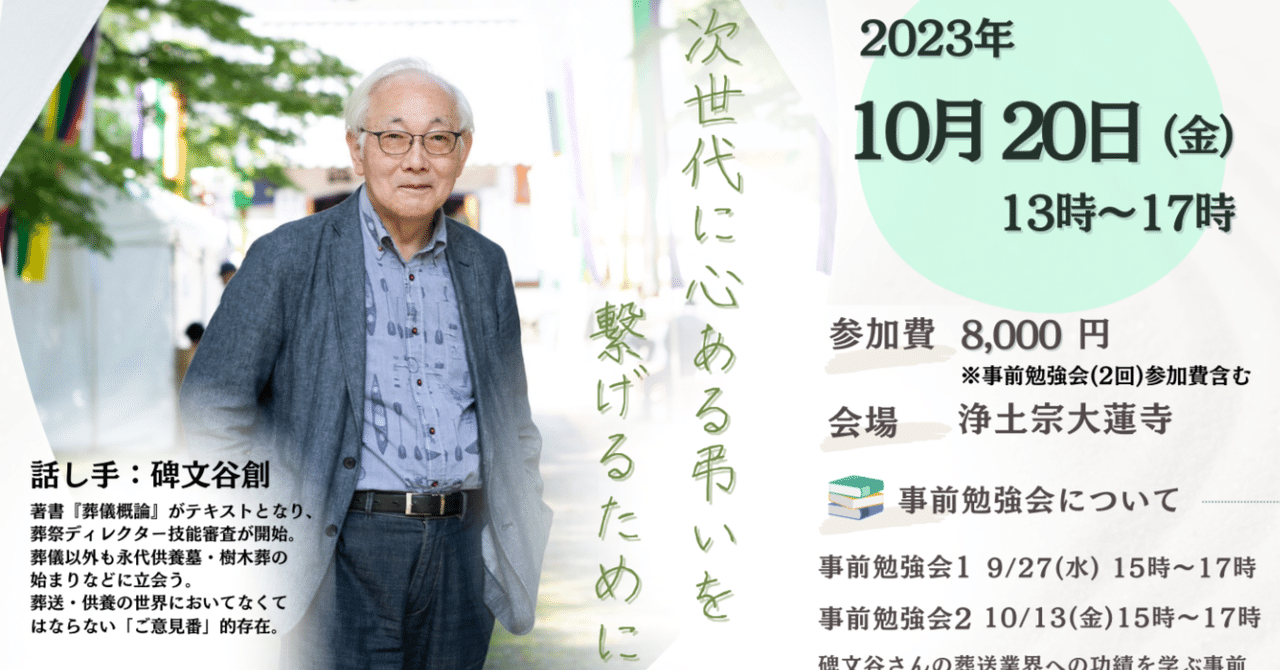

2023/10/20「碑文谷 創さんのお話を聞く葬送次世代の会in関西~次世代に心ある弔いを繋げるためには?~」を開催しての所感

実行委員会として開催した上記の企画が無事終了。 Facebook投稿のために書いた文章。思うように言葉になったのでnoteにもバックアップがてら記載しておく。 ==================== 昨日、大阪は大蓮寺で「碑文谷 創さんのお話を聞く葬送次世代の会in関西~次世代に心ある弔いを繋げるためには?~」と題した企画を開催。 無事に終えてほっとしつつ、昨日の会場の熱気が凄まじくてまだ余韻が残っている。 講座の中身についてはまた別途まとめる予定なので、感無量の今の