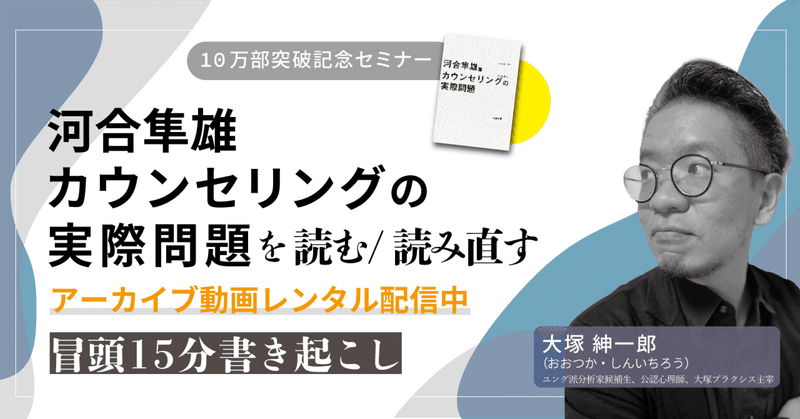

【冒頭15分書き起こし】「この本はなぜ特別なのか?」大塚紳一郎先生セミナー 河合隼雄『カウンセリングの実際問題』を読む/読み直す ※レンタル配信あり

こちらは2024年1月28日に開催した大塚紳一郎先生によるセミナー「河合隼雄『カウンセリングの実際問題』を読む/読み直す」の冒頭15分を書き起こしし、一部を抜粋要約したものです。先生の講演に興味をもった方は、アーカイブのレンタル配信を行っております。冒頭と書き起こしの最後にリンクがありますので、ぜひ御覧ください。

特別な本としての『カウンセリングの実際問題』

はい、ではよろしくお願いいたします。今日は喋りたいことたくさんあるんですよ。なので、前置きを抜きに本題に入っていこうと思います。

今日は「『カウンセリング実際問題』を読む/読み直す」というタイトルでお話をしていきます。もちろんこの本を初めてお読みになるという方もおられると思うんですが、何回も読んだことがあるという方もおられるんじゃないかな。どちらの立場の方にとっても役に立つようなお話をするということが今回の目的です。

改めまして、大塚です。

ぼくは神戸の街に住んでいて、心理療法という仕事を専門にしています。ユング派分析家の資格候補生というのがいまの立場で、簡単に言いますと、ユング派の分析家になる最後の試験を控えているという段階です。たぶん今年中には、この試験を受けることになるんじゃないかな。その他に翻訳家の仕事もしていて、心理学の著作を中心に、翻訳書10冊ぐらいの出版に関わっています。それと週3時間だけなんだけど、心療内科のクリニックで、いまでも公認心理師としての仕事を続けています。

こうして公認心理師として、あるいはユング派分析家の候補生として生きてきたなかで、河合隼雄の著作に触れる機会はたくさんありました。ただ、その中でも『カウンセリングの実際問題』はちょっと特別な本なんです。

『カウンセリングの実際問題』は、なぜ特別な書物なのか?

ぼくだけではなく、おそらく多くの方が「この本は特別だ」と感じておられるんじゃないでしょうか。多くの方、つまりみんなにとって、この本はとても特別なのではないか。それはなぜなのか? その謎を、皆さんと一緒に探っていけたらいいんじゃないかと思っております。

『カウンセリングの実際問題』を読む、2つの読み方。

「広く」読む。「深く」読む。

もちろん『カウンセリングの実際問題』をいま、わたしたちが読むにあたって、読み方に正解っていうものがあるわけではありません。むしろ、本当に素晴らしい本っていうのは読む人によって感想がまったく違っていたりとか、胸を打つポイントがそれぞれ異なっていたりする。それこそが名著の証でもありますし、この本もまさにそういう本です。人によっていろんな感想を持たれると思います。ただ、読み方の大きな原則と言ったらいいでしょうか。パターンというか。二つの大きな読み方はあるんじゃないか。

「広く」読むとは

ひとつ目の読み方は、この本を広く読む、広い視野で読むということです。この本が生まれたのは1970年、いまから54年前ですね。まずはその時代の、歴史的な経緯を見てみましょう。戦争が終わってからまだ30年も経ってない時代。東京オリンピックが1964年でしたね。そんな時代です。

その当時の歴史的な経緯、あるいは社会情勢、あるいは著者である河合隼雄の個人的な背景、そういったものを踏まえて、この本がこの社会にとって、わたしたちにとって、どういう意味を持っていたのか? それを確認しながら読んでいく。それが「広く読む」ということです。つまり、この本をこの本だけから判断するのではなく、この本が生まれていった背景やコンテクストから、この本の価値を確かめていく。

これはとても大切な読み方だと思うんです。ユングを読み解くときにも、とても大切な視点です。

別の言い方をすれば、日本におけるカウンセリング運動の原点となった特別な書籍、日本にカウンセリングっていう文化が根付いていくにあたって、最も重要な役割を果たした書籍として、この本を読んでいくということです。日本にカウンセリングという文化が根付くことになり、日本語でカウンセリングという言葉が定着していくにあたって、もっとも重要な役割を果たしたのはこの本だった。ぼくはそう思っています。

「深く」読むとは

これに対してもうひとつの読み方は、この本を深く読んでいくということです。

ある意味では、いま申し上げたことと矛盾するようですが、この本が置かれていた状況や、この著者がどういう人だったかってことをぜんぶ抜きにして、この本そのものに何が描かれているのかということを掘り下げていくという読み方です。

先ほどの読み方が広く、広く拡げていく読み方だとすれば、この深く読むというのは深く、深く、垂直の方向に堀り下げていく読み方だ、というふうに言ってもいいかもしれません。

別の言い方をすれば、誰かの話、相談を聞く、心の悩みを聞く、という人間の営みの本質が大胆に描かれた貴重な書籍として、この本を読んでいくという読み方です。時代や地域、つまり1970年という時代、そしてこの本が生まれた日本という地域、それらを超越した書物として、この本を読み解いていく。

『カウンセリングの実際問題』を「広く」読む。

まずは『カウンセリングの実際問題』を広く読むという視点についてお話していきましょう。

何度も言うようですが、この本が生まれたのは1970年。大昔ですよね。想像することも難しい。ぼくは1980年生まれなんですが、ぼくと同年代か、あるいはそれよりも下の年代の方は、ぼくと同じように、この本が生まれたときにはまだこの世に誕生していない、ということです。もちろんすでにお生まれになっていた、という方もおられると思うんですが、もし当時にお読みになっていたとしたら、それはとても若いときだったはずです。

この1970年というのは、いま、わたしたちが生きているのとは大きく異なる時代でした…と、まるでその時代を見てきたかのように語りますけれども、この本を広く読んでいくためにはそういう視点も必要なんです。

当時、日本は経済成長が著しい時代でした。戦争からわずか20数年しか経っていないのに、信じられないような奇跡の復興を遂げました。生活という点では、考えられないぐらい豊かになっていた。「三種の神器」みたいな言い方がありますね。冷蔵庫と洗濯機と…あれ、もうひとつは何だったけな。

こうした住環境であったりとか、あとは公共施設、道路の舗装であったりとか、そういったものが急速に整備されていった時代です。そう、新幹線が走り出したのもこの本の出版の直前だった。ある意味では、この日本という社会そのものが急激に豊かになっていきました。さらに言うと、豊かになっていくっていうことそのものが、つまり経済成長・経済発展がこれからも続いていって、日本はどんどん豊かになっていくということが、当たり前の前提として共有されていた時代。この本が生まれたのはそういう時代だったんです。

「暮らしは豊かになった。心はどうか?」(東畑開人)

この時代における臨床心理学の役割、もっと言ってしまうと河合隼雄の時代の臨床心理学について、臨床心理学者の東畑開人先生は、よくこういう言い方をしています。

「暮らしは豊かになった。心はどうか?」。

わたしたちの生活、暮らしは、物質的にはとても豊かなものになった。けれども、それに対して、あるいはそれと反比例するようにして、わたしたちの心はぜんぜん豊かになっていないじゃないか。ひょっとしたら、むしろ貧しくなってしまったんじゃないか? そういったジレンマを、この時代は抱えていた。

その時代に、心について、あるいは心というものの豊かさについて語ることができる学問として、臨床心理学、あるいはカウンセリングというものが語られるようになったのです。その第一人者、あるいはその代表的な人物、象徴的な人物が、この本の著者である河合隼雄でした。

この本はいまお話したように大きな時代的な背景の中で生まれ、そしてカウンセリングというものがある種のブームになってきました。

カウンセリング文化とその受容

とはいうものの、カウンセリングそのものはこの時代はまだまだ下火と言ったらいいかな、草の根運動のような状態が長く続きます。1980年代を経て、決定的だったのは1995年の阪神大震災です。この震災を機に「心のケア」という言葉がとても注目されるようになって、それと並行して、カウンセリング、臨床心理学というものもさらに大きく注目されるようなります。

この最初の時期に、とても重要な役割を果たしていたのが、アメリカから導入されたカール・ロジャーズという人のカウンセリングの考え方でした。「来談者中心療法」「非指示的療法」という言い方をすることも多いんですが「とにかく人の話を一生懸命聞くっていうことが大事なんだ」「受容と共感が大切なんだ」という理念を強調した考え方です。それが新しい文化として、積極的に取り入れられる時代があったんですね。というか、カウンセリングがある種の流行現象になっていく。

このロジャーズのカウンセリングというものを、日本でいちばん熱心に取り入れていったのは、じつは心理学者たちよりも、学校の先生たちでした。あるいは、たとえば少年鑑別所の技官の方々であったり、児童養護施設で働いている方々であったり、また家庭裁判所の調査官の方々など、既に人と関わる、特に子どもの年代と関わるお仕事をされている人たちです。

彼らには、いままでのやり方ではうまくいかないのではないか、という問題意識がありました。たとえば、学校で生徒と関わるときには「生徒指導」ということがよく言われていたのですが、そこで大事にされていたのは厳しく、大人としての威厳を持って、生徒に正しいことを伝えていかなければいけないという考え方でした。ところが、どうもそれではうまくいかないという場合があるぞ、と。

「カウンセリングという営み」の意味

それとは全く逆のやり方、つまりカウンセリングとして、人の話をしっかり聞くということが大切なんじゃないか。そういう考え方が、じつはもうこの本が生まれる前から少しずつ文化として、築かれつつあった。そこに、この『カウンセリングの実際問題』という本が登場したわけです。

ただし、この本にはそれまでにあったカウンセリングに関する本、あるいはそれまでに語られていたカウンセリングとは決定的に違う点がありました。それがこの本を特別なものにした。それは何か?

一言で言うと、この『カウンセリングの実際問題』はカウンセリングという営みの「意味」について語ることができる、稀有な本だったのです。

書き起こしはここまでになります!続きが気になる方は、ぜひ下記のリンク先よりアーカイブをご視聴くださいませ。

レンタル配信中!大塚紳一郎先生セミナー 河合隼雄『カウンセリングの実際問題』を読む/読み直す

1週間レンタルで1500円。pdf資料付きです。

下記リンク先よりご視聴ください。

書籍はこちらより各種販売サイトにてご購入ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?