「論文」と「報道」のウソを見抜く心得「九か条」

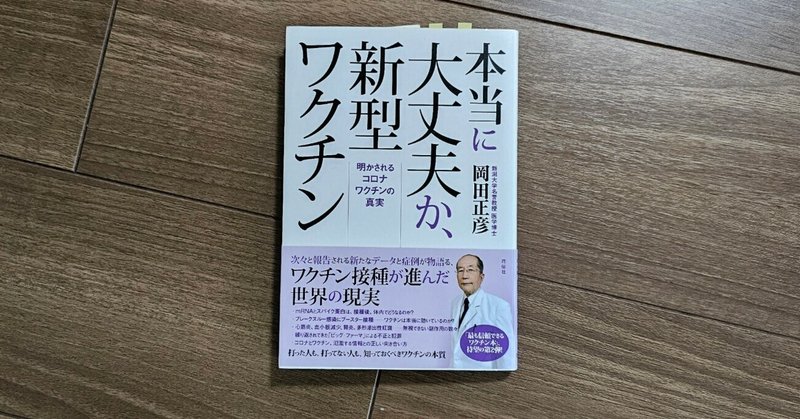

『本当に大丈夫か、新型ワクチン 明かされるコロナワクチンの真実』岡田正彦 2022.1.25 花伝社 より

論文に騙されない知恵

1.調査の追跡期間が不自然に短い

効果が時間の経過とともに逆転する「逆転現象」は、ワクチンを含むすべての医薬品で認められ、長期の効果を期待するもので特に顕著となる。つまり、続けて長期間調査するとボロがでてしまうため、わかりやすい差がでたところで調査を止めるのが製薬企業の常套手段。

その時の言い訳は、「効果が明らかになった今、プラセボ群に割り当てられた人たちにこの薬を使わないのは倫理的に許されないと判断し、調査を打ち切ることにした」

2.対象者を2群に分ける際の公平性が怪しい

効果を正しく判定する(臨床試験を正しく行う)ためには、以下の5原則を守ることが絶対条件。ファイザー社の有効率95%の論文は、ランダム化の記載なく、両群間の感染数の差は不自然に高い。

臨床試験を正しく行うための5原則

1.できるだけ大勢(数万人規模)の協力者(ボランティア)を募る。

2.協力者に試験の目的を十分に説明し、書面での了解を得る。

3.年齢、性別、病歴、常用薬、血圧などの検査データ、喫煙歴、飲酒歴、運動習慣、食習慣、居住地、職業、学歴など、あらゆるデータを集め、それらが均等となるように、コンピュータを使って無作為(ランダム)に2つのグループに分ける。(ランダム化比較試験)

4.片方には本物のワクチンや薬、他方には偽薬(プラセボ)を割り当てる。どちらを使うかはコンピュータが決めており(3参照)、協力者、医師には知らせずに、追跡調査を開始する。

5.あらかじめ決めた一定期間が過ぎた後、検査データ、健康状態、生存の有無を確認する。

3.総死亡率を報告していない

医療行為によって病気を予防しても、副作用で別の病気になっては意味がない。つまり、医療の目的は「元気で長生き」であり、医療行為の評価はこれを反映する総死亡率が正しい。

4.結果が良すぎる

対象者には、極端な人が必ずいる。それらをわざと除外することで、両郡に大きな差があるように見せることが、しばしば行われる。ファイザー社のワクチン論文でデータの操作が行われたという指摘がある(有名医学専門誌のブログ)

報道に騙されない知恵

1.使用前と使用後の比較は無意味

「使用後に良くなった」例を示して効果を訴えることが多々行われている。しかし、「逆に悪化した人」や「何もしなくても治っていた人」もいるかもしれない。効果と共に副作用を見極めることが大切で、それには、使用前後ではなく、プラセボと比べる以外に証明する方法がない。

2.以前との比較は無意味

治療法、検査法は日進月歩、医療者も1年で経験を積み進歩する。そのため、以前と今の、単純な比較は適切ではない。

3.した人としなかった人の比較は無意味

した人としなかった人の比較(後ろ向き調査)では、結果に影響する要因が無数にある。正しい比較は、前向きの「ランダム化比較試験」(論文に騙されない知恵 2参照)でしかわからない。

4.「製造承認を申請」は宣伝文句に過ぎない

申請時に提出されたデータについて、市販してよいかどうかの審査を規制当局が行う。申請しても、認可されるかどうかはわからない。審査の結果、認可されないこともある。

また、審査を求める企業は、莫大な申請料を規制当局に支払う。つまり、規制当局の審査機関の運営資金の多くは、企業から得ており、企業と審査機関との癒着関係がささやかれ続けている。

5.調査のスポンサーが誰かの確認は必須

ランダム化比較試験の論文でも、関係企業がスポンサー(研究資金を出した)である場合、「この薬は優れている」という結果を出す割合はそうでない場合の倍近いという研究結果がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?