揺れる通勤電車、ふらつかずに立つ5つの秘訣

コロナだから、吊革に触りたくない?!

手すりに触りたくない?!

足腰が丈夫なら、やってみよう。

踏ん張ってバランスをとる。

私は、やっぱりつかまる派です。

あえて挑戦はしません。

しかし、混みすぎて、つかまるところがない時は、泣きそうになって、踏ん張るしかありません。

踏ん張るにはどうしたらいいか、考えてくれた人がいました!

ありがとう、私もやってみます。

ガタンゴトンと揺れる電車で、つり革をつかまずに立つのは難しい。急な揺れでバランスを崩し、慌てて体勢を立て直そうとする我が身を、記者(30)は何とも情けなく感じていた。急ブレーキがかかってもびくともしない男になれないものか。「齢(よわい)30にして立つ」。ふらつかない立ち方を探った。

電車の中が混んでいるときや荷物を持って両手がふさがっているときはつり革にさえつかまれない。東京都内に向かう通勤客が朝にはどっと乗り込み混雑する、JR東日本の埼京線内での立ち方を変え、体の安定度が違うかを調べた。

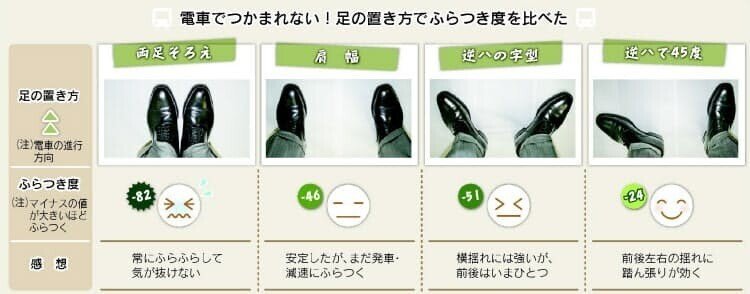

ラッシュ時を外した日中、大宮駅―池袋駅間の約27分間、ドアの入り口付近でつかまらずに立つことにした。足のつま先やかかとが浮けばマイナス1点、体を支えるために足が完全に離れればマイナス2点として点数を測った。

まず、足と足に間をあけず両足をくっつけて電車の進行方向を向いて立つ。ちょっとでも揺れるとすぐにふらつきそう。実際、電車が動き出すとすぐに両足のつま先が浮いてしまった。とにかく揺れに弱く、バランスを保とうと常に足は緊張している。あっちへふらふら、こっちへふらふら、冷や汗をかきながら27分間が過ぎ、マイナス82点にまで達した。

次は足を肩幅まで広げる。足をそろえているより、どっしりと体が安定しているので落ち着く。ふらつくことはあるが、足が完全に離れる回数は半分以下に減り、結果はマイナス46点だった。

では、つま先を広げて逆ハの字型にするとどうか。これまでは進行方向と足の向きは並行だったが、逆ハの字に開くことで斜めに力が入り、揺れに強くなるのでは。

しかし思ったほどの効果は無かった。電車に乗っていて最もふらつくのは、発車と停車の際の前後方向の揺れ。逆ハの字型は足が開いているため、前後方向に支える力が弱い。結果は肩幅立ちより少し悪いマイナス51点だった。

次に肩幅立ちのまま、電車の進行方向に対して90度横向きに立ってみる。顔はちょうど車窓を向くことになるので景色も楽しめそうだ。

先ほどまでは弱かった発車・減速に伴う揺れに耐えられるようになった。ただ、ちょっとした横揺れがあると、ふらつきやすい。足が完全に離れることは少ないけれど、つま先やかかとは不安定でマイナス36点だった。

今度は斜めに体を向けてみる。進行方向から体の向きを45度左にずらし、逆ハの字に広げた右足は進行方向、左足は進行方向と直角気味に配置する。

「これは結構いいかも」とすぐに手応えを感じた。左右が別々の方向を向いているので前後左右の揺れに対応できる。発車後に加速するときには右足で体を支え、電車がガタガタ左右に揺れれば左足で踏ん張るという具合だ。結果、マイナス24点とこれまでで最もふらつきが少なかった。

大きな揺れには、スポーツの構え

ただ、いつも斜めに立てるとは限らない。満員電車など身動きが取れない場合でもしっかり立つコツはないか。

そこで足の機能や靴の研究をする特定非営利活動法人(NPO法人)のオーソティックスソサエティー(横浜市)を訪ねた。

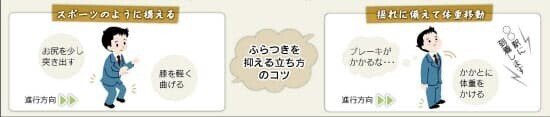

理事で理学療法士の佐々木克則さんは「スポーツ選手の立ち方にヒントがあります」と話す。野球やバレーボールなど多くのスポーツは膝を曲げて腰を落として構える。「体の重心が安定し、膝のバネを生かせるので安定感が出ます」

さっそく電車で試してみた。確かに少し曲げた膝がクッションになり揺れを吸収できる。前回マイナス46点だった肩幅開きの状態で、腰を落とす「スポーツの構え」にしてスコアを測ると、マイナス27点に改善した。

ただ、この姿勢のまま長時間立っているのは、きつい。27分間乗車した後、ホームに降りると筋肉疲労で足腰がガクガクした。大きく揺れる停車前などの一時的な対策として取り入れたい。ちなみに、足を逆ハの字型にして膝を曲げると、がに股になって恥ずかしかった。

靴のサイズ、大きいと不安定

「ビルの免震技術を人間に応用できないだろうか」。そう考えて東京スカイツリーを施工する大林組に助言を求めた。「我々の最新技術『スーパーアクティブ制震』を伝授しましょう」と言ってくれたのは研究者の佐野剛志さん。

地震の揺れがビル本体にやってくる前に、土台に備え付けた特殊な装置で揺れを打ち消せる技術だという。「人間も電車の動きを予測することで、揺れを防げます」

電車は駅に着く前に必ずブレーキがかかる。すると前方に重力がかかって体は前のめりになる。あらかじめ、かかとに重心を移しておけばその力を抑えられるというわけ。横揺れは自分の乗る前の車両を見て右に曲がったら、右に体重をかけておくのがよい。

揺れに対して先手先手を打つことで、マイナス46点だった肩幅立ちがマイナス28点にまで改善した。頭を働かせるので集中力がいるものの、ゲーム感覚で楽しめた。

驚いたのが「靴のサイズが大きいと内部で足が動いて踏ん張れない」という佐々木さんの指摘だ。記者の薄汚い革靴はサイズが合っておらず、靴底がすり減っており、ふらつく原因になるという。ふらつき対策のためにフィットした靴選びが大切だとは。新発見だった。

記者のつぶやき

「電車ではつり革につかまらずに立て。足腰が鍛えられる」。野球部だった先輩記者は子どものころ、父親にそう教えられたらしい。電車でずっと立っていると、予想以上に筋肉を使う。今回、すべての計測を終えると若干の筋肉痛になったほど。毎日揺れと闘っていれば、自分の弱腰も少しは鍛えられるかもしれない。

(栗原健太)

[日経プラスワン2011年11月5日付]

皆様の中には、絶妙なバランス感覚の持ち主もいらっしゃるかもしれませんね。でも、意外と目立つかも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?