【政経東北】復興加速化提言を読み解く|巻頭言2024.05

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の発災から10年間は「復興期間」とされ、2021年から5年間は新たに「第2期復興・創生期間」と位置付けられている。現在はその期間内で、今年度を含め、残すところはあと2年。

そんな中、与党の「東日本大震災復興加速化本部」(本部長・根本匠衆院議員=本県2区選出)は「復興加速化のための第12次提言」をまとめ、3月6日に岸田文雄首相に申し入れた。それを見ると、ALPS処理水海洋放出、特定帰還居住区域、中間貯蔵施設・再生利用・指定廃棄物、イノベーション・コースト構想などへの対応が主なものとして挙げられている。

その中でいくつか気になることがあった。

1つはALPS処理水海洋放出に関してで、提言では「風評影響の抑制や漁業者が安心して事業継続できる支援等、国が責任を持って取り組むこと」を求めている。これまで本誌で取り上げてきたように、国がやっているのは、「魚を食べよう」というような単なるPR事業が多く、例えば漁業関係者や消費者がどんなことに不安を感じているのか、それに対してどう対応しているのか等々は見えてこない。もっと言うと、海洋放出の差し止め訴訟が行われているが、そこではどんなことが争点になっているのか、それに対する国の考えはどうなのか、といったことまで発信して理解を求める努力をしなければ意味がない。単なる宣伝的発信では、逆に猜疑心を抱かせるだけだということに、いい加減気付いた方がいい。

もう1つは、中間貯蔵施設・再生利用・指定廃棄物に関することで、「本格的な除去土壌の再生利用に向け、『再生利用基準』等の策定に向けた技術的な検討や、再生利用先の創出等に関して政府一体となった体制整備に向けた取り組みを進め、県外最終処分に向けて取り組むこと」を提言している。

つまりは、除染で除去した土壌の再利用を加速させ、それによって管理総量を減らして、県外最終処分の道筋をつけろ、ということ。ただ、除染土壌の再利用を受け入れてもいいというところはまずない。本誌でも関連の取材をしたが、どうしても計画段階で近隣住民から反対意見が上がり、断念した事例を見てきた。そもそも、管理総量を減らしたところで、県外で最終処分を受け入れてもいいというところが出てくるとは思えない。とはいえ、「県外最終処分」は国が約束したことだから、守ってもらわなければならない。

いずれにしても、この提言で「本当の意味での復興」が加速化するかと言うと疑問が残る。(末永)

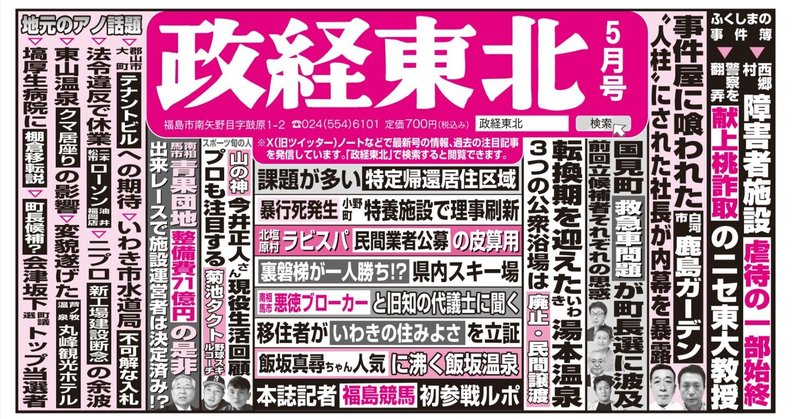

最新号の目次です↓Amazon&BASEから購入可能↓

よろしければサポートお願いします!!